·论 著·

孔庆来,刘再胜(山东省曹县人民医院内分泌科,山东 曹县 274400)

[摘要] 目的掌握肥胖儿童的体质情况,探讨儿童肥胖的影响因素,为早期干预提供依据。方法132例肥胖儿童全部进行空腹血脂、皮质醇、肝功能、血糖、胰岛素测定及肝脏B超检查,同时选取137例检查正常的非肥胖症儿童作为对照,均向其父母询问、了解儿童的行为生活方式及习惯。结果肥胖组儿童三酰甘油、空腹血糖、皮质醇及胰岛素水平均高于非肥胖组儿童(P<0.05);肥胖组儿童较非肥胖组儿童进食速度快、睡前进食、喜食零食、偏爱肉食、运动量少、饮用碳酸饮料多(P<0.01);肥胖组儿童较非肥胖组儿童父母超重或肥胖、肥胖儿童出生时体质量较高(P<0.05)。结论儿童肥胖是遗传因素、环境因素、饮食行为因素等多种因素相互作用的结果。

[关键词] 肥胖症;儿童;血糖;饮食习惯

doi:10.3969/j.issn.1007-3205.2016.01.018

超重和肥胖为人类健康带来了极大危害,冠心病、高血压、血脂紊乱及肿瘤等许多疾病在肥胖及超重人群中检出率显著提高,是世界健康领域的重要问题[1-2]。近年来,儿童肥胖的发生率呈逐年上升的趋势,儿童、青少年肥胖正成为全球性严重的公共卫生问题[3]。目前我国肥胖儿童正以每年9.1%的速度增长[4],80%的肥胖儿童延续至成人肥胖,且与成年期许多慢性疾病有非常密切的关系[5]。本研究对在我院内分泌科门诊就诊的132例肥胖儿童进行调查分析,以期提高对儿童肥胖及其并发症的认识,旨在为早期干预提供依据。

1.1 一般资料 2006 年3月—2013 年3月在山东省曹县第一人民医院内分泌门诊就诊的肥胖(遗传性、病理性肥胖除外)儿童132例,男性78例,女性54例,年龄2~12岁,平均(7.59±1.25)岁,均为散居儿童;同时选取在本院门诊就诊的非肥胖症儿童137例作为对照,男性66例,女性71例,年龄3~12岁,平均(7.84±1.20)岁。2组性别、年龄差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法 全部研究对象均进行了空腹肝功能、血脂、皮质醇、血糖、胰岛素测定,并对肝脏进行B超检查。均向其父母询问、了解儿童的行为生活方式习惯。

1.3 肥胖的诊断标准及程度分级 根据《儿科学》(第七版) 中关于儿童肥胖的诊断标准[6]:体质量超过同性别、同身高正常参照人群均值20%以上的儿童诊断为肥胖,20%~29%为轻度肥胖,30%~49%为中度肥胖,超过50%为重度肥胖。

1.4 统计学方法 应用SPSS 17.0软件进行统计分析。计量资料以![]() ±s表示,组间比较采用成组设计的t检验;计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验;危险因素分析采用非条件Logistic回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

±s表示,组间比较采用成组设计的t检验;计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验;危险因素分析采用非条件Logistic回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

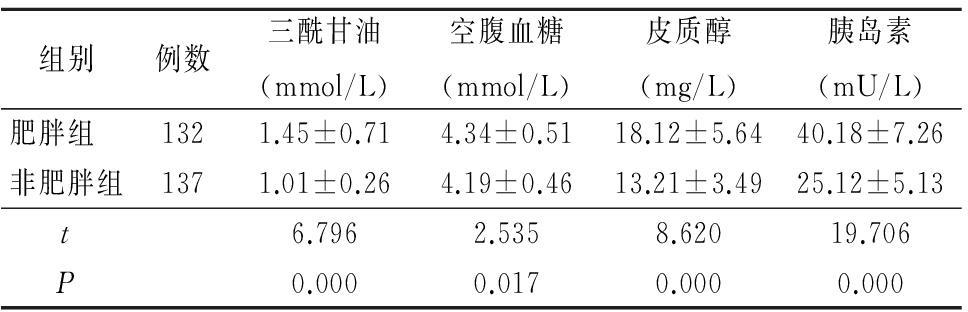

2.1 2组血脂、血糖、皮质醇和胰岛素比较 肥胖组儿童三酰甘油、空腹血糖、皮质醇及胰岛素水平均高于非肥胖组儿童(P<0.05或<0.01),见表1。

表1 2组血脂、血糖、皮质醇和胰岛素比较

2.2 2组行为生活方式、家庭因素比较 肥胖组儿童较非肥胖儿童进食速度快、睡前进食、喜食零食、偏爱肉食、运动量少、饮用碳酸饮料多(P<0.05或<0.01);肥胖组儿童较非肥胖儿童父母超重或肥胖、肥胖儿童出生时体质量高(P<0.05或<0.01);非肥胖组儿童摄入海产品(≥3次/周)多于肥胖组儿童(P<0.05)。见表2。

表2 2组行为生活方式、家庭因素比较 (例数,%)

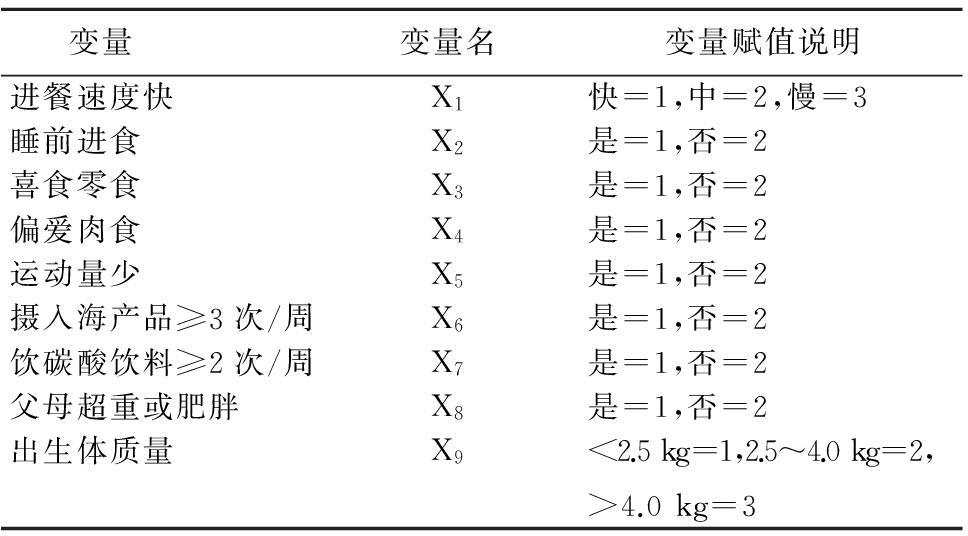

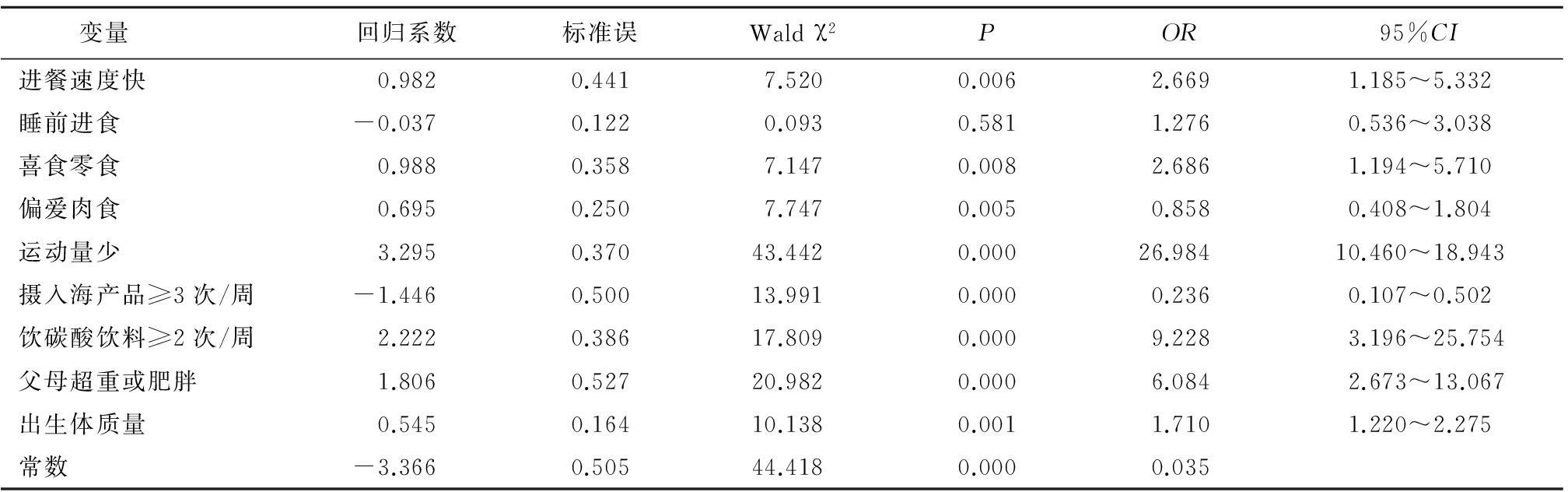

2.3 Logistic回归分析 以是否肥胖为因变量,在单因素分析的基础上,将具有统计学意义的变量引入Logistic回归模型,按照α入=0.05,α出=0.10的标准,进行非条件Logistic回归分析。进食速度快、喜食零食、运动量少、饮用碳酸饮料、父母一方或双方超重或肥胖、出生体质量大等都是儿童肥胖的危险因素,而摄入海产品的频率高是儿童肥胖的保护因素,见表3,4。

表3 参与回归分析的自变量赋值表

表4 影响儿童肥胖的多因素logistic回归分析

儿童肥胖会造成胰岛素抵抗(insulin resistance,IR)[7]。IR是一种病理状态,是由于某些原因引起的单位浓度胰岛素作用减弱,使正常浓度胰岛素的生理效应低于正常[8]。在IR状态下,机体分泌大量的胰岛素以代偿糖代谢的紊乱,而这种继发的高胰岛素血症对机体造成多种不良影响,如糖耐量减低、2型糖尿病、脂代谢异常、高血压及冠心病等[9]。本研究结果显示,肥胖儿童的三酰甘油、空腹血糖、胰岛素水平均高于非肥胖儿童,说明肥胖儿童体内有三酰甘油蓄积,糖代谢已经出现紊乱,此结果与上述报道一致;肥胖儿童的皮质醇水平也高于非肥胖儿童,而皮质醇增多可引起糖、蛋白质、脂肪、电解质代谢紊乱和多种脏器功能障碍等。

本研究结果显示,进食速度快、喜食零食、运动量少、饮用碳酸饮料、父母一方或双方超重或肥胖、出生体质量高等都是儿童肥胖的危险因素,而摄入海产品频率高是儿童肥胖的保护因素。与以往的报道一致[10-12]。儿童的行为生活方式和习惯与肥胖密切相关。部分肥胖小儿的饱腹感阈值较正常儿童高,极易产生饥饿感,过量进食才能产生饱腹感[13]。本研究支持这一观点,肥胖组儿童进食速度明显快于非肥胖组儿童,进食速度快会因为短时间咀嚼而使迷走神经处于过度兴奋状态,从而引起食欲亢进,造成进食往往超过其实际需要量。随着生活水平的提高,儿童日常饮食中肉类、脂肪、糖类等摄入比重较高,且儿童是零食、碳酸饮料消费的一大群体,加之儿童由于学习或上网、看电视等娱乐方式的原因,运动量较少,热量不能及时消耗,极易造成肥胖。摄入海产品频率高的儿童不易发生肥胖,是因为相对于畜禽肉类,海产品特别是深海鱼类脂肪含量较低,且多为ω-3系列的多不饱和脂肪酸,其具有极高的生理、营养价值[14]和抑制脂肪聚集的作用[15]。

本研究结果还显示,出生体质量高是儿童肥胖的危险因素之一,与周乐山等[16]相关研究结果一致。这是因为胎儿后期是一生中脂肪细胞数量和体积增加最快的时期,脂肪细胞一旦形成就不会消失,为成人肥胖奠定了基础[17]。父母一方或双方超重或肥胖亦是儿童肥胖的危险因素,证实了肥胖有明显的家族聚集性[18]的观点。

综上所述,儿童肥胖是遗传因素、环境因素、饮食行为因素等多种因素的交互影响结果。为预防和控制儿童肥胖,应加强孕期营养保健和健康教育,提倡孕期适宜营养,减少巨大儿的出生;要改变儿童的不良生活行为习惯,科学搭配、平衡饮食,同时倡导儿童将饮食与运动相结合;要通过健康教育的手段使家长对儿童肥胖有正确的认识,使其掌握必要的膳食营养知识,并帮助孩子改变不良的饮食习惯和行为。

[参考文献]

[1] Ebrahimpour P,Fakhrzadeh H,Pourebrahim R,et al. Metabolic syndrome and related insulin levels in obese children[J]. Metab Syndr Relat Disord,2006,4(3):172-178.

[2] Silva TC,Barrett-Connor E,Ramires JA,et al. Obesity,estrone,and coronary arterydisease in postmenopausal women[J]. Maturitas,2008[Epub ahead of print].

[3] Lobstein T,Baur L,Uauy R,et al. Obesity in children and young people:a crisis in public health[J]. Obes Rev,2004,5(Suppl 1):4-104.

[4] 冯一,王旭磊,费俊,等.肥胖儿童糖脂代谢与膳食摄入[J].临床儿科杂志,2010,28(9):818-822.

[5] 彭明学,陈静静,吕立明.超重及肥胖与血脂、血压﹑血糖的关系分析[J].中国医药导报,2010,7(17):146-147.

[6] 沈晓明,王卫平,常立文,等.儿科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2008:78-79.

[7] 鲍鹏丽,刘戈力,杨箐岩,等.体格测量指标对肥胖儿童胰岛素抵抗的预防意义[J].实用儿科临床杂志,2010,25(7):484-521.

[8] 陈华佳,胡婷.单纯性肥胖儿童胰岛素抵抗与游离脂肪酸的关系[J].新乡医学院学报,2008,25(3):250-252.

[9] 于洋,陈玉红,孙玉倩.单纯性肥胖者的部分内分泌激素改变[J].临床荟萃,2013,28(11):1312-1315.

[10] 邹利民,张晓春.吉安市城区肥胖儿童体质调查与分析[J].中国儿童保健杂志,2013,21(3):305-307.

[11] 董媛,王佳蕾,吴玲玲,等.上海市中心城区幼儿园儿童超重和肥胖现状及其影响因素[J].环境与职业医学,2013,30(9):668-672.

[12] 许红霞,张毓洪,温静,等.儿童青少年单纯性肥胖相关危险因素的调查研究[J].宁夏医学院学报,2007,29(1):36-40.

[13] 苑金美,神艳.滕州市学龄前儿童单纯性肥胖流行病学研究[J].中国妇幼保健,2005,20(24):3324-3325.

[14] 葛可佑.中国营养科学全书[M].北京:人民卫生出版社,2004:449.

[15] Ailhaud G,Massiera F,Weill P,et al. Temporal changes in dietary fats Role of n-6 polyunsaturated fatty acids in excessive adipose tissue development and relationship to obesity[J]. Prog Lipid Res,2006,45(3):203-236.

[16] 周乐山,何国平.长沙市学龄前儿童肥胖的病例-对照研究[J].卫生研究,2007,36(6):755.

[17] 许韶君,陶芳标.不同出生体重儿体格发育水平与营养状况的出生队列研究[J].中国儿童保健杂志,2005,13(6):499-501.

[18] 席波,米杰,段佳丽,等.北京市儿童肥胖的生活行为因素和家庭聚集性[J].中华预防医学杂志,2009,43(2):122-127.

(本文编辑:许卓文)

[中图分类号] R589.9

[文献标志码] B

[文章编号] 1007-3205(2016)01-0064-03

[作者简介]孔庆来(1966-),男,山东曹县人,山东省曹县人民医院副主任医师,医学学士,从事内分泌疾病诊治研究。

[收稿日期]2014-06-27;[修回日期]2014-07-14