·论 著·

李红英,张会军,李军朋,黄建成, 李小兵,王 军*

(河北医科大学第一医院心外科,河北 石家庄 050031)

[摘要]目的观察经胸封堵术治疗低体质量婴幼儿室间隔缺损的临床疗效。方法选取室间隔缺损的低体质量婴幼儿125例,分为采用经胸封堵术(封堵组)65例和采用体外循环下心内直视修补术(手术组)60例。比较2组手术时间、术后机械通气时间、术后重症监护病房(intensive care unit,ICU)监护时间、术后心肌酶水平和输血率。结果封堵组手术时间、术后机械通气时间、术后ICU监护时间、术后心肌酶水平和输血率均明显短于或低于手术组(P<0.01)。无死亡病例。结论经胸封堵术治疗低体质量婴幼儿室间隔缺损疗效确切,安全可靠,明显优于体外循环下心内直视修补术。

[关键词]室间隔缺损;经胸封堵术;心内直视修补术

doi:10.3969/j.issn.1007-3205.2016.08.024

我国先天性心脏病的发病率为0.7%~0.8%,每年新出生的先天性心脏病患儿达15万左右。室间隔缺损(ventricular septal defect,VSD)是临床上一种较为常见的先天性心脏病[1]。低体质量婴幼儿VSD尤其合并重度肺动脉高压时,病情较重,手术风险较大[2],目前主张尽早手术。经胸封堵术是近年发展起来的一种治疗VSD的新技术。本研究对收治的125例VSD患儿分别采用经胸封堵术和开胸手术,并对2组手术时间、术后机械通气时间、术后重症监护病房(intensive care unit,ICU)监护时间、术后心肌酶水平及输血情况进行比较,现报告如下。

1.1 一般资料 选择2013年10月—2014年10月我科收治VSD患儿125例,根据缺损的大小和位置分为2组。经胸封堵术(封堵组)65例,男性32例,女性33例,年龄3个月~1岁,平均(6.5±2.6)个月,体质量2.5~10.0 kg,平均(6.8±0.6) kg,身高50~85 cm,平均(75.3±9.1) cm,VSD直径3.2~7.4 mm,平均(5.3±1.1) mm,膜周部48例,肌部7例,漏斗部10例。体外循环下心内直视修补术(手术组)60例,男性29例,女性31例,年龄4个月~1岁,平均(6.8±2.7)个月,体质量3.2~10.0 kg,平均(7.1±0.7) kg,身高55~89 cm,平均(77.1±11.3) cm,VSD基底部直径>10 mm,距离主动脉右冠瓣<1 mm,干下型VSD不适合封堵、封堵失败、满足封堵条件但患儿家属选择手术治疗者归入手术组,VSD直径7.0~12.0 mm,平均(8.1±0.8) mm,膜周部40例,干下型11例,漏斗部9例。所有患儿手术前有不同程度的临床症状,如反复呼吸道感染、生长发育迟滞、心功能不全、肺动脉高压、心脏扩大,需要早期治疗。胸骨左缘第 3~4肋间可闻及2/6~4/6级收缩期杂音,肺动脉瓣第二心音亢进。术前血、尿、粪常规及生化、凝血检查基本正常,胸部正位片:肺血增多,肺动脉段突出,心胸比率0.55~0.71,平均0.65±0.05;心电图:窦性心律,电轴左偏或右偏,左、右心室高电压或双心室高电压。2组性别、身高、体质量、基础疾病等情况差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 仪器 Philips Sonos5500 彩色超声多普勒诊断仪,双面或多平面经食管探头(频率4~7 MHz);上海形状记忆合金公司生产的镍钛合金VSD封堵器。

1.3 手术方式

1.3.1 经胸VSD封堵术 气管插管,全身麻醉。置入食管超声探头,胸骨正中剑突上约3 cm的小切口进胸,悬吊心包,1 mg/kg肝素化。在食管超声配合下于右心室面震颤最明显处缝一荷包,定位穿刺点,依次置入套管针、导丝及鞘管,鞘管内装有封堵器,缓慢推送封堵器自鞘管中先释出左心室面伞盘,回拉使左伞面紧贴室间隔左心室面,继续回撤鞘管退入右心室腔内,释放出封堵器腰部和右心室面伞盘,轻轻推拉封堵器使伞盘塑形满意,检查封堵器稳固度,观察封堵效果。若VSD上缘距主动脉瓣在1~2 mm选择偏心型封堵器,>2 mm时选择对称型封堵器。封堵组有1例患儿术中出现Ⅲ度房室传导阻滞,通过收回封堵器,调整角度重新放置后恢复窦性心律。用食管超声观察有无残余分流及并发症,效果满意后释放封堵器,收紧荷包后打结,放置心包引流管后逐层关胸。术后口服阿司匹林(3~5 mg/kg)6个月。

1.3.2 体外循环下心内直视修补术 胸骨正中入路,3 mg/kg全身肝素化,常规行主动脉及上下腔静脉插管,建立体外循环并降温,阻断升主动脉,灌注心肌保护液,待心脏停跳后,切开右心房或右心室,修补VSD,根据缺损的大小,选取涤纶补片或直接缝闭,开放主动脉,心脏复跳,辅助循环,待血压、心率平稳后停体外循环,止血,放置引流管,钢丝或胸骨钉固定胸骨,逐层缝合切口。

1.4 观察指标 统计2组手术时间、术后机械通气时间、术后ICU监护时间,手术次日晨起查心肌酶,记录心肌酶数值。2组术后1个月、3个月及半年随访,行常规心脏彩色超声、心电图及胸部正位片等检查,观察VSD有无残余分流、有无心律失常、各瓣膜有无反流、心胸比等。

1.5 统计学方法 应用SAS 19.0统计软件进行数据处理。计量资料比较采用独立样本的t检验;计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

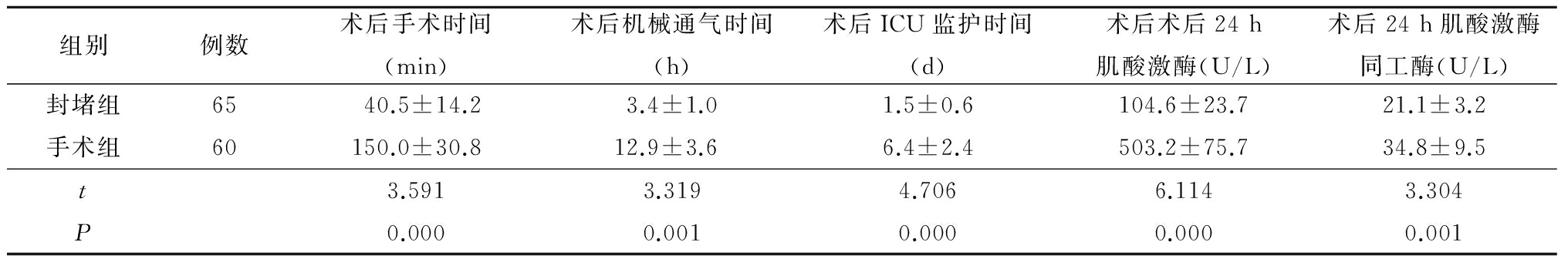

2.1 2组手术时间、术后机械通气时间、术后ICU监护时间和术后24 h心肌酶比较 2组均无死亡病例,疗效肯定。封堵组平均手术时间、术后机械通气时间及ICU监护时间明显短于手术组(P<0.01),封堵组术后24 h心肌酶(肌酸肌酶、肌酸激酶同工酶)水平低于手术组(P<0.01),见表1。

表1 2组手术时间、术后机械通气时间、术后ICU监护时间和术后24 h心肌酶比较![]()

2.2 术中输血 封堵组2例患儿术中出血稍多,血压不稳定给予输血100 mL,其余均未输血;手术组患者均需输血,因为体外循环管道需血液预充。每例患者平均输血(500±75) mL。2组输血率差异有统计学意义(χ2=117.246,P<0.01)。

2.3 术后随访 2组术后1个月、3个月及半年随访,2组均无心包积液、胸腔积液、感染性心内膜炎、心律失常、溶血、主动脉瓣或三尖瓣反流等;左心室舒张末期内径、肺动脉压、心胸比均较术前有不同程度的好转。随访期间,封堵组有1例发生封堵器移位,出现残余分流2处,分别为2 mm和2.5 mm,可能是VSD较大、边缘较薄,封堵器嵌入室间隔膨出瘤内,转为开胸手术后,顺利出院。

3.1 经胸封堵术的优势 VSD经胸封堵术较传统开胸手术及放射线引导下经皮封堵术有明显优势。传统治疗VSD的方法是体外循环下心内直视修补,效果肯定,手术病死率已逐渐降至1%以下[3-4]。且适用于各种类型的VSD。但体外循环对机体的不利影响不容忽视,在实施小儿心脏直视手术的过程中往往需要进行血液稀释,而大量附加低胶体渗压液体长时间的循环很容易引起并发症,常见的是水肿[5]。尤其是对年龄≤1岁、体质量≤10 kg的婴幼儿这样一组特殊群体,各脏器发育尚未成熟,避免使用体外循环可降低围术期并发症发生率及病死率。随着介入水平的提高,临床已采用经胸微创封堵术治疗VSD,操作简单,肝素用量小,手术出血少[6]。虽然VSD有一定的自愈率,但本研究患儿均有明显的临床症状,故应给予早期手术干预。经胸封堵术结合了传统修补术与介入封堵术的优点,具有一定优势。食道超声辅助下VSD封堵术创伤小、手术时间短、切口美观,也避免了体外循环带来的并发症。与经皮介入途径相比,该术式不需暴露在放射线环境中,术中能清楚显示封堵全过程,无需 X 线引导,避免了长时间 X 线辐射及摄入造影剂[7],婴幼儿还处在器官、组织的生长阶段,因此其对X线照射更加敏感。同时还避免了股动脉穿刺,由于传统VSD输送鞘管较粗、较硬(均在6F以上),可能会对患儿的动脉造成更大的损伤[8]。

3.2 经胸VSD封堵术无明显心肌受损 血浆心肌酶的检测已被广泛用于心肌损伤的诊断。体外循环手术时,心肌受到损害,导致血浆心肌酶含量发生变化。在体外循环术中,由于手术损伤致使心肌细胞结构破坏,酶从细胞内大量释放到血液中,导致心肌酶活性显著上升,其活性的高低与损伤程度呈正相关。本研究中病例均为婴幼儿,婴幼儿未成熟心肌在结构、功能及生化上与成熟心肌存在差异,心脏手术时心脏停跳将不可避免地使心肌受到缺血-再灌注损伤,心肌酶是心肌细胞损伤的重要指标并与预后密切相关[9],长时间的主动脉阻断更加重了心肌的缺血缺氧性损害[10]。本研究封堵组与手术组术后24 h血浆中肌酸激酶与肌酸激酶同工酶的含量变化比较,不难得出,VSD封堵术对心肌损伤程度明显低于体外循环下的VSD修补术。

3.3 经胸VSD封堵术可避免输血风险 体外循环下的VSD修补术,绝大部分需要输血,其在补充血容量改善循环的同时,也带来了溶血反应、发热反应、过敏反应、循环超负荷、免疫抑制及感染性疾病传播等不良反应。其中以溶血反应及感染性疾病传播尤为严重。虽然输血传播疾病的发生率较低,约为百万分之一[11-12],但难以避免输血不良反应或由此引发的输血传染性疾病的发生[13]。外科手术减少输血甚至达到“无血”手术方能最大减低或消灭感染性疾病对患者的威胁。本研究封堵组患儿输血率为3%,大大低于手术组患儿100%的输血率。经胸VSD封堵术,通常不需要输血治疗,可大大降低或避免患儿输血相关并发症的发生。

2组患者在术后1个月、3个月及半年均给予随访。在随访期间,2组均无心包腔积液、胸腔积液、感染性心内膜炎、心律失常、溶血、主动脉瓣或三尖瓣反流等; 左心室舒张末期内径、肺动脉压、心胸比均较术前有不同程度的好转,疗效肯定。封堵组发生封堵器移位1例,出现残余分流2处,分别为2 mm和2.5 mm,封堵器与室间隔有一定的夹角,考虑与VSD较大、边缘较薄以及封堵器嵌入室间隔膨出瘤内有关,转为开胸手术后,顺利出院。其他未发现封堵器脱落、血栓形成,但是封堵伞属于金属异物,且靠近传导束和主动脉瓣,本研究患儿低龄、低体质量,术后心房及心室较前缩小明显,其远期影响尚需随访观察。我们认为,在认真把握手术适应证、合理选择封堵器材和熟练操作的基础上,微创经胸VSD封堵术用于治疗婴幼儿VSD是安全、有效的,但仍需要不断积累经验并进一步观察其远期疗效。

[参考文献]

[1] 泮思林,刘娜,吕蓓,等.经食管超声心动图在经胸微创封堵室间隔缺损术中的应用[J/CD].中华医学超声杂志:电子版,2012,9(6):504-506.

[2] 闫芳,刘艳兵,王军,等.先天性心脏病合并肺动脉高压低体质量婴幼儿血浆偶联因子6的含量及意义[J].河北医科大学学报,2013,34(12):1501-1503.

[3] 孙勇,杨谦,舒涛,等.非体外循环下微创封堵术治疗巨大房间隔缺损[J].中华胸心血管外科杂志,2012,28(8):496-499.

[4] 张斌,张亚健.体外循环术中自体血回收对血液成分及凝血功能的影响[J].中国心血管病研究杂志,2012,10(3):175-177.

[5] 余鸭全,赵苏丽,邓玫.改良超滤在婴幼儿体外循环中的临床应用[J].中国医学工程,2014,22(4):28,30.

[6] Predescu D,Chaturvedi RR,Friederg MK,et al. Complete heart block associated with device closure of perimembranous ventricular septal defects[J]. J Thorac Cardiovasc Surg,2008,136(5):1223-1228.

[7] 朱宪明,姚颖,刘志平,等.经胸小切口室间隔缺损封堵方法和中远期随访评价[J].疾病监测与控制,2013,7(12):737-738.

[8] 张戈军,徐仲英,蒋世良,等.第二代Amplatzer动脉导管未闭封堵器经股动脉逆行插管行室间隔缺损封堵术疗效评价[J].临床荟萃,2015,30(6):601-604.

[9] 方颖慧,龙村,管玉龙.两种心肌保护液对未成熟心肌保护效果比较的荟萃分析[J].中国体外循环杂志,2014,12(1):12-15.

[10] 胡志斌,毛文帅,葛根贤.体外循环下心内直视术中心脏复跳困难6例处理体会[J].实用医学杂志,2013,29(5):794-796.

[11] Traineau R,Elghouzzi MH,Bierling P. Update on infectious risks associated with blood products[J]. Rev Prat,2009,59(1):86-89.

[12] Stramer SL,Hollinger FB,Katz LM,et al. Emerging infectious disease agents and their potential threat to transfusion safety[J]. Transfusion,2009,49(Suppl 2):1S-29S.

[13] 路国强,何有云,申红英,等.12406例输血患者临床输血不良反应调查分析[J].中国卫生检验杂志,2014,24(22):3313-3314.

(本文编辑:许卓文)

[收稿日期]2015-06-11;

[修回日期]2016-05-10

[作者简介]李红英(1979-),女,河北迁安人,河北医科大学第一医院主治医师,医学硕士,从事心脏外科疾病诊治研究。

*通讯作者:。E-mail: wangjunyisheng@sina.com

[中图分类号]R541.1

[文献标志码]B

[文章编号]1007-3205(2016)08-0963-03