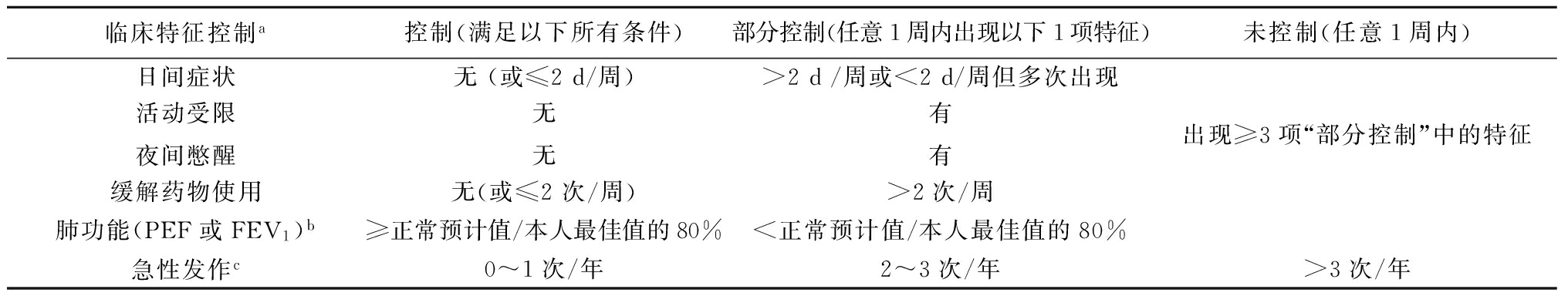

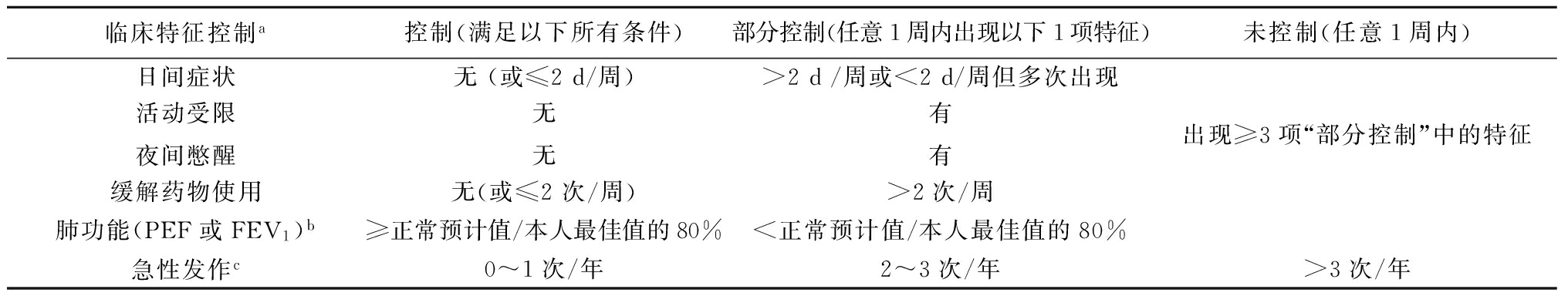

表1 哮喘控制的评估方法

临床特征控制a控制(满足以下所有条件)部分控制(任意1周内出现以下1项特征)未控制(任意1周内)日间症状无(或≤2d/周)>2d/周或<2d/周但多次出现活动受限夜间憋醒无无有有出现≥3项“部分控制”中的特征缓解药物使用无(或≤2次/周)>2次/周肺功能(PEF或FEV1)b≥正常预计值/本人最佳值的80%<正常预计值/本人最佳值的80%急性发作c0~1次/年2~3次/年>3次/年

·论 著·

高洪芬

(河北省黄骅市人民医院儿科,河北 黄骅 061100)

[摘要]目的观察儿童哮喘的临床特点、治疗效果并探讨影响其预后的因素。方法回顾性分析240例0~14岁哮喘患儿的临床及随访资料。结果240例患儿随访结束时,规范治疗的患儿171例,哮喘缓解114例(66.7%),哮喘持续57例(33.3%);不规范治疗的患儿69例,哮喘缓解22例(31.9%),哮喘持续47例(68.1%)。单因素分析发现,有被动吸烟史、哮喘家族史、个人过敏史及病情分级是影响哮喘预后的重要因素。多因素分析提示,哮喘家族史和病情分级是哮喘预后的独立影响因素。结论呼吸道感染是诱发儿童哮喘急性发作的主要原因。哮喘患儿经过规范化治疗后效果好,大部分患儿得到完全控制。哮喘家族史、病情分级为3~4级患儿发展成为持续哮喘的可能性大。

[关键词]哮喘;治疗方案;预后;儿童

支气管哮喘简称哮喘,是世界范围内最常见的儿童慢性呼吸道疾病之一,临床出现反复发作的喘息、气急、胸闷、咳嗽等症状,严重影响患儿的生活质量及身心健康。近年来,由于环境污染加剧等因素,儿童哮喘的发病率在世界范围内呈逐年上升的趋势[1]。全国儿科哮喘协作组的调查结果显示,我国城市儿童哮喘的患病率约为3.02%[2]。因此,哮喘防治一直是儿科医师工作的重点。但是,经查阅国内外相关文献,对于哮喘患儿预后和随访的研究不多。本研究对我院收治哮喘患儿的临床预后特征进行分析,现报告如下。

1.1 一般资料 选择2008年12月—2010年12月我院儿科诊治的0~14岁哮喘患儿。纳入标准:① 首次确诊为哮喘的患儿,诊断标准采用2008年修订的《儿童支气管哮喘诊断与防治指南》[3];②病历资料及随访记录完整;③除外其他引起喘息、咳嗽、胸闷的疾病。共240例患儿纳入分析,男性156例,女性84例;发病年龄:0~2岁46例,3~5岁121例,6~14岁73例;城市儿童149例,农村儿童91例。首次发作诱因:呼吸道感染168例(70.0%),过敏原吸入/食入42例(17.5%),剧烈运动16例(6.7%),气候变化8例(3.3%),其他6例(2.5%)。个人过敏史:曾患或现患过敏性鼻炎102例,湿疹/特应性皮炎50例,食物/药物过敏史24例,共176例(73.3%)。哮喘家族史:阳性者97例(40.4%)。病情严重程度分级:1级(轻度间歇)18例(7.5%),2级(轻度持续)30例(12.5%),3级(中度持续)102例(42.5%),4级(重度持续)90例(37.5%)。

1.2 治疗方法 采取联合治疗结合个体化治疗的方案。急性发作期根据严重程度给予平喘、抗炎等治疗。急性发作症状控制后,参照《儿童支气管哮喘诊断与防治指南》[3]对患儿进行病情严重程度分级,根据级别决定药物的开始剂量。根据年龄分为5岁及以上儿童哮喘的长期治疗方案和5岁以下儿童哮喘的长期治疗方案。长期治疗方案分为5级,从第2级到第5级都有不同的哮喘控制药物(本院主要采用沙美特罗替卡松气雾剂和白三烯调节剂孟鲁司特等)。在各级治疗中,每1~3个月审核1次治疗方案,根据病情控制情况适当调整治疗方案。如哮喘控制并维持至少3个月,应降级治疗,直至确定维持哮喘控制的最小剂量;如部分控制,可考虑升级治疗(升级前首先要检查患儿吸药技术、遵循用药方案、变应原回避及其他触发因素等情况);如未控制,升级或越级治疗直至达到控制。哮喘控制的评估方法见表1。

表1 哮喘控制的评估方法

a.评估过去2~4周内日间症状、夜间症状、应急药物使用和活动受限;b.肺功能适用于5岁以上儿童,PEF为峰值呼气流速,FEV1为第1秒用力呼气容积;c.出现任何1次急性发作均应重新评估维持治疗方案是否需要调整

1.3 疗效评价标准 治疗结束后连续2年无哮喘发作(包括过敏原及感染诱发的哮喘)视为哮喘缓解,反之为哮喘未缓解。

1.4 接受治疗情况 根据患儿治疗依从性不同分为规范治疗组和不规范治疗组。规范治疗组:按要求接受系统治疗,共171例。不规范治疗组:包括不按级别用药、不按要求升级/降级治疗以及治疗不连续,仅发作期用药缓解期不用药,共69例。

1.5 随访 每例患儿病情稳定后约3个月复诊1次,病情加重者随时就诊,随访截至2015年2月,随访时间4~6年,随访方式为电话随访结合门诊复查。

1.6 统计学方法 应用SPSS 17.0统计学软件分析数据。计量资料比较分别采用成组设计的t检验和配对t检验;计数资料比较采用χ2检验;应用非条件Logistic回归模型分析引起哮喘持续发作的危险因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2.1 治疗效果 随访结束时,规范治疗的患儿171例,其中哮喘缓解114例(66.7%),哮喘未缓解57例(33.3%)。不规范治疗的患儿69例,其中哮喘缓解22例(31.9%),哮喘未缓解47例(68.1%)。

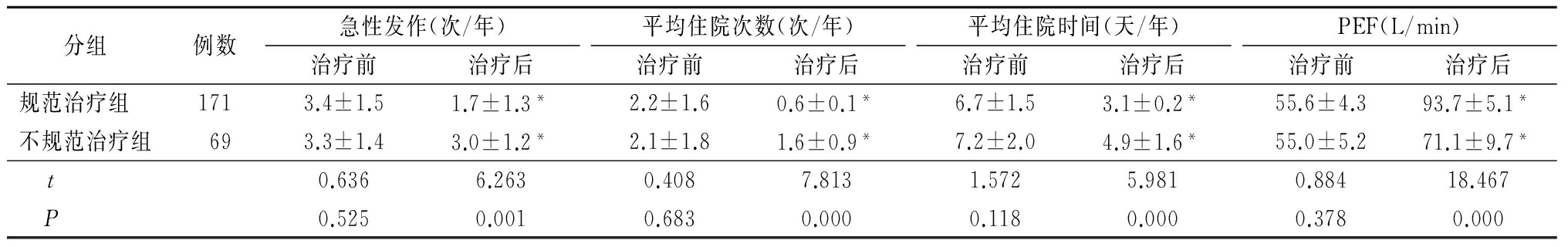

2.2 接受治疗情况与转归 接受治疗前,规范治疗组与不规范治疗组在年均发作次数和住院次数、平均住院时间及呼气峰值流量(peak expiratory flow,PEF)方面差异均无统计学意义(P>0.05);治疗结束后,规范治疗组年均发作次数、住院次数及平均住院时间均显著低于不规范治疗组,PEF显著高于不规范治疗组(P<0.05)。2组治疗后均较治疗前差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

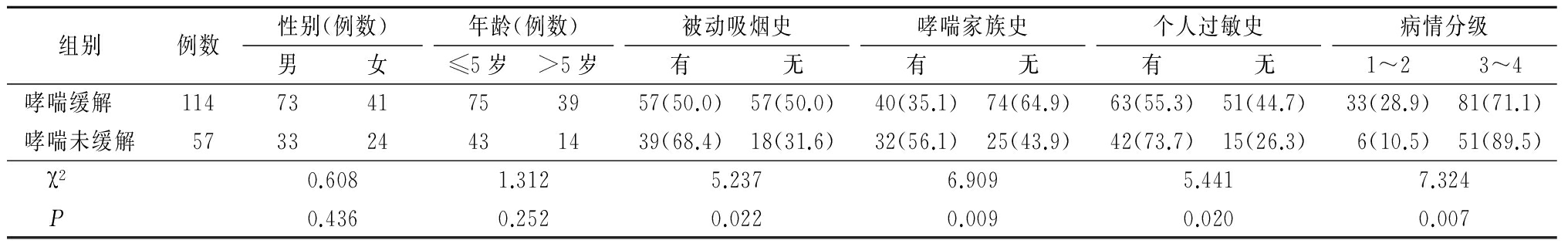

2.3 影响哮喘预后的单因素分析 单因素分析结果显示,哮喘未缓解组有被动吸烟史、有哮喘家族史、有个人过敏史、病情分级3~4级比例较哮喘缓解组高,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 影响哮喘预后的单因素分析 (例数,%)

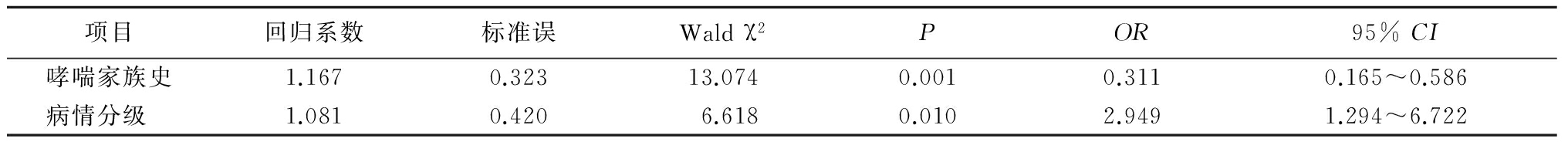

2.4 影响哮喘预后的多因素分析 应用非条件Logistic回归模型对有意义的因素进行多因素分析(被动吸烟史:0=否,1=是;哮喘家族史:0=否,1=是;个人过敏史:0=否,1=是;病情分级:0=1~2级,1=3~4级),结果显示哮喘家族史和病情分级为影响哮喘预后的独立影响因素(P<0.05),见表4。

表4 影响哮喘预后的多因素分析

哮喘是一种需要长期管理的呼吸道慢性疾病,早期症状为可逆性,如诊治不及时,随病程的延长可产生气道不可逆性缩窄和气道重塑,给患儿及家庭甚至整个社会均造成沉重的经济负担[4]。因此,控制儿童哮喘势在必行。

对本研究哮喘患儿临床资料分析显示,男孩患病率高于女孩,城市儿童高于农村儿童,学龄前儿童高于婴幼儿和学龄儿童,哮喘首次发作的诱因中呼吸道感染排首位。以上结果与流行病学调查相一致[2]。研究表明,婴幼儿早期感染可影响免疫系统的发育,从而增加后续发展成为过敏体质甚至哮喘的风险[5],也许这正是呼吸道感染最易引发哮喘的原因。

哮喘病情反复发作,需要长期、持续、规范和个体化治疗。目前吸入激素治疗是有效控制哮喘发作的重要手段,对于儿童来说相对容易接受,但能否遵循规范的药物治疗并按需要进行升级/降级治疗,则需要患儿、家长和医师的共同合作来完成疾病的最佳管理。本研究结果显示,治疗依从性的好坏直接影响哮喘患儿的预后,规范治疗组的年均发作次数、住院次数及住院天数均显著低于不规范治疗组。该结果与韩文等[6]的报道一致,说明药物的最佳使用能够帮助哮喘患儿控制症状并减少未来发病的危险。沙美特罗替卡松气雾剂吸入治疗儿童哮喘在本组研究中获得了令人满意的效果,其疗效在其他研究中也得到了证实[7]。Moeller等[8]报道了哮喘患儿治疗后的年均发作次数和年均住院次数均较治疗前显著下降。本研究得到了相似的结论。

近年来儿童哮喘的发病率呈上升趋势[9],发病与多种因素有关,因此,识别高危人群及危险因素对防治儿童哮喘有重要意义。儿童哮喘是有明显家族聚集倾向的多基因遗传病,Wortong等[10]报道哮喘发病的最高风险是哮喘家族史和遗传性过敏症史。本研究中,有哮喘家族史的患儿占40.4%,该类患儿发展成为哮喘未缓解的比例显著高于无家族史者。流行病学调查显示,约50%的哮喘患儿有个人过敏史,曾患或现患过敏性疾病的患儿哮喘发病的概率增加30%[11]。本研究患儿有个人过敏史者占73.3%,且个人过敏史是哮喘预后的影响因素之一。该结果与文献报道一致[6]。

关于哮喘的发病机制尚不清楚,普遍认为是遗传和环境因素相互作用的结果,其致病基因也未完全明确,与变态反应疾病有关的基因都可能是哮喘治疗的有效靶点。目前基因治疗哮喘正在动物实验中开展,一些靶向药物也陆续上市[12]。Yang等[13]针对97例哮喘患儿的研究发现,某些基因特定位点的DNA甲基化标记,如参与T细胞成熟的RUNX3、参与Th2免疫的白细胞介素4以及参与氧化应激反应的过氧化氢等,可能与儿童哮喘的发病有关。

综上所述,儿童哮喘的防治虽然棘手,但是通过规范化治疗以及加强自我保健,大多数患儿能够获得理想的治疗效果。因此,医务工作者应加大对哮喘防治知识的宣传力度,增加哮喘患儿及家长的配合度,共同提高儿童哮喘的防治水平。由于本研究为单中心的回顾性研究,有其局限性,尚有待多中心联合研究予以完善。

[参考文献]

[1]LoftusPA,WiseSK.AAOAasthmaprimer:epidemiologyandeconomicburdenofasthma[J].IntForumAllergyRhinol,2015[Epubaheadofprint].

[2] 全国儿科哮喘协作组.第三次中国城市儿童哮喘流行病学调查[J].中华儿科杂志,2013,51(10):729-735.

[3] 中华医学会儿科学分会呼吸学组,中华儿科杂志编辑委员会.儿童支气管哮喘诊断与防治指南[J].中华儿科杂志,2008,46(10):745-753.

[4]PetsiosKT,PriftisKN,HatziagorouE,etal.Determinantsofqualityoflifeinchildrenwithasthma[J].PediatrPulmonol,2013,48(12):1171-1180.

[5]SaglaniS.Viralinfectionsandthedevelopmentofasthmainchildren[J].TherAdvInfectDis,2013,1(4):139-150.

[6] 韩文,谢勇,周新龙,等.212例儿童哮喘预后的5年随访研究[J].中国当代儿科杂志,2011,13(11):870-872.

[7]GionfriddoMR,HaganJB,HaganCR,etal.Steppingdowninhaledcorticosteroidsfromscheduledtoasneededinstableasthma:Systematicreviewandmeta-analysis[J].AllergyAsthmaProc,2015,36(4):262-267.

[8]MoellerA,CarlsenKH,SlyPD,etal.Monitoringasthmainchildhood:lungfunction,bronchialresponsivenessandinflammation[J].EurRespirRev,2015,24(136):204-215.

[9] 李华文.孟鲁司特联合布地奈德治疗儿童哮喘的疗效分析[J].河北医科大学学报,2014,35(11):1320-1322.

[10]WortongD,ChaiearN,BoonsawatW.Riskofasthmainrelationtooccupation:ahospital-basedcase-controlstudy[J].AsianPacJAllergyImmunol,2015,33(2):152-160.

[11] 周必军,潘家华,俞晓康,等.黄山区0~14岁儿童哮喘流行病学调查[J].中华疾病控制杂志,2012,16(3):268-270.

[12]NagaseH.Currentstatusandperspectiveofmolecular-targetedtherapyinasthma[J].Arerugi,2015,64(1):14-22.

[13]YangIV,PedersenBS,LiuA,etal.DNAmethylationandchildhoodasthmaintheinnercity[J].JAllergyClinImmunol,2015,136(1):69-80.

(本文编辑:刘斯静)

[收稿日期]2015-08-07;

[修回日期]2015-09-05

[作者简介]高洪芬(1967-),女,河北沧州人,河北黄骅市人民医院主治医师,医学学士,从事儿科疾病诊治研究。

[中图分类号]R562.25

[文献标志码]B

[文章编号]1007-3205(2016)11-1337-04

doi:10.3969/j.issn.1007-3205.2016.11.025