·论 著·

马小宁,康志敏,胡晓宁,刘朝辉,王生池

(河北省石家庄市第一医院重症医学科,河北 石家庄 050011)

[摘要]目的探讨冻干重组人脑利钠肽(新活素)治疗心力衰竭的临床效果。方法将60例心力衰竭(包括慢性心功能不全急性发作、急性心肌梗死后心力衰竭)患者随机分组为观察组30例和对照组30例,2组均给予利尿剂、血管紧张素转化酶抑制剂(angiotension converting enzyme inhibitors,ACEI )、β受体阻断剂、醛固酮受体拮抗剂等药物治疗,观察组在此基础上给予冻干重组人脑利钠肽治疗。 治疗48 h后,比较2组治疗效果, 包括左心室射血分数(left ventricular ejection fractions,LVEF)、N末端脑钠肽前体(NT-pro brain natriuretic peptide, NT-proBNP)、24 h尿量。结果治疗后2组LVEF均较治疗前明显升高,NT-proBNP和24 h尿量均较治疗前明显降低,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后观察组LVEF高于对照组,NT-proBNP和24 h尿量低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论在治疗各种病因引起的心力衰竭中应用重组人脑利钠肽可以明显改善患者临床症状及相关心力衰竭评测指标,临床上应推广应用。

[关键词]心力衰竭;利钠肽,脑;左心室射血分数

研究已经证实N末端脑钠肽前体(NT-pro brain natriuretic peptide, NT-proBNP)与BNP在心力衰竭诊断、心功能严重程度评估、治疗监测和预后判断方面的临床应用价值是等同的[1]。目前心力衰竭的治疗以血管紧张素转化酶抑制剂(angiotension converting enzyme inhibitors,ACEI)、血管紧张素受体阻断剂(angiotensin receptor blockers,ARB)与β受体阻滞剂或醛同酮受体拮抗剂联合以及利尿剂、血管扩张药物、正性肌力药、血液净化、心室机械辅助装置等综合治疗为主。而从心力衰竭发病机制及脑利钠肽的药物作用机制上,应用重组人脑利钠肽(新活素)治疗心力衰竭在临床上取得了明显的效果及预后。本研究采用对照研究的方法,在常规心力衰竭治疗方案基础上采用重组人脑利钠肽治疗,并与常规心力衰竭治疗方法进行对比,旨在进一步验证冻干重组人脑利钠肽对心力衰竭的治疗作用,报告如下。

1.1 一般资料 选择2014年10月—2016年5月我院重症医学科收治的慢性心力衰竭急性发作和急性心肌梗死后心力衰竭患者60例,随机分为2组。观察组30例,男性18例,女性12例,年龄41~82岁,平均(58.6±6.9)岁;美国纽约心脏病协会(New York Heart Association,NYHA)分级Ⅲ级6例,Ⅳ级24例。对照组30例,男性17例,女性13例,年龄42~80岁,平均(59.4±6.5)岁;NYHA分级Ⅲ级5例,Ⅳ级25例。2组性别、年龄、心功能分级差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 2组患者入院后根据2012欧洲心脏病学会(European Society Cardiology,ESC)心力衰竭指南明确诊断后均给予抗心力衰竭药物利尿剂、ACEI、β受体阻断剂、 醛固酮受体拮抗剂及硝酸甘油等应用,观察组在此基础上给予由成都诺迪康生物制药有限公司生产的冻干重组人脑利钠肽治疗,在1~2 min内给予1.5 μg/kg静脉注射,之后以0.007 5 μg·kg-1·min-1静脉匀速泵入,连续使用 48 h。

1.3 观察指标 应用床旁超声检测治疗前后左心室射血分数(left ventricular ejection fractions,LVEF);应用瑞莱生物工程有限公司生产的检测仪及检测试剂,应用双向侧流免疫法检测治疗前后NT-proBNP水平;应用集尿袋及测量瓶测量用药48 h后的24 h尿量变化。

1.4 统计学方法 应用 SPSS 19.0统计软件处理数据。计量资料比较分别采用独立样本的t检验和配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

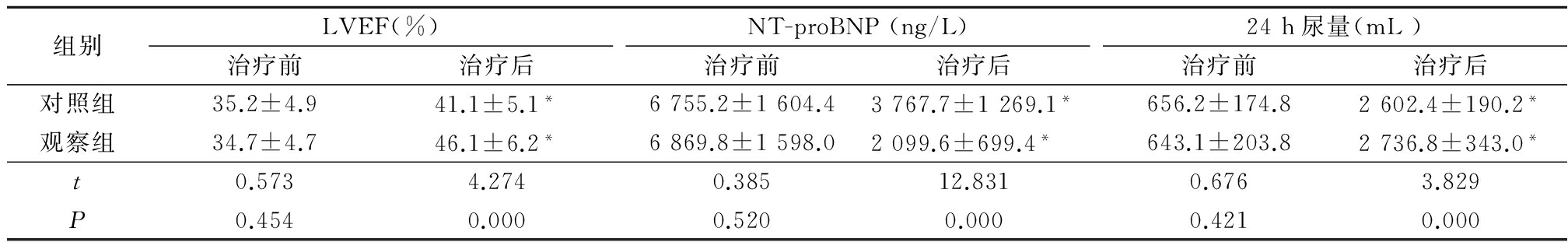

治疗前2组LVEF、NT-proBNP和24 h尿量差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后2组LVEF和24 h尿量均较治疗前明显升高,NT-proBNP均较治疗前明显降低,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后观察组LVEF和24 h尿量高于对照组,NT-proBNP低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 2组患者治疗前后各指标比较![]()

*P<0.05与治疗前比较(配对t检验)

心力衰竭可由多种原因引起,常见原因为高血压病、心肌缺血性疾病(如急性心肌梗死)、风湿性心脏病、心脏瓣膜病等,这些病因可破坏正常的心脏结构或影响其功能,使心室的收缩或舒张作用受损。临床可表现为以左心功能不全所致的活动耐量受限(患者出现呼吸困难和活动后胸闷气短)或者表现为以右心功能不全所致的周身液体潴留(表现为下肢水肿、颈静脉怒张、肝脏增大等)。心力衰竭是心脏疾病的严重和终末阶段,病死率高,治疗困难,且反复发作。随着我国社会老龄化和高血压、高脂血症、糖尿病、冠心病发病人数的逐年增多,心力衰竭的发病率也越来越高。心力衰竭的发病机制主要有2个,一是心肌的病理性重构,二是交感神经系统和肾素-血管紧张素-醛同酮(renin-angiotensin-aldosterone,RASS)系统过度激活所致。神经激素激活、心肌细胞肥大、基质增多、细胞因子释放、细胞凋亡、慢性炎症、线粒体损伤等因素交互影响、恶性反馈的复杂机制也是心力衰竭的发病机制。有效预防及治疗心力衰竭就必须对上述2个主要致病机制进行干预[2-3]。

1988年,日本研究人员首次报道了BNP。 BNP由一个17个氨基酸组成,通过一对二硫键连接为环状结构,分布于人体器官组织中,其中脑组织、脊髓及心脏分布较多。心脏内BNP主要存在于左、右心房,而左、右心房含量又有差别,右心房含量相对较多,心室也存在少量的BNP,含量只占心房分泌的1/20,当心室室壁压力增高时,BNP会随之增高。BNP的生理效应是降低心脏前后负荷,从而增加心排出量[4]。其降低前后负荷的原理为通过诱导液体转移进入组织间隙,减少液体量,减低前负荷,通过刺激平滑肌松弛,降低血管紧张度,使后负荷减少。BNP同时具有抑制成纤维细胞增殖作用,能够减轻心室重构[5]。相关研究证明BNP可预防血栓形成[6],其机制为BNP抑制血管内皮表达因子及抑制血管平滑肌细胞的增殖。BNP也可以调节血管渗透性,促使冠状动脉血管扩张,并通过下丘脑垂体系统对水盐代谢进行调解。其在肾脏的作用为通过对肾小球和集合管的作用抑制肾素的释放和醛固酮的分泌[7],从而起到排尿利钠作用。同时BNP可以升高出球小动脉压力,降低入球小动脉压力,通过改善肾血流量使肾小球滤过率提高。 BNP大致通过4种机制对心血管系统产生作用:①舒张血管而降低周围血管阻力;②对RAAS系统产生拮抗;③改善及减缓心肌重构;④加强肾脏的排钠利尿作用。

人体内有2条的BNP清除通路:一是通过C型受体介导BNP被细胞摄取,被摄取的BNP降解于溶酶体内;另一条途径是通过细胞膜表面的中性内肽酶被降解。而脑钠肽前体末端NT-proBNP 几乎不受中性内肽酶的影响。1994年发表的一项早期研究表明,BNP生物标志物有助于辨别因心脏疾病引发的呼吸困难和非心脏疾病引发的呼吸困难。从此,对BNP生物标志物的研究便拉开了序幕,直至2002年,多国发表的BNP前瞻性研究结果有力地证明了BNP对因呼吸困难而到急诊科就诊患者作出或排除充血性心力衰竭诊断的作用后,BNP才开始在临床上受到重视。目前有文献研究显示BNP是28 d病死率的独立预测因子,对 ICU 重症呼吸困难患者预后有预测作用[8]。 BNP作为一种内源性多肽,在人体出现心力衰竭后,为对抗心力衰竭及保护心脏、改善心力衰竭状态而分泌,其在血清中的含量与心力衰竭严重程度成正比[9-11]。因此,可根据BNP在血清中的含量诊断心力衰竭,并根据其值大小判断心力衰竭严重程度。同时有相关文献显示缺血可刺激心肌细胞合成和分泌BNP,在无心功能不全的情况下其可作为判断心肌缺血的指标之一[12]。B型脑钠肽前体(proBNP)是心壁被拉伸时由心脏释放到血液中的化学物质,心肌所受的压力水平越高,proBNP的释放量越大,proBNP首先从心脏释放到血液中,然后proBNP就会分割为NT-proBNP和BNP。NT-proBNP 1995年由Hunt首次提出,心肌细胞首先合成proBNP(含108个氨基酸的BNP原),当心肌细胞受到刺激后,如心肌细胞负荷过重,受到拉伸的刺激,proBNP在蛋白酶作用下列解为NT-proBNP和带有生物活性的物质BNP。BNP及NT-proBNP 2种多肽均释放进入血液循环,二者来源相同并且等摩尔。二者的不同点主要是:组成分子结构不同,BNP结构中包含可与钠尿肽受体结合发挥生物学活性作用的环状结构,NT-proBNP为一直链结构,是没有生物活性的氨基酸片段;二者清除途径不同,BNP清除是通过与钠尿肽清除受体结合继而被胞吞和溶酶体降解,中性肽链内切酶也可将其清除,NT-proBNP主要是通过肾小球滤过清除,当出现肾功能不全时,会对其效价值产生很大的影响;二者在体内代谢的半衰期也不同,NT-proBNP的代谢半衰期要长于BNP,BNP是生物活性的蛋白质,而NT-proBNP生物活性低,在血清中长时间保持不变,可作为较稳定的检查指标。目前多项研究结果已经证实NT-proBNP在心力衰竭辅助诊断、心功能严重程度评估、治疗监测和预后判断方面临床应用价值的有效性[13-14]。并且有些研究证实血浆NT-porBNP对心力衰竭诊断价值优于BNP,而且测值更稳定[15]。

如何使心力衰竭患者病死率降低,如何改善心力衰竭患者生活质量,降低其再住院率,并延长再次入院时间是临床医生共同面对的问题。近年来,冻干重组人脑利钠肽的出现提高了临床治疗心力衰竭的效果及治愈率[16],尤其是为急性左心衰竭或慢性心力衰竭急性发作提供了新的治疗方法,目前已成为临床治疗心力衰竭的重要方式,尤其在一些药物和干预手段起不到有效治疗作用时。新活素于2005年被美国心脏病学会(American College of Cardiology,ACC)、美国心脏协会(American Heart Association, AHA)及欧洲 ESC心力衰竭治疗指南列入治疗药物之一。本研究结果显示,观察组治疗后LVEF,NT-proBNP、24 h尿量均得到了明显改善。显示出冻干重组人脑利钠肽对心力衰竭的有效治疗作用。

总之,NT-proBNP和BNP在临床中作为心血管病辅助诊断指标的作用正日益引起重视。同时,作为新型药物的重组人脑利钠肽的疗效亦有循证医学证实,随着其广泛应用,其生物学及药理学将被进一步阐明,或许将来其可能成为传统心力衰竭治疗药物以外的一线用药,从而为患者服务。

[参考文献]

[1] Worster A,Balion CM,Hill SA et al. Diagnostic accuracy of BNP and NT-proBNP in patients presenting to acute care settings with dyspnea:a systematic review[J]. Clin Biochem,2008,41(4/5):250-259.

[2] McMurray JJ. Clinical practice. Systolic heart failure[J]. New Engl J Med,2010,362(3):228-238.

[3] Shan AM,Mann DL. In search of new therapeutic targets and strategies for heart failure: recent advances in basic science[J]. Lancet,2011,378(9792):704-712.

[4] 蒋沁娟,姚岚,张成烜. 心衰患者血浆脑钠肽与PiCCO心排量监测的关系探讨[J].中外医学研究,2016,14(1).1-2.

[5] 韩鹏,徐继蕊,王继征.重组人脑利钠肽对中高危急性冠脉综合征患者心室重构及心功能的影响[J].山东医药,2015,55(2):56-58.

[6] Zois NE,Bartels ED,Hunter I et al. Natriuretic peptides in cardiometabolic regulation and disease[J]. Nat Rev Cardiol,2014,11(7):403-412.

[7] 李岑,重组人脑利钠肽对急性失代偿性心力衰竭患者干预研究[D].芜湖: 皖南医学院,2014.

[8] 刘全良,杜立清.B型利钠肽测定ICU呼吸困难患者诊断和判定预后中的价值[J].河北医科大学学报,2014,35(6):720-722.

[9] 刘昱,黄赞鸿,张昌武.BNP在心力衰竭诊治中的临床价值[J].医学研究杂志,2014,43(11):72-74.

[10] 闫福堂,苏宝凤,詹颉,等.血清可溶性ST2与血BNP在心力衰竭患者中的相关性研究[J].现代检验医学杂志,2015,30(6):78-79,83.

[11] Januzzi JL,Troughton R. Are serial BNP measurements useful in heart failure management? Serial natriuretic peptidemeasurements are useful in heart failure management[J]. Circulation,2013,127(4):500-507,508.

[12] 朱凌凌.急性非ST段抬高心肌梗死患者不同治疗方式BNP变化及左心室重构分析[J].河北医科大学学报,2012,33(8):874-876.

[13] 张玲.NT-proBNP与BNP测定结果的关系[J].医学信息,2014,27(4):119.

[14] Madamanchi C,Alhosaini H,Sumida A, et al. Obesity and natriuretic peptides,BNP and NT-proBNP: mechanisms and diagnostic implications for heart failure[J]. Int J Cardiol,2014,176(3):611-617.

[15] 刘军,周华清,毛志勇,等.BNP、NT-proBNP与心衰进程的诊断价值和相关性研究[J].现代生物医学进展,2012,12(32):6325-6327,6334.

[16] Lyu T, Zhao Y,Zhang T,et al. Natriuretic peptides as an adjunctive treatment for acute myocardial infarction: insights from the meta-analysis of 1,389 patients from 20 trials[J]. Int Heart J,2014,55(1):8-16.

(本文编辑:许卓文)

[收稿日期]2017-04-18;

[修回日期]2017-05-09

[作者简介]马小宁(1973-),男,回族,河北易县人,河北省石家庄市第一医院副主任医师,医学硕士,从事重症疾病诊治研究。

[中图分类号]R541.6

[文献标志码]B

[文章编号]1007-3205(2017)07-0829-03

doi:10.3969/j.issn.1007-3205.2017.07.021