·论著·

曹秀华1,孙士捧2,郑录川1,肖 超3

(1.河北省辛集市第二医院口腔科,河北 辛集 052360;2.河北辛集市中医院口腔科,河北 辛集 052360;3.福建医科大学研究生院,福建 南平 353000)

[摘要]目的评价并比较全同步带状弓矫治技术与传统MBT直丝弓技术对安氏Ⅱ类Ⅰ分类错![]() 畸形矫治的临床效果。方法选取30例安氏Ⅱ类Ⅰ分类错

畸形矫治的临床效果。方法选取30例安氏Ⅱ类Ⅰ分类错![]() 畸形患者,均需进行拔牙矫治。根据治疗方法不同分成观察组(带状弓组)和对照组(MBT组)各15例。观察组(带状弓组)应用杭州新亚全同步带状弓矫治器,对照组应用国产MBT滑动直丝弓矫治器。在矫正前(记录为T1)及矫正中6个月(记录为T2)均拍头颅侧位片,通过X 线头影测量比较部分硬组织及软组织的变化,对前牙牙列排齐时间及矫治6个月上下颌两侧剩余间隙关闭的矫治疗效进行分析,比较矫治疗程和椅旁操作时间的差异。结果观察组与对照组间T1值、T2值差值SNA角、U1-SN角、U1-NA距、U1-L1角、L1-NB距、NLA角、ULEP和LLEP差异均有统计学意义(P<0.05)。观察组在矫治总疗程、椅旁操作时间、前牙牙列排齐时间、矫治6个月上下颌两侧剩余间隙关闭明显短于或少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论对于Ⅱ类错

畸形患者,均需进行拔牙矫治。根据治疗方法不同分成观察组(带状弓组)和对照组(MBT组)各15例。观察组(带状弓组)应用杭州新亚全同步带状弓矫治器,对照组应用国产MBT滑动直丝弓矫治器。在矫正前(记录为T1)及矫正中6个月(记录为T2)均拍头颅侧位片,通过X 线头影测量比较部分硬组织及软组织的变化,对前牙牙列排齐时间及矫治6个月上下颌两侧剩余间隙关闭的矫治疗效进行分析,比较矫治疗程和椅旁操作时间的差异。结果观察组与对照组间T1值、T2值差值SNA角、U1-SN角、U1-NA距、U1-L1角、L1-NB距、NLA角、ULEP和LLEP差异均有统计学意义(P<0.05)。观察组在矫治总疗程、椅旁操作时间、前牙牙列排齐时间、矫治6个月上下颌两侧剩余间隙关闭明显短于或少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论对于Ⅱ类错![]() 畸形患者,全同步带状弓矫治技术与传统MBT直丝弓比较,可显著缩短疗程和有效复诊次数,对前牙转矩控制精准。全同步带状弓几乎不需要附加支抗,对附加支抗的依赖程度明显低于MBT直丝弓。

畸形患者,全同步带状弓矫治技术与传统MBT直丝弓比较,可显著缩短疗程和有效复诊次数,对前牙转矩控制精准。全同步带状弓几乎不需要附加支抗,对附加支抗的依赖程度明显低于MBT直丝弓。

[关键词]错![]() ,安氏Ⅱ类;正畸学,矫正;治疗结果

,安氏Ⅱ类;正畸学,矫正;治疗结果

doi:10.3969/j.issn.1007-3205.2017.12.027

Ⅱ类错![]() 畸形是口腔临床上常见的牙颌面畸形,主要表现为上颌前突、下颌后缩、磨牙呈Ⅱ类关系、凸面型等,严重者会影响患者心理。安氏Ⅱ类Ⅰ分类错

畸形是口腔临床上常见的牙颌面畸形,主要表现为上颌前突、下颌后缩、磨牙呈Ⅱ类关系、凸面型等,严重者会影响患者心理。安氏Ⅱ类Ⅰ分类错![]() 畸形的凸面型侧貌是就诊的主要原因。掩饰性治疗是通过正畸牙齿移动来掩饰上下颌骨间关系的不调[1-3]。就安氏 Ⅱ类Ⅰ分类 错

畸形的凸面型侧貌是就诊的主要原因。掩饰性治疗是通过正畸牙齿移动来掩饰上下颌骨间关系的不调[1-3]。就安氏 Ⅱ类Ⅰ分类 错![]() 畸形患者而言,拔牙矫治是最常用的正畸治疗方法,但安氏Ⅱ类错

畸形患者而言,拔牙矫治是最常用的正畸治疗方法,但安氏Ⅱ类错![]() 治疗需考虑多方面因素,如错

治疗需考虑多方面因素,如错![]() 的严重程度、年龄、依从性、对侧貌的要求以及经济承受能力等[4]。患者矫治意愿较强烈,但这一年龄阶段的青少年学习多任务繁重,对矫治周期和效果要求较高。如何简化操作、缩短疗程是临床中关注的热点,本研究比较全同步带状弓技术与传统MBT直丝弓技术在矫治时间、效果、转矩控制等方面的差异,通过X 线头影测量观察部分硬组织及软组织的变化,旨在为临床医师选择矫治器及矫治技术提供参考。

的严重程度、年龄、依从性、对侧貌的要求以及经济承受能力等[4]。患者矫治意愿较强烈,但这一年龄阶段的青少年学习多任务繁重,对矫治周期和效果要求较高。如何简化操作、缩短疗程是临床中关注的热点,本研究比较全同步带状弓技术与传统MBT直丝弓技术在矫治时间、效果、转矩控制等方面的差异,通过X 线头影测量观察部分硬组织及软组织的变化,旨在为临床医师选择矫治器及矫治技术提供参考。

1.1一般资料 收集2014年1月—2016年12月河北省辛集市第二医院正畸患者30例,男性12例,女性18例,年龄13~20岁,中位年龄16.5岁。头影测量数据显示均为轻中度骨性Ⅱ类Ⅰ分类错![]() 畸形,SNB角>74 °、ANB角>4 °磨牙为远中关系,MP-FH均角偏高角。拥挤度测量均为轻度拥挤,覆

畸形,SNB角>74 °、ANB角>4 °磨牙为远中关系,MP-FH均角偏高角。拥挤度测量均为轻度拥挤,覆![]() 覆盖均为Ⅰ~Ⅱ度。对支抗的要求均为需要中度或较强支抗。所有患者均为生长末期恒牙列,无关节病史,身体一般情况正常。矫治设计均拔除14、24、34、44或14、24、35、45。随机分为观察组和对照组各15例。观察组在矫治前均与患者和亲属充分沟通,让其了解矫治器的基本特性,取得同意并自愿签署知情同意书。

覆盖均为Ⅰ~Ⅱ度。对支抗的要求均为需要中度或较强支抗。所有患者均为生长末期恒牙列,无关节病史,身体一般情况正常。矫治设计均拔除14、24、34、44或14、24、35、45。随机分为观察组和对照组各15例。观察组在矫治前均与患者和亲属充分沟通,让其了解矫治器的基本特性,取得同意并自愿签署知情同意书。

1.2方法 观察组15例粘全同步带状弓Ⅱ类托槽, 16、26、36、46均粘带状弓颊面管,需要较强支抗的病例,恒牙7纳入矫治系统。0.016×0.022带状弓热激活丝在上下颌牙侧切牙与尖牙之间夹牵引钩,牵引钩位置尽量靠后。上颌正spee曲,下颌反spee曲顺序放入弓丝,上下弓丝均入槽结扎。对于拥挤度稍大的病例,或个别牙高位或低位错位,第一次上弓丝不要强行入槽,可以个别悬吊、轻结扎。上下颌初始即颌间轻Ⅱ类牵引。颌间牵引力量均约60~80 g。牙列基本排齐后换0.017×0.025超弹带状弓NiTi弓丝,继续颌间轻Ⅱ类牵引,以不超过100 g为宜。必要时依据磨牙关系再加颌内牵引。根据患者前牙列已排齐,咬合打开的情况下,更换0.017×0.025不锈钢带状弓丝,适当调整摇椅,继续关间隙。直至疗程结束。患者每次复诊,弓丝均要入槽结扎丝扎紧,实行自动结扎转矩。

对照组15例粘MBT直丝弓托槽(国产杭州新亚),16、26、36、46粘直丝弓颊面管,初始弓丝0.012NiTi圆丝,排齐阶段采用尖牙向后结扎(Laceback),然后0.012、0.014、0.016NiTi圆丝按顺序依次排齐,末端均回弯。0.018×0.022NiTi方丝依次替换,排齐整平,最后0.019×0.025不锈钢方丝,滑动法关闭间隙。

1.3观察指标 每位患者在正畸治疗前及矫治6个月后拍头颅侧位X 线片,由一名医师2周内在硫酸纸上定点描图测量2 次,取2 次结果的平均值作为最后数据。硬组织测量项目如下: SNA角、 SNB角、 ANB角、 U1-SN角、U1-NA距、L1-NB距、 U1-L1 角、FMA角。软组织测量项目包括:NLA(鼻唇角)、FCA(面型角)、ULEP(上唇突度)、LLEP(下唇突度)。 按月记录患者前牙排齐所用时间。操作者均为主治医师资格以上,正畸矫治操作时间10年以上,操作熟练。患者复诊周期均为4周。观察2组矫治时间和椅旁操作时间、排齐牙列时间和矫治6个月后上下颌两侧剩余间隙关闭情况,比较2组矫治前(T1)和矫治6个月后(T2)部分软硬组织的变化。

1.4统计学方法 应用SPSS 15.0统计软件分析数据,计量资料比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

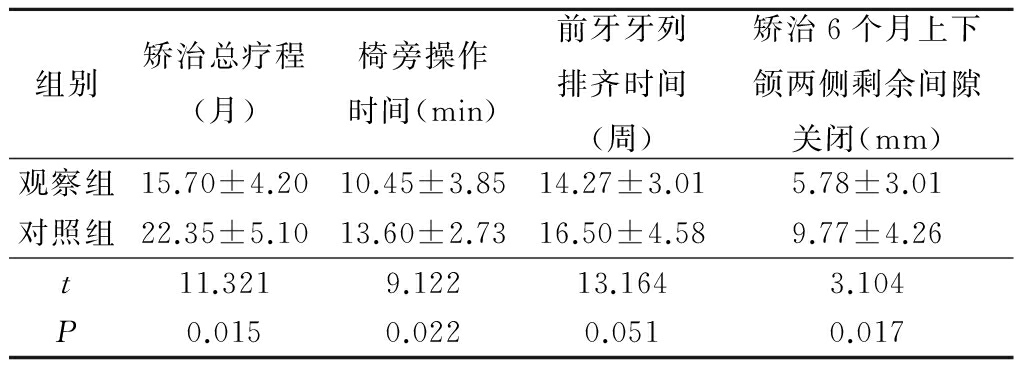

观察组治疗后在矫治总疗程、椅旁操作时间、前牙牙列排齐时间、矫治6个月双侧上下颌两侧剩余间隙关闭明显短于或少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

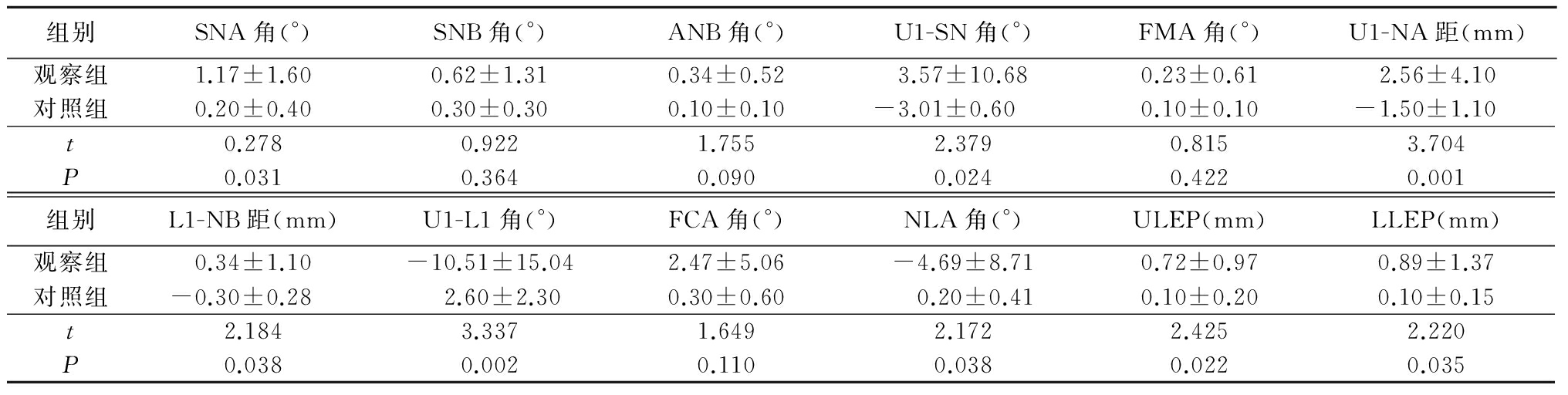

观察组与对照组间T1、T2差值SNA角、U1-SN角、U1-L1角、U1-NA距、NLA角、L1-NB距ULEP和LLEP差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

观察组未使用附加支抗;对照组有5例使用附加支抗,其中1例使用口外弓,3例使用种植支抗,1例使用横腭杆和Nace托。

表12组矫治情况比较![]()

表22组软硬组织头影测量比较![]()

注:各项指标数值为T1、T2差值

3.1全同步带状弓矫治技术 此技术是由著名口腔正畸专家梁甲兴教授研发,是我国具有自主知识产权的新一代带状直丝弓矫治器。全同步带状弓矫治器根据不同错![]() 畸形的特征设计了不同类型的矫治器,分别为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类,分别针对临床相应的错

畸形的特征设计了不同类型的矫治器,分别为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类,分别针对临床相应的错![]() 畸形[5],实施对牙齿排齐、整平、内收、转矩表达的同步进行,并在临床取得显著疗效。本研究观察组均为Ⅱ类全同步托槽。

畸形[5],实施对牙齿排齐、整平、内收、转矩表达的同步进行,并在临床取得显著疗效。本研究观察组均为Ⅱ类全同步托槽。

3.2独具特色的全同步移动关闭间隙 全同步带状弓技术与MBT直丝弓技术在矫治 Ⅱ类Ⅰ分 类拔牙病例中,最大的不同是从初始弓丝一开始即实行以关闭间隙为主,早期实行轻Ⅱ类颌间牵引,在关闭间隙的过程中自动排齐、整平。有学者认为,牙齿向新鲜拔牙区移动速度快,而向已经愈合的拔牙区移动速度慢,正畸内收前牙关闭拔牙间隙宜早期进行[6]。拔牙早期移动牙齿,可充分利用拔牙创的骨改建优势。早期实施牵引是充分利用了早期牙齿移动快的特点,快速关闭拔牙间隙,能有效缩短疗程,避免牙齿的往返移动。传统MBT矫治技术一般前牙排齐需要4~6个月时间,然后整平牙弓又至少2~3个月时间,在后期关闭拔牙间隙即会变得很吃力。临床中在带状弓组矫治半年时间隙关闭情况已与MBT组有明显差异。安氏 Ⅱ类Ⅰ 类错![]() 矫治难点在于如何打开咬合,临床中常应用平导、Ⅱ类牵引、摇椅弓三者结合[7]。颌间Ⅱ类牵引的垂直向分力可压低上前牙、升高下后牙。使用中应注意牵引力要适当,为避免磨牙升高和切牙的过度伸长导致覆

矫治难点在于如何打开咬合,临床中常应用平导、Ⅱ类牵引、摇椅弓三者结合[7]。颌间Ⅱ类牵引的垂直向分力可压低上前牙、升高下后牙。使用中应注意牵引力要适当,为避免磨牙升高和切牙的过度伸长导致覆![]() 加深。牵引力在前牙区的垂直向分力的影响因素中,牵引钩位置最重要,牵引钩越靠后,垂直向分力越小。因此,当需要打开咬合时,牵引钩的位置应尽量靠后。带形弓其竖直的弓丝具有垂直向刚度大的特点,对磨牙高度控制好[8],而且全程均是轻Ⅱ类牵引,对后牙控制稳定,故不会造成颌间牵引所引起的下磨牙升高的不良后果,同时也不会影响前牙自动排齐。

加深。牵引力在前牙区的垂直向分力的影响因素中,牵引钩位置最重要,牵引钩越靠后,垂直向分力越小。因此,当需要打开咬合时,牵引钩的位置应尽量靠后。带形弓其竖直的弓丝具有垂直向刚度大的特点,对磨牙高度控制好[8],而且全程均是轻Ⅱ类牵引,对后牙控制稳定,故不会造成颌间牵引所引起的下磨牙升高的不良后果,同时也不会影响前牙自动排齐。

3.3临床操作极大优化 根据临床分析,全同步带状弓矫治器较MBT直丝弓矫治器矫治疗程平均缩短3~6个月。有学者认为正畸治疗时间越长,牙根发生吸收的概率越高。因此,缩短正畸治疗时间,不仅能给医生和患者节省大量的经济和时间成本,也可以降低牙根吸收的发生[9]。本研究观察组全部疗程未更换大量弓丝和弯制过多曲,一般2~3套丝即可以很好的完成。一般情况下不需要附加支抗,操作量大幅度降低,减少了椅旁操作时间。既减轻了医生的劳动强度和提高了工作效率,又减轻了患者的痛苦和经济负担。

3.4良好的支抗控制和转矩表达 临床中MBT直丝弓技术通常在矫治初期排齐时用Laceback 技术来远中移动尖牙,但排齐阶段应用 Laceback 远中移动尖牙,磨牙出现不同程度的近中移动,消耗磨牙支抗,有学者研究上磨牙近中移动0.51 mm,下磨牙近中移动2.24 mm[10-11]。这对于安氏 Ⅱ类Ⅰ分类拔牙需要强支抗的患者就显得尤为不利。传统控制磨牙支抗丢失的有口外弓、TPA、Nace托等。近几年来,微种植体支抗作为一种绝对支抗,因体积小、植入取出方便而广泛应用于临床。但稳定性是微种植体临床应用的关键问题,受多种因素影响[12-13],且为创伤性治疗,有一定风险。

MBT直丝弓托槽前牙预成转矩角及轴倾角数据源于国外,标准转矩较大,拔牙病例在关闭间隙后,以期获得良好的唇舌向轴倾度。在正畸治疗中,转矩的表达受多种因素影响,临床上转矩的表达主要靠弓丝的特性及相应托槽的配合来实现[14]。全同步带状弓托槽根据错![]() 畸形分类,分别制定了相应的托槽,每类托槽前牙转矩数据均有不同,对不同畸形错

畸形分类,分别制定了相应的托槽,每类托槽前牙转矩数据均有不同,对不同畸形错![]() 前牙转矩控制更精准,更具个性特点。初始阶段的带行热激活弓丝在开始排齐阶段即已经有转矩表达。

前牙转矩控制更精准,更具个性特点。初始阶段的带行热激活弓丝在开始排齐阶段即已经有转矩表达。

全同步带状弓初始弓丝为0.016×0.022热激活丝,热激活镍钛丝属于形状记忆合金的一种,该材料具有强大的形状记忆功能,因此在正畸治疗早期排齐整平阶段,能够提供持续并且柔和的力[15]。它竖直的带形弓丝较传统圆NiTi丝增加了刚性,而且它的热激活特性又延续了传统NiTi圆丝的优点,在垂直向控制![]() 平面非常稳定,在早期排齐阶段弓丝上即可以实行牵引,而不需要牵尖牙向远中。它有预成的摇椅曲,摇椅弓结扎进入托槽后还会产生其他方向的力和相应的位移,尖牙及后牙主要表现牙冠远中竖直趋势,有利于整平spee曲线[16],使上下磨牙后倾以保护支抗不丢失。本研究观察组上前牙在内收过程中始终保持浅覆

平面非常稳定,在早期排齐阶段弓丝上即可以实行牵引,而不需要牵尖牙向远中。它有预成的摇椅曲,摇椅弓结扎进入托槽后还会产生其他方向的力和相应的位移,尖牙及后牙主要表现牙冠远中竖直趋势,有利于整平spee曲线[16],使上下磨牙后倾以保护支抗不丢失。本研究观察组上前牙在内收过程中始终保持浅覆![]() 浅覆盖,前牙排齐后U1-L1角已经接近正常值。每次复诊前牙弓丝入槽的重新结扎,均是转矩过程的更好表达。通过临床病例对比观察,全同步带状弓矫治器在没有附加支抗的情况下能更好地保护支抗,实现了以牵引内收为主导,同时进行排齐、转矩、打开咬合等牙列三维方向的全同步牙齿移动。对于轻中度的骨性Ⅱ类患者,不过多依赖附加支抗即能使患者侧貌达到标准。其性能和效能均优于传统MBT直丝弓矫治器,能够使治疗程序更简化,具有良好的应用价值。

浅覆盖,前牙排齐后U1-L1角已经接近正常值。每次复诊前牙弓丝入槽的重新结扎,均是转矩过程的更好表达。通过临床病例对比观察,全同步带状弓矫治器在没有附加支抗的情况下能更好地保护支抗,实现了以牵引内收为主导,同时进行排齐、转矩、打开咬合等牙列三维方向的全同步牙齿移动。对于轻中度的骨性Ⅱ类患者,不过多依赖附加支抗即能使患者侧貌达到标准。其性能和效能均优于传统MBT直丝弓矫治器,能够使治疗程序更简化,具有良好的应用价值。

[参考文献]

[1] 陆建锋,高关琴,顾永佳.Damonq自锁托槽矫治骨性2类错![]() 的临床研究[J].南通大学学报:医学版,2015,35(6):566-568.

的临床研究[J].南通大学学报:医学版,2015,35(6):566-568.

[2] 赵军伟,卢海燕.拔牙与非拔牙矫治对安氏二类一分类患者微笑美的影响[J].河北医科大学学报,2016,37(2):239-242.

[3] 苑迎娇,赵丽霞,左艳萍.Ⅲ类错合治疗的研究进展[J].河北医科大学学报,2011,25(2):1232-1234.

[4] 杜沿林,李永明.安氏Ⅱ类错![]() 畸形矫治进展[J].中国实用口腔科杂志,2015,8(2):115-119.

畸形矫治进展[J].中国实用口腔科杂志,2015,8(2):115-119.

[5] 王寅生,李晓智.口腔固定矫治器及技术在中国的发展与创新[J].国际口腔医学杂志,2015,42(4):471-474.

[6] 石志强.全同步带状弓矫治器及技术的临床初步研究[D].福州:福建医科大学,2011.

[7] 徐婧,施亮,王晶晶,等.成人安氏Ⅱ类Ⅰ分类错![]() 伴有颞下颌关节紊乱病矫治前后面型侧貌变化[J].实用医学杂志,2016,32(11):1836-1839.

伴有颞下颌关节紊乱病矫治前后面型侧貌变化[J].实用医学杂志,2016,32(11):1836-1839.

[8] 盛路加.全同步带状弓矫治器矫治安氏Ⅱ类深覆![]() 深覆盖的临床观察分析[D].福州:福建医科大学,2012.

深覆盖的临床观察分析[D].福州:福建医科大学,2012.

[9] 周慧娜.全同步带状弓矫治器治疗恒牙期骨性Ⅲ类错![]() 畸形的临床观察[D].福州:福建医科大学,2015.

畸形的临床观察[D].福州:福建医科大学,2015.

[10] 李锦宇.Laceback在MBT矫治技术中的临床疗效[J].中国社区医师,2015,29(5):66-68.

[11] 李国永,蔡斌,刘海涛.Laceback联合Ⅱ类牵引在直丝弓排齐阶段的临床初探[J/CD].中华临床医师杂志:电子版,2014,11(8):3813-3817.

[12] 王智伟,罗晶,孙聪,等.不同支抗条件下成人安氏Ⅱ类Ⅰ分类高角病例治疗前后![]() 平面变化的比较研究[J].牙体牙髓牙周病学杂志,2017,27(3):159-163.

平面变化的比较研究[J].牙体牙髓牙周病学杂志,2017,27(3):159-163.

[13] 潘峰,周洪,卢蓁.应用锥形束CT对安氏Ⅱ类患者正畸微种植体植入部位骨量评估的初步研究[J].河北医科大学学报,2016,37(9):1041-1046.

[14] 黄跃,黄思源,瞿扬,等.不同槽沟方向舌侧托槽转矩控制性能三维有限元分析[J].医学生物力学2017,32(1):54-59.

[15] 倪密,于蕾,陈文静.自锁托槽与传统托槽早期远中移动尖牙速度的对比研究[J].口腔材料器械杂志2016,25(2):71-75.

[16] 晁秀玲,宋宇宁,李玉如,等.摇椅弓弓丝直径变化对牙根牙周应力影响的三维有限元分析[J].安徽医科大学学报,2016,51(1):143-146.

[收稿日期]2017-04-21;

[修回日期]2017-06-01

[作者简介]曹秀华(1974-),女,河北辛集人,河北省集市第二医院主治医师,医学学士,从事口腔疾病诊治研究

[中图分类号]R781.2

[文献标志码]B

[文章编号]1007-3205(2017)12-1467-04

(本文编辑:刘斯静)