HPV感染患者阴道菌群与宫颈局部免疫功能的相关性研究

王美藏,高建宏,杨雅琴,李云芳,韩 洁

(河北省廊坊市人民医院妇科,河北 廊坊 065000)

[摘要]目的对人乳头瘤病毒(human papilloma virus, HPV)感染患者阴道菌群与宫颈局部免疫功能进行分析,为临床干预方案的选择提供依据。方法将180例HPV感染患者分为宫颈上皮内瘤变Ⅰ级(CINⅠ)组35例、宫颈上皮内瘤变Ⅱ级(CINⅡ)组42例、宫颈上皮内瘤变 Ⅲ级(CIN Ⅲ)组57例及宫颈癌组46例;同期选取60例宫颈黏膜慢性炎症患者作为对照组,检测各组真菌、滴虫、细菌性阴道炎、解脲支原体、人型支原体和衣原体感染情况;应用流式细胞术检测CD4+及CD8+细胞数。结果宫颈癌组细菌性阴道炎、解脲支原体、衣原体感染率均明显高于对照组(P<0.05);宫颈癌组HPV单一感染率明显高于CINⅠ组和CINⅡ组(P<0.05);宫颈癌组CD4+T细胞表达阳性率明显低于对照组和CINⅠ组,CIN Ⅲ组低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);CD8+T细胞表达阳性率从宫颈癌、CIN Ⅲ、CINⅡ、CINⅠ到对照组呈逐渐降低的趋势,5个组之间差异有统计学意义(P<0.05),但两两比较差异无统计学意义(P>0.05); CD4+/CD8+<1患者比例明显高于对照组(P<0.05)。结论HPV感染患者阴道菌群与宫颈局部免疫功能有关,在临床中应予以重视并进行及时有效的干预。

[关键词]乳头状瘤病毒科;阴道菌群;免疫功能

doi:10.3969/j.issn.1007-3205.2018.01.023

人乳头瘤病毒(human papilloma virus,HPV)是临床中常见的嗜人黏膜鳞状上皮及皮肤的DNA病毒,临床中诸如食管癌、宫颈癌、尖锐湿疣、外阴癌、阴茎癌及肛周癌等疾病常与HPV感染有关[1-2]。女性阴道是动态且独特的生态系统,其由微生态菌群、阴道解剖结构、机体局部内分泌、免疫等协同构成[3]。正常情况下,健康女性阴道微生态处于动态平衡状态,具有抗感染免疫能力,能有效抵御外源性物质及病原体的黏附繁殖,起到保护机体的作用[4]。当平衡被打破后,患者感染如HPV等外源性病原体的概率增大[5]。研究发现,持续性高危型HPV感染会加速破坏原有的阴道动态平衡,若患者出现诸如性紊乱、吸烟、多产等致癌因素则可能进一步致使细胞周期失控,抑制细胞凋亡,破坏免疫防御功能,促使患者进一步并发宫颈癌[6]。本研究对HPV感染患者阴道菌群与宫颈局部免疫功能进行分析,旨在为临床干预方案的选择提供依据。

1 资 料 与 方 法

1.1一般资料 选取2013年12月—2015年6月我院收治的HPV感染患者180例,所有患者临床检验及病理检查报告完整,心、肝、肾等脏器未出现严重损伤。依照病理报告不同分为4组:宫颈上皮内瘤变Ⅰ级(CINⅠ)35例,年龄21~59岁,平均(40.83±8.43)岁;宫颈上皮内瘤变Ⅱ级(CINⅡ)42例,年龄28~61岁,平均(42.18±8.62)岁;宫颈上皮内瘤变Ⅲ级(CINⅢ)57例,年龄23~62岁,平均(40.18±7.93)岁;宫颈癌组46例,年龄31~64岁,平均(44.31±8.12)岁。同期选取宫颈黏膜慢性炎症患者60例为对照组,年龄20~62岁,平均(43.01±9.21)岁。各组年龄间差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法 使用无菌窥器暴露患者阴道后用3根无菌棉签在阴道侧壁上旋转5~10 s,待棉签上出现分泌物后则取材成功。观察取材性状,后滴加2滴10% KOH于其中一根棉签上,检测是否伴有氨气味道,初步判断是否有阴道炎;将另一根置于含2 mL生理盐水EP管中,搅拌后滴片于显微镜下观察滴虫;取最后一根涂抹于载玻片行革兰染色,油镜下观察真菌、细菌形态。使用专用无菌棉于子宫颈管内2 cm处,朝宫颈方向旋转1周,并停留5 s后小心取出无菌棉避免接触阴道壁。使用1 mL生理盐水将样本冲洗于EP管中,使用专用检测试剂盒检测解脲支原体及衣原体情况。使用采样刷向宫颈方向旋转5周后取出,将其置于含3 mL生理盐水EP管中,1 500 r/min离心10 min,后使用2 mL生理盐水重悬下层并置于肝素预处理的抗凝管中,使用流式细胞术检测CD4+及CD8+细胞数。

1.3统计学方法 应用SPSS 19.0统计软件分析数据,计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

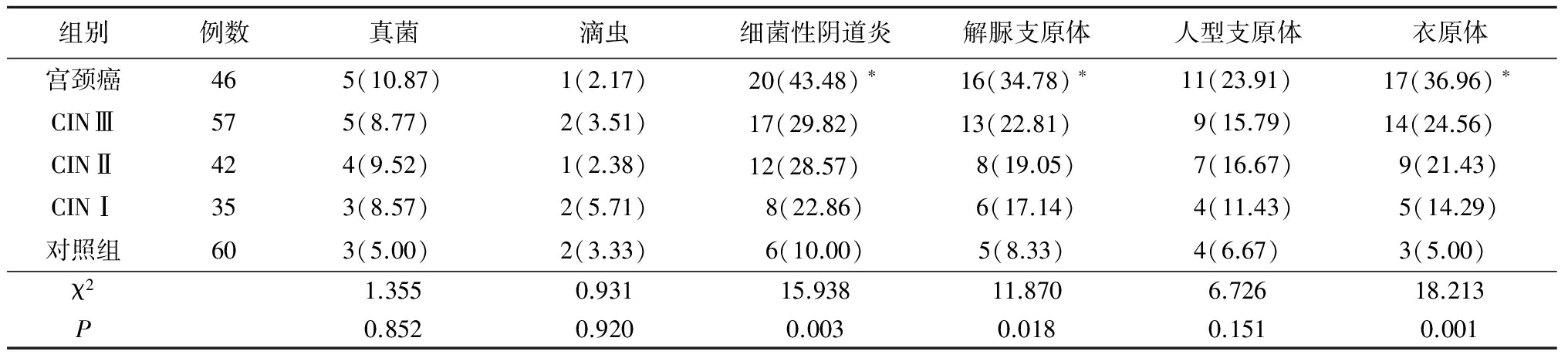

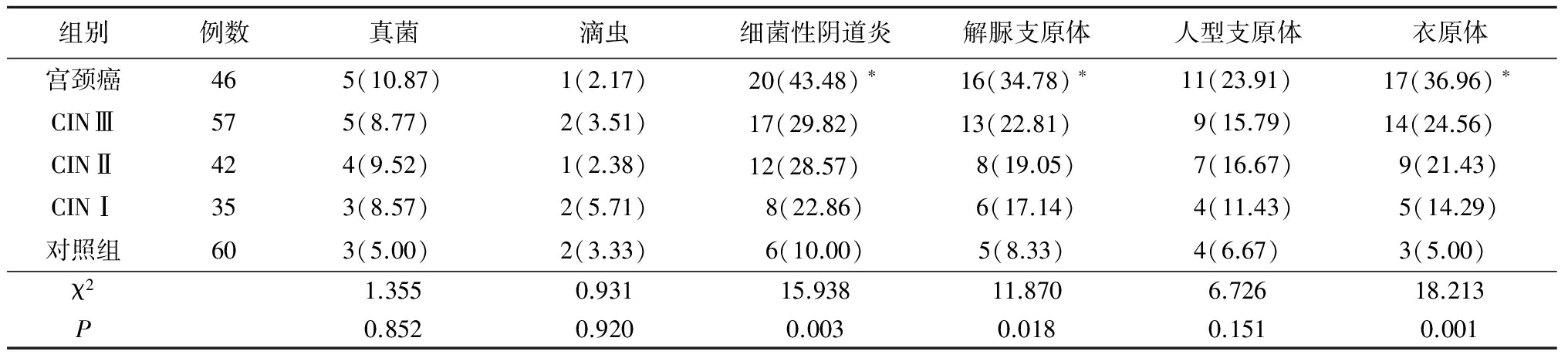

2.1各组阴道菌群检出结果比较 宫颈癌组、CIN Ⅲ组、CINⅡ组、CINⅠ组、对照组真菌、滴虫、人型支原体感染率差异无统计学意义(P>0.05);宫颈癌组细菌性阴道炎、解脲支原体、衣原体感染率显著高于对照组(P<0.05)。见表1。

表15组阴道菌群检出结果比较(例数,%)

组别例数真菌滴虫细菌性阴道炎解脲支原体人型支原体衣原体宫颈癌465(10.87)1(2.17)20(43.48)∗16(34.78)∗11(23.91)17(36.96)∗CINⅢ575(8.77) 2(3.51)17(29.82) 13(22.81) 9(15.79)14(24.56) CINⅡ424(9.52) 1(2.38)12(28.57) 8(19.05)7(16.67)9(21.43)CINⅠ353(8.57) 2(5.71)8(22.86)6(17.14)4(11.43)5(14.29)对照组603(5.00) 2(3.33)6(10.00)5(8.33) 4(6.67)3(5.00) χ21.3550.93115.93811.8706.72618.213P0.8520.9200.0030.0180.1510.001

*P<0.05与对照组比较(χ2检验)

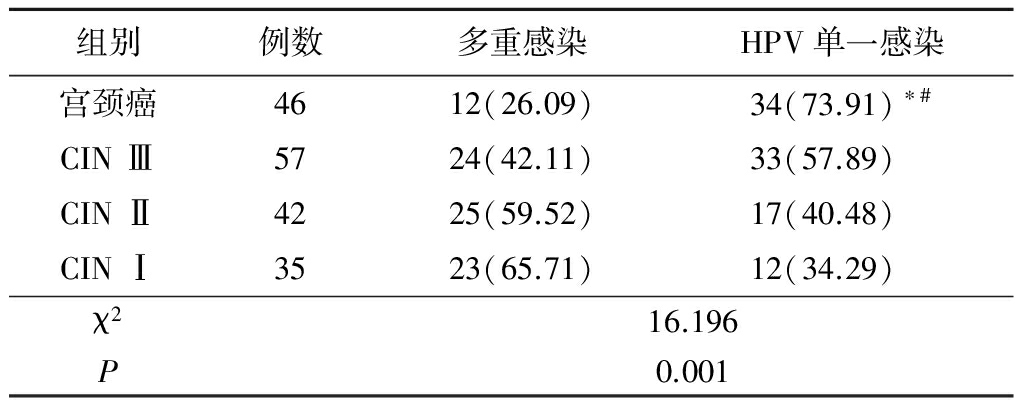

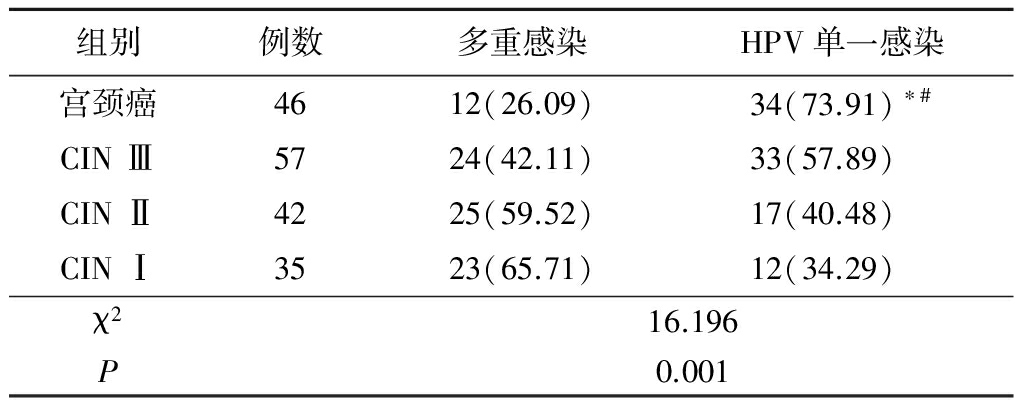

2.2各组HPV感染调查结果 宫颈癌组HPV单一感染率明显高于CIN Ⅰ组和CINⅡ组(P<0.05);但CIN Ⅲ组、CINⅡ组和CINⅠ组组间差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2各组多重感染和HPV单一感染率比较(例数,%)

组别例数多重感染HPV单一感染宫颈癌4612(26.09)34(73.91)∗#CINⅢ5724(42.11)33(57.89)CINⅡ4225(59.52)17(40.48)CINⅠ3523(65.71)12(34.29)χ216.196P0.001

*P<0.05与CINⅠ比较 #P<0.05与CINⅡ比较(χ2检验)

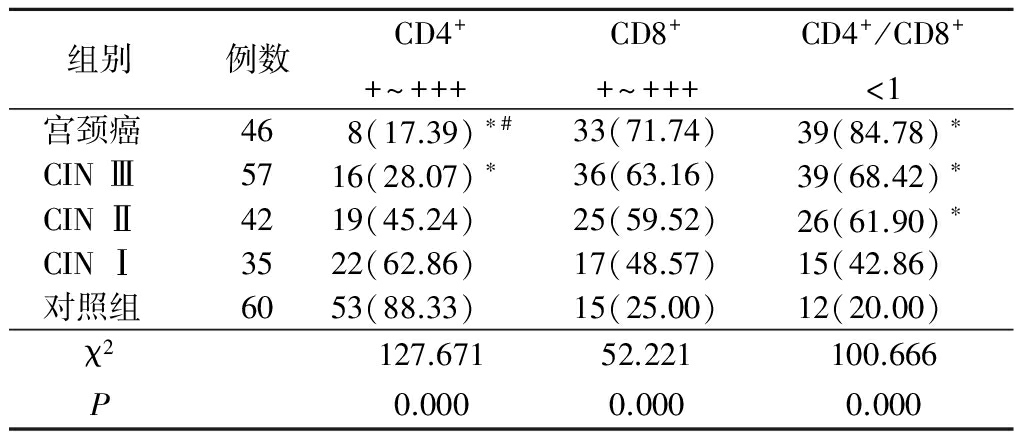

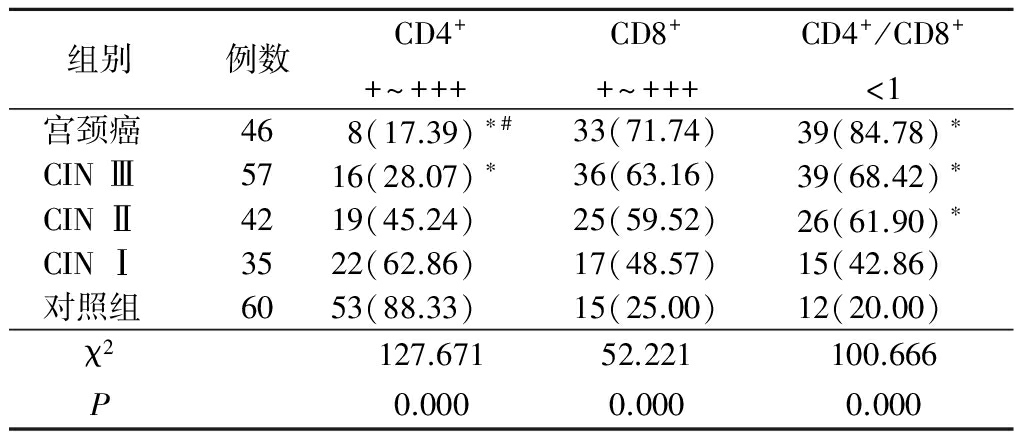

2.3宫颈组织中CD4+、CD8+T细胞表达情况 宫颈癌组CD4+T细胞表达阳性率明显低于对照组和CINⅠ组,CIN Ⅲ组低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);CD8+T细胞表达阳性率从宫颈癌、CIN Ⅲ、CINⅡ、CINⅠ到对照组呈逐渐降低的趋势,5个组之间差异有统计学意义(P<0.05),但两两比较差异无统计学意义(P>0.05);宫颈癌组、CIN Ⅲ组和CINⅡ组CD4+/CD8+<1患者比例明显高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3各组宫颈组织中CD4+、CD8+T细胞表达情况(例数,%)

组别例数CD4++~+++ CD8++~+++CD4+/CD8+<1宫颈癌468(17.39)∗#33(71.74)39(84.78)∗CINⅢ5716(28.07)∗36(63.16)39(68.42)∗CINⅡ4219(45.24)25(59.52)26(61.90)∗CINⅠ3522(62.86)17(48.57)15(42.86)对照组6053(88.33)15(25.00)12(20.00)χ2127.67152.221100.666P0.0000.0000.000

*P<0.05与对照组比较 #P<0.05与CINⅠ比较(χ2检验)

3 讨 论

有研究表明阴道微生态菌群与HPV感染密切相关,在正常阴道微环境中多并无HPV感染,而长期存在大量厌氧菌的阴道环境中出现HPV感染的概率明显增大,阴道菌群的动态平衡受损后可导致HPV大量增殖,并可能导致患者宫颈出现细胞学变化[7]。宫颈癌流行病学研究发现,阴道微生物环境可作为其临床指标之一[8]。现阶段大量研究显示,持续性高危型HPV感染是宫颈出现恶性病变的主要危险性因素之一,其中HPV合并病原体感染在宫颈癌的发生及发展过程中扮演着重要的角色[9],宫颈癌及CIN病变与阴道内病原体感染存在一定程度的相关性[10]。

阴道是一个动态变化、独特的微生态体系,一般情况下阴道中存在多种微生物菌群,其与宿主环境形成相互制约、相互协调的动态平衡,当平衡被打破后会导致HPV感染率增加,并可能导致癌变。本研究结果显示,宫颈癌组细菌性阴道炎、解脲支原体和衣原体的感染率均较对照组明显升高。分析认为阴道中的细菌、解脲支原体和衣原体对HPV感染有协同作用,虽然各组均有多重感染, 但是宫颈癌组HPV单一感染者最多,可能其他病原体相互作用协同加速宫颈恶性转化,提示在临床工作中应当对宫颈癌患者同时检查细菌、支原体、衣原体的感染情况,采取切实有效的手段控制预防细菌、衣原体和支原体的感染,可能起到降低HPV感染及宫颈病变的概率。现阶段针对衣原体感染的致病因素仍存在一定争议,其即可能为影响宫颈恶性病变的独立因素,也可能为HPV感染的辅助因子,其具体的关系及作用机制仍有待于进一步研究完善[11]。

正常生理状态下,人体免疫系统可起到有效的免疫监视功能,但当患者免疫功能下降后,极易引起肿瘤等诸多疾病的发生及发展[12]。当病原体攻击阴道黏膜时,免疫系统在预防阴道感染中起到十分重要的作用,除全身性免疫反应外,宫颈黏膜与阴道组成一道天然的屏障,参与免疫防御反应。一般情况下,T淋巴细胞在免疫反应中起到十分重要的作用,CD4+是辅助性T细胞表面重要的表面标志,CD4+T细胞可分为2种亚群,分别为Th1和Th2。Th1细胞主要分泌白细胞介素2(interleukin-2, IL-2)、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)和干扰素。IL-2可促进淋巴细胞生长、增殖、分化,对机体的免疫应答和抗病毒感染等有重要作用。TNF有三类:TNF-α是病毒诱导白细胞产生的干扰素,TNF-β是病毒诱导纤维母细胞产生的干扰素,TNF-γ是病毒诱导淋巴样细胞产生的干扰素。TNF是一种能够直接杀伤肿瘤细胞而对正常细胞无明显毒性的细胞因子,是迄今为止所发现的直接杀伤肿瘤作用最强的生物活性因子之一,TNF-α、TNF-β有重要的抗肿瘤免疫作用。Th2主要分泌IL-6、IL-4及IL-10:IL-6能使B细胞前体成为产生抗体的细胞,能促进原始骨髓源细胞的生长和分化,增强自然杀伤细胞的裂解功能;IL-4可使B细胞增殖,使抗体产生的更多;IL-10调节细胞的生长与分化,参与炎性反应和免疫反应,在体液免疫中扮演重要作用并可抑制Th1细胞活性[13]。CD8+T细胞可分为细胞毒型T细胞和抑制B细胞抗体合成的抑制型T细胞,其中细胞毒型T细胞可对阴道上皮细胞进行破坏,CD4+/CD8+比值常处于动态平衡,是反映细胞免疫状态的主要临床指标之一[14-15]。当平衡打破后,可能诱发阴道内免疫系统紊乱,导致宫颈病变的发生与发展。本研究结果显示,从CINⅠ、CINⅡ、CIN Ⅲ到宫颈癌组患者CD4+的比例逐渐减少,而代表抑制性T细胞亚群的CD8+的比例逐渐增加。说明患者的免疫功能是降低的,因此才会使细菌、支原体、衣原体、病毒的感染率升高。出现免疫紊乱后,阴道内局部免疫微环境也伴随出现一定程度改变,无法监视并杀伤肿瘤细胞,导致病情恶化。分析认为免疫功能的降低是阴道菌群紊乱等其他诸多因素的共同作用,诱发持续性的HPV感染,导致患者宫颈病变程度加重。有研究指出,相较于宫颈癌患者,CIN Ⅱ及CIN Ⅲ患者并发多重感染比例明显升高[16]。张佳立等[17]研究显示,随着宫颈病变程度加重,多重感染比例也随着逐渐减少,且在宫颈癌中表现更为明显。Herrerp等[18]研究结果表明,多重感染并非癌前病变的风险因素,也不会增加患宫颈癌的概率。本研究结果显示,宫颈癌组患者单一感染率明显高于其他组。与上述学者研究结果相似。

综上所述,HPV感染患者阴道菌群与宫颈局部免疫功能有关,在临床中应予以重视并进行及时有效的干预。但本研究并未对影响机制进一步探讨,还有待于更深入的分析。

[参考文献]

[1] 李岩.高危型人乳头瘤病毒感染者宫颈病变程度与阴道内环境的关系[J].南昌大学学报:医学版,2015,55(2):47-50.

[2] 汪群水,周学琴,李丽民.细菌性阴道炎和HPV感染与宫颈癌的关系分析[J].浙江临床医学,2015,17(12):2189-2190.

[3] 唐金芝,高琨,李力.宫颈微环境改变与HPV感染对宫颈癌的影响[J].广西医科大学学报,2013,30(6):971-973.

[4] Dols JA,Reid G,Kort R, et al. PCR-based identification of eight lactobacillus species and 18 hr-HPV genotypes in fixed cervical samples of south African women at risk of HIV and BV[J]. Diagn Cytopathol,2012,40(6):472-477.

[5] 王丽双,毛原夫,杨晶,等. CINⅠ、CINⅡ及CIN Ⅲ发病高危因素的多因素Logistic回归分析[J].河北医科大学学报,2012,33(11):1315-1317.

[6] Brinkman JA,Hughes,SH,Stone P,et al. Therapeutic vaccination for HPV induced cervical cancers[J]. Dis Markers,2007,23(4):337-352.

[7] 马静,袁世发,关丽云,等.高危型人乳头瘤病毒检测对非典型鳞状细胞分流的临床意义[J].河北医科大学学报,2014,35(12):1382-1385.

[8] 徐小仙,楼寒梅.Toll样受体信号通路在宫颈高危HPV感染致癌过程中的相关功能[J].国际肿瘤学杂志,2014,41(11):840-843.

[9] 王圆圆,张洪文.解脲支原体脂质相关膜蛋白与Toll样受体的相关性研究[J].国际妇产科学杂志,2014,41(6):639-642,649.

[10] 丁杨,程浩.人乳头瘤病毒感染对树突细胞的影响机制[J].国际流行病学传染病学杂志,2013,40(5):349-352.

[11] 苏智峰,徐新伟.p16、p21和Ki-67在CINⅡ~Ⅲ年轻患者宫颈组织中的表达[J].河北医科大学学报,2013,34(3):339-341.

[12] 肖鹏,曹雪涛,王青青.恶性肿瘤免疫治疗的现状及展望[J].实用肿瘤杂志,2016,31(1):5-9.

[13] Hui AB,Lin A,Xu W,et al. Potentially prognostic miRNAs in HPV-associated oropharyngeal carcinoma[J]. Clin Cancer Res,2013,19(8):2154-2162.

[14] 李彦,张守民,李振鲁.尖锐湿疣患者人乳头状瘤病毒感染细胞免疫功能的相关性研究[J].中华医院感染学杂志,2014,24(12):2874-2876.

[15] Peng S,Lyford-Pike S,Akpeng B. et al. Low-dose cyclophosphamide administered as daily or single dose enhances the antitumor effects of a therapeutic HPV vaccine[J]. Cancer Immunol Immunother Other,2013,62(1):171-182.

[16] 王晓玫,胡锦涛,单军,等.HPV多重感染在宫颈病变中的流行分布及意义[J].山东医药,2009,49(3):29-30.

[17] 张佳立,郜红艺,张江宇,等.HPV多重感染与宫颈癌及癌前病变发生、发展的关系研究[J].中国妇幼保健,2010,25(23):3270-3274.

[18] Herrero R,Hildesheim A,Bratti C,et al. Population-based study of human papillomavirus infection and cervical neoplasia in rural Costa Rica[J]. J Natl Cancer Inst,2000,92(6):464-474.

[收稿日期]2017-01-04;

[修回日期]2017-07-07

[作者简介]王美藏(1981-),女,河北大城人,河北省廊坊市人民医院主治医师,医学硕士,从事妇科疾病诊治研究。

[中图分类号]R373.9

[文献标志码]B

[文章编号]1007-3205(2018)01-0104-04

(本文编辑:许卓文)