高分辨率CT(high-resolution CT,HRCT)是指采用高空间分辨率算法(骨算法)重建成像的一种CT成像技术[1],应具备如下几个成像条件:①必须是骨算法成像;②扫描层厚<2 mm;③选择合理的窗口技术,窗宽>1 000 Hu,窗位水平要以显示的脏器而进行设定;④最好采用靶扫描技术,以便使感兴趣区的图像更加清晰。嗅神经母细胞瘤起源于嗅神经上皮,是少见的神经源性肿瘤[2]。肿瘤多数发生于鼻腔顶部,具有低度恶性的特征,占鼻腔恶性肿瘤1%~5%。可发生于任何年龄,有2个高峰期(11~20岁、50~60岁),无明显性别差异。本研究回顾性分析经手术病理证实的7例嗅神经母细胞瘤患者的HRCT资料,并结合相关文献评价HRCT的诊断价值。

1 资 料 与 方 法

1.1一般资料 选择2016年6月—2017年12月在河北省张家口市第四医院确诊的嗅神经母细胞瘤患者7例。其中男性5例,女性2例;年龄29~65岁,平均(50.3±3.1)岁;病史1~8个月,平均6个月。7例术前CT检查,按Kadish分期标准B期2例,C期5例。7例患者均表现为嗅觉降低,嗅觉完全丧失2例,鼻堵6例,复视3例,鼻出血2例,头痛1例,眉弓肿物1例。

1.2扫描方法 7例患者均应用飞利浦公司Ingenuity core128 CT扫描机。所有患者先行鼻窦横断面扫描,以听眶下线为基线,扫描范围包括额窦至硬腭。层厚1 mm,层间距0.5 mm,显示野14 cm,电压120 kV,电流251 mAs,iDose4迭代重建,原始图像常规重建骨算法和软组织算法,后经飞利浦星云后处理工作站行全鼻窦横断面、冠状面及矢状面重组。骨算法重建:窗宽2 000 Hu,窗位200 Hu,矩阵1 024×1 024。软组织算法重建:窗宽350 Hu,窗位40 Hu,矩阵512×512。7例全部为平扫,未作增强扫描。

1.3统计学方法 应用SPSS 22.0统计学软件分析数据,计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1HRCT表现

2.1.1肿瘤部位、边缘及形态 术前检查,病灶位于左侧鼻腔及筛窦4例,右侧额筛窦2例,双侧鼻腔及筛窦1例。所有病灶边缘模糊,形态不规则。

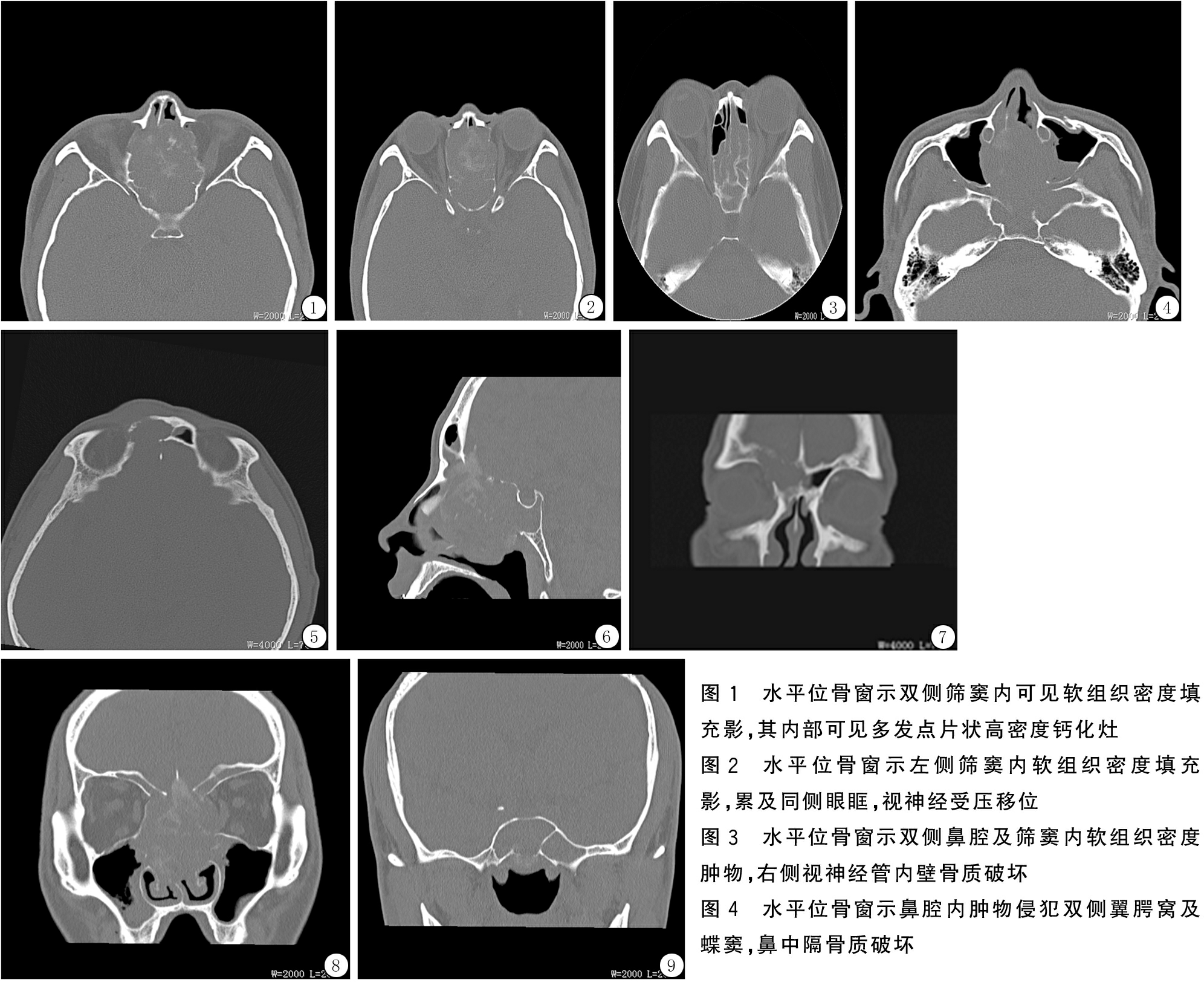

2.1.2肿瘤密度 7例均表现为软组织密度影。其中4例密度欠均匀,可见点片状高密度钙化灶(图1)及低密度囊变区;3例密度均匀。

2.1.3邻近结构侵犯 病灶侵犯鼻腔7例,筛窦7例,额窦2例,眼眶3例(图2),视神经管2例(图3),颅内2例,翼腭窝、后鼻孔各2例(图4),额部皮下软组织1例(图5)。

2.1.4骨质改变 患者均可见骨质破坏,筛板(前颅底)破坏7例(图6),单侧眼眶内壁破坏3例(图7,8),双侧眼眶内壁破坏2例,额窦四壁及额窦中隔破坏1例(图7),鼻中隔、鸡冠破坏2例(图8),蝶窦下壁破坏1例(图9)。

2.2分期 按Kadish分期标准B期2例,C期5例。

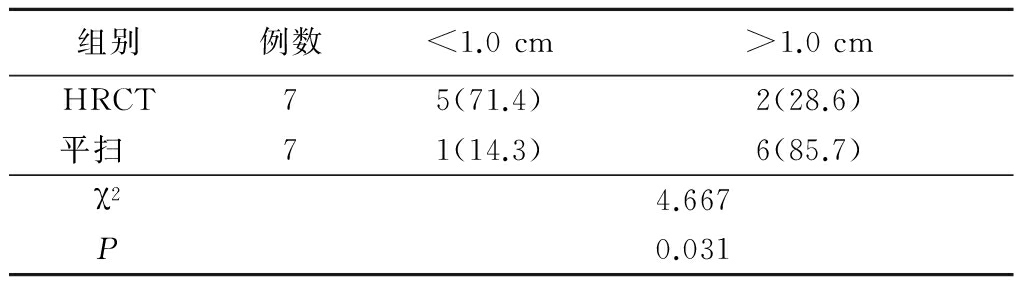

2.32种扫描方式显示肿瘤大小与肿瘤实际大小的差异 本研究7例患者中,经临床病理证明有2例肿瘤侵犯鼻腔及鼻窦,5例肿瘤侵犯鼻腔和鼻窦以外的邻近结构,无论平扫还是HRCT扫描均完全准确地显示肿瘤的侵犯结构;HRCT扫描显示肿瘤大小与实际大小相差<1.0 cm者多于CT平扫,差异有统计学意义(P<0.05),提示HRCT扫描比平扫对嗅神经母细胞瘤的诊断更具价值。见表1。

表1 2种扫描方式显示肿瘤大小与肿瘤实际大小的差异(例数,%)

2.4定性诊断 7例患者中HRCT诊断嗅神经母细胞瘤5例,筛窦癌2例。

图5 水平位骨窗示额窦前壁及后壁骨质均破坏,额部皮下软组织肿胀

图6 矢状位骨窗示鼻腔顶部软组织密度肿物,筛顶(前颅底)骨质虫蚀样破坏

图7 冠状位骨窗示右侧额窦内可见软组织密度肿物影,额窦上壁、额窦中隔及眼眶内上壁骨质破坏

图8 冠状位骨窗示双侧鼻腔、筛窦软组织肿物,鼻中隔及鸡冠骨质破坏,侵犯左侧眼眶内壁

图9 冠状位骨窗示肿物侵犯蝶窦,蝶窦下壁骨质破坏

3 讨 论

鼻腔鼻窦肿瘤属于上呼吸道空腔脏器肿瘤,恶性肿瘤在临床上并不少见,占全身恶性肿瘤的1%左右[3],占所有头颈部恶性肿瘤的3%~5%。大约50%鼻腔鼻窦恶性肿瘤确诊时已到晚期,预后较差,对患者的生命和生存质量造成严重威胁[4-5]。目前一些相关性研究认为鼻腔鼻窦淋巴瘤、腺样囊性癌的影像学表现具有一定特异性,但对嗅神经母细胞瘤的影像特征性表现报道较少。本研究通过HRCT多平面重组图像探讨嗅神经母细胞瘤的发病部位、形态、密度及骨质破坏情况等,旨在提高诊断的准确度,以便尽早发现恶性特征,达到早诊断早治疗的目的。

3.1HRCT对鼻腔鼻窦肿瘤诊断的价值 鼻腔鼻窦病变的临床诊断中,CT是主要检查方法之一。尤其是HRCT检查可以很好地显示鼻窦和鼻腔肿块范围、周围软组织改变以及骨质吸收和破坏情况。目前,临床普遍认为CT具有安全性高、无创伤性的优点,可详细观察肿瘤侵犯范围及对邻近组织器官的侵犯,不仅用于肿瘤的定性,更有利于临床合适选择术式。冠状面CT图像可直观、清晰显示大部分解剖学结构及细节,基本可满足诊断需要,轴位图像可作为冠状面图像的重要补充;多平面重组可对原始数据进行充分利用,用最少检查次数及最低辐射剂量即可完成检查,简便易行且准确度较高;HRCT可以明确肿块邻近骨质改变属于吸收、变形还是破坏,为鉴别诊断关键所在[6]。

3.2嗅神经母细胞瘤的临床特点 嗅神经母细胞瘤起源于筛板嗅区黏膜的嗅神经细胞,属于外胚层神经上皮源性肿瘤,好发于鼻腔顶部。嗅神经母细胞瘤早期症状不明显,晚期可出现鼻塞、鼻出血、嗅觉降低等症状。症状与病变累及的部位有关,眼眶受累可出现眼眶区疼痛、突眼、复视;额窦受累可出现额前区疼痛;累及颅内可出现头痛、呕吐等颅高压症状;累及视神经或视神经管可出现视力障碍;淋巴结转移可触及肿块。因早期无明显症状,所以就诊时多数属于中晚期。本研究中无Kadish A期患者即可说明这一点。

3.3嗅神经母细胞瘤的病理特点 光镜下表现为高密度的小圆形细胞,大小一致,少数纤维状胞浆,核深染,瘤细胞排列成小叶状、片状、条索状,绝大多数患者存在多少不一、典型及不典型的菊形团结构。

3.4嗅神经母细胞瘤的HRCT主要表现 肿瘤早期多表现为密度均匀的软组织肿块,中晚期肿瘤增大时可表现为鼻腔及筛窦大块状软组织肿块填充影,密度不均匀,其内可见点片状坏死、钙化及骨化,并破坏和侵犯周围结构。鼻部肿瘤有钙化者首先应考虑内翻性乳头状瘤和嗅神经母细胞瘤。本研究有2例出现钙化,但有时钙化与骨破坏碎骨片难以区别。少数患者累及范围广泛可侵犯邻近多处结构如海绵窦、颞下窝、泪囊、鼻泪管、面颊部软组织等,累及前颅底肿瘤表现为哑铃状软组织肿块。除早期病灶骨质结构表现不明显外,其余均有骨质破坏。

3.5嗅神经母细胞瘤的鉴别诊断 鼻腔嗅神经母细胞瘤术前明确诊断有一定难度,通常需要与鼻息肉、内翻性乳头状瘤、鼻咽纤维血管瘤、上皮来源恶性肿瘤(如鳞癌、腺样囊性癌)、鼻咽癌、鼻腔淋巴瘤、鼻腔恶性黑色素瘤、鼻腔横纹肌肉瘤、血管瘤、神经鞘瘤等鉴别。嗅神经母细胞瘤:中心位于鼻腔顶部前2/3,常伴有筛板骨质破坏,可侵犯筛窦、眼眶、前颅窝等,侵犯可见鼻腔与前颅窝肿块呈“哑铃状”改变,坏死少见,中度或明显强化。鼻息肉:常位于鼻道内,无骨质破坏,双侧多见,强化不明显。内翻性乳头状瘤:好发于鼻腔侧壁-上颌窦开口处,常侵入上颌窦、筛窦,呈膨胀性生长,窦壁压迫性吸收破坏,呈典型的“脑回样强化”,当发生不典型增生或恶变后,骨质有明显破坏,增强后强化程度增加。鼻咽纤维血管瘤:好发于蝶腭孔,可通过自然孔道扩展,对周围骨质的改变主要以膨胀性骨质吸收破坏为主,范围大,密度均匀,多见于青少年男性,鼻出血为主要症状。因血供丰富,明显强化,CT值可超过120 Hu,结合以上特征,诊断准确率可达94%[7]。上皮来源恶性肿瘤:多见于老年患者,病变范围广,形态不规整,骨质破坏明显,破坏的骨质边缘毛糙,常先侵犯眼眶,再侵犯鼻腔顶部,“丝瓜瓤样”强化具有一定特征;腺样囊性癌好发于鼻腔,其次为上颌窦;主体部分呈不规则软组织肿块,其内密度不均匀,可见多发囊状低密度影,增强扫描呈“筛样”改变[8];肿瘤侵及范围广,腺样囊性癌有沿神经孔道蔓延的特点,易复发及远处转移,预后较差[9-10]。鼻咽癌:鼻咽一侧肿块,常累及颅底,位置偏后,常有斜坡骨质破坏,且可见鼻咽顶后壁黏膜线中断;临床上常继发分泌性中耳炎,无嗅觉低下或丧失。鼻腔淋巴瘤:多位于鼻腔前部、鼻前庭区,单侧多见,密度均匀,常累及鼻背部、面颊部软组织以及鼻咽部、眼眶等邻近组织结构[11-12],临床症状表现为鼻塞伴鼻面部软组织肿胀;发生于鼻腔内者以NK-T细胞淋巴瘤多见,无明显溶骨性骨质破坏,轻度均匀强化;发生于鼻窦者较少见,以弥漫大B细胞淋巴瘤多见,骨质破坏明显,多数表现为不成形肿块[13],诊断难度大,往往需要病理确诊。鼻腔恶性黑色素瘤:好发于65岁左右的老年人,以鼻中隔前下部最常见,临床主要症状为鼻出血。肿瘤早期骨质破坏不明显,故发现多为晚期[14],晚期骨质破坏明显;CT表现无特征性,MRI可显示特征的短T1短T2信号。鼻腔横纹肌肉瘤:好发于儿童及青少年,病变进展快,呈侵袭性生长,肿块密度不均匀,大部分可见明显溶骨性破坏,中度至明显不均匀强化。血管瘤:可伴有钙化,邻近骨质吸收、变薄,增强后动脉期从边缘开始呈结节样强化,静脉期强化范围逐渐扩大向病灶中心填充。神经鞘瘤:多沿神经生长,病变大时可累及翼腭窝,密度多数欠均匀,增强后可见无强化的囊变坏死区[15]。血管平滑肌脂肪瘤:少见,大多数为个案报道[16],多位于鼻腔后部,有延迟强化的特点。

3.6治疗及预后 临床上嗅神经母细胞瘤治疗方案的选择,主要根据嗅神经母细胞瘤所处的时期。A期和B期以手术为主,术后行或不行放射治疗,C期在术前行放射治疗,并在肿瘤切除术后行或不行放射治疗。通过有效、合理的治疗,嗅神经母细胞瘤患者5年生存率可达50%。近年来本病的治疗方法由单纯手术切除改为综合治疗,疗效有所提高。

综上所述,HRCT经济、成像快,能明确显示鼻腔嗅神经母细胞瘤的部位、大小、形态、密度及邻近结构的侵犯,尤其在显示骨质破坏方面具有明显优势[17],是嗅神经母细胞瘤必不可少的检查方法,对临床手术治疗方案的选择、预后评估提供了有价值的诊断依据[18]。

[参考文献]

[1] Nishino M,Itoh H,Hatabu H. A practical approach to high-resolution CT of diffuse lung disease[J]. Eur J Radiol,2014,83(1):6-19.

[2] König M,Osnes T,Jebsen P,et al. Olfactory neuroblastoma:a single-center experience[J]. Neurosurg Rev,2018,41(1):323-331.

[3] Bossi P,Farina D,Gatta G,et al. Paranasal sinus cancer[J]. Crit Rev Oncol Hematol,2016,98:45-61.

[4] 李文东,刘文军.鼻腔鼻窦肿瘤的临床特征与病理组织分类及其影响因素分析[J].中国实用医药,2015,10(5):60-62.

[5] Connor SE. The skull base in the evaluation of sinonasal disease:role of computed tomograaphy and MR imaging[J]. Neuroimaging Clin N Am,2015,25(4):619-651.

[6] 杨晓燕,董帜,周丽莎,等.鼻窦低度恶性肌纤维母细胞肉瘤的影像表现[J].中国CT与MRI杂志,2015,2(1):42-45.

[7] 张楠,杨晓峰.三种影像学检查对鼻咽纤维血管瘤的诊断[J]. 临床医药文献杂志,2015,2(13):2666,2670.

[8] 陈瑞楠,郑汉朋,许崇永,等.鼻腔鼻窦腺样囊性癌CT和MRI诊断[J].医学影像学杂志,2016,26(2):214-217.

[9] 王新艳,郝晖,吴建兴,等.鼻腔鼻窦腺样囊性癌扩散加权成像特征及其诊断肿瘤浸润神经价值[J].中国医学影像技术,2014,30(7):974-977.

[10] 史建洁,王阳阳.Survivin在涎腺腺样囊性癌中表达的研究[J].河北医科大学学报,2011,32(11):1338-1341.

[11] 朱丽平,方平,刘业海,等.鼻腔鼻窦恶性淋巴瘤临床诊断分析[J].临床耳鼻喉头颈外科杂志,2015,29(3):255-257.

[12] 何占旭,曹志伟,丁长伟.32例鼻腔鼻窦淋巴瘤CT及MRI临床分析[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2016,30(7):516-519,522.

[13] Hsu YP,Chang PH,Lee TJ,et al. Extranodal natural kil-ler/T-cell lymphoma nasal type:detection by computed tomo-graphy features[J]. Laryngoscope,2014,124(12):2670-2675.

[14] Gilain L,Houette A,Montalban A. Mucosal melannoma of the nasal cavity and paranasal sinuses[J]. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis,2014,131(6):365-369.

[15] Szewczyk-Bieda MJ,White RD,Budak MJ,et al. A whiff of trouble:tumours of the nasal cavity and their mimics[J]. Clin Radiol,2014,69(5):519-528.

[16] 董成文,罗小琴,徐官珍.鼻腔血管平滑肌瘤1例[J].医学影像学杂志,2014,24(11):1992.

[17] Sivalingam J,Sarawaci R,Raghuwanshi S,et al. Sinonasal ncoplasia-clinicopathological profilc and importance of computed tomography[J]. J Clin Diagn Res,2015,9(6):TC01-4.

[18] Lell M,Manlsopoulos K,Uder M. Imaging of head and neck legion[J]. Radiolog,2016,56(2):181-201.