胫骨平台骨折是常见的骨折类型,占成人骨折的1.66%[1]。胫骨平台骨折是关节内骨折,常伴有胫骨平台关节面的塌陷。随着手术技术及内固定器械的不断进步,对移位的胫骨平台骨折进行手术治疗已经成为共识。复位塌陷的关节后会造成骨缺损,需要对骨缺损的部位植骨。目前我们应用双反牵引结合隧道关节外顶压复位胫骨平台骨折,自体髂骨移植填充并支撑关节面,微创置入钢板固定胫骨平台骨折取得了很好的疗效[2-5]。但是自体骨取骨处增加创伤,少量患者出现取髂骨处脂肪液化,伤口延迟愈合;且不同的患者的髂骨条形态不一,影响骨隧道填充的效果。为解决这一问题,我们研发了“张氏可吸收骨缺损填充物”,用于胫骨平台复位关节面后骨缺损的填充和关节面的支撑。

1 临 床 资 料

1.1“张氏可吸收骨缺损填充物”结构特点 “张氏可吸收骨缺损填充物”为胶原蛋白羟基磷灰石复合材料制成,可吸收,吸收后骨长入最终为自体骨组织取代。

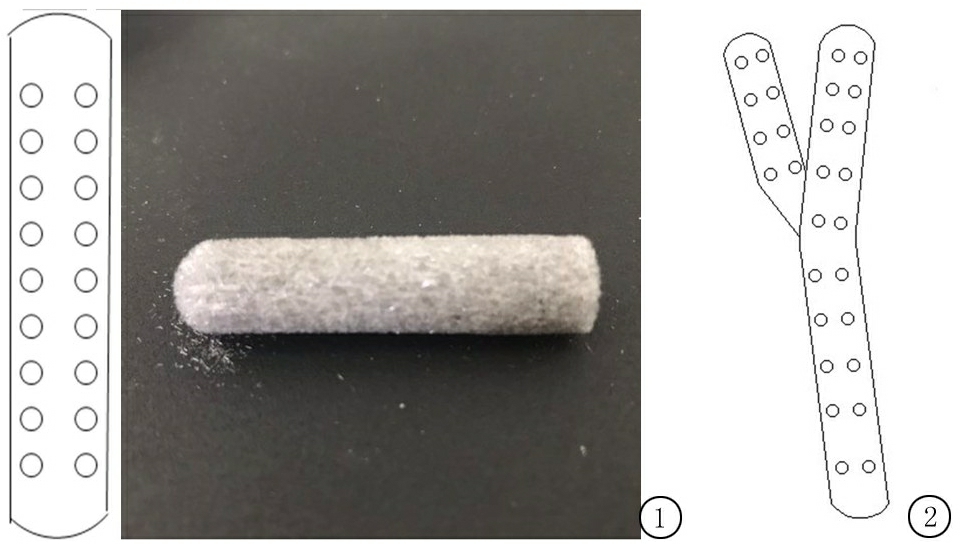

形状有一字形和Y形。一字形为管状结构,中空,其内可植骨;表面布满微孔,方便骨长入(图1);适用于胫骨平台单侧髁骨折。Y形2个分叉分别与胫骨平台2个骨隧道相对应,2个分叉可分离,方便依次植入,适用于胫骨平台双侧髁骨折(图2)。

图1 一字形“张氏可吸收骨缺损填充物”

图2 Y形“张氏可吸收骨缺损填充物”

1.2“张氏可吸收骨缺损填充物”的应用 以胫骨平台骨折为例,应用“张氏双反复位器”顺势复位胫骨平台骨折的力线,胫骨结节下3 cm处穿入导针1枚,导针顶端至平台塌陷骨折块下约1 cm,沿导针方向空心钻钻孔,形成骨隧道,胫骨钻孔的骨块剪碎保留待植骨。在X线透视下,利用顶棒顶起胫骨平台塌陷的骨块,取出顶棒,先用小碎骨填充小的不规则的骨缺损,测量骨隧道长度,应用“张氏可吸收骨缺损填充物”填充较大的骨缺损并支撑复位的关节面。接骨板微创置入固定骨折。

2 讨 论

胫骨平台骨折常伴有关节面的塌陷,特别是CT影像技术的应用加深了临床医师对胫骨平台骨折的理解,能够更准确地评估胫骨平台骨折的类型。X线无明显关节塌陷的胫骨平台骨折CT常会发现有关节面塌陷[6]。应用“张氏可吸收骨缺损填充物”进行植骨,可填充骨缺损,支撑塌陷的关节,起到与自体骨相似的作用。

胫骨平台骨折植入“张氏可吸收骨缺损填充物”其主要优势为:①避免取用自体骨,减少患者创伤和痛苦,减少手术和麻醉时间,降低感染率;②具有一定硬度,可支撑起塌陷的关节;③材料呈管状,方便植入体内;④材料中空,中间可植骨,减少骨不愈合风险;⑤材料多孔,组织相容性更好,利于骨组织的长入,达到骨融合的效果[7];⑥结构简单易用,减少胫骨平台骨折治疗的学习曲线;⑦一字形和Y形设计,对单侧和双侧髁的胫骨平台骨折均适用;⑧材料可吸收,无远期并发症。

除了应用在胫骨平台骨折,“张氏可吸收骨缺损填充物”还可对其他部位的骨缺损进行填充,如Pilon骨折微创复位后形成的骨隧道和股骨头坏死髓芯减压刮除死骨后形成的骨隧道等。

[参考文献]

[1] 张英泽.临床创伤骨折流行病学[M].北京:人民卫生出版社,2014:290.

[2] 邵佳申,郑占乐,张英泽,等.双反牵引微创治疗后外侧胫骨平台骨折的疗效分析[J/CD].中华老年骨科与康复电子杂志,2017,3(5):302-305.

[3] 常恒瑞,于沂阳,张英泽,等.顺势牵引微创治疗胫骨平台骨折[J/CD].中华关节外科杂志:电子版,2017,11(1):23-27.

[4] 郑占乐,张飞,何泽阳,等.双向牵引闭合复位微创治疗胫骨平台骨折的初步临床应用[J].河北医科大学学报,2015,36(4):491-492.

[5] 于沂阳,常恒瑞,郑占乐,等.Schatzker Ⅳ型胫骨平台骨折的微创复位研究[J].河北医科大学学报,2016,37(10):1226-1227,封三.

[6] 常恒瑞,郑占乐,张英泽,等.Schatzker分型的研究与探讨[J].河北医科大学学报,2016,37(6):724-725.

[7] 冯庆玲,崔福斋,张伟.纳米羟基磷灰石/胶原骨修复材料[J].中国医学科学院学报,2002,24(2):124-128.