抑郁症是一种严重危及人类身心健康的情感性精神障碍,主要表现为快感缺乏、兴趣丧失,伴有焦虑、认知、睡眠障碍等其他不同程度的心理和(或)躯体症状,常与肿瘤、糖尿病等疾病共患[1]。世界卫生组织预测到2020年,抑郁症将成为全球疾病致残、死亡的第二大类疾病。处于青春期的在校大学生群体非常敏感,对于外部压力和变化的心理承受能力相对较弱,这些因素往往诱发大学生焦虑和抑郁[2-4]。此外,幼年父母的教养方式,在校期间发生的各类生活事件以及所在专业的就业政策的变化一定程度上也诱发大学生产生焦虑和抑郁行为[5-7]。在抑郁和焦虑等负性情绪的影响下,难以集中精力专注学习,进而影响学习成绩[8],其心理健康也受到了极大的危害[9]。长期抑郁的人群对日常活动的参与性和积极性明显下降,更有甚者会出现辍学、自残、自杀等行为[10]。医学院校大学生因其专业、学制、就业等的特殊性,其心理健康问题更值得关注,目前相关报道较少。本研究对医学院校在校大学生焦虑、抑郁进行调查,以期获得其心理健康情况,并分析可能的影响因素,旨在为建立医学院校大学生心理障碍发生风险防控策略提供参考。

1 资 料 与 方 法

1.1 调查对象 本研究随机抽取我省某医科大学的一至三年级学生,进行匿名性调查。共发放问卷900份,回收861份,回收率为95.67%,剔除附加信息未填写及题项多选、漏选的问卷后,有效问卷为804份,有效率93.38%。

1.2 研究工具(量表)、测评方法[11-14] 本研究采用焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)和抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS),2个量表由华裔教授Zung编制(1971)。2个量表均有20个条目,每个条目均列有4种选择,分别为没有或很少时间、小部分时间、相当多时间、绝大部分时间或全部时间,对应各自评分,均按1、2、3、4分的4级评分。各项目分相加为总粗分,再将总粗分乘以1.25取整数,即为标准分。以SAS标准分≥50分和SDS标准分≥53分判断为有焦虑和抑郁症状。

1.3 调查方法 由统一培训的调查员讲解调查的目的、意义,被调查者在各量表的标准指导语下完成量表,测试时间为20~30 min,问卷当场填写并统一收回。问卷回收后逐一检查,归纳整理,采用EpiData对所有数据进行双录入,以减少误差。

1.4 统计学方法 应用SPSS 21.0统计软件处理数据。计量资料比较采用t检验和析因设计的方差分析;计数资料比较采用χ2检验;影响因素确定采用多元线性回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

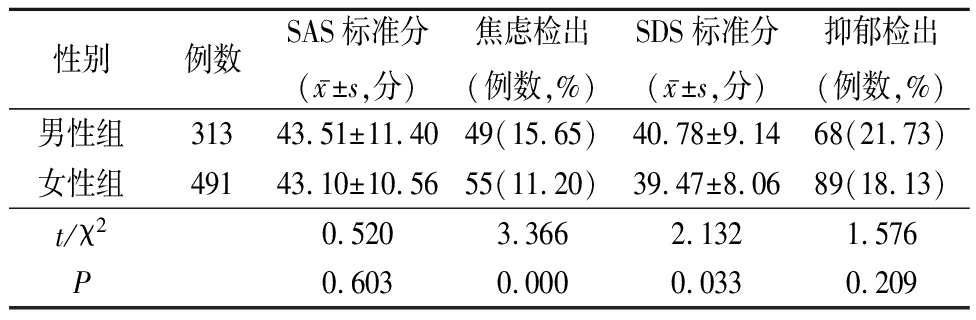

2.1 不同性别大学生焦虑、抑郁差异比较 804例医学院校大学生焦虑检出率为12.94%(104/804),抑郁检出率为19.53%(157/804)。男性组与女性组在SAS标准分和抑郁检出率差异均无统计学意义(P>0.05);男性焦虑检出率和SDS标准分均高于女性,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

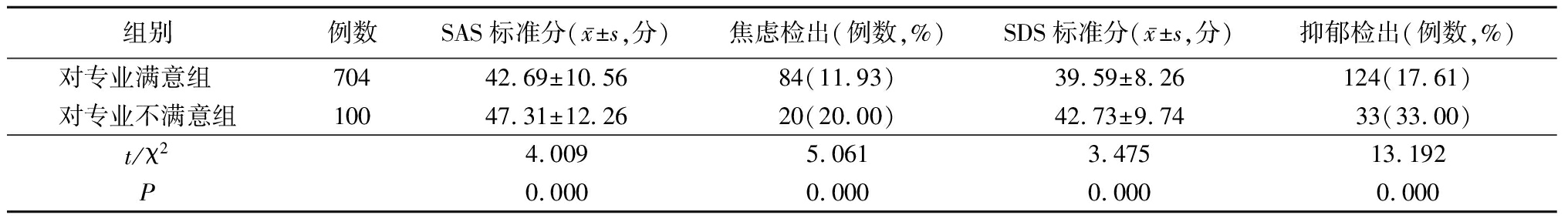

2.2 对专业是否满意大学生焦虑、抑郁差异比较 对专业满意组SAS标准分和焦虑检出率均低于对专业不满意组,差异有统计学意义(P<0.05);对专业满意组SDS标准分和抑郁检出率均低于对专业不满意组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 不同性别大学生SAS、SDS标准分差异比较

Table 1 Comparison of SAS and SDS scoresbetween different gender college students

表2 对专业是否满意大学生SAS、SDS标准分差异比较

Table 2 Comparison of professional satisfaction and standard scores of SAS and SDS of college students

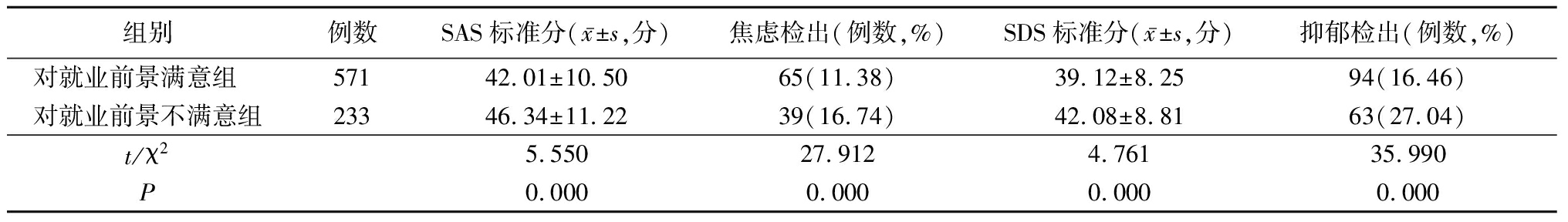

2.3 对就业前景是否满意大学生焦虑、抑郁差异比较 对就业前景满意组SAS标准分和焦虑检出率均低于对就业前景不满意组,差异有统计学意义(P<0.05);对就业前景满意组SDS标准分和抑郁检出率均低于对就业前景不满意组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 对就业前景是否满意大学生SAS、SDS标准分差异比较

Table 3 Comparison of job prospects satisfaction and SAS and SDS standard scores of college students

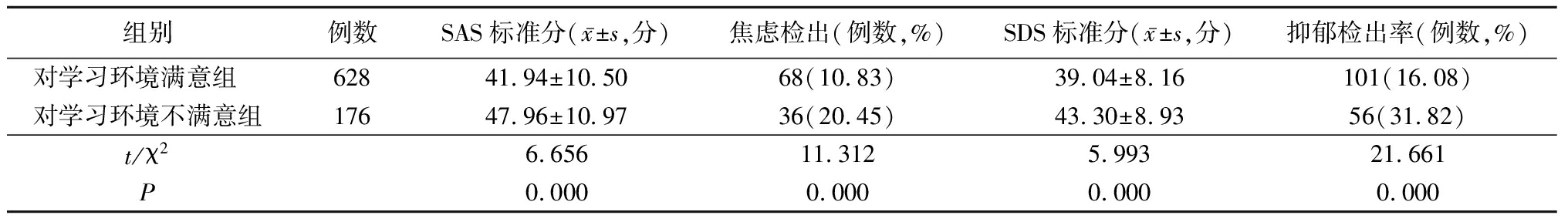

2.4 对学习环境是否满意大学生焦虑、抑郁差异比较 对学习环境满意组SAS标准分和焦虑检出率均低于对学习环境不满意组,差异有统计学意义(P<0.05);对学习环境满意组SDS标准分和抑郁检出率均低于对专业不满意组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 对学习环境是否满意大学生SAS、SDS标准分差异比较

Table 4 Comparison of learning environment satisfaction and SAS and SDS standard scores of college students

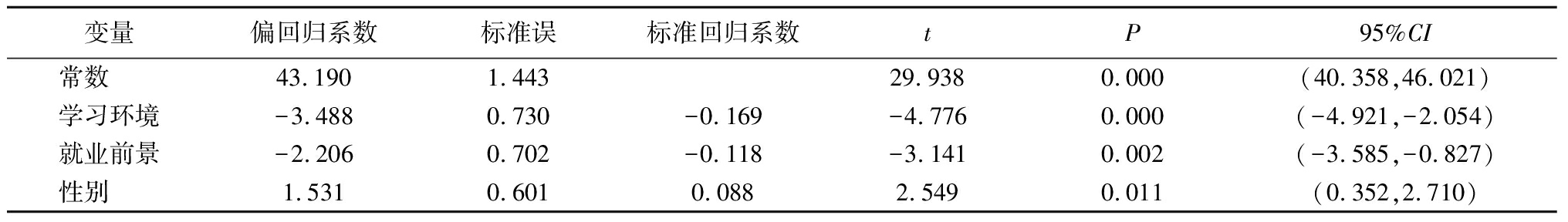

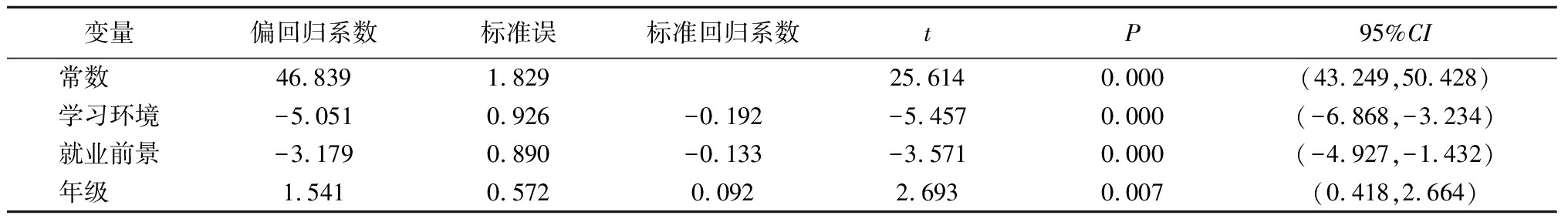

2.5 焦虑、抑郁的多元线性回归分析 以性别(女性=0,男性=1)、年级(大一=0,大二=1,大三=2)、专业(对专业满意=0,对专业不满意=1)、就业前景(对就业前景满意=0,对就业前景不满意=1)及学习环境(对学习环境满意=0,对学习环境不满意=1)为自变量,以SAS、SDS标准分为因变量,进行多元线性回归分析,结果显示学习环境、就业前景、性别对大学生焦虑情绪有影响,学习环境、就业前景、年级对大学生抑郁情绪有影响,见表5~6。

表5 焦虑多元线性回归分析

Table 5 Multiple linear regression analysis of anxiety

表6 抑郁多元线性回归分析

Table 6 Multiple linear regression analysis of depression

2.6 交互作用分析 为了考察各因素在影响焦虑、抑郁情绪过程中是否具有调节作用,排除各因素交互作用,本研究采用析因设计的方差分析分析了各因素的交互作用。结果显示各因素对焦虑的交互作用差异无统计学意义(F=3.077,P=0.080),各因素对抑郁的交互作用差异也无统计学意义(F=1.490,P=0.223)。

3 讨 论

本研究结果显示,医科大学生焦虑、抑郁情绪检出率分别为12.94%(104/804)、19.53%(157/804);女性焦虑、抑郁的平均得分和检出率均显著低于男性;焦虑多元线性回归分析的性别系数为0.088。表明男生相对于女生而言SAS标准分高。医学生对就业前景和学习环境满意度的评价越低,抑郁、焦虑的检出率则越高,反之则越低。就学习环境而言,医学生所处的学习环境会对其心理产生较大影响,良好的学习环境可以激发医学生的学习兴趣,安静的学习环境可以提高效率[15]。学生管理人员应该督促学生建立良好的学习氛围,同时提高学校硬件的配置,使学生能够更好地投入到学习中。本研究多元线性回归分析显示,就业前景满意度、学习环境满意度对大学生焦虑、抑郁情绪有影响,而专业满意度对焦虑、抑郁情绪无影响。由此可见,在焦虑、抑郁情绪的成因中,就业前景满意度、学习环境满意度所占权重大于专业满意度。高校学生管理工作者应大力倡导良好的学习氛围,积极协助开展就业指导、职业规划等辅导[16]。

本研究焦虑多元线性回归分析显示学习环境因素和就业前景因素的系数分别为-0.169和-0.118。在生活中,对客观环境满意的人往往心理状况好,遇到问题心理调节能力强,不至于产生焦虑情绪。本研究抑郁多元线性回归分析显示学习环境因素和就业前景因素的系数分别为-0.192和-0.133,年级的系数为0.092。考虑可能因为课业压力和毕业压力增加,高年级同学更易产生抑郁情绪,对高年级学生心理健康辅导应该是另外一个工作重点。交互作用分析结果表明,各因素对焦虑、抑郁的交互作用差异均无有统计学意义,各因素独立发挥作用。

高校学生管理工作者应尤其关注男性医学生和高年级学生,积极开展心理健康教育,建立“家庭-学校-社会”的良好联系,引导学生积极参与学校开展的心理健康活动,提高医学生对自身和社会发展的评价能力,促进医学生心理健康发展[17]。从学校入手,辅导员与医学生朝夕相处,不但熟悉学生的学习情况,而且熟悉学生的思想、道德、行为等情况,能及时帮助学生解决学习、生活中的困惑,是学生最佳的“心理医生”。从家庭入手,辅导员在与学生沟通的同时,应该与其监护人——父母取得联系,加强家庭、学校之间的联系,为学生找到合适的宣泄途径,改善其心理素质,减少诱发焦虑、抑郁情绪的因素。从社会入手,学校应该加强与社会的合作,举办就业招聘会、职业生涯规划等活动,并开展相关就业政策学习指导的讲座,增加学生对就业的了解和信心。后续研究应扩大样本量和样本来源,更新完善调查问卷,纳入更多潜在影响因素,以便为更好地开展医学院校在校大学生管理和心理健康辅导工作提供可靠数据支持。

[参考文献]

[1] 卢素玉,李哲,穆霖,等.腹膜透析患者产生抑郁的风险因素分析[J].河北医科大学学报,2015,36(10):1117-1119,1128.

[2] 韩亚姝,赖端,赵殿松,等.某医学院校大学生抑郁的原因分析及预防[J].沈阳医学院学报,2015,17(1):56-57,60.

[3] 王立红,齐金玲.大学生负性生活事件和抑郁情绪关系[J].齐齐哈尔医学院学报,2015,36(16):2450-2451.

[4] 王德山,沈伟,李萌萌,等.医学生心理健康状况及相关因素调查分析[J].河北医科大学学报,2012,33(3):341-344.

[5] 张文悦,杨昕静,郭天蔚,等.大学生生活事件及其对抑郁情绪的影响[J].中华行为医学与脑科学杂志,2015,24(4):374-377.

[6] 钱云柯,李同舟,吴丹,等.医学生抑郁与生活事件、应对方式的关系[J].中国健康心理学杂志,2016,24(7):1079-1081.

[7] 王昊飞,吴玉琴,李勇,等.生活事件、父母教养方式及应对方式与护理专业女大学生抑郁、焦虑症状的关系[J].实用临床医药杂志,2015,19(18):193-195.

[8] 马芳.大学生心理健康状况对学习成绩的影响[J/CD].中国卫生产业:电子版,2015,(3):174-175.

[9] 李晓梅,苑剑虹.126例高血压患者焦虑抑郁情绪的调查分析[J].河北医科大学学报,2011,32(1):17-18.

[10] 李杰,厉萍.抑郁症患者心理弹性的研究进展[J].精神医学杂志,2014,27(3):235-237.

[11] 陈丹萍,王晓茜,黄宏明,等.轻度及中重度非急性主观性耳鸣严重程度与焦虑和抑郁的相关性研究[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2015,29(22):1995-1998.

[12] 亓贝尔,李晓芳,高文斌,等.影响语后聋成年患者心理健康的相关因素分析[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2015,29(18):1598-1602.

[13] 田菊,王久菊,权文香,等.抑郁症患者的情绪对认知功能的影响[J].中华行为医学与脑科学杂志,2015,24(4):329-331.

[14] 张明园.精神科评定量表手册[M].长沙:湖南科学技术出版社,1993:35-42.

[15] 王泰宁.大学生学业心理健康及影响因素分析[J].教育教学论坛,2016,8(1):24-25.

[16] 曲相艳,张秋梅,陶圣叶.就业压力对医学生心理健康的影响调查[J].济宁医学院学报,2016,39(6):412-415.

[17] 王薇,谢雪玲,庄梅红,等.心理健康教育干预对孕期焦虑抑郁及产后抑郁的作用分析[J].国际精神病学杂志,2016,43(5):920-922.