表1 引发ADR给药途径

Table1The routine of administration induced ADR

·论 著·

韩亚珠1,卢 毅2,王 璐1,吴丽欣1,耿志辉1*

(1.河北省保定市第一中心医院临床药学研究室,河北 保定 071000;2.锦州医科大学研究生学院,辽宁 锦州 121001)

[摘要] 目的对保定市第一中心医院药物不良反应(adverse drug reactions,ADR)特点进行归纳分析,以辅助临床科室安全、合理用药。方法全面回顾上报的共479例ADR报告,按患者的年龄、转归结果情况、给药途径、涉药种类、ADR累及器官或系统及临床表现等进行描述性分析。结果479例ADR报告中,静脉滴注引发的ADR例数最多,有307例,占64.1%;以皮肤体统损害最为常见,有158例;抗菌药物引发的ADR最多,有110例,其中以喹诺酮类药物引起的ADR报告例数居首,有39例。结论应加强和重视药品不良反应的监测,保障合理用药。

[关键词]药物毒性;数据收集;分析 doi:10.3969/j.issn.1007-3205.2018.09.017

药物不良反应(adverse drug reaction,ADR)是指合格的药品在正常的用法、用量下,发生与治疗目的无关的有害反应或意外有害反应[1]。药物作用广泛,正面作用可以有效改善机体生理、生化或病理过程,以达到治疗的目的;负面作用即ADR,机体生化生理容易紊乱,对机体产生一定的损害[2]。本研究回顾分析了479例ADR报告,旨在为临床安全用药提供参考,报告如下。

收集河北省保定市第一中心医院2015年1月1日—2016年12月31日上报国家药品不良反应监测网的ADR报告479份,运用Excel进行分类、筛选,依据患者性别、年龄、转归情况结果、报告类型、给药途径、引发ADR的药物品种、ADR累及器官及临床表现等情况进行描述性分析。

2.1不同性别和年龄患者ADR情况 根据全国ADR监测网ADR级别分类,将上报不良反应分为一般的、新的一般的、严重的、新的严重的ADR 4种类型。

479例ADR患者中,男性226例,占47.2%,女性253例,占52.8%;年龄25~97岁,55岁以上老年患者255例,占53.2%。ADR患者年龄段分布:≤15岁21例,>15~25岁17例,>25~35岁41例,>35~45岁52例,>45~55岁93例,>55岁255例。

在上报的ADR报告中,一般的ADR报告270例(56.4%),新的一般的ADR 149例(31.1%),严重的ADR 29例(6.0%),新的严重的ADR 31例(6.5%)。

2.2ADR转归结果情况 479例ADR中,痊愈260例,好转212例,未好转3例,不详4例。

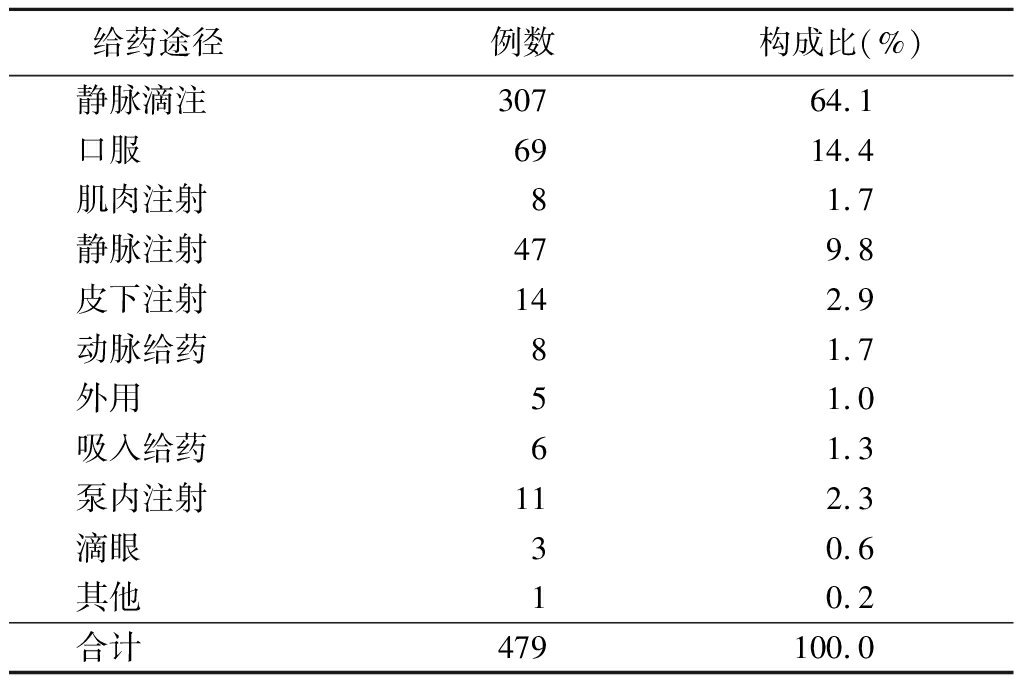

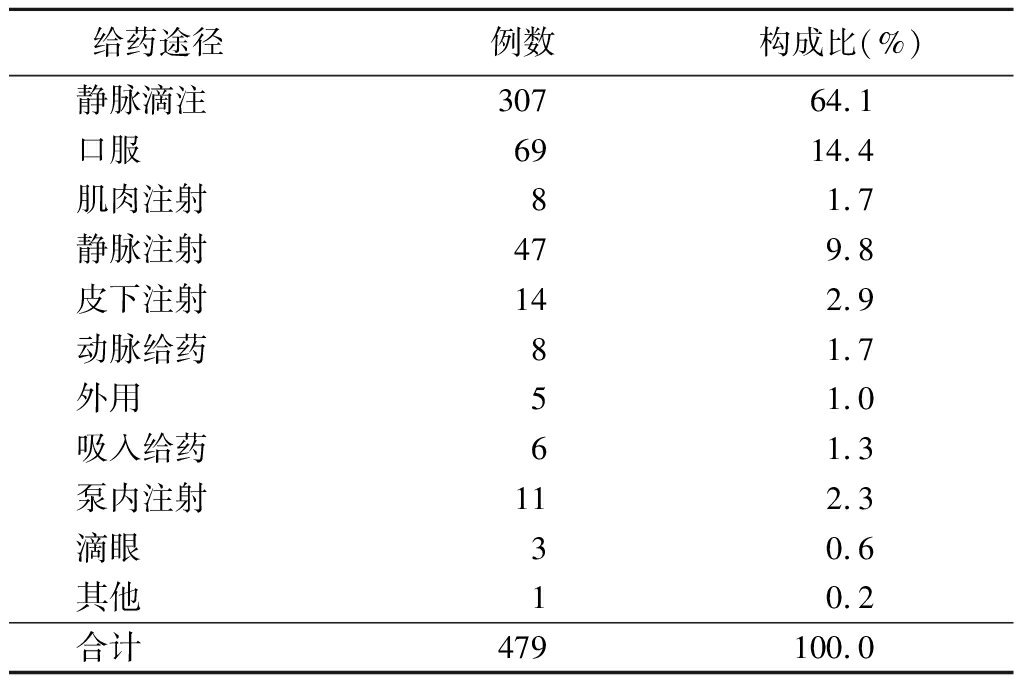

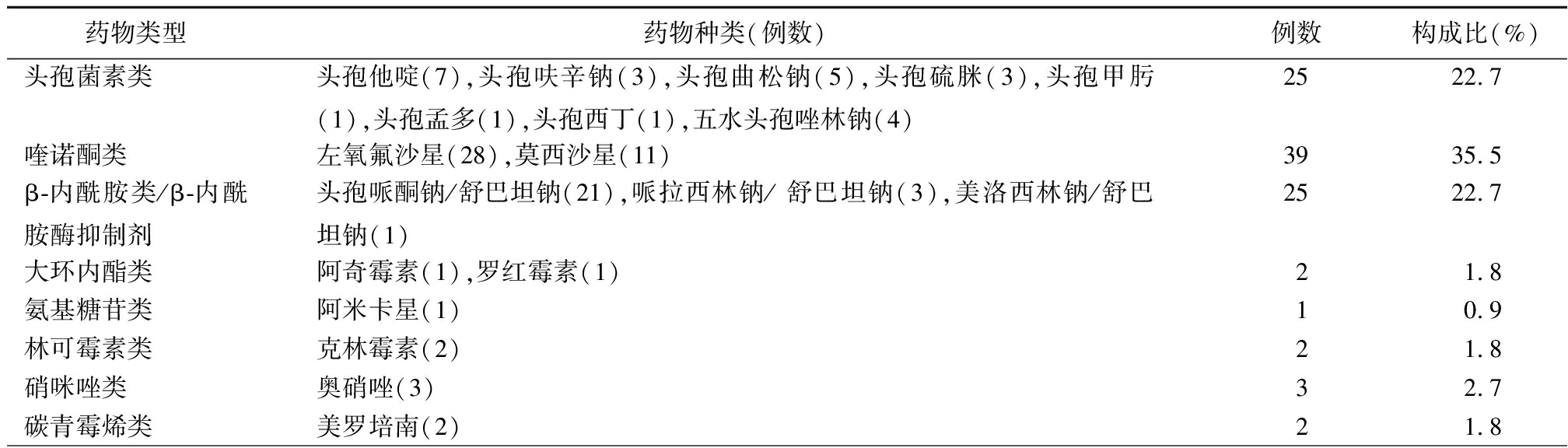

2.3给药途径对ADR的影响 由静脉滴注造成的ADR比例最高(64.1%),其次为口服给药(14.4%)。不同的给药途径所致ADR发生构成比见表1。

表1 引发ADR给药途径

Table1The routine of administration induced ADR

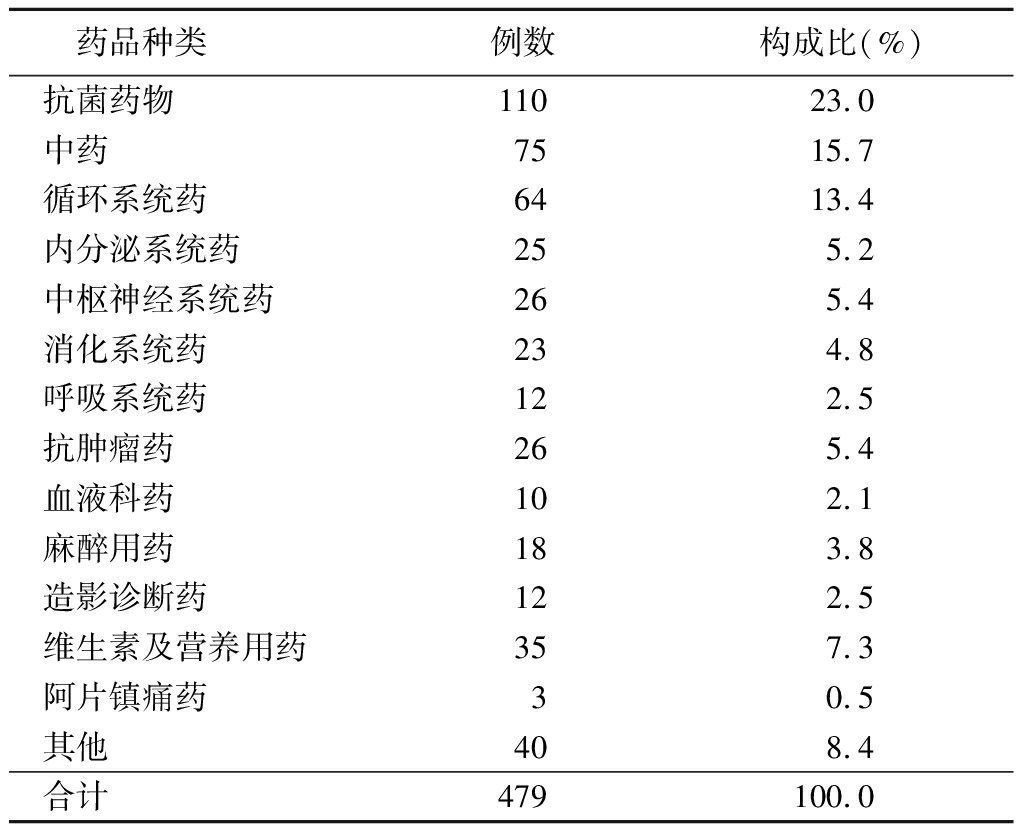

2.4ADR涉药种类及分布 479例ADR中,抗菌药物以110例居最多,中药以75例次之。引起ADR的药物种类、例数及构成比见表2。

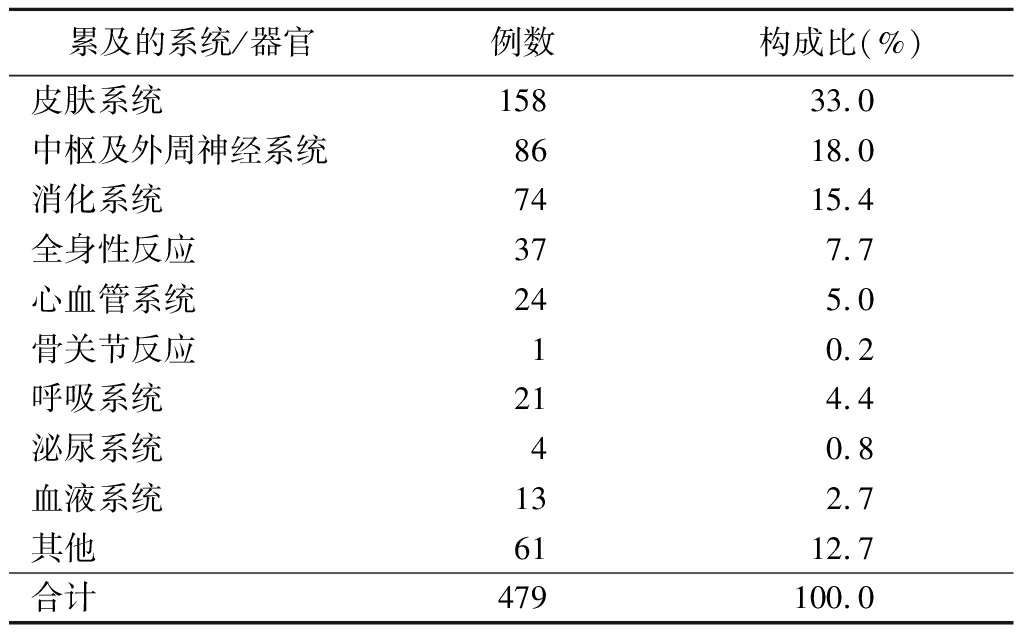

2.5ADR累及系统、器官及临床表现 ADR所累

及的系统、器官以皮肤系统病变最常见(158例),中枢及外周神经系统次之(86例),消化系统再次之(74例),三类共计318例, 占总例数的66.4%,见表3。

表2 引起ADR药物种类及分布

Table2The type and distribution of drugs induced ADR

表3 ADR累及系统/器官情况

Table3The situation of organs/systems induced by ADR

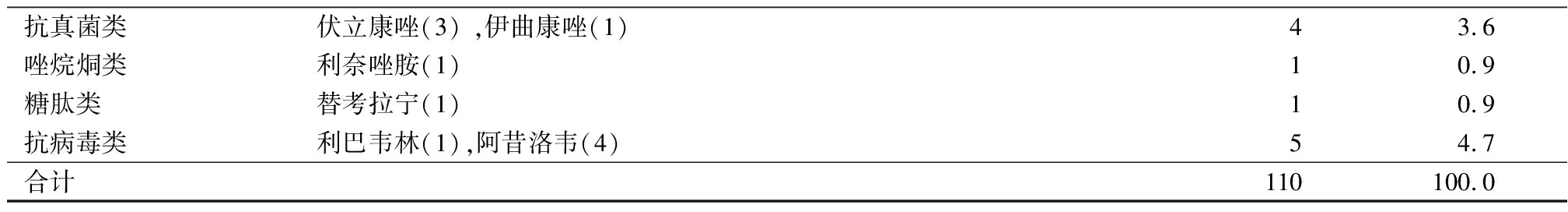

2.6发生ADR的抗菌药物分类 479例ADR报告中,涉及应用抗菌药物的ADR共110例,喹诺酮类药物以39例居首位,头孢菌素类、β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂分别25例次之。见表4。

表4 发生ADR的抗菌药物主要种类

Table4Main types of anti-infective drugs induced ADR

表4(续)

3.1年龄因素对ADR的影响 老年人ADR发生率最高,55岁以上患者ADR发生率占总数的53.2%。老年患者随着年龄的增加,其主要脏器的结构功能不断减退,组织结构对药物的反应能力及药物在体内的作用强度、作用时间、性质也出现相应的变化,这主要与药物的吸收或代谢、排泄途径相关[3-4]。伴脏器功能减退、肝肾功能不全的老年人越来越多,其肝脏的代谢功能、肾脏的清除功能会有所下降,容易导致药物的蓄积,从而导致ADR的发生,甚至产生药物毒性[5]。老年人往往患一种以上疾病,老年患者多种药物并用较常见, 药物间相互作用也是引发老年人发生ADR的主要原因。因此,必须加强老年患者ADR的监测。

3.2给药途径对ADR的影响 ADR发生率最高的给药途径为静脉滴注(64.1%),显著高于其他给药途径引发的ADR。与其他给药方式相比,静脉滴注操作简便,且可在短时间内发挥药效[6]。究其原因主要是药物直接进入人体,静脉注射液的微粒、pH、内毒素、渗透压等均可能成为ADR的诱因[7],同时药物浓度、药液的配制、药液放置时间及滴注速度等也是引发ADR的因素。因此,在临床中应首先考虑口服给药或肌内注射给药,治疗过程中一定要静脉滴注给药的,医务人员应严格对症治疗,确保在药物用量范围内规范用药,以减少ADR的发生。

3.3涉药种类及分布与ADR的关系 抗菌药物治疗存在耐药性和依赖性,ADR多,长期应用可导致骨髓抑制和免疫抑制,对患者正常的生长发育造成严重影响[8]。在479例ADR中,由抗菌药物引起的ADR在涉药种类中居首位(23.0%),这与该类药物的使用情况、药物本身的特点有关[9],其中以喹诺酮类、头孢菌素类、β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂引起的ADR居多。

喹诺酮类药物抗菌作用强,对常见的革兰阴性菌、支原体、链球菌及结核杆菌等均有较强抗菌作用[10],且喹诺酮类在肺组织内药物浓度高[11],临床广泛用于呼吸系统、泌尿生殖系统、腹腔、胆道、盆腔等葡萄球菌感染。在喹诺酮类药物中,以左氧氟沙星引发的ADR最多(28例)。左氧氟沙星是氧氟沙星的(S)-型光学异构体,具有更广泛的抗菌谱和更强的抗菌活性[12],且具有使用前不需进行皮试等特点广泛用于临床。近年来,国家已严格要求规范喹诺酮类药物的临床应用,要求医护人员警惕其引发的ADR,防止发生严重的ADR。

头孢菌素类药物发生ADR率也较高。头孢菌素类药物具有较宽的抗菌谱、ADR小、性质稳定等优势而被广泛应用于临床,导致ADR的发生率随之增多;与此同时,导致大量耐药菌产生,其作用降低,并引发一系列的ADR。头孢菌素类ADR的主要表现为过敏、消化道症状以及肝肾损伤。比较常见的头孢菌素类严重的ADR是90 d内艰难梭菌感染(0.91%),30 d内肾病(0.15%),1 d内全因死亡(0.10%)[13]。

β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂使用品种多、数量大,ADR报告也较多。因此,医师在使用β-内酰胺类药物前应详细询问患者病史,用药时应对特殊患者、高敏患者重点监护,以安全、合理使用该类药物。β-内酰胺类属于时间依赖性抗菌药物,依据血浆半衰期采用1 d多次给药方案,使药物维持在有效的药物浓度,同时避免高药物浓度对机体产生ADR。

3.4中药对ADR的影响 本研究结果显示,中药引起的ADR 75例(15.7%),其发生率仅次于抗菌药物。中药注射剂成分复杂、杂质残留过多、提取工艺不规范等原因也可导致ADR的发生[14]。同时,中药在炮制、运输、储存过程中理化性质的变化均可能引发ADR。因此,应重视对中药ADR的监测。静脉滴注10~60 min是ADR的高发时间,医生和护理人员要加强巡视,一旦发现异常应立即停药进行处理[15]。

3.5ADR累及系统、器官及临床表现 本研究结果显示,ADR累及系统、器官以皮肤系统病变最常见(158例),其次为中枢及外周神经系统(86例),再其次为消化系统(74例),三类共计318例,占总例数的66.4%。皮肤为人体最大的器官,富含大量免疫效应细胞,极易发生变态反应[16]。皮肤系统病变的主要表现为皮疹、皮炎、瘙痒等,这可能与皮肤系统损伤的临床表现易于发现有关。建议有高危ADR发生率的患者定期检查,及时发现ADR并作出正确处理。

患者ADR的发生有其必然性,但有些可以通过合理用药加以控制或避免。因此,应密切关注ADR,加强临床用药监测,提升医务人员对ADR的处理能力,以确保患者安全有效合理用药,最大限度地降低ADR的发生率。同时,定时发布并应需提供药学信息,针对常用药品、常见病以及常见处方,进行切实的服务性指导,以促进合理用药[17]。

[参考文献]

[1] 罗新.药品不良反应成因分析及预防措施分析[J].中外医学研究,2016,14(4):152-153.

[2] 卢萍.内科老年患者药物不良反应调查及分析[J].基层医学论坛,2016,20(6):812-813.

[3] 曾卫华.老年患者药物不良反应的临床分析及报告[J].当代医学,2017,23(6):23-24.

[4] 杨帆.100例老年患者药物不良反应的特点分析及护理研究[J].中国药物指南,2015,13(18):257-259.

[5] 张之明.对610例药物不良反应的分析[J].中国医药导报,2012,9(6):116-120.

[6] 吴坚,付瑛.老年临床药物不良反应临床分析及用药安全[J].临床合理用药,2016,9(35):92.

[7] 李韵梅.药物不良反应545例分析[J].当代医学,2013,19(6):54-55.

[8] 韩柱,李惠芬,李静亚,等.西药引入蒲地蓝口服液治疗上呼吸道感染效果观察[J].河北医科大学学报,2016,37(11):1324-1327.

[9] 宋柳全,陆妙,黎晓亮.药品不良反应178例分析[J].临床合理用药,2017,10(4):119-121.

[10] 黄碧娇.氟喹诺酮类药物不良反应的影响因素[J].医疗装备,2017,30(4):110.

[11] 刘会,董雅坤,张娜,等.耐多药肺结核患者不同化疗方案疗效及不良反应的临床观察[J].河北医科大学学报,2015,36(3):265-268.

[12] 陈晶,王乐,薛娜,等.乳酸左氧氟沙星胃漂浮缓释片的制备及体外评价[J].河北医科大学学报,2013,34(10):1169-1172.

[13] Eric Macy,Richard C,MS,et al. Adverse reactions associated with oral and parenteral use of cephalosporins:a retrospective population-based analysis[J]. J Allergy Clin Immunol,2015,135(3):745-752.

[14] 朱小兰.32例药物不良反应监测分析[J].临床合理用药,2016,9(35):90-91.

[15] 刘超.中药静脉滴注引发不良反应的合理防范研究[J].中国城乡企业卫生,2017,32(2):90-91.

[16] 杨欢,汪洋.2015年我院102例药物不良发应报告分析[J].中国当代医药,2017,24(2):153-158.

[17] 冯雪梅,吴小玉,祁永玲.药学信息在全科医生优化药物治疗方案中的作用分析[J].河北医科大学学报,2013,34(9):1114-1116.

HAN Ya-zhu1, LU Yi2, WANG Lu1, WU Li-xin1, GENG Zhi-hui1*

(1.Department of Clinical Pharmacy,Baoding No.1Central Hospital,Hebei Province,Baoding071000,China; 2.Department of Postgraduate College,Jinzhou Medical University,Liaoning Province,Jinzhou121001,China)

[Abstract]ObjectiveTo analyze and discuss the adverse drug reactions(ADR) in Baoding No.1 central hospital and refer to the clinical medication safety.MethodsA total of 479 cases of ADR reports were selected retrospectively. The patient′s gender, prognoses, route of administration, drug categories, ADR involving the organs or systems, and clinical manifestations were analyzed descriptively.ResultsIn the 479 cases of ADR, the number of ADR caused by intravenous infusion was up to 307 cases, accounting for 64.1%. The most common cause of skin damage was 158 cases. The ADR caused by anti-infective drugs with 110 cases were the most, of which quinolones with 39 cases topped the list.ConclusionWe should strengthen and attach importance to the adverse drug reaction in order to guarantee the public to use drug safely and reasonably.

[Key words]drug toxicity; data collection; analysis

[收稿日期]2017-06-19;

[中图分类号]R595

[文献标志码]A

[文章编号]1007-3205(2018)09-1067-04

[修回日期]2017-07-26

[作者简介]韩亚珠(1991-),女,河北保定人,河北省保定市第一中心医院药师,理学硕士,从事临床药学研究。

*通讯作者。 E-mail:904575945@qq.com

(本文编辑:刘斯静)