矮小症是指与同性别、同年龄、同种族正常健康儿童相比较而言,正常的身高称为标准,一般采用标准差法和百分位法来表示儿童的生长水平,如果一个儿童的身高比正常儿童的身高平均值低2个标准差或者身高小于该人群儿童身高的第3百分位数,即称为矮小症。随着诊断学、病理生理学及分子生物学等学科的发展,临床医生力图明确矮小症的病因,继而进行干预治疗。但令人遗憾的是,目前临床对于矮小症的诊治尚不满意,对治疗过程中出现的一些特殊情况及某些罕见及少见疾病尚有待进一步认识。本研究对我科收治的矮小症儿童的临床资料进行回顾性分析,以明确石家庄地区矮小症儿童的病因,并在诊断及治疗方面进行探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2011年11月—2016年5月我科收治的矮小症儿童485例。其中特发性矮小症(idiopathic short stature,ISS)140例(28.9%), 生长激素缺乏症(growth hormone deficiency,GHD)137例(28.2%),小于胎龄儿44例(9.1%),体质性青春发育延迟75例(15.4%),Turner综合征7例(1.4%),垂体柄中断综合征24例(4.9%),性早熟8例(1.6%),DiGeorge综合征1例(0.2%),特发性低促性腺激素性性腺功能减退症1例(0.2%),鞍区占位3例(0.6%),甲状腺功能减退症40例(8.2%),Prader-Willi综合征3例(0.6%),46,XY/47,XYY染色体异常1例(0.2%),库欣综合征1例(0.2%)。

将青春期前GHD患儿91例分为:生长激素治疗组48例,男性26例,女性22例,年龄4~14 岁,平均(8.4±3.3)岁;对照组43例,男性23例,女性20例,年龄4~13岁,平均(8.1±3.7)岁;2组性别、年龄差异均无统计学意义(P>0.05)。将青春期前ISS患儿87例分为:生长激素治疗组44例,男性24例,女性20例,年龄6~10岁,平均(8.4±1.2)岁;对照组43例,男性23例,女性20例,年龄5~10岁,平均(8.3±1.7)岁;2组性别、年龄差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 研究方法 ①详细记录患儿的姓名、年龄、出生日期;详细询问病史,问诊时注意母亲妊娠史(孕期病史,感染史,用药史),患儿出生情况,是否足月,出生时胎位、体重、身长、分娩方式及过程,有无产伤及窒息等;生后活动能力(哭、吃奶),注明是否为未成熟儿、低体重儿,出生后的生长发育(包括身高、体重、坐、出牙、走路、说话、换牙等的具体时间)及智力发育、营养状况,有无外伤,惊厥及其他全身性疾病史,有无多饮、多尿、头痛、视力或视野障碍及其他视、听、嗅觉障碍,生长延缓或停顿的年龄,第二性征发育情况;家族成员中有无身材矮小者、父母身高及发育年龄。②体格检查:身高、体重、指尖距、上下部量及乳腺分期、睾丸容积。③辅助检查:骨龄、血常规、尿常规、电解质、肝功能、肾功能、电解质、肝炎系列、甲状腺功能、胰岛素样生长因子1(insulin like growth factor 1,IGF-1)、胰岛素样生长因子结合蛋白3、促肾上腺皮质激素、血皮质醇节律、24小时尿游离皮质醇、甲胎蛋白、绒毛膜促性腺激素、胸部X线片、腹部彩色超声、鞍区磁共振;到发育年龄查性激素、性腺不发育的行曲普瑞林兴奋试验[1];矮小女童查染色体除外Turner综合征;生长激素刺激试验为生长激素缺乏症的确诊试验,需进行2种不同的药物刺激试验以避免假阴性,临床一般采用生长激素胰岛素低血糖刺激试验和生长激素左旋多巴刺激试验。经过上述检查将矮小患儿分类,对于体表或脏器有畸形的患儿进行相应的染色体及基因检查,并对病因分布情况进行分析。

1.3 干预方法 GHD及ISS患儿的治疗组均给予重组人生长激素(商品名:珍怡,上海联合赛尔生物工程有限公司,国药准字S19990019,规格为每支4 U/1.6 mg)治疗。GHD患儿重组人生长激素0.1 U/kg,每晚睡前30 min皮下注射1次,疗程为6个月。ISS患儿重组人生长激素0.15 U/kg,每晚睡前30 min皮下注射1次,疗程为6个月。对照组自然生长,未给予治疗。

1.4 观察指标 观察患儿治疗前、治疗后3个月和治疗后6个月的身高、生长速度(growth velocity,GV)及身高标准差积分(height standard deviation score,HtSDS)。观察治疗前及治疗6个月后的骨龄变化。

1.5 统计学方法 应用SPSS 13.0统计软件分析数据。计量资料比较分别采用两独立样本t检验、配对t检验和重复测量的方差分析。 P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

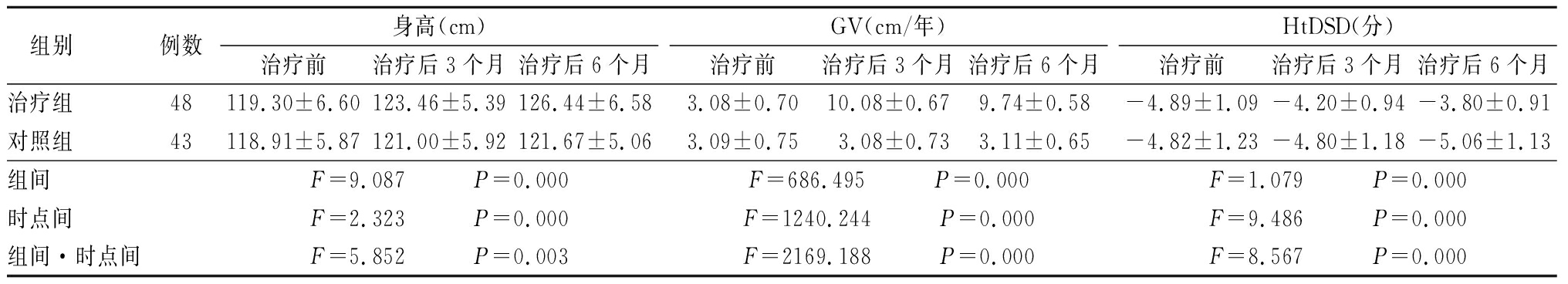

2.1 2组GHD患儿治疗效果比较 治疗组身高呈逐渐增高趋势,GV呈先升高再降低趋势,HtDSD呈逐渐升高趋势,对照组身高、GV、HtDSD变化趋势不明显,治疗组身高、GV、HtDSD均明显高于对照组,其组间、时点间、组间·时点间交互作用差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

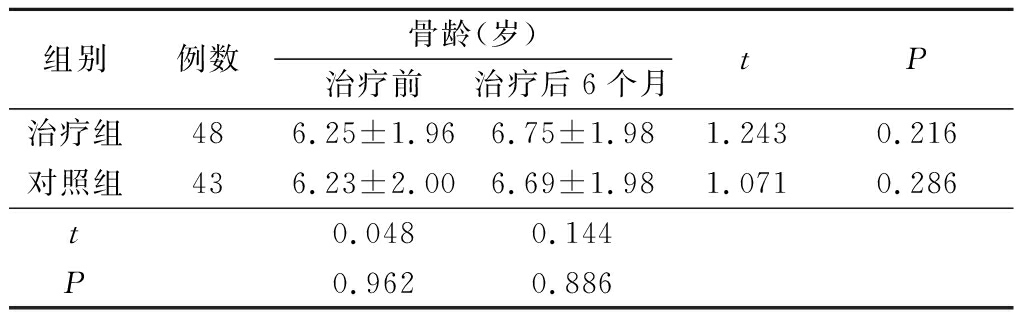

2组治疗前和治疗6个月及治疗前后骨龄差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

表1 2组GHD患儿身高、GV、HtDSD比较

Table 1 Comparison of height,GV and HtDSD between two groups of GHD children![]()

组别 例数身高(cm)治疗前治疗后3个月治疗后6个月GV(cm/年)治疗前治疗后3个月治疗后6个月HtDSD(分)治疗前治疗后3个月治疗后6个月治疗组 48119.30±6.60123.46±5.39126.44±6.583.08±0.7010.08±0.679.74±0.58-4.89±1.09-4.20±0.94-3.80±0.91对照组 43118.91±5.87121.00±5.92121.67±5.063.09±0.753.08±0.733.11±0.65-4.82±1.23-4.80±1.18-5.06±1.13组间 F=9.087 P=0.000F=686.495 P=0.000F=1.079 P=0.000时点间 F=2.323 P=0.000F=1240.244 P=0.000F=9.486 P=0.000组间·时点间F=5.852 P=0.003F=2169.188 P=0.000F=8.567 P=0.000

表2 2组GHD患儿骨龄比较

Table 2 Comparison of bone age between two groups of GHD children![]()

组别例数骨龄(岁)治疗前治疗后6个月tP治疗组486.25±1.966.75±1.98 1.2430.216对照组436.23±2.006.69±1.98 1.0710.286t0.0480.144P0.9620.886

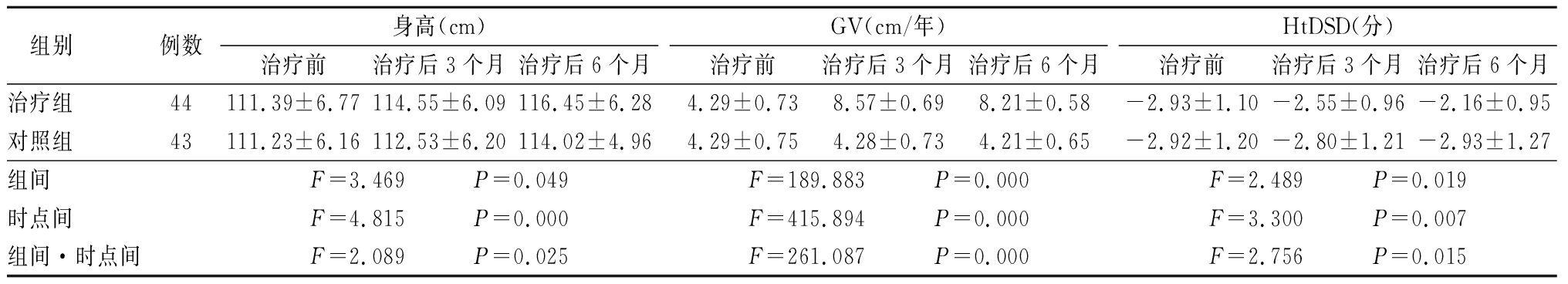

2.2 2组ISS患儿治疗效果比较 治疗组身高呈逐渐增高趋势,GV呈先升高再降低趋势,HtDSD呈逐渐升高趋势,对照组身高、GV、HtDSD变化趋势不明显,治疗组身高、GV、HtDSD均明显高于对照组,其组间、时点间、组间·时点间交互作用差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

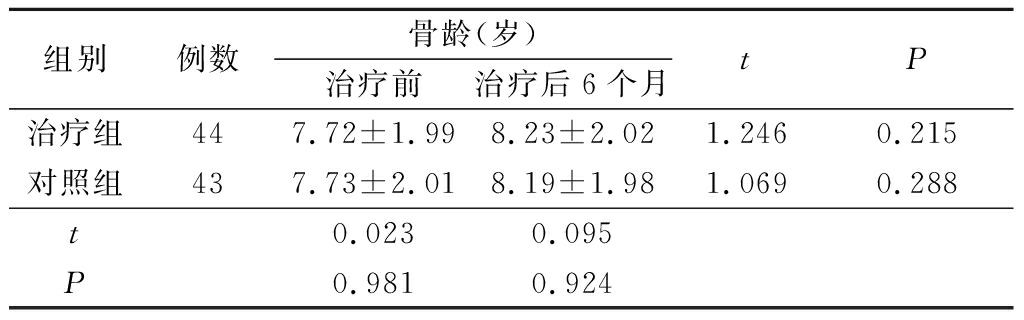

2组治疗前和治疗6个月及治疗前后骨龄差异均无统计学意义(P>0.05),见表4。

表3 2组ISS患儿身高、GV、HtDSD比较

Table 3 Comparison of height, GV and HtDSD between two groups of ISS children![]()

组别 例数身高(cm)治疗前治疗后3个月治疗后6个月GV(cm/年)治疗前治疗后3个月治疗后6个月HtDSD(分)治疗前治疗后3个月治疗后6个月治疗组 44111.39±6.77114.55±6.09116.45±6.284.29±0.738.57±0.698.21±0.58-2.93±1.10-2.55±0.96-2.16±0.95对照组 43111.23±6.16112.53±6.20114.02±4.964.29±0.754.28±0.734.21±0.65-2.92±1.20-2.80±1.21-2.93±1.27组间 F=3.469 P=0.049F=189.883 P=0.000F=2.489 P=0.019时点间 F=4.815 P=0.000F=415.894 P=0.000F=3.300 P=0.007组间·时点间F=2.089 P=0.025F=261.087 P=0.000F=2.756 P=0.015

表4 2组ISS患儿骨龄比较

Table 4 Comparison of bone age of two groups of ISS children![]()

组别例数骨龄(岁)治疗前治疗后6个月tP治疗组447.72±1.998.23±2.02 1.2460.215对照组437.73±2.018.19±1.98 1.0690.288t0.0230.095P0.9810.924

3 讨 论

本研究结果显示,485例矮小症患儿中ISS患儿140例(28.9%),在矮小症比例中居第一位。儿童身材矮小可由于一些“经典”的疾病原因导致,如生长激素缺乏、甲状腺功能低下、骨骼发育障碍、Turner综合征、性早熟、中枢神经系统疾病、慢性器质性疾病等。如果排除了这些疾病,儿童的矮小称为ISS。这种不伴有潜在疾病状态的矮小是儿童中最常见的类型,与国内不同地区分析报道相似[2-3]。这种儿童出生时体重和身长均正常,体态匀称,身高在第3百分位以下,生长速度可以近似正常儿童或偏缓,且生长激素激发后峰值>10 μg/L,一般实验室检查结果均无异常,染色体核型分析均正常。使用重组人生长激素是ISS患儿的首选治疗方法,在骨骺闭合(13~15岁)之前,通过长期注射重组人生长激素,可以使儿童加快生长的速度,越早治疗,身高追赶效果越好[4-5],坚持治疗4~5年,可以使成年后身高增加4~6 cm。当然由于存在个体差异,孩子最终达到的成年身高因人而异。本研究在重组人生长激素治疗过程中发现ISS患儿在青春期前开始生长激素治疗,身高增长明显。矮小症与SHOX基因变异有关,因SHOX基因存在于X染色体,男性患儿发病率更高,本研究ISS男性患儿多,重组人生长激素有助于其达到或接近遗传靶身高[6]。

本研究中GHD患儿137例(28.2%),居矮小症比例的第二位,与国内不同地区分析结果相似[7]。GHD的诊断必须依靠2项生长激素刺激试验。患儿骨龄落后于实际年龄2年以上,血清IGF-1水平低。GHD可表现为单独生长激素缺乏或多种激素缺乏,除了生长激素受体缺陷(Laron矮小症)、IGF-1抵抗、促生长激素释放激素受体基因缺陷患儿,其余患儿应用生长激素治疗效果均较好,在治疗过程中,发现一部分患儿一旦开始发育,生长激素缺乏好转,当身高达到理想身高后,停用生长激素,2个月后复查IGF-1,部分患儿可达正常水平。治疗过程中,一部分患儿到发育年龄,发现性腺不发育,曲普瑞林试验证实并发低促性腺激素性性腺功能减退症,需要同时应用促进性腺发育药物治疗。

本研究中体质性青春发育延迟患儿75例(15.4%),这类孩子是通常所说的“大器晚成”型,父母身高均正常。但是孩子每年生长速度较慢,进入青春期晚于同龄人,故骨龄落后于实际年龄。生长激素在正常水平,但是当同龄人的青春期结束,生长板愈合之后,这些孩子才正值青春期,仍在生长中,故最后身高与一般成人无异。往往通过问诊,患儿父母发育年龄晚,此类患儿最终身高正常。不需治疗,随访观察即可。

本研究中甲状腺功能减退症患儿40例(8.2%),患儿出生时身长和体重均正常。但出生后生长缓慢,进食较少,可出现腹部胀大、粪便秘结等情况,常被误诊为喂养不当、营养不良等,如果不治疗,体格生长发育比正常儿童矮小,差距愈来愈大,身高差别可达4~6年,即12岁儿童相当于5~6岁正常儿童的身高。由于缺乏甲状腺激素,甲状腺功能减退症患儿的身材还有一个特点,四肢长骨生长欠佳,四肢相对较短,躯干相对较长,手指和足趾粗短像铲形。甲状腺激素对人体生长是不可缺少的。生理剂量甲状腺激素对组织分化、发育和成熟的作用十分重要。甲状腺激素和生长激素在促进生长发育方面具有协同作用。如果缺乏甲状腺激素,生长激素的促生长作用就会减弱。另外,甲状腺功能减退症患儿还会出现青春发育延迟,而这进一步拉大患儿与正常儿童的身高差距。甲状腺激素的早期替代治疗可实现患儿的追赶性生长。

本研究中小于胎龄儿44例(9.1%)。小于胎龄儿又称小样儿、宫内生长迟缓、宫内营养不良等,小于胎龄儿的标准为出生时体重在同龄新生儿正常值第10百分位以下或低于正常出生体重的2个标准差。小于胎龄儿大多数能赶上正常儿童的身高水平,10%~30%小于胎龄儿未出现追赶性生长。2项生长激素刺激试验结果发现有些患儿生长激素分泌不足,IGF-1水平低于正常。而染体核型分析均正常。小于胎龄儿的生长激素水平无论正常与否,生长激素治疗均会有效。小于胎龄儿成长至2岁时若其身高未追赶至正常同龄儿的身高,应尽早进行大剂量生长激素治疗[8],治疗可持续到身高达正常水平。

本研究中Turner综合征7例。Turner综合征又称女性先天性卵巢发育不良综合征,这是一种影响身高发育最常见的性染色体疾病,是女孩矮小的常见病因之一。患有这种病的患儿95%~100%身材矮小,在活产女婴中占1∶2 500~5 000,X单体在自然流产中最常见,1%~10%自发流产胎儿的核型为45XO。该病由减数分裂时卵子或精子性染色体不分离所致,多数是精子形成异常。此病女孩出生时即表现为身高、体重落后,手、足背明显水肿,颈侧皮肤松弛。出生后身高增长缓慢,比起同龄的孩子,个子明显矮了许多,长大后身高在139~147 cm,患儿常有以下表现:多痣、鄂弓高、内眦赘皮、发际低、颈短、颈蹼、盾状胸、乳头间距增宽、肘外翻、第四和第五掌骨短、性腺不发育,部分伴有自身免疫性甲状腺炎、心脏及肾脏畸形、智力低下等。本研究7例患儿中嵌合体6例,其中1例15岁女孩,矮小,有发育,并有月经初潮,其中3例进行了生长激素治疗,身高有所增长。

本研究中垂体柄中断综合征患儿24例(4.9%),主要表现为不同程度垂体前叶激素缺乏而无尿崩症。典型的影像学三联征,垂体后叶高信号异位、垂体前叶发育不良、垂体柄缺如或纤细。以往认为垂体柄中断综合征与臀位生产、围产期胎儿窘迫及婴儿期外伤有关,上述情况导致垂体柄缺血损伤后触发轴突再分布,回缩致漏斗部,形成异位垂体后叶。垂体柄中断综合征可能与参与垂体发育过程中的相关基因的突变有关,PROKR2基因可能是垂体柄中断综合征患儿的易感基因[9]。因此,产前因素、基因异常才是病因,而臀位生产则是该病的一个结果[10]。并且此类患儿生长激素100%缺乏,其次是性激素、甲状腺激素、糖皮质激素缺乏。

本研究还发现了罕少疾病,如Prader-Willi综合征3例。其中男性1例,因矮小、肥胖、进食多就诊;女性2例,1例16岁,仍无月经初潮就诊,并患有2型糖尿病。3例患儿均为孕母高龄(≥35岁),提示高龄妊娠为Prader-Willi综合征的危险因素[11] 。此类患儿为15q11-q13位点基因表达缺失[12-13] 。DiGeorge综合征1例,患儿原发性甲状旁腺功能减退、低血钙、腭裂、室间隔缺损、胸腺缺如、头颅基底节区多发钙化。多重连接酶探针依赖扩增技术显示患儿为22q11.2缺失[14]。给予维生素D及钙治疗,病情得到控制,并实现了追赶性生长。46,XY/47,XYY性发育异常患儿1例,社会性别为女性,有Turner综合征的临床表现,染色体核型分析(400带,G带):所见细胞核型为47,XYY。进一步查染色体微阵列,核型为46,XY/47,XYY嵌合体,两者比例约为2∶1,Y染色体SRY基因阳性。基因检测:采用二代测序的方法检测和性发育障碍相关的65个基因,均未发现致病突变;应用MLPA技术也未发现性别反转相关基因(NROB1、WNT4、NR5A1、SOX9)的大片段缺失或重复。47,XYY是一种染色体异常综合征,社会性别应为男性,在男性中的发病率是1/1 000,尤其是不孕的男性中更为多见[15]。此患儿社会性别为女性,实属罕见。

综上所述,矮小症患儿病因多种,以ISS及GHD患儿多见,同时发现了罕少疾病,有些患儿可能仍存在未认识的疾病,仍需继续学习和完善。GHD及ISS患儿早期应用重组人生长激素治疗可实现追赶性生长。

[1] 茅江峰,窦京涛,伍学焱.特发性低促性腺激素性性腺功能减退症诊治专家共识解读[J].中国实用内科杂志,2016,36(3):204-207.

[2] 李坚旭,卢秋婷,邱明慧,等.265例儿童矮小症的病因分析[J].实用临床医学,2017,18(1):64-65.

[3] 王丽芳,顾月琴,贾立山,等.太仓市3~14岁儿童身材矮小发生率及其影响因素研究[J].儿科药学杂志,2018,24(3):20-24.

[4] 李凡.重组人生长激素对特发性矮小症患儿的临床疗效分析[J].山西职工医学院学报,2018,28(2):54-55.

[5] 陈立黎,朱高慧,熊丰,等.重组人生长激素治疗儿童特发性矮小症远期疗效分析[J].儿科药学杂志,2018,24(6):13-16.

[6] 吴迪,冯国双,巩纯秀.生长激素治疗特发性矮小儿童随访至接近成年终身高的治疗效果分析[J].首都医科大学学报,2018,39(1):92-97.

[7] 张爱真,王晓莉,陈喜平,等.许昌地区285例儿童矮小症的病因分析[J].医药论坛杂志,2018,39(1):46-48.

[8] 且迪,杨凡.不同剂量重组人生长激素治疗小于胎龄儿矮小症的疗效分析[J].中国当代儿科杂志,2016,18(3):247-253.

[9] 韩白玉,李乐乐,王成芷,等.垂体柄中断综合征与前动力蛋白受体2和前动力蛋白2基因突变的相关性分析[J].中国医学科学院学报,2016,38(1):37-41.

[10] 韩白玉,张倩,李乐乐,等.114例垂体柄中断综合征临床分析[J].中国医学科学院学报,2016,38(5):534-538.

[11] Matsubara K,Murakami N,Fukami M,et al. Risk assessment of medically assisted reproduction and advanced maternal ages in the development of Prader-Willi syndrome due to UPD(15)mat[J]. Clin Genet,2016,89(5):614-619.

[12] Schwartz L,Holland A,Dykens E,et al. Prader-Willi syndrome mental health research strategy workshop proceedings:the state of the science and future directions[J]. Orphanet J Rare Dis,2016,11(1):131.

[13] 刘舒,欧阳海梅,陈暖,等.新生儿Prader-Willi综合征14例临床表型与基因型分析[J].中国实用儿科杂志,2016,33(5):374-376.

[14] Cuturilo G,Drakulic D,Jovanovic I,et al. Improving the Diagnosis of Children with 22q11.2 Deletion Syndrome:A Single-center Experience from Serbia[J]. Indian Pediatr,2016,53(9):786-789.

[15] Borjian Boroujeni P,Sabbaghian M,Vosough Dizaji A,et al. Clinical aspects of infertile 47,XYY patients: a retrospective study[J]. Hum Fertil(Camb),2017,18:1-6.