床旁移动数字化X线摄影(digital radiography,DR)由于成像速度快、动态范围大、输出灰阶高、图像质量好及强大的后处理功能,在临床获得到了广泛的应用,对急、危、重症患者的影像学检查发挥了重要的作用[1-2]。当今急性心肌梗死发病率呈上升趋势。急性心肌梗死患者须静卧治疗,不宜挪动,为了解急性心肌梗死所致心功能减低、肺淤血等病情,急需胸部DR检查,故床旁胸部DR检查成为急性心肌梗死患者必不可少的检查,对疾病的诊治至关重要。但因图像质量差,严重影响着其临床应用。如何解决既方便患者又提高摄片质量的矛盾一直是放射技术工作者关注的焦点[3]。床旁DR是一种缺乏辐射防护的检查方式。在给被检患者带来方便的同时,同一病房内的其他患者会被动接受X线辐射[4-5]。为此,做到既能够满足临床需要又能降低辐射剂量是放射技术人员面临的重要课题,也是加强床旁摄影质量控制的重要工作[3] 。本研究针对DR在急性心肌梗死疾病应用中存在的问题,采取相应的质控措施加以纠正,降低了患者辐射剂量,使图像质量大幅度提升,较好地满足了临床应用,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2017年9月—2018年6月河北医科大学第二医院收治的有DR记录的急性心肌梗死患者121例,质控前后病例纳入标准:①患者配合床旁胸部DR检查,静卧无呼吸困难;②患者清醒,无听力障碍;③急性心肌梗死住院患者,年龄30~80岁。回顾性分析急性心肌梗死患者的临床资料和DR检查记录,共有100例急性心肌梗死患者符合纳入标准。质控前选取符合纳入标准患者50例,男性28例,女性22例;年龄32~80岁,平均(63.2±12.1)岁;体重指数17.5~32.0,平均23.3±3.2;其中偏瘦型17例,中等型11例,肥胖型10例,过度肥胖型12例。质控后选取符合纳入标准患者50例,男30例, 女20例; 年龄34~79岁,平均年龄(62.1±11.7)岁;体重指数17.1~33.0,平均24.1±5.4;其中体型偏瘦型16例,中等型12例,肥胖型10例,过度肥胖型12例。质控前后患者年龄、性别、体重指数差异均无统计学意义(P<0.05),具有可比性。

1.2 设备 应用岛津HIMADZU Mobile DaRt移动DR,焦点0.7 mm,最高管电压125 kV,最大管电流200 mA,canon CXDI-50G硫氧化钆平板探测器。富士干式激光打印机。

1.3 检查方法 质控前,摄影参数见表1(随机选一),焦片距 115 cm,照射野35 cm×40 cm(最大),体位摆放:放置探测器板于患者背部包括胸部,中心线由两乳头联线中点垂直射入;自由呼吸状态下,按下自动曝光键,曝光延时器延时10 s后自动曝光;曝光结束后,将所得图像归档储存。质控后,摄影参数根据患者体型及体重指数调整,见表1,选择最大管电流200 mA,调节控制超短曝光时间为0.005 s[6],焦片距115 cm;根据患者胸部大小合理控制照射野的面积,使其尽量包括在患者胸部边缘[7-8];体位设计,将探测器板置于患者背部包括胸部,使之胸部冠状面平行于探测器板(严禁探测器板放置不平), 中心线对两乳头联线中点垂直入射,并且与探测器板垂直;曝光前对患者行呼吸训练;按下曝光键,曝光延时器开始滴滴鸣响,开始10 s倒计时(延时10 s后自动曝光,每滴滴响一声计1 s),3 s后嘱患者深吸气屏气(需2 s),并观察到腹部隆起而不动(确保患者吸气后屏气),同时技师迅速离开至安全位置,5 s后曝光;曝光结束后将所得图像归档储存。

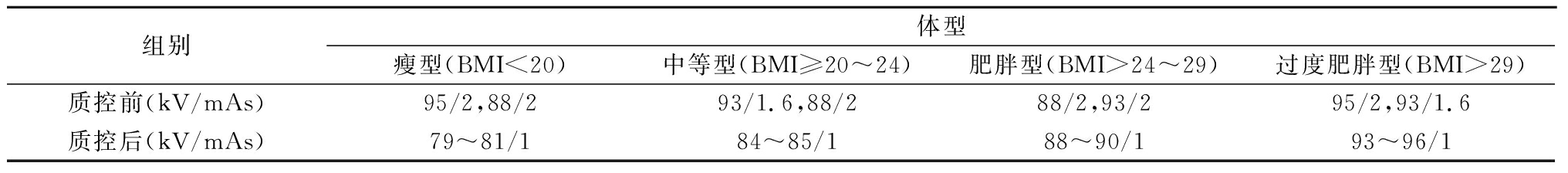

表1 质控前后床旁胸部DR参数统计

Table 1 Chest DR photography parameters before and after quality control

组别体型瘦型(BMI<20)中等型(BMI≥20~24)肥胖型(BMI>24~29)过度肥胖型(BMI>29)质控前(kV/mAs)95/2,88/293/1.6,88/288/2,93/295/2,93/1.6质控后(kV/mAs)79~81/184~85/188~90/193~96/1

1.4 图像后处理与辐射剂量 本研究DR设备的图像后处理软件参数:密度0~20,默认值15;对比度:0~20,默认值10;边缘增强0~20,默认值5;边缘频率0~7,默认值6;噪声滤过0~10,默认值5。质控前对图像的对比度、密度简单调节后传输至PACS系统并打印照片。质控后视图像优化其对比度、密度、噪声指数等后处理参数,所得图像质量优良,传输至PACS系统并打印照片。用剂量计测量辐射剂量。剂量计由黑纸包含3TLD剂量组件组成。曝光前将剂量计放置X线中心线入射处。曝光后对应每例患者的剂量计予以编号,送河北省放射研究所进行辐射剂量测量与计算。

1.5 图像质量评价 由2位年资较深的影像诊断医师双盲评价所有DR图像。2位医师对某一图像评分不一致,由2位协商一致。图像主观评价采用10分制:①摆位置正确(胸锁关节对称包全双肺野)1分;②两侧肺野密度一致(病理性除外)1分;③膈肌位置非抬高1分(病理性除外);④整体图像清晰1分;⑤膈肌、左右心缘表面光滑清晰1分;⑥肋膈角显示清晰(病理性、胸膜肥厚粘连、积液除外)1分;⑦合适的密度1分;⑧良好的对比度1分;⑨肺纹理无运动性模糊(肺纹理双影表现)2分。5分以下为不合格照片,5~8分为合格照片,9~10分为优质照片。图像噪声评价采用3分制:图像无噪声3分;图像少许噪声,完全满足诊断2分;图像噪声明显,但不影响诊断1分;图像噪声特别明显,不可诊断0分[9]。

1.6统计学方法 应用SPSS 20.0统计软件处理数据。计量资料比较采用两独立样本t检验;等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

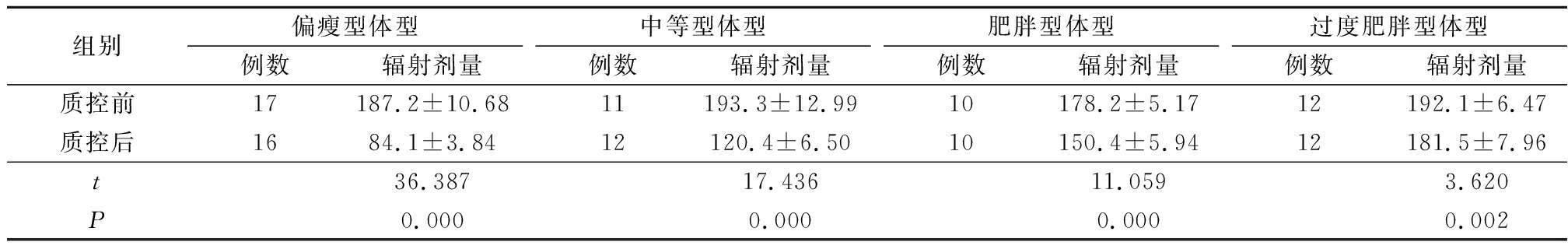

2.1 辐射剂量 质控后患者接受的辐射剂量较质控前明显降低,差异有统计学意义(P<0.05),尤其是偏瘦型患者接受辐射剂量降低最明显,约降低55%,见表2。

表2 质控前后床旁胸部DR辐射剂量比较

Table 2 Comparison of chest DR radiation dose before and after quality control![]()

组别偏瘦型体型例数辐射剂量中等型体型例数辐射剂量肥胖型体型例数辐射剂量过度肥胖型体型例数辐射剂量质控前17187.2±10.6811193.3±12.9910178.2±5.1712192.1±6.47质控后1684.1±3.8412120.4±6.5010150.4±5.9412181.5±7.96t36.38717.43611.0593.620P0.0000.0000.0000.002

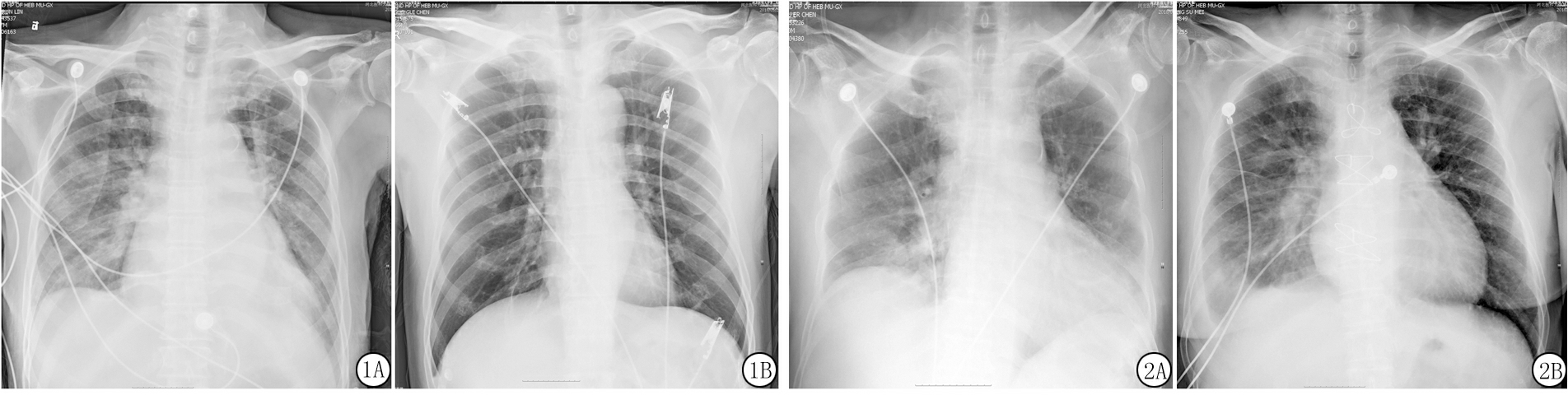

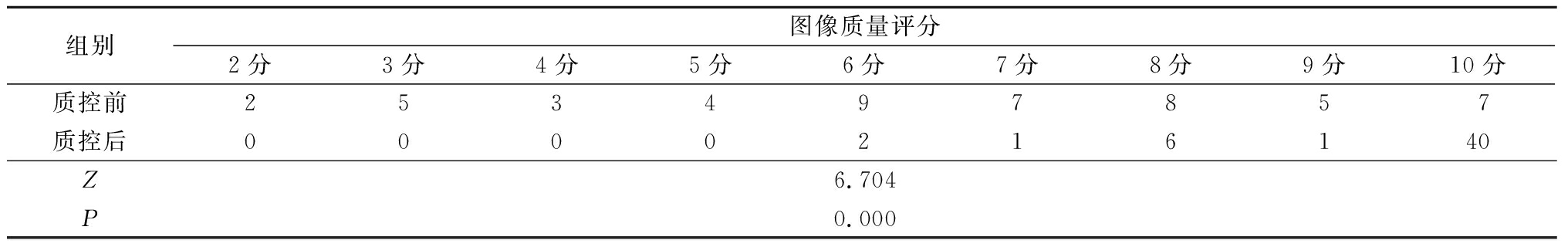

2.2 图像质量主观评价 质控后较质控前图像质量评分明显提高,差异有统计学意义(P<0.05)。质控后图像质量评分10分的占80.0%(40/50),优质片占82.0%(41/50),不合格片为0,质控前图像质量评分10分的占14.0%(7/50),优质片占24.0%(12/50),不合格片占20.0%(10/50)。质控前肺纹理运动模糊24例,膈肌抬高27例,肋膈角显示不清36例,对比度不良11例,体位设计错误7例,膈肌边缘模糊11例,心脏边缘模糊7例。质控后(由于患者未合作在曝光时未吸气)肋膈角显示不清3例,膈肌抬高3例,肺纹理运动性模糊4例(由于患者未合作在曝光时移动),余皆良好。见图1,2,表3。

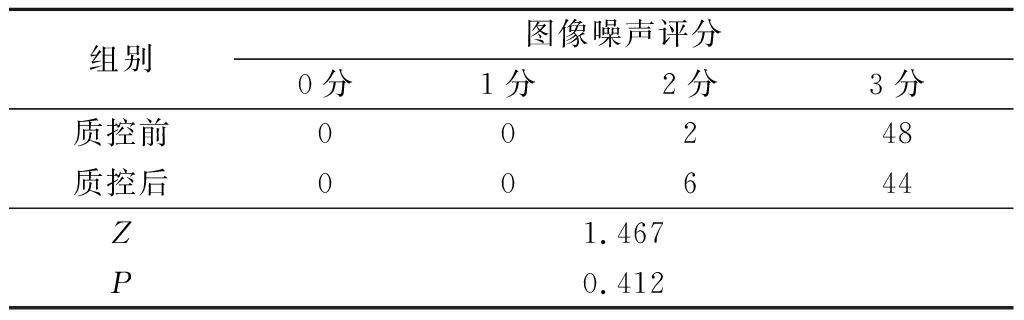

2.3 图像噪声评价 质控后图像噪声评分与质控前差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

质控前图像噪声评分2分2例,质控后图像噪声评分2分6例,图像皆可满足诊断要求。

图1 床旁胸部DR图像(BMI=19.2)

A.质控前图像:男68岁,膈肌抬高,两肋膈角显示不清,肺纹理、膈肌、左心边缘模糊,整体图像不清晰,评分4分;B.质控后图像:男66岁,膈肌不抬高,两肋膈角显示清晰,肺纹理无运动模糊,膈肌、心缘光滑,整体图像清晰,评分10分

Figure 1 DR images of bedside chest(BMI=19.2)

图2 床旁胸部DR图像(BMI=22.4)

A.质控前图像:男70岁,膈肌抬高,两肋膈角显示不清,两下肺纹理模糊不清,左膈肌与左心下缘模糊不清,整体图像不清晰,评分3分;B.质控后图像:女60岁,左肋膈角、膈肌、心缘清晰显示,肺纹理无运动模糊,整体图像清晰良好,右侧渗出病变、胸腔积液、胸膜肥厚黏连显示清晰,评分10分

Figure 2 DR images of bedside chest(BMI=22.4)

表3 质控前后床旁胸部DR图像质量评分比较

Table 3 Comparison of chest DR image quality score before and after quality control (n=50,例数)

组别图像质量评分2分3分4分5分6分7分8分9分10分质控前253497857质控后0000216140Z6.704P0.000

表4 质控前后床旁胸部DR图像噪声评分比较

Table 4 Comparison of chest DR images noise scorebefore and after quality control (n=50,例数)

组别图像噪声评分0分1分2分3分质控前00248质控后00644Z1.467P0.412

3 讨 论

DR在临床获得广泛应用。尽管DR成像速度快、图像质量优、动态范围大、输出灰阶高、具有强大的后处理功能,但在床旁胸部DR应用中存在一些不可忽视的问题。由于床旁摄影的特殊性,患者多为被动体位,床旁摄影机输出功率小,曝光时间长,患者病重配合差,病房狭窄致X线无法垂直于成像介质等原因[10-12] ,使床旁胸部DR图像质量较差,影响了其诊断的准确性,尤其对危重急心肌梗死患者,此种情形更加突出。急性心肌梗死患者病情危急,对检查不易配合,使床旁胸部DR检查难度增大,图像质量较差,质量不能保证。然而,临床要求该类患者的图像质量较高,须肋膈角显示清析,肺纹理不存在运动性模糊,肺野显示充分等,才能满足临床的要求。由于放射技术人员不像从前那样(屏胶成像)比较准确地选择曝光条件,使患者受到较高剂量的照射,故须改进检查技术,采取相应的质控措施,降低辐射剂量,保证图像质量。本研究针对此类患者质控前床旁胸部DR应用中存在的问题(曝光参数偏大,肋膈角显示不清,肺纹理存在运动性模糊,膈肌生理抬高等),采取了相应的技术手段与有效措施,使该类患者接受的辐射剂量大幅度减低,图像质量大幅度提高,保证了图像质量和诊断的准确性,较好地满足了临床应用。

放射技术工作应遵循ALARA(As Low As Reasonable Achievable,ALARA)原则,即是以最小的辐射代价获得最佳的诊断质量[13]。本研究遵循ALARA原则,尽可能降低患者辐射剂量,同时保证图像质量。由于DR 曝光范围大、输出灰阶高及强大的图像后处理功能,使得放射技术人员对成像参数(管电压,管电流,曝光时间)不像从前那样(屏胶成像)准确计算了,或高或低的成像参数均可以获得满足诊断要求的图像[1]。但是对于患者(急性心肌梗死),时常受到不必要的额外辐射剂量的照射,同时不能得到良好的图像。本研究质控前,曝光参数随机选择88 kV/1.6 mAs、86 kV/2 mAs 、93 kV1.6 mAs 等,可能对肥胖型患者合适,但对瘦型、中等型患者,只需要较低X线穿透力,无需较高的X线能量,使其受到不必要的额外的辐射剂量照射。质控后,根据患者体型合理选择曝光参数,偏瘦型78~81 kV/1 mAs,中等型84~85 kV/1 mAs ,肥胖型88~90 kV/mAs,超肥胖型93~96 kV/1 mAs,不同程度地降低了辐射剂量,结合图像后处理降噪功能,图像噪声无明显增加。本研究结果显示,通过质控前后曝光参数的合理改变,患者的辐射剂量明显减低(P<0.05),尤其是对瘦型患者辐射剂量约降低55%。质控前图像噪声评分2分2例、3分48例,质控后2分6例、3分44例,所有图像均满足诊断要求,质控前后图像噪声评分差异无统计学意义(P>0.05),图像质量保证。由于降低了毫安秒,应用较大毫安,缩短了曝光时间,减少了肺纹理及膈肌等组织的运动模糊,在一定程度上提高了图像质量。

医学影像技术的正确应用是质量控制的根本保证。针对质控前图像质量存在的问题,本研究采用3种方法: ①应用调节控制超短曝光时间技术,当曝光量一定时,应用最大毫安,使曝光时间减到最短,减少了胸部运动组织模糊程度;②合理控制照射野的大小,使其尽量包括患者胸部边缘,质控前照射野最大,质控后根据患者胸部大小,缩小照射野,使有效像素比例增大[14],散射线对图像污染减少,图像分辨率增加,图像清晰度提高;③在床旁胸部DR检查中,质控前自由呼吸状态曝光改为深吸气屏气后曝光,并改进曝光方式,按曝光按钮3 s后,瞩患者深吸气屏气,5 s后曝光(经呼吸训练测试,患者皆能屏气5 s以上,正常人能屏气15 s以上),由于急性心肌梗死患者心脏功能受到损害,使肺功能受到一定的影响,患者吸气屏气的时间显著变短,使深吸气屏气后曝光变得困难,但改进曝光方式后,使患者吸气屏气后曝光成为可能,确保了屏气状态下曝光。吸气屏气后曝光使肺组织含气增加,肺野增大,组织的对比度增加,避免了不必要的组织重迭,使各种组织病变显示更加清晰,同时肺、膈肌等器官处于相对静止状态,最大程度减少了运动模糊,图像质量明显提高。本研究结果显示,质控前肺纹理运动模糊24例,膈肌抬高27例,肋膈角显示不清36例。主要原因是未应用深吸气屏气后曝光,肺、膈肌处于呼气状态,因而使肺纹理运动模糊,膈肌抬高,肋膈角显示不清。质控后肋膈角显示不清3例,膈肌抬高3例,肺纹理运动性模糊4例,较质控前分别减少了87.5%、88.8%、91.6%,图像质量评分明显提高,差异有统计学意义(P<0.05)。质控后优质片占82.0%(41/50),不合格片为0,质控前优质片占24.0%(12/50),图像质量大幅度提升,为影像诊断的正确性提供了足够的保证。

DR的图像后处理是直接影响图像质量的重要环节[15]。后处理参数的优化和调整能够改善提高图像质量[16]。由于质控前曝光参数设计不够准确,DR图像在对比度、密度、边缘频率、噪声滤过等某些方面不合适。应根据图像后处理参数的默认值进行相应调节,找到最佳参数组合,以提高图像质量,满足诊断要求。但是操作技师没有很好地应用图像后处理参数。在质控前50例中,有2例噪声少许,没有应用噪声滤过再处理。应在噪声滤过默认值5的基础上加大滤过,降低噪声,提高图像质量。在质控后50例图像中,由于降低曝光参数,图像噪声增大,12例噪声少许,5例明显,但是通过降噪处理,噪声明显减低,50例图像中仅余6例噪声少许,较降噪前明显减少。质控前11例图像对比度差,其中8例应在对比度、边缘增强默认值的基础上进行调整,以便获得较好的对比度。在质控后50例图像中,有8例图像对比度欠佳,通过调节对比度、密度、边缘频率等参数值,找到最佳参数组合,对比度得到很好的改善。总之,DR图像后处理参数优化与调整,对保证图像质量起到很大的作用,应给予足够重视。

在质控前50例图像中7例图像胸廓不对称,两侧肺野透亮度不一致(非病理性),主要有3个方面的原因:①由于急性心肌梗死病情危急,需静卧治疗,不宜移动,这给搬动患者带来不便,易造成患者冠状面与探测器板不平行;②病床带有气垫,两侧稍有受力不均,会造成患者冠状面与探测器板不平行;③患者背部放置探测器板处,常放有衣服、被单等物品,使探测器板放置不平。这因素可造成两肺之间X线穿透的厚度及密度发生微小的差异改变。DR具有输出较高的灰阶功能,对密度差异特别敏感,这微小的差异改变使两侧肺野透亮度不一致。针对此类情况,在检查前将病床气垫中的气尽量放完,清理探测器下面的衣服、被单等物品,使探测器板尽量放置平整,且与X线中心方向垂直。质控后的所有图像,两侧肺野透亮度均一致,图像质量得到明显的改善。

综上所述,本研究针对质控前所存在的问题,质控后根据患者的体型,合理地降低曝光参数,采用超短曝光时间调节技术与吸气屏气曝光技术,正确运用图像后处理参数,将探测器平整放置,使患者所受辐射剂量大幅降低,同时图像质量有较大的提高,使床旁胸部DR在急性心肌梗死患者中得到更好的应用。

本研究存在一定不足:①样本量相对较小,尚需扩大样本量;②未对质控前后图像的诊断效能差异进行评价,应给予评价;③其他危重患者DR床旁的应用未进行相应研究,应扩大研究范围;④未对质控前后胸片的密度、对比度等进行客观评价。

[1] 郑放超,丁成怀,李超,等.IMIX DR自动、手动曝光控制胸片1000例对比研究[J].医疗卫生装备,2011,32(5):105-110.

[2] 余建明,牛延涛.CR、DR成像技术学[M].北京:中国医药科技出版社,2009:268-270.

[3] 孙涛,李大鹏,韩善清.床旁数字化X射线摄影的质量保证与质量控制[J].中国医学装备,2016,13(4):25-27,28.

[4] 刘伟宾,张燕.床旁数字X线摄影辐射剂量控制分析[J].医疗卫生装备,2012,33(3):114-115.

[5] 于新设,周雷.床旁X射线摄影的防护[J].黑龙江医药,2011,24(1):108-109.

[6] 杨儒牛,刘向东.调节控制超短时间曝光技术在对婴幼儿进行胸部DR检查中的应用效果[J].当代医药论丛,2017,15(19):203-204.

[7] 熊鑫鑫,郭辉,冯兆海,等.儿童数字化X线摄影(DR)辐射剂量优化的研究[J].新疆医科大学学报,2017,40(11):1399-1401.

[8] 郭哲,吴文娟,钟志伟,等.影响床旁移动DR图像质量的常见因素及动态管理和控制[J].河北医科大学学报,2017,38(2):184-187.

[9] 徐晓娟,华海琴.自动曝光控制双因子模式对胸部DR图像质量和辐射剂量的影响[J].放射学实践,2017,32(1):79-81.

[10] 张立新,刘启桐,王树芝,等.特殊情况下非常规数字化X线摄影方式的临床应用[J].中华放射学杂志,2011,45(3):306-308.

[11] 华灯海,胡汉金,戴家应,等.不同型号X线机在床边摄片中的应用分析[J].安徽卫生职业技术学院学报,2010,9(3):32-33.

[12] 温齐平,国海万,郭稳利.CR床边胸片的影像质量分析及改进[J].中国现代医生,2008,46(28):111-112.

[13] 杨峰,查云飞.低剂量CT尿路造影应用[J].放射学实践,2015,30(6):696-699.

[14] Guo H,Liu WY,He XY,et al. Optimizing imaging quality and radiation dose by the age-dependent setting of tube voltage in pediatrie chest digital radiography[J] . Korean J Radiol,2013,14(1):126-131.

[15] 盛炳镛,毛翎,周韶炜,等.尘肺病诊断中数字化X线摄影图像后处理的优化[J].中华劳动卫生职业病杂志,2013,31(11):825-829.

[16] 陈钧强,蒋兆强,周斌,等.数字化X线摄影图像后处理参数调整在建立尘肺病诊断参考片中的作用[J].中华劳动卫生职业病杂志,2012,30(1):3-7.