错颌畸形是指在儿童生长发育过程中,由先天性遗传因素或后天环境因素,也可在生长发育后因外伤、牙周病等原因造成牙齿排列不齐、上下牙弓牙合关系异常等[1]。既往对于错颌畸形患儿多采用固定矫治治疗。但有研究显示固定矫治器对牙周健康有明显影响,同时还可妨碍每日刷牙等口腔卫生措施而加重牙龈组织炎症[2]。还有报道指出应用固定矫治器可引起牙龈肿胀、牙龈出血等牙龈炎症表现[3]。因此,临床亟需寻找更佳治疗错颌畸形的方法。无托槽隐形矫治技术正是基于计算机设计并制作的弹性牙齿矫正器,通过不断的小范围牙移动达到牙齿的矫治目的,并可确定生物力学的可行性,协助医师分析牙齿的移动方式,对促进口腔正畸发展具有重要意义[4]。基于此,笔者对错颌畸形患儿分别采用无托槽隐形矫治与传统固定矫治,通过对比观察无托槽隐形矫治的效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年9月—2018年2月我院口腔科收治的需行正畸治疗的错颌畸形患儿82例,根据治疗方法分为观察组39例和对照组43例。观察组男性21例,女性18例;年龄5~13岁,平均(9.2±3.1)岁;安氏Ⅰ类错颌畸形32例,安氏Ⅱ类错颌畸形7例;病程1~3年。对照组男性29例,女性24例;年龄6~13岁,平均(9.6±3.2)岁;安氏Ⅰ类错颌畸形34例,安氏Ⅱ类错颌畸形9例;病程1~2年。2组一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:①年龄5~13岁;②安氏Ⅰ或Ⅱ类牙列错颌畸形;③口腔卫生习惯良好;④上下颌牙列均轻度拥挤;⑤前牙或前磨牙存在倾斜牙或扭转牙;⑥非拔牙矫治;⑦无其他重大系统性疾病及全身系统性疾病;⑧无正畸治疗史;⑨依从性好,能遵医嘱完成矫治。排除标准:①拔牙矫治者;②有口腔不良习惯者;③重度牙列拥挤或严重骨性错牙合者;④伴有重大系统性疾病及全身系统性疾病者;⑤进展期牙周炎、牙龈炎、口腔黏膜疾病者;⑥有正畸治疗史者。

1.3 治疗方法 观察组用无托槽隐形矫治,经牙颌面照片、拍摄X线片及确定畸形类型后拟定矫治计划,由专业人员通过OrthoDS软件设计出三维模拟矫治过程动画,采用计算机三维立体图像技术以透明高分子材料制成无托槽隐形矫治器。每日除进食刷牙不戴外,佩戴该矫治器时间不少于20 h。患者每4~6周来院复查1次,复诊时需观察牙齿移动情况,必要时行针对性处理(黏结附件、邻面去釉、调颌等)。矫治者每2周自行更换1次矫治器。对照组采用传统固定矫治,经检查确定畸形类型并确定固定矫治器型号。固定矫治选用3 M直丝弓托槽,严格按直丝弓矫治程序进行操作[5]。2组均治疗6个月。

1.4 观察指标 ①比较2组临床疗效;②比较治疗前后2组牙周指数[牙龈指数(gingival index,GI)、龈沟探诊深度(sulcus probing depth,SPD)、龈沟出血指数(sulcus bleeding index,SBI)、菌斑指数(plaque index,PLI)];③比较治疗后2组倾斜牙扶正时间、转位牙扭正时间;④比较治疗前后2组矫治满意度;⑤比较治疗期间不良反应发生情况。

1.5 评价标准

1.5.1 临床疗效[6] 显效:矫治后牙齿排列整齐,牙列错颌畸形、前牙覆牙颌恢复正常;有效:矫治后牙齿排列基本整齐,牙列错颌畸形纠正,前牙覆牙颌明显改善;无效:矫治后牙齿排列不整齐,牙列错颌畸形未纠正,前牙覆牙颌无明显改善。以显效+有效计算总有效率。

1.5.2 GI 通过视诊和探诊了解每颗指数牙近中唇乳头、正中唇缘、远中唇乳头、舌侧龈缘情况,根据以下评分标准评估GI,4个位点评分平均值为每颗牙评分,患者评分为全部受检牙评分平均值。评分标准:牙龈健康计为0分;牙龈颜色轻度改变,轻度水肿,探诊龈沟无出血计为1分(牙龈轻度炎症);牙龈颜色发红,水肿光亮,探诊龈沟出血计为2分(牙龈中度炎症);牙龈红肿或溃疡明显,并有自动出血倾向计为3分(牙龈严重炎症)[7]。

1.5.3 SPD 选下颌4颗切牙为指数牙,测量时用钝头牙周探针检测每颗指数牙龈沟深度(该牙唇面和舌面的近中、中央、远中6个位点的平均值),个人龈沟探诊深度为全部受检牙龈沟深度的平均值[8]。

1.5.4 SBl 选下颌4颗切牙为指数牙,矫治前和矫治后观察龈沟出血情况。个人得分为全部受检牙得分的平均值。评分标准:龈乳头、龈缘外观无异常,轻探龈沟后未发现出血,为0分;龈乳头、龈缘有轻度炎症,但轻探龈沟后未发现出血,为1分;牙龈发现轻度炎症,轻探龈沟后发现点状出血,为2分;牙龈发现中度炎症,轻探龈沟后发现出血,为3分;牙龈重度炎症,不但有颜色改变,并且水肿明显,探诊后龈沟出血并溢出,为4分;牙龈有颜色的改变,肿胀明显,探诊后出血或自动出血计,为5分[9]。

1.5.5 PLI 采用Turesky改良法行菌斑染色,根据菌斑面积记分,个人得分为全部受检牙得分的平均值。评分标准:牙面无菌斑计为0分;牙颈部龈缘处有散在点状菌斑计为1分;牙颈部菌斑宽度≤1 mm计为2分;牙颈部菌斑宽度>1 mm,但覆盖面积不足牙面1/3计为3分;菌斑覆盖面积占牙面1/3~2/3计为4分;菌斑覆盖面积超过牙面2/3计为5分[10]。

1.5.6 矫治后满意度 由本科室设计并发放患者满意度调查问卷,内容包括美观舒适度、固位功能、咀嚼功能、便捷程度、语言功能5项,每项评分0~10分,得分越高代表满意度越高。

1.6 统计学方法 应用SPSS 12.2统计软件分析数据。计量资料比较分别采用两独立样本的t检验和配对t检验;计数资料比较采用χ2检验;等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

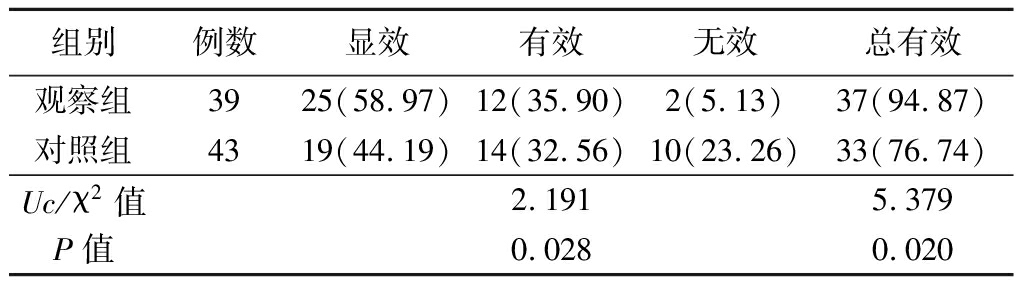

2.1 2组临床疗效比较 治疗后,观察组临床疗效优于对照组,总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组临床疗效比较

Table 1 Comparison of clinical efficacy between two groups (例数,%)

组别例数显效有效无效总有效观察组3925(58.97)12(35.90)2(5.13)37(94.87)对照组4319(44.19)14(32.56)10(23.26)33(76.74)Uc/χ2值2.1915.379P值0.0280.020

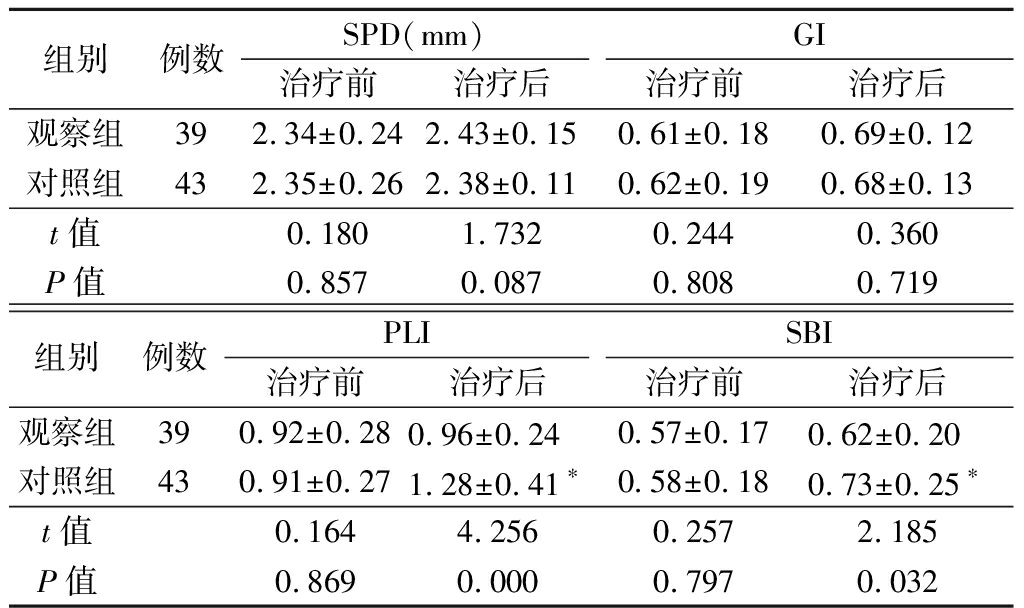

2.2 2组牙周指数比较 治疗前,2组SPD、GI、PLI及SBI差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,对照组PLI、SBI明显高于治疗前(P<0.05),SPD、GI与治疗前差异无统计学意义(P>0.05),观察组SPD、GI、PLI及SBI与治疗前差异无统计学意义(P>0.05);观察组PLI、SBI明显低于对照组(P<0.05),SPD、GI与对照组差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 2组治疗前后牙周指数比较

Table 2 Comparison of periodontal index before and after treatment between two groups ![]()

组别例数SPD(mm)治疗前治疗后GI治疗前治疗后观察组392.34±0.242.43±0.150.61±0.180.69±0.12对照组432.35±0.262.38±0.110.62±0.190.68±0.13t值0.1801.7320.2440.360P值0.8570.0870.8080.719组别例数PLI治疗前治疗后SBI治疗前治疗后观察组390.92±0.280.96±0.24 0.57±0.170.62±0.20 对照组430.91±0.271.28±0.41∗0.58±0.180.73±0.25∗t值0.1644.2560.2572.185P值0.8690.0000.7970.032

*P值<0.05与治疗前比较(配对t检验)

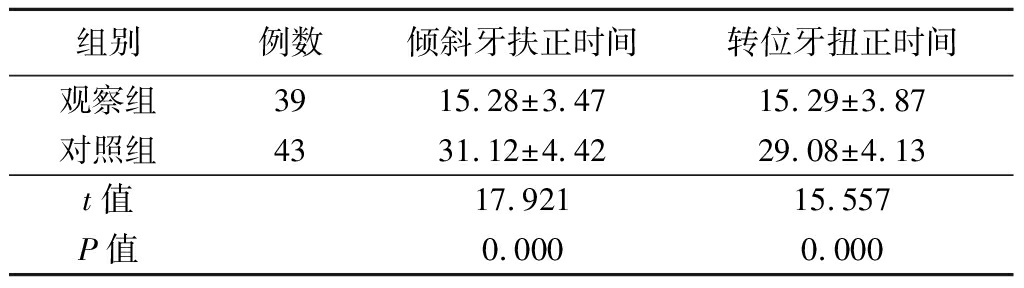

2.3 2组倾斜牙扶正时间、转位牙扭正时间比较 观察组倾斜牙扶正时间、转位牙扭正时间明显短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 2组倾斜牙扶正时间、转位牙扭正时间比较

Table 3 Comparison of tilting teeth and righting time between two groups ![]() 周)

周)

组别例数倾斜牙扶正时间转位牙扭正时间观察组3915.28±3.4715.29±3.87对照组4331.12±4.4229.08±4.13t值17.92115.557P值0.0000.000

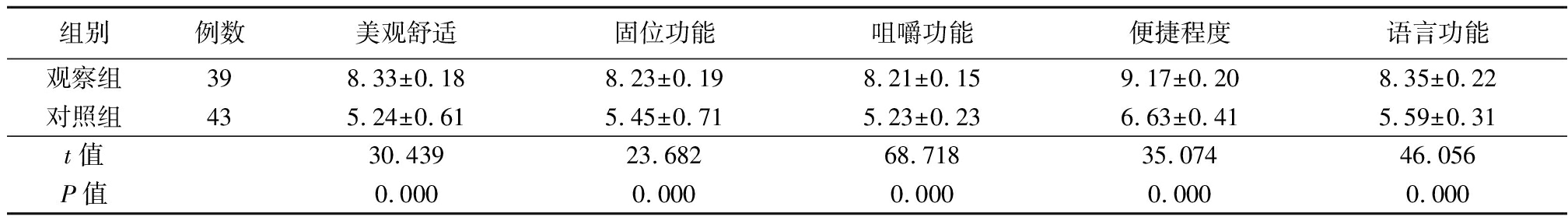

2.4 2组矫治后满意度评分比较 观察组美观舒适、固位功能、咀嚼功能、便捷程度级语言功能满意度评分明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 2组错颌畸形矫治后满意度评分比较

Table 4 Comparison of satisfaction scores between two groups after correction of malocclusion ![]() 分)

分)

组别例数美观舒适固位功能咀嚼功能便捷程度语言功能观察组398.33±0.188.23±0.198.21±0.159.17±0.208.35±0.22对照组435.24±0.615.45±0.715.23±0.236.63±0.415.59±0.31t值30.43923.68268.71835.07446.056P值0.0000.0000.0000.0000.000

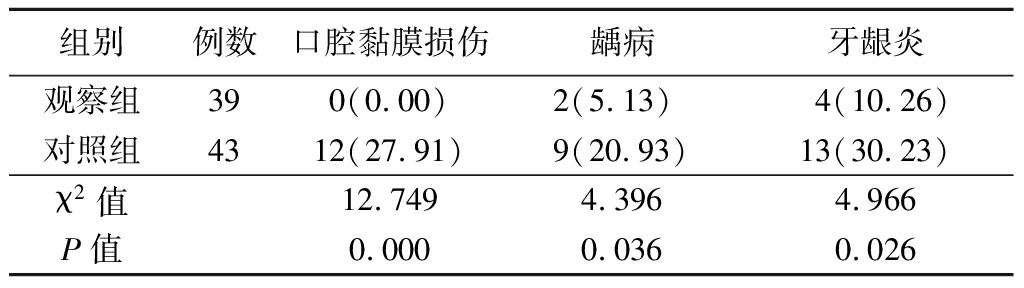

2.5 2组治疗期间不良反应比较 观察组治疗期间口腔黏膜损伤、龋病及牙龈炎发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 2组错颌畸形治疗期间不良反应比较

Table 5 Comparison of adverse reactions between two groups during treatment of malocclusion (例数,%)

组别例数口腔黏膜损伤龋病牙龈炎观察组390(0.00)2(5.13) 4(10.26)对照组4312(27.91)9(20.93)13(30.23)χ2值12.7494.3964.966P值0.0000.0360.026

3 讨 论

错颌畸形发病因素和机制错综复杂,可能由单一因素或多种因素共同作用所致。依据发生时间、错颌畸形病因可分为先天性因素和后天性因素两大类。依据个体发生机制,其病因又可分为遗传因素和外界环境因素,其中前者在错颌畸形发病因素中所占比率较高。有研究报道,遗传因素约占我国错颌畸形所有病因的29.4%[11],环境因素包括疾病因素、口腔不良习惯及儿童替牙期局部障碍。

矫治原理随着计算机辅助设计和制作技术的发展,无托槽隐形矫治技术应运而生[4,12]。无托槽隐形矫治器是通过不断地小范围牙齿移动以达到矫治目的,2周内可移动牙齿0.25~0.33 mm。其矫治力主要来源于热压膜材料变形后的回弹力,矫治力大小及作用时间均可控[13]。但需注意每日佩戴矫治器时间应≥20 h,每隔1周自行更换矫治器,每6周复查牙齿移动情况。

目前无托槽隐形矫治的适应证为:①牙列轻度拥挤或间隙(1~5 mm);②可经唇倾、压低前牙矫正的深覆牙合;③牙性牙弓狭窄;④固定矫治器正畸治疗后复发者。以下情况可考虑应用无托槽隐形矫治:①不愿行固定矫治者;②后牙牙合关系稳定者;③无需前牙大范围修复者;④仅牙齿单纯倾斜移动者;⑤牙周状况不良或龋齿者;⑥覆牙合较浅或轻度开牙合者;⑦牙齿重度磨耗者;⑧面型可接受并伴轻度牙列拥挤的轻度Ⅱ类错颌畸形患者[14]。

无托槽隐形矫治器避免了固定矫治器正畸治疗时可能发生的往复牙齿移动,降低牙齿脱碎发生风险;此外,无托槽隐形矫治复诊间隔时间较长(每4~6周复诊1次),这极大减轻了医生和患者的负担,提高了治疗效率[15]。本研究结果显示,治疗后,观察组临床疗效优于对照组,总有效率高于对照组(P<0.05);观察组倾斜牙扶正时间、转位牙扭正时间均短于对照组(P<0.05)。

由于固定矫治器托槽、弓丝等部件可增加口腔黏膜损伤率,可能导致出血,而无托槽隐形矫治器可极大避免口腔黏膜出血。有研究显示,无托槽隐形矫治器佩戴时便于取出,不妨碍口腔卫生措施,而且能调控矫治力大小和施力部位,从而避免因菌斑迁徙破坏牙周组织[16]。本研究结果显示,观察组治疗前后SPD、GI、PLI、SBI差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,对照组PLI、SBI明显高于治疗前,观察组PLI、SBI明显低于对照组(P<0.05)。

固定矫治技术有美观度差、不能自行摘戴、卫生清洁困难、影响进食等不可规避的缺点。而无托槽隐形矫治器无钢丝和托槽,口腔中异物感很小,摘戴容易,故患者满意度较高[17]。本研究结果显示,观察组美观舒适、固位功能、咀嚼功能、便捷程度级语言功能满意度评分明显高于对照组(P<0.05)。无托槽隐形矫治器矫治期间口腔异物感小,舒适美观,可临时摘除行刷牙等口腔清洁措施,并且可减少牙周病、龋病和牙龈炎等的发生[18]。本研究结果显示,观察组口腔黏膜损伤、龋病及牙龈炎发生率低于对照组(P<0.05)。

无托槽隐形矫治技术具有美观、节约椅旁时间、有利于较少夜间磨牙、舒适、不易发生牙根吸收、易于保持口腔卫生、无碍发音等优点[19]。但笔者在临床工作中发现其存在一些问题,如在控制牙齿长距离的控根移动和精细调整方面尚有欠缺,以及控根能力有限、材料不稳定等,还需在今后研究中给予解决[20]。

综上所述,无托槽隐形矫治在错颌畸形患儿正畸治疗中具有较好的效果,有利于保持口腔卫生,不影响牙周健康,并可提高患者满意度,减少治疗期间口腔不良反应的发生,值得推广应用。

[1] 魏琰,赵千,韩汉,等.206例儿童口腔不良习惯与错颌畸形分析[J].临床医学研究与实践,2016,1(7):17,20.

[2] 李洪,卢英杰,梁晶.无托槽矫治与传统固定矫治的效果及牙周健康比较[J].中国当代医药,2018,25(17):128-130.

[3] Almeida AB,Leite IC,Melgaco CA,et al. Dissatisfaction with dentofacial appearance and the normative need for orthodontic treatment: determinant factors[J]. Dental Press J Orthod,2014,19(3):120-126.

[4] 丛赫,刘继辉,张桂荣.无托槽隐形矫治技术研究进展[J].广东牙病防治,2014,22(1):50-54.

[5] 赵杨.口腔正畸固定矫治器的应用效果[J].中国当代医药,2018,25(8):92-94.

[6] 邹毅军.研究比较无托槽隐形矫治器与固定矫治器在口腔正畸治疗中的效果[J].中国社区医师,2018,34(21):15-16.

[7] 刘国谦.无托槽矫治技术用于口腔正畸治疗的临床效果[J].医疗装备,2018,31(14):112-113.

[8] Li W,Wang S,Zhang Y. The effectiveness of the Invisalign appliance in extraction cases using the the ABO model grading system: a multicenter randomized controlled trial[J]. Int J ClinExp Med,2015,8(5):8276-8282.

[9] 余树容,陈浩.正畸治疗患者不同结扎方式对菌斑指数和龈沟出血指数的影响[J].蚌埠医学院学报,2015,40(10):1352-1353,1356.

[10] 黄晓峰,张丁.使用正畸菌斑指数评价固定矫治器患者的菌斑分布状况[J].北京口腔医学,2005,3(4):234-236,239.

[11] 陈敏,尹敏.绍兴地区学龄前儿童错颌畸形与口腔不良习惯关系的调查[J].中国妇幼保健,2016,31(10):2160-2162.

[12] 张凤丹.国产无托槽隐形矫治器牙齿移动效能的评价[D].贵阳:贵州医科大学,2017.

[13] 白玉兴.无托槽隐形矫治技术发展中的喜与忧[J].中华口腔医学杂志,2017,52(9):521-523.

[14] 冯翠娟,卢淑娟,李佳,等.无托槽隐形矫治技术[J].中国实用口腔科杂志,2017,10(10):593-597.

[15] 廖小欢.无托槽隐形矫治器与固定矫治器在口腔正畸治疗中的效果比较[J].临床医学工程,2016,23(8):995-996.

[16] 陈悦娜,张雪玲,戚维舒,等.无托槽隐形矫治初期患者口腔健康相关生活质量初步研究[J/CD].中华口腔医学研究杂志:电子版,2016,10(3):224-227.

[17] 熊剑.无托槽隐形矫治器与固定矫治器在口腔正畸治疗中的效果对比观察[J].中国继续医学教育,2018,10(12):108-109.

[18] 李伟,黄玉婷.无托槽隐形矫治器与传统固定矫治器对患者牙周健康影响的临床观察[J].实用口腔医学杂志,2017,33(2):270-272.

[19] 沈强.无托槽隐形矫治技术在口腔正畸中的应用分析[J].中国继续医学教育,2015,7(19):89-90.

[20] 潘婷婷,房兵.无托槽隐形矫治效能影响因素的研究进展[J].国际口腔医学杂志,2015,42(3):364-366.