腓总神经为坐骨神经的分支,由于其处于小腿表浅位置,并附着于骨表面,周围软组织少,可移动性差,故极易受损[1]。腓总神经损伤的常规康复治疗方法包括早期运动康复配合超短波、调制中频等物理因子疗法及生物反馈疗法[2]。然而,由于足背屈无力导致的廓清障碍,造成了异常运动模式[3],严重阻碍了陆地上的行走训练。水中运动[4-5]凭借其浮力[6],使踝背屈变得容易,同时结合温度、静水压力,配合水中跑台,使腓总神经损伤的行走训练成为可能。本研究旨在观察水疗对腓总神经康复的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2013年10月—2017年8月由天津市环湖医院康复医学科通过临床评定及肌电图检查确诊的腓总神经损伤患者20例,其中胫骨骨折损伤15例,缺血缺氧性损伤5例。随机分为2组。实验组10例,男性5例,女性5例;年龄 24~55岁,平均(39.57±14.63)岁;病程(3.6±1.3)个月;受伤部位:左侧6例,右侧4例。对照组10例,男性4例,女性6例;年龄 27~53岁,平均(40.21±12.34);病程(3.5±1.5)个月;受伤部位:左侧3例,右侧7例。2组性别、年龄、病程和神经损伤部位分布差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准和排除标准 入选标准:①年龄17~60岁;②病程1~6个月;③有明确的外伤史或牵拉压迫史;④经电生理检查证实仅单侧腓总神经损伤:腓总神经混合肌肉动作电位(compound muscle active potentials,CMAP)波幅<5 mV或未引出、运动传导速度(motor conduction velocity,MCV)<40 m/s ;⑤患者同意并签署知情同意书。 排除标准:精神疾病史、癫痫史、严重心肺疾病患者、其他导致下肢活动受限的患者及开放性创伤患者。

本研究经医院伦理委员会批准。

1.3 治疗方法 2组均接受营养神经的常规药物和(或)腓骨头水平区神经外减压术,低频调至中频的电刺激治疗(北京奔奥BA2008Ⅲ电脑中频治疗仪,正弦调制中频电流,通断比1∶1,频率50 Hz,调制波幅100%的间调波[7])。在此基础上,对照组接受常规康复治疗,实验组接受常规康复治疗和与水中运动治疗相结合的综合治疗方法,但2组总训练时间相同。

1.3.1 对照组 主要采用常规的康复训练,牵拉踝关节防止其挛缩,保持关节活动度,主动进行踝背屈肌力训练:要求患者仰卧,屈髋屈膝位下进行踝主动背屈的同时,治疗师用手施以适当、持续的力量在其足背部,并且用向心性按摩放松促进回流,改善代谢与营养,以及用毛刷、冰来刺激其小腿及足背部增加本体感觉输入。每周训练5次, 40 min/次,连续进行8周。

1.3.2 实验组 除了对照组训练方法以外,加入水疗训练,水疗采用英国希斯派电动步行浴及法国SOMETHY的型号为ESPACE的大型训练池。步行浴根据患者实际情况调节水面高度及步行速度。治疗师注意观察步态,及时纠正异常步态。大型训练池水深1 m、水温约35 ℃。通过2 m×0.8 m的观察窗嘱患者进行以下训练: ①站立位在水的浮力下作勾脚运动,待踝背屈可抗阻力时作踝背屈位的屈髋屈膝动作;②坐在池内座椅上用水下涡流气泡刺激小腿及足背,增加其感觉输入;③在逆流阻力系统中进行步行训练;④治疗师在水中对患者进行踝背屈的牵拉。每周训练5次,常规康复训练 20 min/次+水疗20 min/次 ,连续进行8周。

1.4 评价指标 2组患者在治疗前与治疗8周后,均进行患侧小腿围度、关节活动度、10 m步行速度及电生理检测。

1.4.1 患侧小腿围度 嘱患者平卧位,膝关节伸直,下肢稍外展,在小腿最粗的部位进行测量[8]。

1.4.2 踝背屈的主动关节活动度 腓总神经损伤导致足背屈无力。故嘱患者平卧位,用量角器将轴心放于踝外侧骨性凸起标志,固定臂为腓骨小头和外踝连线,移动臂和第5跖骨纵轴平行,让患者尽力背屈至最大角度并记下度数[8]。测量时应注意避免髋膝代偿。

1.4.3 10 m步行速度 在足够宽敞的空间内,分别在平坦地面的起始处、3 m处、13 m处和终点处作好标记。嘱患者从起始点开始尽可能最快速度步行走至终点,并用秒表记录患者从3~13 m处所用时间,记录的时间精确至0.1 s,数据以m/s表示[9]。每位患者测试3次,并取3次最快1次数值进行记录,每次测试之间可让患者休息2~3 min。

1.4.4 神经传导的测定[10] 应用丹迪Neuromatic 2000 M 型肌电仪,嘱患者放松平躺在安静的检查室内,室内保持常温26℃并完全暴露患侧肢体的小腿。保持所处环境光线柔和,清洗擦拭皮肤表面并保持皮肤的干燥,以避免导致基线不稳波形不准[11]。①腓总神经MCV测定:在对神经干的远、近2个端点刺激后,于该神经所支配的远端肌肉记录诱发出的 CMAP,并计算出腓总神经的MCV[12]。②腓肠神经感觉神经传导速度(sensory conduction velocity,SCV)测定:由于不受神经肌肉接头的影响,故与MCV不一样的是SCV可以直接通过刺激点到记录点间的距离和潜伏时计算[12]。③神经传导速度测定参数:采用肌电图前置放大,并输入阻抗为1 000 000 mΩ,共模抑制比为>85,通道的采样频宽设置20~500 Hz,灵敏度<0.1 μ;采用的肌电信号数据频率为2 048 Hz[13];使用专用信号软件MyoResearch进行分析。

1.5 统计学方法 应用SPSS 13.0软件处理数据。计量资料比较分别采用两独立样本的t检验和配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

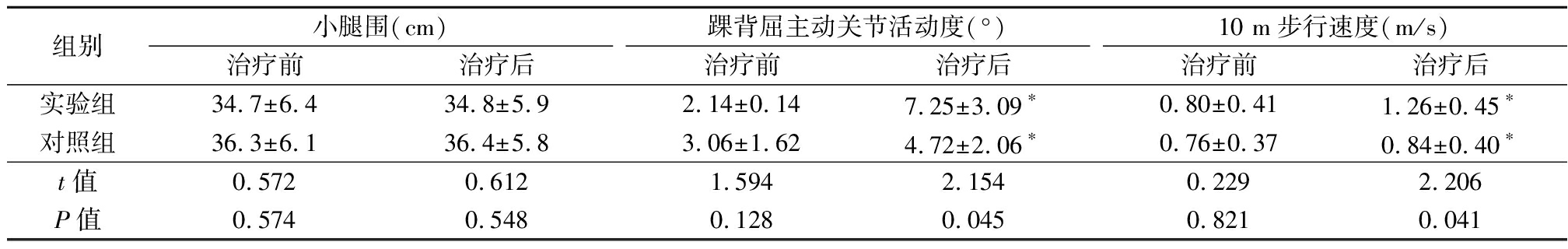

2.1 2组小腿围、踝背屈主动关节活动度、10 m步行速度比较 治疗前2组小腿围、踝背屈主动关节活动度、10 m步行速度评分差异均无统计学意义(P>0.05)。2组治疗后小腿围与治疗前差异无统计学意义(P>0.05), 治疗后2组小腿围差异无统计学意义(P>0.05);2组治疗后踝背屈主动关节活动度、10 m步行速度均较治疗前明显增加(P<0.05),但实验组增加幅度更大,治疗后踝背屈主动关节活动度、10 m步行速度均大于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组治疗前后小腿围、踝背屈主动关节活动度及10 m步行速度比较

Table 1 Comparisons of calf circumference,ankle joint active flexure dorsal angle and 10 meter walking speed pretheray between two groups before and after treatment ![]()

组别小腿围(cm)治疗前治疗后踝背屈主动关节活动度(°)治疗前治疗后10 m步行速度(m/s)治疗前治疗后实验组34.7±6.434.8±5.92.14±0.147.25±3.09∗0.80±0.411.26±0.45∗对照组36.3±6.136.4±5.83.06±1.624.72±2.06∗0.76±0.370.84±0.40∗t值0.5720.6121.5942.1540.2292.206P值0.5740.5480.1280.0450.8210.041

*P值<0.05 与治疗前比较(配对t检验)

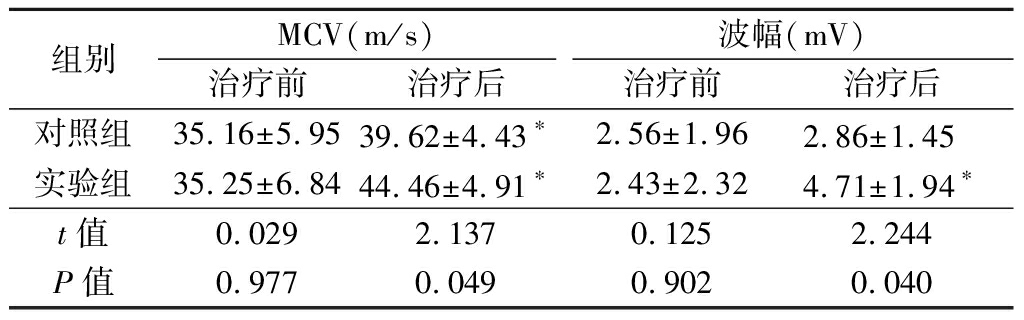

2.2 2组治疗前后腓总神经MCV和波幅比较 治疗前2组腓总神经MCV和波幅差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后实验组MCV和波幅均大于治疗前(P<0.05);对照组治疗后腓总神经运动神经传导速度大于治疗前(P<0.05),而波幅与治疗前差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后实验组传导速度和波幅均大于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组治疗前后腓总神经MCV和波幅比较

Table 2 Comparison of MVC and amplitude of common peroneal nerve before and after treatment between two groups ![]()

组别MCV(m/s)治疗前治疗后波幅(mV)治疗前治疗后对照组35.16±5.9539.62±4.43∗2.56±1.962.86±1.45 实验组35.25±6.8444.46±4.91∗2.43±2.324.71±1.94∗t值0.0292.1370.1252.244P值0.9770.0490.9020.040

*P值<0.05与治疗前比较(配对t检验)

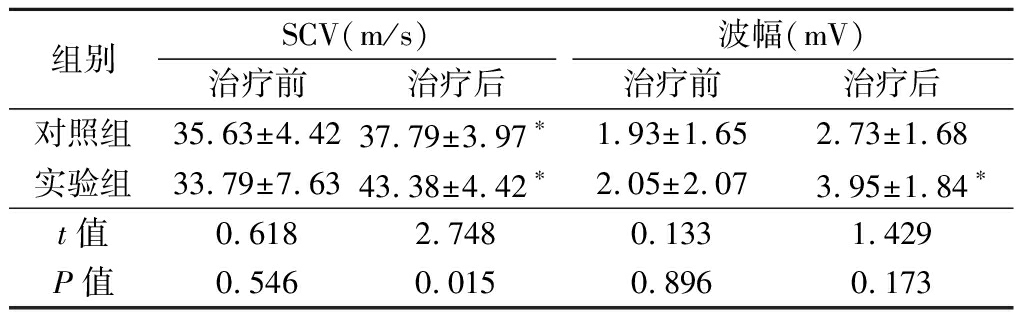

2.3 2组治疗前后腓肠神经SVC和波幅比较 治疗前2组腓肠神经SVC和波幅差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后实验组SVC和波幅均大于治疗前,且治疗后实验组SCV大于对照组(P<0.05);对照组治疗后SVC大于治疗前(P<0.05),而波幅与治疗前差异无统计学意义(P>0.05),治疗后实验组波幅与对照组差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 2组治疗前后腓肠神经SV和波幅比较

Table 3 Comparison of sural nerve SVC and wave amplitude before and after treatment between two groups ![]()

组别SCV(m/s)治疗前治疗后波幅(mV)治疗前治疗后对照组35.63±4.4237.79±3.97∗1.93±1.652.73±1.68实验组33.79±7.6343.38±4.42∗2.05±2.07 3.95±1.84∗t值0.6182.7480.1331.429P值0.5460.0150.8960.173

*P值<0.05与治疗前比较(配对t检验)

3 讨 论

腓总神经损伤常为足背屈无力,第一、第二足趾之间的皮肤感觉障碍,踝背屈困难,从而影响踝背屈,而踝关节为步行姿势及稳定性一个重要的微调关节,其背屈功能直接对下肢运动功能、步行均存在重要的影响。患者由于在健侧足着地之后,踝背屈肌不能进行有效的离心性收缩控制踝跖屈的速率,故行走时胫骨前肌力量不足导致踝不能背屈,造成过度屈髋、屈膝,需靠提高患腿代偿而完成摆动,整个行走过程中身体会左右摆动,骨盆侧移幅度增大,形成经典跨步样步态。而水具有浮力,Barela等[14]报道人在齐胸骨剑突的水中可减重60%左右。利用这一特性可让患者在水疗池中减小双下肢的负重,使得异常姿势得以纠正,同时降低了患者对步行的恐惧[14]。

本研究结果显示,2组训练后踝关节活动度均有显著提高,而实验组较对照组提高更多。说明水中运动较陆地训练更可提高踝背屈的能力。分析其原因:水中所具有的浮力使得陆地上难以完成的反复踝背屈训练得以实现[15],而且借助水所提供的特殊阻力特性,即速度依赖性,速度越快,相应的阻力也会越大。经过反复水中主动踝背屈训练,患者的踝背屈功能可得到有效改善。与此同时,水所具备的黏滞性,使患者在水中运动时动作速度减慢,有效增加了姿势调节能力,这也是使得步行改善的一个原因。本研究实验组10 m步行速度大于治疗前和对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

由于踝背屈无力,也会造成跟腱挛缩。有研究表明,结缔组织在20~30 ℃下伸长到所需长度的力比在35 ℃时大3倍。这是由于肌肉中的肌梭会随着温度的增加而对牵伸的敏感性下降,造成温度感受器的反射阈值变小[16]。故在恒温35 ℃的水温中,通过水的温度传导结合静水压对跟腱长时间且作用更深的放松情况下进行牵伸可有效增加跟腱延展性,减小牵伸时间,提高牵伸效率。本研究结果显示,经过水中训练,实验组踝关节背屈的主动活动度较对照组提高更显著。此外,水疗涡流喷射嘴会产生气泡和涡流,而产生的水泡靠近小腿和足背时破裂可以产生机械性振动,机械力持续作用于患肢的皮肤可提高瘫痪肌的血液循环,促进淋巴液回流,继而能促进周围神经系统的主体细胞——施万细胞和巨噬细胞的吞噬能力,加速远端神经纤维的瓦勒变性,诱发肌肉被动且有规律收缩与舒张,进而促进神经纤维的再生,使更多的感觉和运动纤维重新支配靶肌。由于肌电图的敏感性,使其成为临床上使用最普遍的神经检查评定技术,是记录人体神经肌肉活动过程中神经生物电流变化的专门诊断技术,可以提供客观精确的神经传导速度和波幅变化数据,从而明确神经损伤的程度、损伤部位,作出准确的诊断,是周围神经损伤诊断的金标准。可支配神经纤维的增多即神经纤维募集的数量多,表现为肌电图上动作电位振幅的增大。本研究实验组神经传导速度和波幅的提高显著优于对照组,可能的原因是通过水中运动治疗后伴随着近端周围神经的再生,轴突向远端重新生长延长,运动和感觉的神经纤维逐渐恢复了对靶肌肉的重新支配能力。

本研究2组治疗前后小腿围变化不明显,考虑原因可能为训练时间较短,且腓总神经损伤患者首要目的为防止肌肉进一步萎缩,小腿围度不减少就是一个良好的现象。在今后的研究中注意收集更长时间的资料,以便完善并精确研究数据。

本研究经过8周常规康复与水疗相结合的训练有效促进了腓总神经损伤患者周围神经的恢复,改善踝背屈的关节活动度与步行能力。故利用水的物理特性这一训练方法可以为腓总神经损伤患者的康复提供一个新思路。

[1] Bai L,Han YN,Zhang WT,et al. Natural history of sensory nerve recovery after cutaneous nerve injury following foot and ankle surgery[J]. Neural Regen Res,2015,10(1):99-103.

[2] 王宇,叶田,宋聪琳.沿神经走行电针取穴治疗腓总神经损伤临床观察[J].新中医,2016,48(5):132-134.

[3] 何薇,赵峰,王巧君,等.康复治疗对周围神经修复再生的作用[J].河北医科大学学报,2010,31(10):1240-1241.

[4] Hiengkaew V,Jitaree K,Chaiyawat P. Minimal detectable changes of the berg balance scale,fugl-meyer assessment scale,timed “Up & Go” Test,gait speeds,and 2-minute walk test in individuals with chronic stroke with different degrees of ankle plantarflexor tone[J]. Arch Phys Med Rehabil,2012,93(7):1201-1208.

[5] Mooventhan A,Nivethitha L. Scientific evidence-based effects of hydrotherapy on various systems of the body[J]. N Am J Med Sci,2014,6(5):199-209.

[6] 毛立伟,赵梦飞,潘化平,等.水中平板运动训练对中老年超重患者心肺功能以及运动能力影响的研究[J].中国康复医学杂志,2017,32(9):1021-1025.

[7] 燕铁斌.物理治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2013:352-354.

[8] 王玉龙.康复功能评定学[M].北京:人民卫生出版社,2013:45-46.

[9] 李亚斌,冯海霞,梁学镖,等.肌内效贴联合A型肉毒素局部注射和常规康复训练对脑卒中后下肢痉挛患者步行能力的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2017,39(8):598-601.

[10] Choi YK,Park YH,Lee JH. Effects of Kinesio taping and Mcconnell taping on balance and walking speed of hemiplegia patients[J]. J Phys Ther Sci,2016,28(4):1166-1169.

[11] 吕淑娟,邹吉敏,苏盈莹,等.121例糖尿病患者神经电生理分析[J].河北医科大学学报,2016,37(6):640-643.

[12] 陆国云,肖佛义.神经电生理检查对腰骶神经根病与腓总神经病的鉴别诊断价值[J].中外医疗,2014,33(6):179-180.

[13] 曹亚坤,郭卫东,王立民,等.高频超声与肌电图诊断尺神经肘管综合征的临床研究[J].河北医科大学学报,2016,37(9):1051-1054,1059.

[14] Barela AM,Stolf SF,Duarte M. Biomechanical characteristics of adults walking in shallow water and on land [J]. J Electromyogr Kinesiol,2006,16(3):250-256.

[15] Zhang Y,Wang YZ,Huang LP,et al. Aquatic therapy improves outcomes for subacute stroke patients by enhancing muscular strength of paretic lower limbs without increasing spasticity:a randomized controlled trial[J]. Am J Phys Med Rehabil,2016,95(11):840-849.

[16] Gibson AJ,Shields N. Effects of aquatic therapy and land-based therapy versus land-based therapy alone on range of motion,edema,and function after hip or knee replacement:a systematic review and Meta-analysis[J]. Physiother Can,2015,67(2):133-141.