创伤失血性休克是一种临床常见疾病,创伤失血性休克的严重程度与失血速度和失血量密切相关[1]。创伤失血性休克会导致机体重要器官组织灌注不足,对生命健康安全造成重大威胁[2]。创伤失血性休克后1 h是最为理想的抢救时间,采取积极有效的抢救措施能够提高患者生存率[3]。目前最为常用的抢救创伤失血性休克患者的方法是补液治疗。部分学者认为,对创伤失血性休克患者在基础血流灌注方法之上采取限制性液体复苏或者高渗盐液体复苏方法能够达到内环境的平衡点,最终减少缺血再灌注损伤情况的发生[4]。本研究旨在观察创伤失血性休克应用不同液体复苏的抢救疗效及对免疫功能和电解质水平的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年4月—2017年4月我院创伤失血性休克患者120例,按照入院顺序随机分为限制组(应用限制性液体复苏抢救方法,40例)、高渗盐组(应用高渗盐液体复苏抢救方法,40例)和常规组(应用常规液体复苏抢救方法,40例)。纳入标准:①入院抢救后存活时间超过12 h;②入院时损伤程度评分超过16分。排除标准:①精神障碍者;②并发严重心脑血管障碍者。限制组男性25例,女性15例;年龄35~53岁,平均(40.26±5.15)岁;受伤至抢救时间(55.32±16.25) min,创伤严重程度评分(33.02±5.87)分;受伤原因:暴力损伤14例、交通意外伤16例、坠落伤10例。高渗盐组男性26例,女性14例;年龄34~53岁,平均(40.44±5.25)岁;受伤至抢救时间(55.35±16.26) min,创伤严重程度评分(33.07±5.90)分;受伤原因:暴力损伤12例、交通意外伤19例、坠落伤9例;常规组男性23例,女性17例;年龄34~54岁,平均(40.36±5.27)岁;受伤至抢救时间(55.40±16.22) min,创伤严重程度评分(33.10±5.82)分;受伤原因:暴力损伤15例、交通意外伤17例、坠落伤8例。3组性别、年龄、受伤至抢救时间、创伤严重程度评分、受伤原因差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 3组入院后均建立静脉通道,根据不同创伤部位采取不同的手术治疗方式。限制组应用限制性液体复苏(早期提供胶体和电解质液,维持收缩压在75 mmHg左右)抢救方法;高渗盐组应用高渗盐液体复苏(1 500 mL 7.5%氯化钠溶液+胶体及晶体液输入,保持收缩压能够在短时间内回到100 mmHg)抢救方法;常规组应用常规液体复苏抢救方法,早期补液至收缩压大于100 mmHg。

1.3 观察指标 比较3组抢救治疗效果(24 h内病死率、7 d内病死率)、电解质水平( K+ 、 Na+ 、Cl- 、Mg2+ 浓度)、凝血功能(凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间)、并发症发生率(弥漫性血管内凝血、急性呼吸窘迫综合征)、平均输液量。

1.4 统计学方法 应用 SPSS 16.0统计软件分析数据。计量资料比较分别采用配对t检验、F检验和SNK-q检验;计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

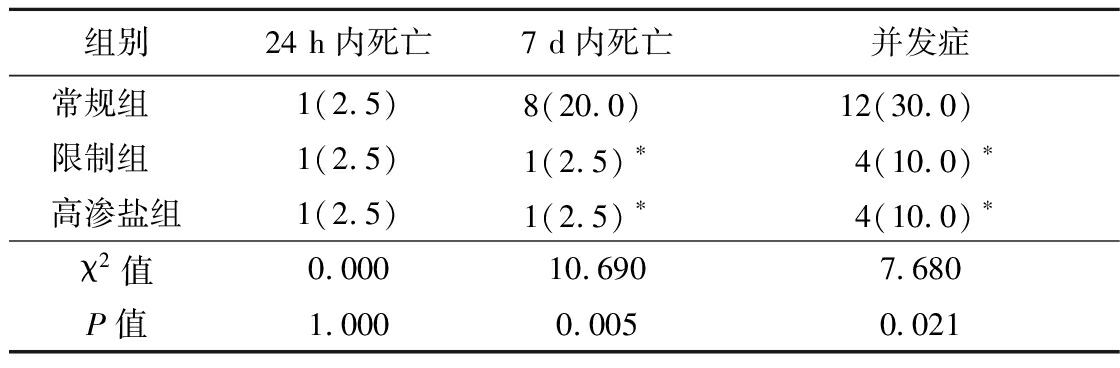

2.1 3组创伤失血性休克患者病死率、并发症发生率比较 3组创伤失血性休克患者24 h内病死率差异无统计学意义(P>0.05);限制组、高渗盐组创伤失血性休克患者7 d内病死率、并发症发生率低于常规组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 3组创伤失血性休克患者病死率、并发症发生率比较

Table 1 Comparisons of mortality and complications among three groups of traumatic hemorrhagic shock patients (n=40,例数,%)

组别24 h内死亡7 d内死亡并发症 常规组 1(2.5)8(20.0) 12(30.0) 限制组 1(2.5)1(2.5)∗ 4(10.0)∗高渗盐组1(2.5)1(2.5)∗ 4(10.0)∗χ2值0.00010.6907.680P值1.0000.0050.021

*P值<0.05与常规组比较(χ2检验)

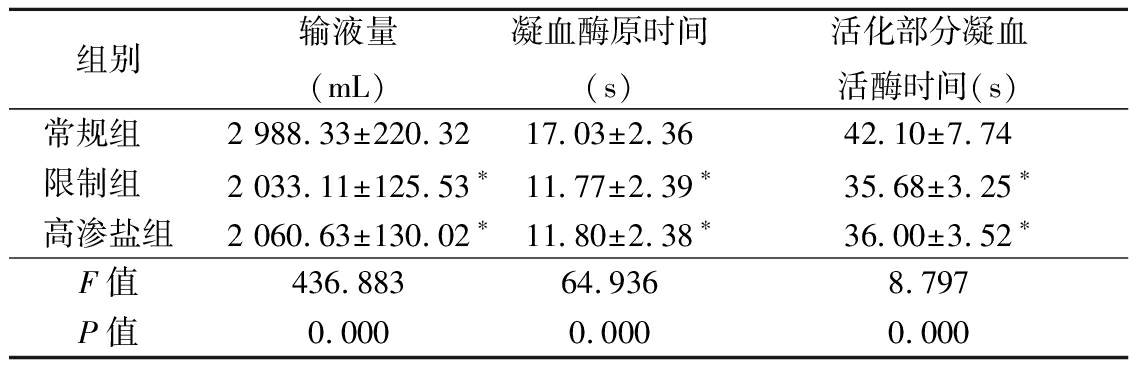

2.2 3组创伤失血性休克患者输液量、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间比较 限制组、高渗盐组凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间短于常规组,输液量少于常规组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

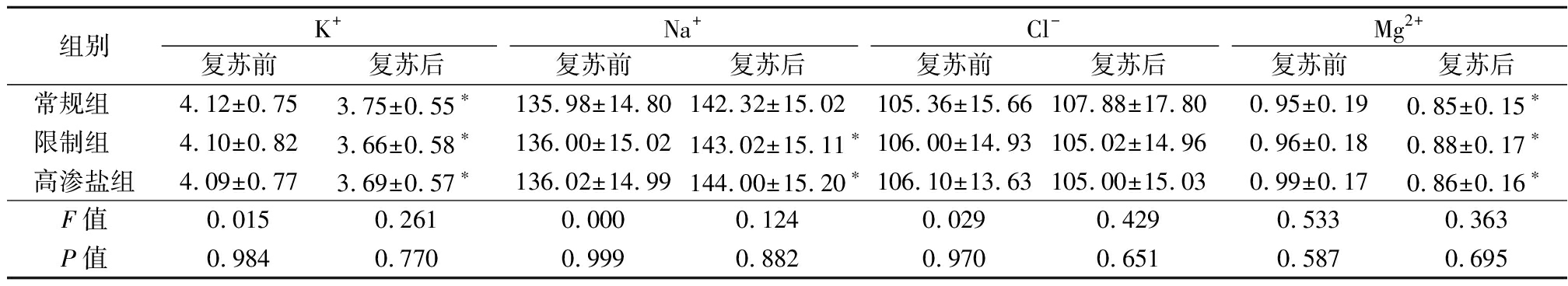

2.3 3组创伤失血性休克患者复苏前后电解质水平比较 复苏前后,3组电解质水平差异无统计学意义(P>0.05);复苏后,3组K+和Mg2+水平低于复苏前,限制组和高渗盐组Na+水平高于复苏前,差异均有统计学意义(P<0.05),复苏前后常规组Na+水平和3组Cl-水平差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表2 3组创伤失血性休克患者输液量、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间比较

Table 2 Comparison of infusion volume,prothrombin time and activated partial thromboplastin time in three groups of patients with traumatic hemorrhagic shock ![]()

组别输液量(mL)凝血酶原时间(s)活化部分凝血活酶时间(s)常规组 2 988.33±220.3217.03±2.3642.10±7.74限制组 2 033.11±125.53∗11.77±2.39∗35.68±3.25∗高渗盐组2 060.63±130.02∗11.80±2.38∗36.00±3.52∗F值436.88364.9368.797P值0.0000.0000.000

*P值<0.05与常规组比较(SNK-q检验)

表3 3组创伤失血性休克患者复苏前后电解质水平比较

Table 3 Comparison of electrolyte levels in three groups of patients with traumatic hemorrhagic shock before and after resuscitation ![]()

组别K+复苏前复苏后Na+复苏前复苏后Cl-复苏前复苏后Mg2+复苏前复苏后常规组 4.12±0.753.75±0.55∗135.98±14.80142.32±15.02105.36±15.66107.88±17.800.95±0.190.85±0.15∗限制组 4.10±0.823.66±0.58∗136.00±15.02143.02±15.11∗106.00±14.93105.02±14.960.96±0.180.88±0.17∗高渗盐组4.09±0.773.69±0.57∗136.02±14.99144.00±15.20∗106.10±13.63105.00±15.030.99±0.170.86±0.16∗F值0.0150.2610.0000.1240.0290.4290.5330.363P值0.9840.7700.9990.8820.9700.6510.5870.695

* P值<0.05与复苏前比较(配对t检验)

3 讨 论

创伤失血性休克是一种复杂的病理过程,创伤失血性休克患者机体在短时间内出现大量失血状况,多个器官组织功能受到影响[5]。严重创伤失血性休克患者会出现器官功能衰竭,从而威胁患者的生命健康安全[6]。

液体复苏方法是治疗创伤失血性休克患者的主要方法,早期快速地提供营养液,最终提高收缩压水平,维持血液微循环[7]。总而言之,治疗创伤失血性休克患者的重点在于及时提供液体复苏,恢复机体基础功能,延缓休克进展。

有研究表明,常规液体治疗方法在创伤失血性休克患者中具有一定价值,能够提高创伤失血性休克患者的成功抢救率[8]。但仍有研究表明,26%~29%创伤失血性休克患者在抢救成功后出现内环境代谢不平衡情况,出现凝血功能障碍和酸中毒等[9-10]。本研究结果显示, 3组创伤失血性休克患者24 h内病死率差异无统计学意义(P>0.05),限制组、高渗盐组创伤失血性休克患者在7 d内病死率、并发症发生率低于常规组(P<0.05)。表明限制液体和高渗盐治疗具有更为理想的治疗效果,与此同时降低创伤失血性休克患者的病死率和并发症发生率,使得肾脏功能组织的各项指标更为理想。常规液体复苏治疗方法在早期阶段会造成创面静脉压力状况,移动血凝块,与此同时创伤失血性休克患者凝血功能也会受到一定程度影响,不利于创伤失血性休克患者的止血[11]。

限制性液体复苏和高渗盐液体复苏是临床新的一种治疗方式,能够实现快速止血的目的[12]。通过早期限制液体复苏能够降低患者病死率,降低弥漫性血管内凝血、急性呼吸窘迫综合征等并发症发生率。复苏液体的种类和液体输入速度对整体复苏质量产生一系列影响,故在对创伤失血性休克患者治疗时要严格掌握好患者的基本病情,根据患者的具体情况选择合适的液体输入方式,以便更好地促进患者康复[13]。限制性液体复苏在治疗创伤失血性休克患者时能够实现快速止血的目的,显著提高创伤失血性休克患者的抢救成功率[14]。高渗盐的输入可以显著增加血清Na+水平,使得血管内和血管外产生渗透压梯度状况,迅速改善创伤失血性休克患者的血容量,通过心肌细胞直接产生改善心肌功能[15]。

本研究结果显示,限制组、高渗盐组凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间短于常规组,输液量少于常规组,差异均有统计学意义(P<0.05)。表明高渗盐组所使用的氯化钠溶液能产生较强的渗透压,在较短时间内能够迅速增加创伤失血性休克患者的循环血量[16]。而如果创伤失血性休克患者在短时间内过多补液会增加重要脏器器官组织的周围液体,继而引起器官水肿状况,出现重要器官功能组织下降情况,增加重要器官的心脏负担。常规液体复苏却无法取得上述效果,常规液体复苏反而增加创伤失血性休克患者的病死率、并发症发生率[17]。限制性液体复苏先快速补液,等到患者各项机体恢复正常之后再缓慢补液,一方面能够保证早期阶段补液充足,另外一方面不会因为液体量过度增加而引起一系列并发症[18]。限制性液体复苏方式和高渗盐液体复苏方式在积极改善脏器血压循环过程中,还能够减少对内环境的影响。

本研究结果显示,复苏前后,3组电解质水平差异无统计学意义(P>0.05);复苏后,3组K+和Mg2+水平低于复苏前,限制组和高渗盐组Na+水平高于复苏前,差异均有统计学意义(P<0.05),复苏前后常规组Na+水平和3组Cl-水平差异均无统计学意义(P>0.05)。部分学者指出,在实际操作过程中,临床医生发现28%左右的创伤失血性休克患者在成功抢救之后出现代谢紊乱状况,主要表现在以下几个方面:①凝血功能发生障碍;②发生酸中毒;③腋下平均温度降低[19]。因此,保证创伤失血性休克患者的重要器官组织血流灌注的同时还能够不过于积极补充血容量,在维持收缩压和平均动脉压的基础上,使用限制性液体复苏方式和高渗盐液体方式积极改善内环境紊乱情况[20]。

综上所述,限制组、高渗盐组比常规组治疗创伤失血性休克患者能够积极改善凝血功能,降低并发症发生率,具有重要的临床研究价值,可积极改善创伤失血性休克患者的临床结局。

[1] 李春萌.限制性液体复苏在多发伤合并失血性休克中的应用[J].河北医科大学学报,2014,35(7):822-825.

[2] 孙保民,张宁,袁矿生,等.严重创伤致失血性休克患者手术的麻醉处理[J].河北医科大学学报,2013,34(1):104-105.

[3] 杜春奇,王岭梅,董荔,等.限制性液体复苏在严重创伤失血性休克外科手术中的应用[J].重庆医学,2015,44(17):2443-2444.

[4] 李兴革,张巧利,罗学斌,等.限制性液体复苏对创伤失血性休克患者的效果与急救护理[J].中华现代护理杂志,2013,19(18):2154-2156.

[5] 李荣岭,戴守勇,顾东明.液体复苏在创伤失血性休克急救应用中的探讨[J].现代中西医结合杂志,2015,24(3):257-259.

[6] 尤建权,于情,戴佳文,等.限制性液体复苏在创伤失血性休克中的临床应用[J].中华急诊医学杂志,2016,25(10):1301-1303.

[7] 温振杰,刘建凌,陈军.高渗盐液体复苏、限制性液体复苏及常规液体复苏在创伤失血性休克中的应用效果比较[J].中国实用医药,2015,10(15):10-11,12.

[8] 常子强,李淑娟,周德贵.不同模式液体复苏治疗重度骨盆骨折并创伤失血性休克的临床疗效[J].中国急救复苏与灾害医学杂志,2016,11(9):852-854.

[9] 张骞,邹锦珍,苏琼英.早期不同液体复苏治疗对创伤失血性休克患者血气指标和凝血功能的影响[J].现代诊断与治疗,2017,28(14):2637-2638.

[10] 付秀华.限制性液体复苏治疗创伤失血性休克98例临床分析[J].吉林医学,2014,35(20):4578.

[11] 杨世忠,马伟斌,夏新桂,等.羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液在创伤失血性休克液体复苏中的作用[J].中华急诊医学杂志,2016,25(12):1316-1318.

[12] 高芳,袁梦琪,解彦格,等.高张氯化钠在创伤失血性休克液体复苏中的临床研究[J].临床荟萃,2014,29(3):341-342.

[13] 乔着意,韩鹃,王兴志,等.3%和7.5%高渗盐水治疗创伤失血性休克的临床研究[J].中华急诊医学杂志,2014,23(5):496-500.

[14] 刘良明.创伤休克早期救治新观念与新方法[J].中华创伤杂志,2013,29(7):577-579.

[15] Bebarta VS,Vargas TE,Castaneda M,et al. Evaluation of extremity tissue and bone injury after intraosseous hypertonic saline infusion in proximal tibia and proximal humerus in adult swine[J]. Prehosp Emerg Care,2014,18(4):505-510.

[16] 高顺良,张匀,梁廷波.氢化可的松对创伤失血性休克后小肠血管内皮糖萼的保护作用[J].中华急诊医学杂志,2015,24(5):481-487.

[17] Lu YQ,Gu LH,Zhang Q,et al. Hypertonic saline resuscitation contributes to early accumulation of circulating myeloid-derived suppressor cells in a rat model of hemorrhagic shock[J]. Chin Med J(Engl),2013,126(7):1317-1322.

[18] Ma L,Fei J,Chen Y,et al. Vitamin C attenuates hemorrhagic shock-induced dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule 3-grabbing nonintegrin expression in tubular epithelial cells and renal injury in rats[J]. Chin Med J(Engl),2016,129(14):1731-1736.

[19] 刘磊,方建江,周挺.参麦注射液联合血必净对创伤失血性休克早期患者凝血功能和炎症因子的影响[J].中国生化药物杂志,2016,36(8):108-110.

[20] 刘海,赵剑秋,彭晓静,等.内毒素吸附剂SPV对创伤失血性休克模型大鼠肠黏膜损伤的保护作用[J].中国药房,2016,27(10):1333-1336.