臂丛神经阻滞在上肢手术中有着广泛的应用。臂丛阻滞的穿刺入路比较多,有肌间沟入路、锁骨上入路、锁骨下入路及腋动脉入路。近年来,国内外发展起来了一种新的用于臂丛神经阻滞的穿刺入路——喙突旁入路。喙突旁入路定位简单,操作安全[1]。本研究选择行上肢手术患者80例,实施神经刺激仪引导下的喙突旁入路臂丛神经阻滞,分别采用双点注射和单点注射,比较其临床效果,报告如下。

1 资料与方法

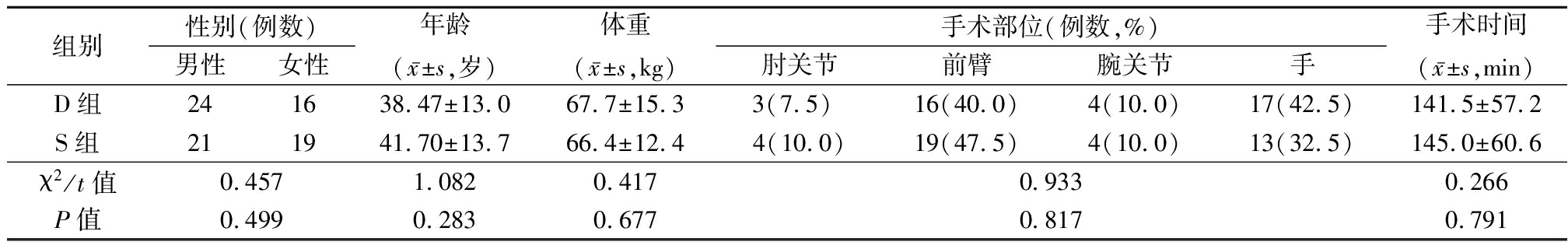

1.1 一般资料 选取2016年8月—2017年2月在河北省秦皇岛市第一医院实施肘关节及其远端部位手术的患者80例,随机分为双点注射组(D组)和单点注射组(S组),每组40例。实施神经刺激仪引导下的喙突旁入路臂丛神经阻滞。D组双点注射药物,S组单点注射药物。2组性别、年龄、体重、手术部位、手术时间差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

本研究经医院伦理委员会批准;患者均签署知情同意书。

纳入标准:①美国麻醉医师协会分级Ⅰ~Ⅱ级;②年龄18~65岁;③肘关节及其远端部位的手术。排除标准:①既往局部麻醉药物过敏史;②患者存在凝血功能障碍;③患有神经肌肉系统疾病;④严重全身感染或穿刺部位局部感染。

表1 2组一般情况及手术情况比较

Table 1 Comparison of general and surgical conditions between two groups (n=40)

组别性别(例数)男性女性年龄(x-±s,岁)体重(x-±s,kg)手术部位(例数,%)肘关节前臂腕关节手手术时间(x-±s,min)D组241638.47±13.067.7±15.33(7.5) 16(40.0)4(10.0)17(42.5)141.5±57.2S组211941.70±13.766.4±12.44(10.0)19(47.5)4(10.0)13(32.5)145.0±60.6χ2/t值0.4571.0820.4170.9330.266P值0.4990.2830.6770.8170.791

1.2 麻醉方法 患者进入手术室后取平卧位,连接监护仪,监测心电图、脉搏氧饱和度和无创血压。通过鼻前庭给予低流量吸氧(2 L/min),通过下肢或健侧上肢静脉穿刺开放静脉通路,静脉注射咪达唑仑0.05 mg/kg和芬太尼1 μg/kg镇静镇痛。

神经刺激仪(stimuplex HNS 12,Stockert GmbH)初始设置为:电流强度1 mA,脉冲宽度0.1 ms,刺激频率2 Hz[2]。神经刺激仪的正极与患者相连,负极与穿刺针相连。穿刺针选择55 mm神经丛阻滞套管针(Contiplex D,B.Braun melsungen AG)。

神经刺激仪定位方法:患侧上肢尽量向同侧膝关节伸展以放松肩部。触摸并确定肩胛骨喙突的位置,穿刺点为喙突顶点向内及向下各2 cm[3]。定位明确后局部消毒铺洞巾,1%利多卡因3 mL浸润麻醉。穿刺针垂直进入,引出合适的目标肌肉运动。目标肌肉运动包括肘关节或其远端肌肉运动。轻微调整穿刺针进针方向和深度,并逐渐减小刺激电流的强度。当刺激电流<0.3 mA时肌肉运动消失,而刺激电流为0.3~0.5 mA时仍有较微弱的肌肉运动,表明此时针尖的位置合适。保持穿刺针固定不动,回抽无空气和血液后,注射1%利多卡因2 mL。将刺激电流调回到1 mA,若未再次引出肌肉运动,表明穿刺针定位成功;若再次引出肌肉运动,需要重新定位直至符合上述要求。

S组患者穿刺针定位成功后,单次注射0.375%罗哌卡因40 mL,每注射10 mL注意回抽观察有无空气和血液。

D组需要诱发出2次不同的目标肌肉运动。第一次定位成功后,注射0.375%罗哌卡因20 mL。将穿刺针退至皮下,在失状面内向头侧或尾侧调整进针方向和深度,再次诱发出与之前不同的肌肉运动,注射0.375%罗哌卡因20 mL。余操作同S组。

注药完毕30 min后,开始手术。若患者仍感觉有疼痛,则静脉注射芬太尼1 μg/kg或者由术者实施局部浸润麻醉。若患者仍无法耐受则改为全身麻醉。所有的操作均由同1名麻醉医师完成。

1.3 观察指标 由另1名不知患者分组的麻醉医师测试臂丛阻滞起效时间。每5 min测试1次,直至注药完毕后30 min。

感觉阻滞测试是对臂丛分布于上肢的5支终末神经(正中神经、尺神经、桡神经、肌皮神经以及前臂内侧皮神经)感觉支配范围进行测试。各神经感觉测试点为:桡神经,手背虎口区皮肤;尺神经,小指第三指节腹侧面皮肤;正中神经,食指第三指节腹侧面皮肤;肌皮神经,前臂外侧中部皮肤;前臂内侧皮神经,前臂内侧中部皮肤。

运动阻滞测试是对正中神经、尺神经、桡神以及肌皮神经的运动支配功能测试。神经运动阻滞测试方法为:正中神经,腕关节和掌指关节屈曲运动;尺神经,手指外展和内收运动;桡神经,肘关节和腕关节伸展运动;肌皮神经,肘关节屈曲运动。

对感觉和运动阻滞情况进行评分:0分,感觉、运动正常(阻滞无效);1分,感觉、运动减弱(部分阻滞);2分,感觉、运动消失(阻滞成功)。

对每一支神经,其感觉或运动评分达到2分的时间,记录为该支神经感觉或运动阻滞起效时间;当30 min时,评分仍未达到2分,其感觉或运动阻滞起效时间记为30 min。当感觉评分总分达到10分或运动评分总分达到8分(即每一支神经的感觉或运动阻滞均达到2分)时,记为总体感觉或运动阻滞起效时间;当到30 min,总分仍未达到满分(感觉评分满分10分,运动评分满分8分)时,总体感觉或运动阻滞起效时间记录为30 min。

臂丛阻滞效果评估:需要更改为全身麻醉才能完成手术,被认为阻滞失败;需要追加局部浸润麻醉或静脉注射芬太尼能完成手术,被认为是阻滞欠佳;仅凭臂丛神经阻滞即能完成手术,被认为是阻滞成功[4]。记录阻滞成功率。

操作时间为从进针开始直到注药完毕的时间间隔。

术后病房或电话随访3 d,记录术中及术后3 d内并发症发生情况,包括意外刺破血管、局部麻醉药物过敏、局部麻醉药物中毒、气胸、术后上肢感觉或运动功能异常。

1.4 统计学方法 应用SPSS 17.0统计软件分析数据。计量资料比较采用两独立样本的t检验;计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 操作时间 D组操作时间为(8.8±3.6) min,S组操作时间为(7.1±3.1) min,D组操作时间长于S组,差异有统计学意义(t=2.263,P=0.026)。

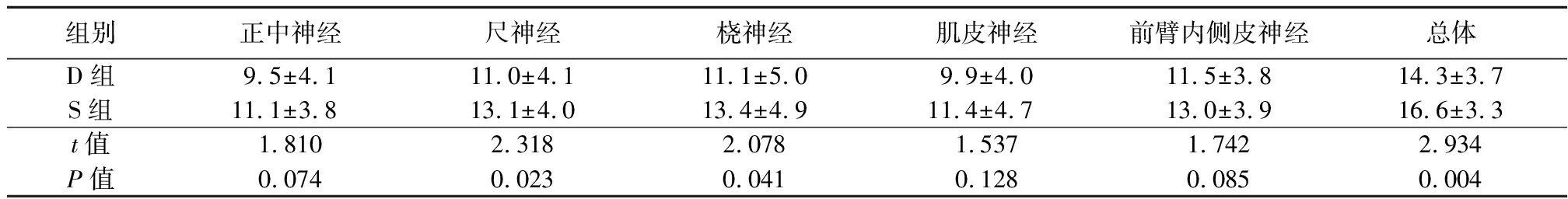

2.2 感觉阻滞起效时间 D组尺神经、桡神经及总体感觉阻滞起效时间短于S组,差异有统计学意义(P<0.05);2组正中神经、肌皮神经、前臂内侧皮神经感觉阻滞起效时间差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 2组感觉阻滞起效时间比较

Table 2 Comparison of onset time of sensory block between two groups ![]()

组别正中神经尺神经桡神经肌皮神经前臂内侧皮神经总体D组9.5±4.111.0±4.111.1±5.09.9±4.011.5±3.814.3±3.7S组11.1±3.813.1±4.013.4±4.911.4±4.713.0±3.916.6±3.3t值1.8102.3182.0781.5371.7422.934P值0.0740.0230.0410.1280.0850.004

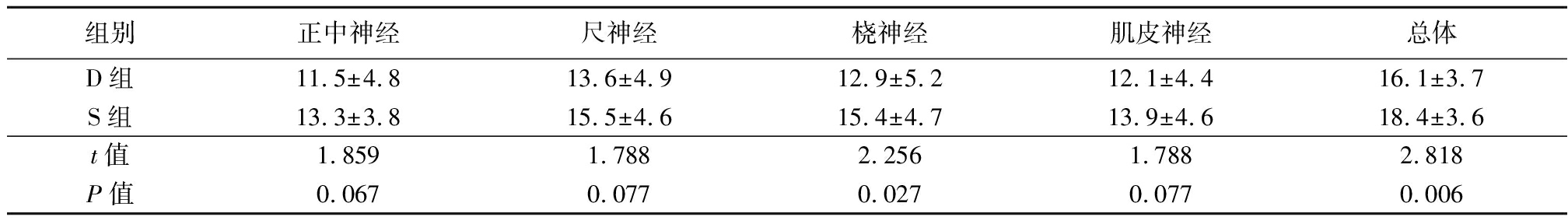

2.3 运动阻滞起效时间 D组桡神经和总体运动阻滞起效时间短于S组,差异有统计学意义(P<0.05);2组正中神经、尺神经和肌皮神经运动阻滞起效时间差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 2组运动阻滞起效时间比较

Table 3 Comparison of onset time of motor block between two groups ![]()

组别正中神经尺神经桡神经肌皮神经总体D组11.5±4.813.6±4.912.9±5.212.1±4.416.1±3.7S组13.3±3.815.5±4.615.4±4.713.9±4.618.4±3.6t值1.8591.7882.2561.7882.818P值 0.0670.0770.0270.0770.006

2.4 阻滞效果和并发症 D组阻滞成功36例,余4例中需要静脉注射芬太尼或追加局部浸润麻醉3例,改为全身麻醉1例;S组阻滞成功29例,余11例中需要静脉注射芬太尼或追加局部浸润麻醉5例,改为全身麻醉6例。D组阻滞成功率高于S组,差异具有统计学意义(χ2=4.020,P=0.045)。

D组中有1例患者注药回抽有血,用生理盐水冲洗后局部按压,调整穿刺针位置重新定位,谨慎实施臂丛阻滞。2组患者在手术过程及术后随访中,均未出现局部麻醉药过敏、局部麻醉药中毒、气胸、术后上肢感觉或运动功能异常等并发症。

3 讨 论

本研究结果显示,双点注射能缩短喙突旁入路臂丛神经阻滞的感觉和运作阻滞起效时间,提高阻滞效果,不增加并发症;但是需要更长的操作时间。

臂丛神经阻滞在上肢手术中运用十分广泛,因为其镇痛效果完善,对呼吸和循环干扰小,具有无可替代的优势,特别是对老年或者危重的患者。

喙突旁入路臂丛神经阻滞是由Whiffler于1981年首次描述[1]。但由于在喙突水平,臂丛神经被胸大肌和胸小肌覆盖,位置较深,限制了其应用。近年来,随着神经刺激仪和超声引入到临床麻醉工作中,喙突旁入路臂丛神经阻滞的应用也越来越广泛。其安全性和有效性在随后的临床应用中也得到了证实[5-8]。

在喙突旁入路,穿刺点位于胸廓外缘,臂丛神经远离胸膜顶,在此处实施臂丛神经阻滞,可以极大地降低刺破壁层胸膜造成气胸的发生率[9];但临床上仍偶有发生,故应注意回抽小心操作[10]。

同时该入路利用肩胛骨喙突进行定位,即便对于肥胖患者,肩胛骨喙突在体表也能清楚地扪及。实施喙突旁入路臂丛神经阻滞时,患者不需要摆放特殊体位,减少了摆放体位过程给患者带来的疼痛和损伤。

在喙突水平,臂丛神经围绕腋动脉排列成内侧、外侧和后侧三束。由于不同神经束之间隔膜的存在,局部麻醉药扩散受限,故单点注射时可能存在阻滞不全的情况;为了提高阻滞效果,需要提高局部麻醉药的容量[11]。

神经刺激仪引导喙突旁入路臂丛神经阻滞,定位更加准确,成功率更高。通过调整穿刺针进针方向和深度,可以针对性地诱发不同侧束支配的肌肉运动反应:外侧束支配的肘关节屈曲,桡侧手指屈曲,或拇指的对掌运动;后侧束支配的桡侧伸腕伸指运动;内侧束支配的尺侧手指屈曲,拇指和腕关节内收运动。可以根据手术部位所在的神经支配,精确地定位臂丛神经的3个侧束,更加有的放矢,提高阻滞效果。

定位不同的侧束,可以影响臂丛神经阻滞。Sharma等[12]认为,相对外侧束和内侧束,定位后侧束可获得更高的成功率。

除了定位不同侧束,双点注射或多点注射,也可以提高臂丛阻滞效果。Gaertner等[13]采用三点注射,将阻滞成功率由40%提高到72.5%。Rodríguez等[14]报道,两点或三点注射阻滞效果优于单点注射,但是两点与三点注射之间差异无统计学意义。江琦等[15]证实,给予相同容量和浓度的局部麻醉药,联合后侧束和外侧束阻滞效果优于3个束支阻滞。

本研究,以诱发出2次不同的肌肉运动作为定位目标,而非选取2个特定侧束的肌肉运动作为定位目标。主要考虑到:诱发出2个特定侧束的肌肉运动有时比较困难,定位成功率较低;而诱发出2次不同的肌肉运动,成功率更高。同时可以缩短操作时间,减少穿刺次数,降低并发症发生率。本研究结果显示,以2次不同的肌肉运动作为定位目标,取得了很好的成功率。总之,以诱发出2次不同的肌肉运动作为定位目标,采用双点注射,喙突旁入路臂丛神经阻滞起效时间快,阻滞效果好,操作简单安全,具有良好的临床实际意义。

[1] Whiffler K. Coracoid block--a safe and easy technique[J]. Br J Anaesth,1981,53(8):845-848.

[2] 于健,单士强,聂宇,等.神经联合阻滞在高龄患者单侧股骨头置换术中的应用[J].河北医科大学学报,2015,36(2):162-165.

[3] 李鹏,蔡兵,李美亭.超声联合神经刺激仪引导两种臂丛神经阻滞定位方法的比较[J].临床麻醉学杂志,2015,31(7):644-646.

[4] Stav A,Reytman L,Stav MY,et al. Comparison of the supraclavicular,infraclavicular and axillary approaches for ultrasound-guided brachial plexus block for surgical anesthesia[J]. Rambam Maimonides Med J,2016,7(2):e0013.

[5] 焦微,车薛华,徐振东,等.喙突入路锁骨下臂丛神经阻滞——改良法与经典法的比较[J].中华手外科杂志,2013,29(5):296-298.

[6] 吴友冈,孙朗荣,杨玉华.神经刺激仪引导下喙突入路锁骨下臂丛神经阻滞不同定位法比较[J].现代医药卫生,2016,32(14):2216-2217.

[7] 张耕,庄春波,陈琳.B超定位下喙突下和腋路臂丛神经阻滞应用于前臂手术的效果比较[J].世界临床医学,2017,11(13):53,57.

[8] 刘同喜,孙东岳.喙突下臂丛神经阻滞用于骨科上肢手术的效应观察[J].临床骨科杂志,2014,17(6):721-723.

[9] Klaastad Ø,Smith HJ,Smedby O,et al. A novel infraclavicular brachial plexus block: the lateral and sagittal technique,developed by magnetic resonance imaging studies[J]. Anesth Analg,2004,98(1):252-256.

[10] 刘艳敏,刘文学,冯如剪,等.喙突锁骨下入路臂丛神经阻滞后气胸1例[J].河北医科大学学报,2012,33(12):1414,1417.

[11] Mosaffa F,Gharaei B,Qoreishi M,et al. Do the concentration and volume of local anesthetics affect the onset and success of infraclavicular anesthesia?[J]. Anesth Pain Med,2015,5(4):e23963.

[12] Sharma D,Srivastava N,Pawar S,et al. Infraclavicular brachial plexus block: Comparison of posterior cord stimulation with lateral or medial cord stimulation,a prospective double blinded study[J]. Saudi J Anaesth,2013,7(2):134-137.

[13] Gaertner E,Estebe JP,Zamfir A,et al. Infraclavicular plexus block: multiple injection versus single injection[J]. Reg Anesth Pain Med,2002,27(6):590-594.

[14] Rodríguez J,B rcena M,Taboada-Mu

rcena M,Taboada-Mu iz M,et al. A comparison of single versus multiple injections on the extent of anesthesia with coracoid infraclavicular brachial plexus block[J]. Anesth Analg,2004,99(4):1225-1230.

iz M,et al. A comparison of single versus multiple injections on the extent of anesthesia with coracoid infraclavicular brachial plexus block[J]. Anesth Analg,2004,99(4):1225-1230.

[15] 江琦,杨进辉,周丽华,等.神经刺激器定位锁骨下臂丛后束与外束神经阻滞临床效应的观察[J].广东医学,2017,38(10):1542-1544.