肘管综合征又称尺神经卡压综合征,也称为迟发性尺神经炎,主要是由于尺神经在肘管内受到卡压导致神经纤维及周围组织纤维变性、粘连而引起的一系列临床症状和体征[1]。对于肘管综合征的诊断,大多数诊疗中心依靠临床症状、神经电生理、肘关节X线及高频超声[2-3],明确其诊断并不难,其中最有价值的辅助检查是神经电生理检查。一般临床治疗原则是:对仅有感觉症状、体征及轻度肌肉无力的患者采取保守措施,当保守治疗失败或患者出现明显肌肉无力时,应考虑手术治疗[4]。目前指导肘管综合征治疗的临床分型有很多,但存在参考指标众多,各型之间界线不清的缺陷,导致部分患者临床手术时机的选择模糊不清。本研究以运动神经传导速度(motor nerve conduction velocity,MNCV)分组,通过观察各组手术后的恢复效果,探讨MNCV在肘管综合征分型中的应用。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2012年1月—2016年1月我院收治的的肘管综合征患者60例,均行尺神经松解皮下前置术。术前均行肌电图检查,参考顾玉东[5]建议将尺神经跨肘段MNCV作为分组依据:甲组(MNCV>40 m/s)20例,男性11例,女性9例,年龄27~69岁,平均(46.4±3.8)岁;乙组(MNCV30~40 m/s)20例,男性12例,女性8例,年龄33~67岁,平均(48.4±5.4)岁;丙组(MNCV<30 m/s)20例,男性10例,女性10例,年龄29~72岁,平均(49.2±5.1)岁。3组性别、年龄差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

本研究均获患者及家属知情同意,并经医院伦理委员会审查批准。

1.2 入选标准和排除标准 入选标准:①存在环指、小指的无力或感觉异常症状;②电生理检测尺神经肘上—肘下节段的MNCV<50 m/s,肘上—肘下节段尺神经MNCV较远端(肘下—腕节段)减慢>10 m/s。排除标准:①未行尺神经皮下前置术的肘管综合征患者;②虽为肘管综合征患者,术中探查未见明显肿物压迫,如腱鞘囊肿、血管瘤等所引起的患者;③术后随访不完整或失访的患者。

1.3 方法 ①检测方法:应用丹麦丹迪公司的keypoint肌电图诱发仪对患者行常规肌电图检查。检测方法及检测标准参照汤晓芙[6]专著,表面电极在小指展肌记录,旁开2 cm为参考电极,分别在腕、肘下、肘上、锁骨上刺激,分段测定运动传导速度,分别在腕、肘、腋部记录分段测定尺神经感觉传导速度及波幅变化。应用同心圆针电极检测第一背侧骨间肌、小指展肌、尺侧腕屈肌、拇短展肌、桡侧腕屈肌的肌电图,观察静息时自发电位,轻收缩时限,大力收缩时募集情况(排除正中神经损害)。②手术方法:在臂丛神经麻醉下行尺神经松解皮下前置术,术后长臂石膏屈肘位130 °固定3周,术后给予甲钴胺营养神经1个月,并由专业康复师指导康复锻炼。

1.4 疗效判定标准 依据顾玉东[7]2010年建议的肘管综合功能评定标准。评分包括麻痛症状、感觉检查、骨间肌萎缩、握力及爪形手5个方面,共15分,恢复越好,评分越高,13~15分为优,8~12分为良,3~7分为可,3分以下为差。

1.4.1 术后环指、小指麻木改善情况 1分为完全消失,2分为明显缓解,3分为仍有部分,4分为持续存在。

1.4.2 术后环指、小指感觉功能改善情况 S4为感觉恢复正常,两点分辨觉<6 mm;S3为浅痛觉与触觉完全恢复,没有过敏,有部分两点分辨觉存在;S2为浅痛觉与触觉有少许恢复;S1为皮肤深痛觉恢复;S0为无任何感觉。Disk-Criminator两点分辨觉检查仪(美国产)检查环指、小指末节指腹两点分辨觉,用S.w单丝(美国产)测量患侧环指、小指触觉(环指、小指末节指腹触觉)。

1.4.3 术后握力改善情况 1分为正常,2分为明显增加,3分为增加,4分为无变化及减退。应用Jamar液压握力测量仪测量患手握力。

1.4.4 术后肌肉萎缩改善情况 1分为不伴肌萎缩,2分为轻度肌萎缩,3分为中度肌萎缩,4分为重度肌肉萎缩。

1.4.5 术后爪形手改善情况 1分为无爪形手,2分为轻度爪形畸形,3分为中度爪形畸形,4分为重度爪形畸形。

1.5 统计学方法 应用SPSS 19.0统计软件分析数据。计数资料比较采用χ2检验;等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

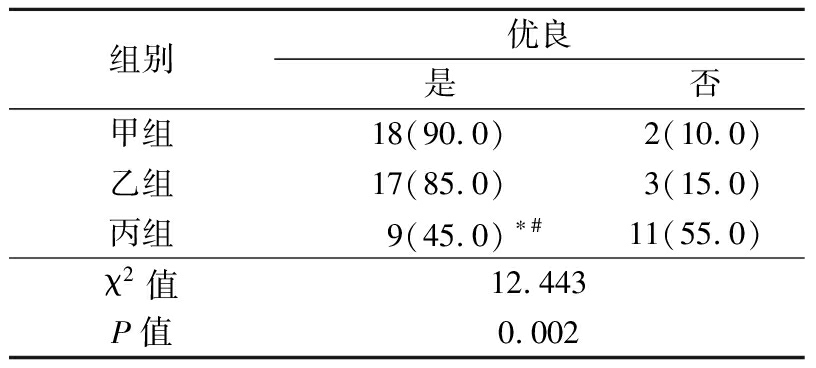

2.1 3组综合疗效评价 术后甲组、乙组、丙组3组的优良率分别为90.0%(18/20)、85.0%(17/20)、45.0%(9/20)。甲组与乙组术后综合疗效差异无统计学意义(P>0.05);甲组和乙组的综合疗效均优于丙组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 3组术后综合疗效比较

Table 1 Comparison of postoperative comprehensive efficacy among three groups (n=20,例数,%)

组别优良是否甲组18(90.0)2(10.0)乙组17(85.0)3(15.0)丙组9(45.0)∗#11(55.0)χ2值12.443P值0.002

*P值<0.05与甲组比较 #P值<0.05与乙组比较(χ2检验)

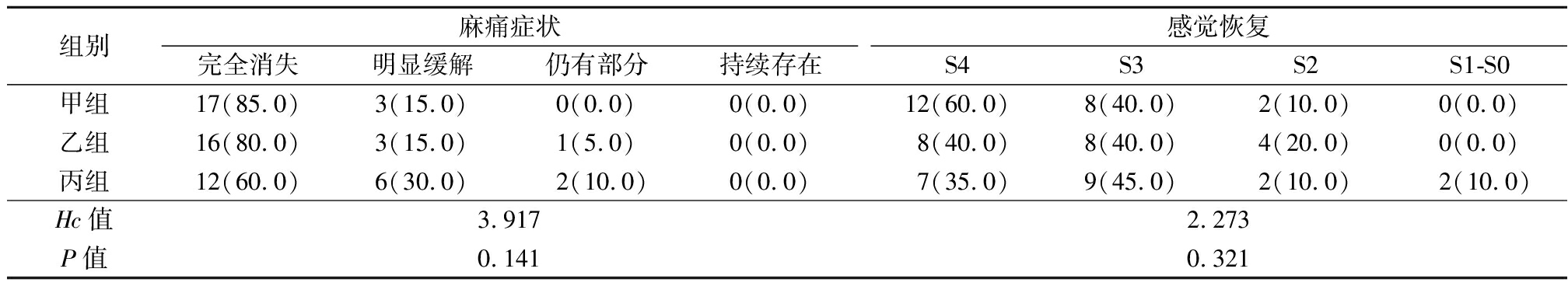

2.2 3组麻木疼痛及感觉恢复情况 3组术后麻木疼痛及感觉恢复情况差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

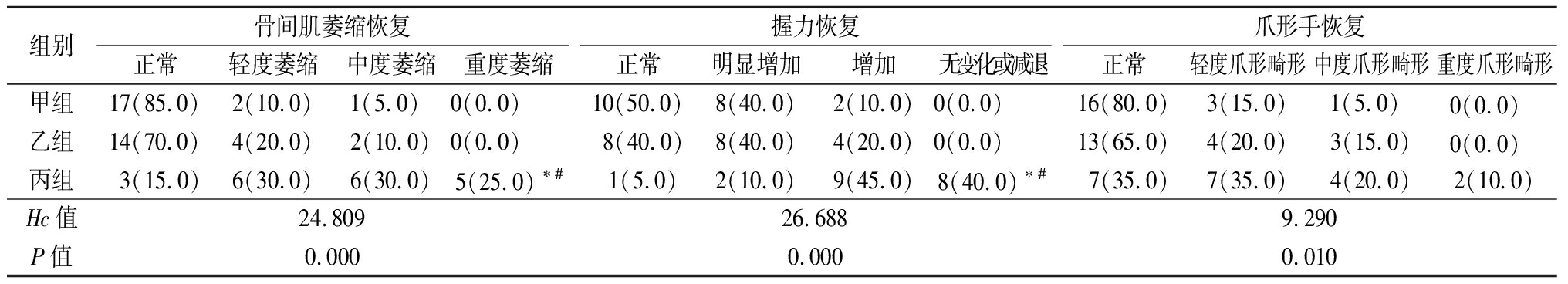

2.3 3组骨间肌萎缩、握力及爪形手恢复情况 甲组与乙组术后骨间肌萎缩、握力及爪形手差异均无统计学意义(P>0.05);甲组术后骨间肌萎缩、握力及爪形手恢复情况均好于丙组(P<0.05);乙组术后骨间肌萎缩、握力恢复情况均好于丙组(P<0.05);乙组和丙组术后爪形手差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表2 3组术后麻痛症状与感觉恢复比较

Table 2 Comparison of postoperative recovery of sensory and numbness among three groups (n=20,例数,%)

组别麻痛症状完全消失明显缓解仍有部分持续存在感觉恢复S4S3S2S1-S0甲组17(85.0)3(15.0)0(0.0)0(0.0)12(60.0)8(40.0)2(10.0)0(0.0)乙组16(80.0)3(15.0)1(5.0)0(0.0)8(40.0)8(40.0)4(20.0)0(0.0)丙组12(60.0)6(30.0)2(10.0)0(0.0)7(35.0)9(45.0)2(10.0)2(10.0)Hc值3.9172.273P值0.1410.321

表3 3组术后骨间肌萎缩、握力及爪形手恢复比较

Table 3 Comparison of postoperative recovery of muscular atrophy, grip strength and paw-like hand among three groups (n=20,例数,%)

组别骨间肌萎缩恢复正常轻度萎缩中度萎缩重度萎缩握力恢复正常明显增加增加无变化或减退爪形手恢复正常轻度爪形畸形中度爪形畸形重度爪形畸形甲组17(85.0)2(10.0)1(5.0) 0(0.0) 10(50.0)8(40.0)2(10.0)0(0.0) 16(80.0)3(15.0)1(5.0) 0(0.0) 乙组14(70.0)4(20.0)2(10.0)0(0.0) 8(40.0)8(40.0)4(20.0)0(0.0) 13(65.0)4(20.0)3(15.0)0(0.0) 丙组3(15.0)6(30.0)6(30.0)5(25.0)∗#1(5.0)2(10.0)9(45.0)8(40.0)∗#7(35.0)7(35.0)4(20.0)2(10.0)Hc值24.80926.6889.290P值0.0000.0000.010

*P值<0.05与甲组比较 #P值<0.05与乙组比较(秩和检验)

3 讨 论

肘管综合征是周围神经卡压性疾病中的常见种类,其发病率仅次于腕管综合征[8-9]。神经电生理检测应用于临床30余年,被证明和认可是肘管综合征最具有诊断意义的辅助检查。肘管综合征的临床分型有很多,如Mc Gowan分型、Dellon分型、沈成分型、osbornefen分型,均因参考因素较多,缺少客观量化指标,造成各型之间界限不清。目前广泛应用的顾玉东[5]分型,在既往分型的基础上加入了肌电检测,其参考因素包括感觉、运动、爪形手、肌电图。虽然全面,但仍然存在参考指标较多造成部分患者分型困难的缺点。

既往神经电生理检测主要用于对肘管综合征的诊断,近来研究发现其可以鉴别肘管综合征与腕管综合征和颈椎病[10-12],可以应用于肘管综合征术中监测[13],甚至可以准确定位受损部位及损伤程度、判断愈后,从而指导临床治疗[14],但鲜有人研究其与手术效果之间的联系。冼珊等[15]研究表明尺神经运动传导速度对肘管综合征的诊断比尺神经感觉传导速度、波幅及颤波的阳性诊断率均高,故本研究选择了既可量化又诊断率最高的跨肘段尺神经运动传导速度作为肘管综合征患者的分组指标,通过分析各组患者手术后的恢复效果,探讨其在肘管综合征分型中的应用,以便能更好地为临床服务。

本研究结果显示:①3组术后患肢麻木疼痛及感觉恢复效果差异均无统计学意义,只是恢复所需的时间不同;②丙组与甲、乙组骨间肌萎缩、握力及爪形手恢复情况差异明显。当MNCV<30 m/s时行尺神经皮下前置术后患者患肢肌肉萎缩、握力及爪形手恢复效果欠佳。因为感觉神经末梢是感觉神经元(假单极神经元)周围突的终末部分,周围神经切断后,构成感觉神经末梢的Meissner小体、Pacinian小体可以长时间地保持在蒌缩状态,并可能被新生的神经轴突所重新利用[16]。但是运动神经末梢又称为运动终板,当肌肉失神经支配4周内,运动终板退变不明显,4周后形态开始发生变化,逐渐形成神经丝,12周后神经丝的数量开始下降,24周后运动终板消失,造成肌肉不可逆损伤[17-19],导致握力及爪形手也无法恢复。轻度肘管综合征患者肘部MNCV>40 m/s,病理学检查显示神经卡压处缺血,以脱髓鞘改变为主,运动终板形态、数量及分布与正常无明显差别,损害是可逆的,此时通过保守或手术治疗消除尺神经的卡压,局部缺血症状改善,卡压点两端轴浆运输恢复畅通,施万细胞修复髓鞘,故麻木疼痛、感觉、肌肉萎缩、握力及爪形手均可以恢复。中度肘管综合征患者MNCV 30~40 m/s,此阶段病理改变为轴突变性并脱髓鞘改变,感觉神经末梢正常,运动终板部分消失,感觉神经末梢正常,小指展肌、第一骨间肌、尺侧腕屈肌呈神经原性损害,此时行手术治疗消除尺神经卡压,尺神经损伤的症状基本均可以恢复。重度肘管综合征患者MNCV<30 m/s,卡压处神经纤维化,神经干变硬,运动终板消失,小指展肌、第一骨间肌、尺侧腕屈肌肌肉萎缩及爪形手恢复效果差。

综上所述,肘管综合征患者MNCV不同时,行手术治疗的效果有明显差别,并且当MNCV减慢越多,疗效越差。本研究是以临床疗效评价MNCV作为分型指标的价值,更接近于临床,并且因其为单独参考指标,临床应用时简单明确。因此,笔者认为MNCV可单独作为肘管综合征分型指标,值得临床推广应用。因为导致MNCV减慢的疾病众多,MNCV仅是肘管综合征众多诊断依据中的一个参考因素,故应用此分型的前提是肘管综合征诊断明确。

建议MNCV>40 m/s时,可以保守治疗,但需定期复查MNCV,如果MNCV继续减慢,则应采取手术治疗;MNCV介于30~40 m/s时应手术治疗,手术效果良好;MNCV<30 m/s时,应及早手术治疗,但手术后仍可遗留残疾。

[1] 田培任,戴富强,薛金伟.脉冲电磁场对中重度肘管综合征术后尺神经修复的影响[J].河北医科大学学报,2016,37(3):264-267.

[2] Harder K,Diehm J,Fassola I,et al. Current diagnostics and treatment of the cubital tunnel syndrome in Austria[J]. GMS Interdiscip Plast Reconstr Surg DGPW,2016,5:Doc03.

[3] 曹亚坤,郭卫东,王立民,等.高频超声与肌电图诊断尺神经肘管综合征的临床研究[J].河北医科大学学报,2016,37(9):1051-1054,1059.

[4] 刘勇,方有生.肘管综合征的研究进展[J].实用骨科杂志,2015,21(7):622-625,626.

[5] 顾玉东.腕管综合征与肘管综合征的临床分型现状与建议[J].中华骨科杂志,2011,31(7):818-819.

[6] 汤晓芙.肘管综合征的电生理诊断标准[J].临床神经电生理学杂志,2002,11(4):249.

[7] 顾玉东.腕管综合征与肘管综合征诊治中的有关问题[J].中华手外科杂志,2010,26(6):321-323.

[8] 亓恒涛,王锡明.高频超声在外周神经卡压中的临床应用进展[J].医学影像学杂志,2015,25(2):341-343.

[9] Ernst G,Canales J,Garcia E. Two novel methods to assess ulnar nerve conduction across the elbow[J]. J Electromyogr Kinesiol,2016,30:126-130.

[10] 方红,史玫,郭燕燕.神经肌电图检查对肘管综合征与腕尺管综合征鉴别诊断的价值[J].中国实用神经疾病杂志,2017,20(18):75-77.

[11] 刘英,邹艺,李素荣,等.肘管综合征与尺管综合征的神经电生理比较研究[J].癫癎与神经电生理学杂志,2015,14(5):257-259,265.

[12] 栾慧英.神经电生理检查对神经根型颈椎病与肘管综合征的鉴别诊断价值[J/CD].世界最新医学信息文摘:连续型电子期刊,2015,15(85):162-163.

[13] 倪雅凤,蒋雪生.周围神经损伤和卡压综合征术中肌电检测应用分析[J].浙江临床医学,2015,17(4):626-627.

[14] Liu Z,Jia ZR,Wang TT,et al. Priliminary study on the lesion location and prognosis of cubital tunnel syndrome by motor nerve conduction studies[J]. Chin Med J(Engl),2015,128(9):1165-1170.

[15] 冼珊,邱嘉茗,张勋.肘管综合征的肌电图检测与分析[J].现代电生理学杂志,2015,22(1):19-20.

[16] 陈焱,肖志宏,邢丹谋.周围神经损伤再生与修复的研究进展[J].中华显微外科杂志,2015,38(4):413-416.

[17] 徐建广,顾玉东,李继峰.大鼠失神经支配骨骼肌及其运动终板退变观察[J].中华显微外科杂志,1999,22(3):215.

[18] 吴兴华,王志传,戚晓昆.电生理检测在多系统萎缩与帕金森病诊断及鉴别诊断中的研究进展[J].中华老年心脑血管病杂志,2016,18(12):1337-1339.

[19] 王元元,张军卫,洪毅,等.大鼠胸段脊髓损伤后后肢神经肌肉的自然变化[J].中国脊柱脊髓杂志,2015,25(3):264-273.