糖尿病足是指发生于糖尿病患者,与局部神经异常和下肢远端血管病变相关的足部感染、溃疡和(或)深层组织破坏,它是糖尿病下肢神经病变和血管病变的结果。国际糖尿病足工作组将糖尿病足定义为糖尿病累及的踝以下全层皮肤创面。随着社会的发展和生活水平的提高,糖尿病的发病率在世界范围内呈上升趋势,由此耗费的医疗资源也越发增多,而糖尿病足是其最严重的并发症之一。本研究对我院住院糖尿病足患者临床资料进行分析,以了解县级医院糖尿病足的临床及治疗转归变化特点,旨在为基层医院糖尿病足的诊治提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2008—2016年河北省涿州市医院确诊并住院治疗的糖尿病足患者426例, 男性240例,女性186例,男∶女=1.29∶1,发病年龄25~80岁,平均(55±9)岁,病程2周~4个月。糖尿病足分级采用Wagner分级法。

1.2 研究方法 查阅我院2008—2016年确诊为糖尿病足的住院患者临床资料,并对所查阅患者进行随访,从发病时间、性别、年龄、文化程度、病因、发病部位、临床表现、实验室检查、治疗方法、住院时间及病程转归等方面分析糖尿病足患者发病及治疗预后情况,统计比较2008—2010,2011—2013及2014—2016年不同时间段糖尿病足患者的临床及治疗转归特点,并探讨各年龄组(≤40岁,41~59岁,≥60岁)糖尿病足患者的临床及治疗特点。

1.3 统计学方法 应用SPSS 17.0统计软件处理数据。计数资料比较采用χ2检验;等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

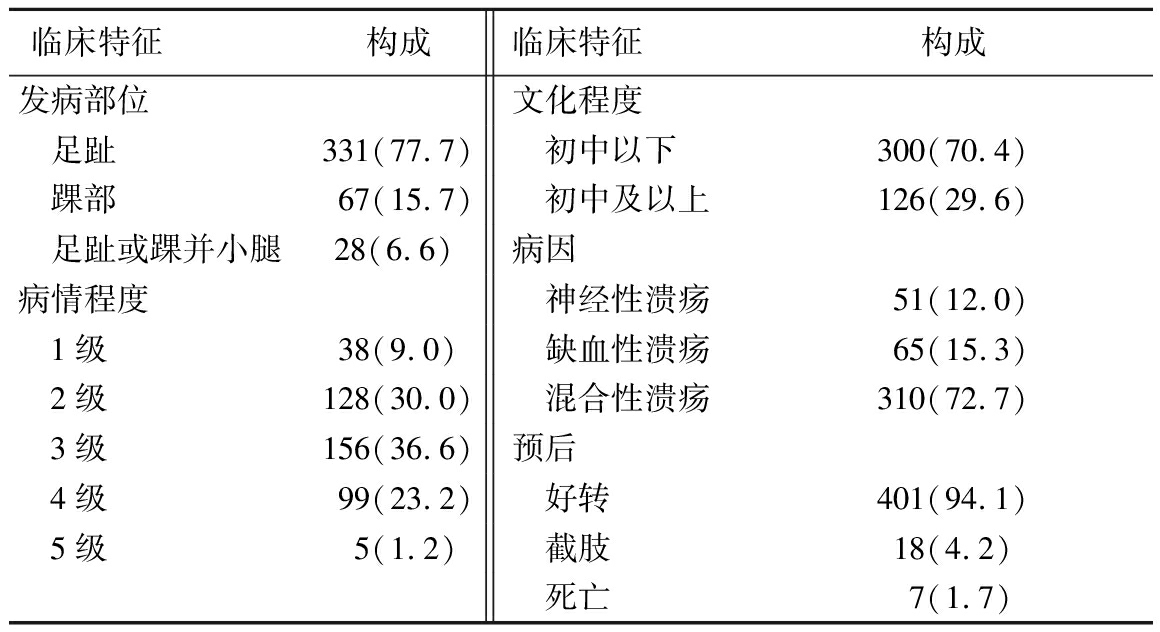

2.1 一般资料及临床特征 发病部位中,足趾最高(77.7%),病情程度分级以3级最常见(36.6%),受教育程度以初中以下文化者居多(70.4%),病因中以混合性溃疡占首位(72.7%),其次为缺血性溃疡(15.3%)。经抗感染、控制血糖、换药等综合治疗无效而致不良预后者25例(5.9%),其中外科手术截肢18例(4.2%),死亡7例(1.7%)。见表1。

表1 426例糖尿病足患者临床特征 (例数,%)

临床特征构成临床特征构成发病部位文化程度 足趾331(77.7) 初中以下300(70.4) 踝部67(15.7) 初中及以上126(29.6) 足趾或踝并小腿28(6.6) 病因病情程度 神经性溃疡51(12.0) 1级38(9.0) 缺血性溃疡65(15.3) 2级128(30.0) 混合性溃疡310(72.7) 3级156(36.6)预后 4级99(23.2) 好转401(94.1) 5级5(1.2) 截肢18(4.2) 死亡7(1.7)

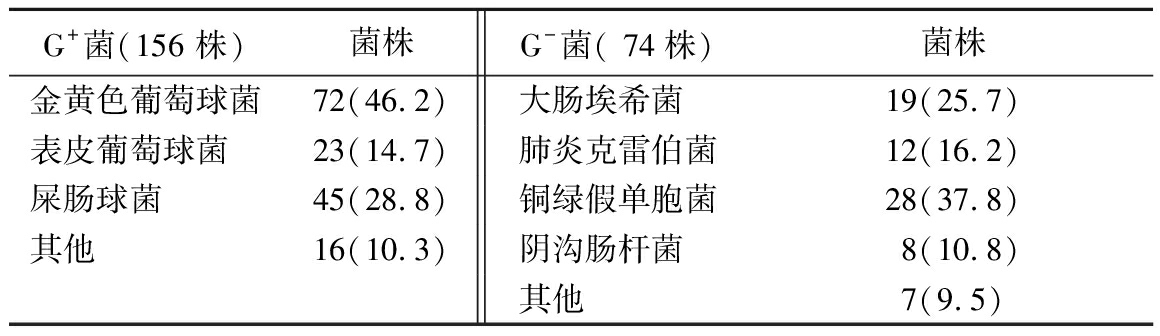

2.2 足分泌物培养情况 共分离病原体230株。其中G+菌以金黄色葡萄球菌最常见(46.2%),其次为屎肠球菌(28.8%);G-菌中铜绿假单胞菌最多(37.8%),其次为大肠埃希菌(25.7%)。见表2。

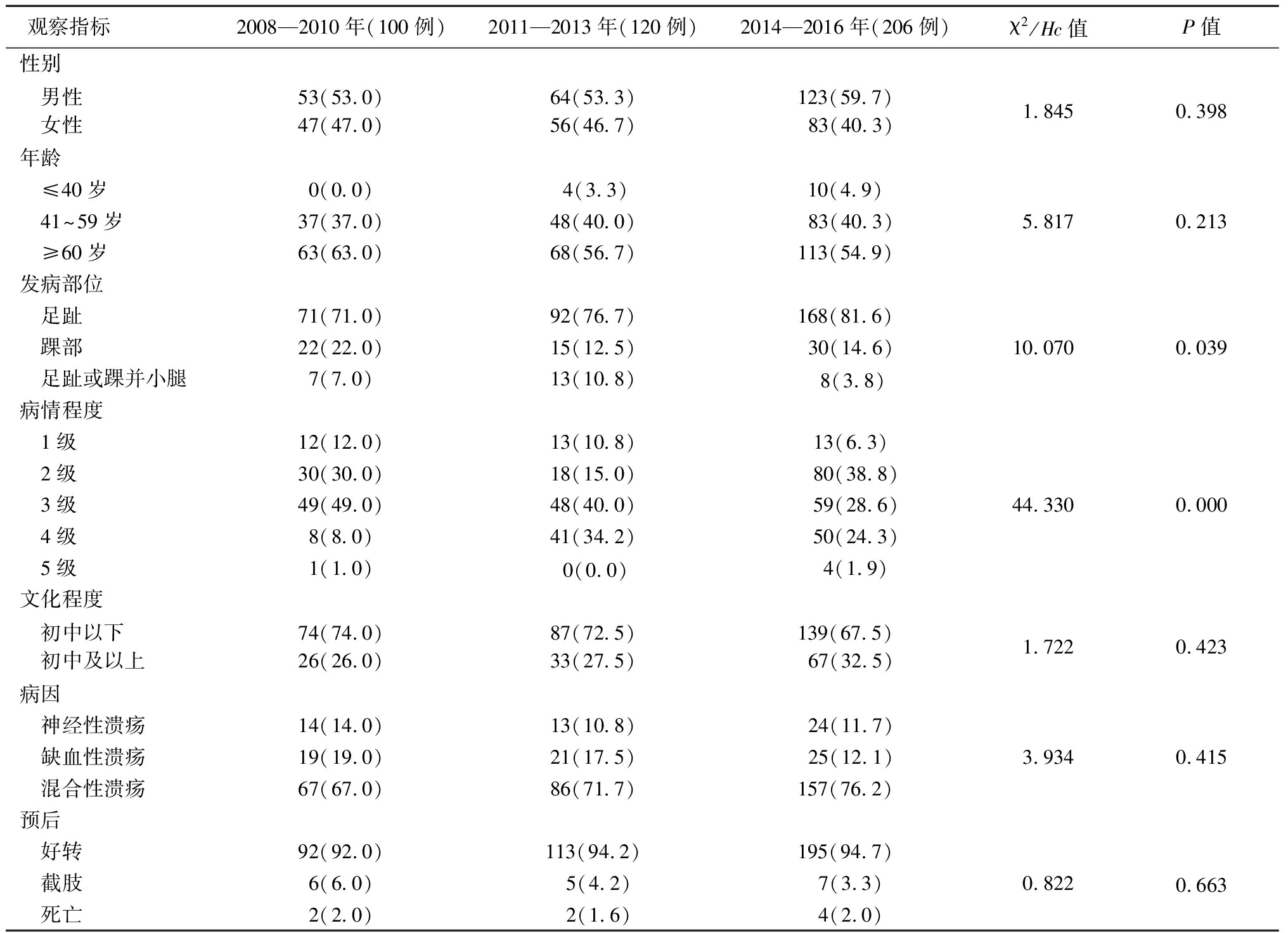

2.3 不同时间段糖尿病足发病因素比较 不同时间段性别、年龄、文化程度、病因和预后差异均无统计学意义(P>0.05);2014—2016年度组发病部位足趾或踝并小腿较2011—2013年度组少(P<0.05);2014—2016年度组病情程度4级较2008—2010年度组多(P<0.05),2014—2016年度组病情程度2级增多,4级、5级逐渐减少,与2008—2010年度组和2011—2013年度组差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 230株病原菌分布构成比 (菌株,%)

G+菌(156 株)菌株G-菌( 74株)菌株金黄色葡萄球菌72(46.2)大肠埃希菌 19(25.7)表皮葡萄球菌 23(14.7)肺炎克雷伯菌12(16.2)屎肠球菌 45(28.8)铜绿假单胞菌28(37.8)其他 16(10.3)阴沟肠杆菌 8(10.8)其他 7(9.5)

表3 不同时间段糖尿病足发病因素比较 (例数,%)

观察指标 2008—2010年(100例)2011—2013年(120例)2014—2016年(206例)χ2/Hc值P值性别 男性 女性53(53.0)47(47.0)64(53.3)56(46.7)123(59.7)83(40.3)1.8450.398年龄 ≤40岁0(0.0)4(3.3)10(4.9) 41~59岁37(37.0)48(40.0)83(40.3)5.8170.213 ≥60岁63(63.0)68(56.7)113(54.9)发病部位 足趾 71(71.0)92(76.7)168(81.6) 踝部 22(22.0) 15(12.5)30(14.6)10.0700.039 足趾或踝并小腿 7(7.0)13(10.8) 8(3.8) 病情程度 1级12(12.0)13(10.8)13(6.3) 2级30(30.0)18(15.0) 80(38.8) 3级49(49.0)48(40.0) 59(28.6)44.3300.000 4级 8(8.0)41(34.2) 50(24.3) 5级 1(1.0) 0(0.0) 4(1.9)文化程度 初中以下 初中及以上 74(74.0) 26(26.0) 87(72.5) 33(27.5) 139(67.5) 67(32.5)1.7220.423病因 神经性溃疡14(14.0)13(10.8)24(11.7) 缺血性溃疡19(19.0)21(17.5)25(12.1)3.9340.415 混合性溃疡67(67.0)86(71.7)157(76.2)预后 好转92(92.0)113(94.2)195(94.7) 截肢 6(6.0)5(4.2)7(3.3)0.8220.663 死亡 2(2.0)2(1.6)4(2.0)

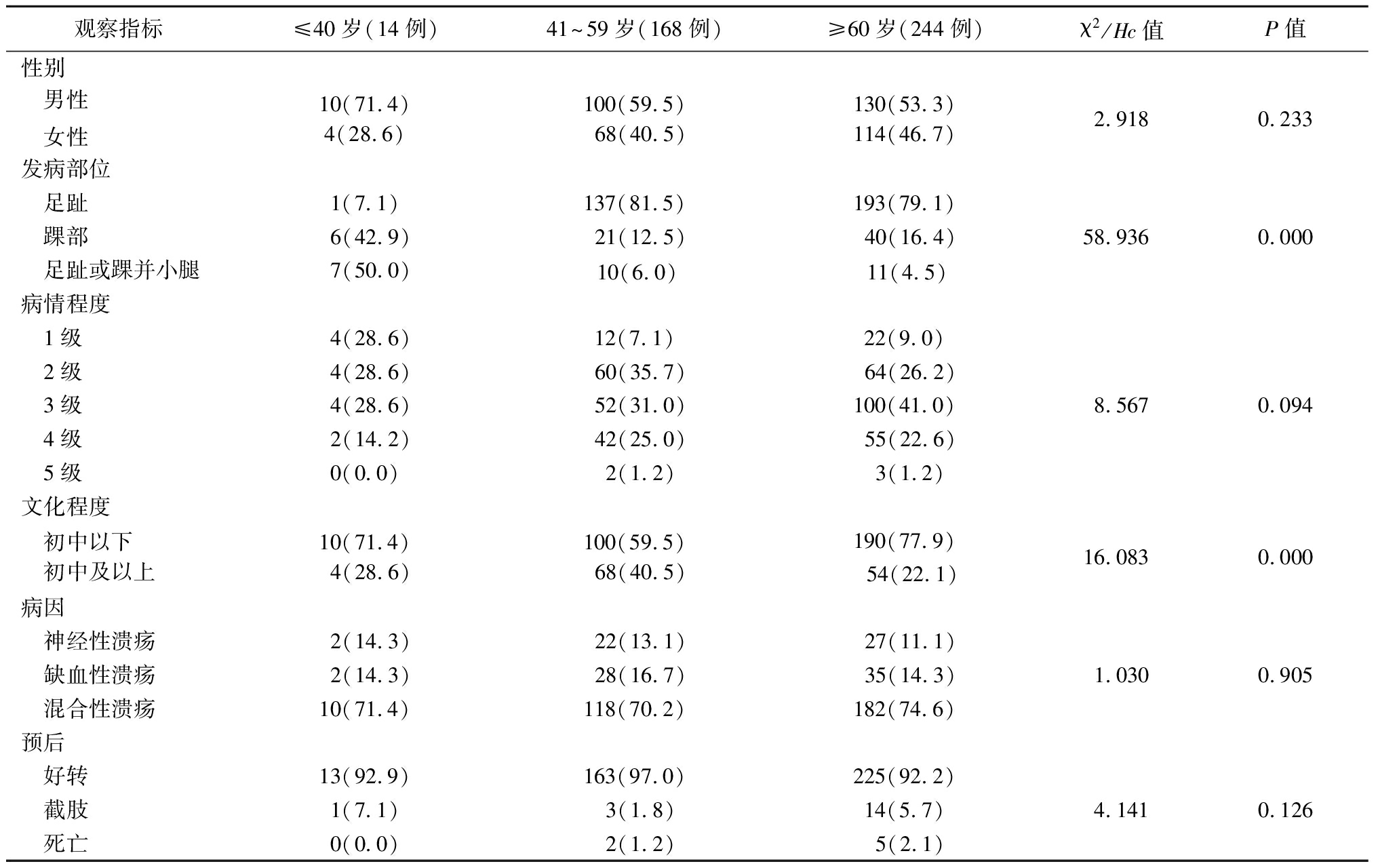

2.4 不同年龄组糖尿病足发病因素比较 不同年龄组性别、病情程度、病因和预后差异均无统计学意义(P>0.05);41~59岁组和≥60岁组足趾发病部位多于≤40岁组,≥60岁组初中以下文化程度者多于41~59岁组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 不同年龄组糖尿病足发病因素比较 (例数,%)

观察指标≤40岁(14例)41~59岁(168例)≥60岁(244例)χ2/Hc值P值性别 男性 女性10(71.4) 4(28.6)100(59.5) 68(40.5)130(53.3)114(46.7)2.9180.233发病部位 足趾1(7.1)137(81.5)193(79.1) 踝部6(42.9)21(12.5)40(16.4)58.9360.000 足趾或踝并小腿7(50.0) 10(6.0) 11(4.5) 病情程度 1级4(28.6)12(7.1)22(9.0) 2级4(28.6)60(35.7)64(26.2) 3级4(28.6)52(31.0)100(41.0)8.5670.094 4级2(14.2)42(25.0)55(22.6) 5级0(0.0)2(1.2)3(1.2)文化程度 初中以下 初中及以上10(71.4)4(28.6)100(59.5)68(40.5)190(77.9) 54(22.1) 16.0830.000病因 神经性溃疡2(14.3)22(13.1)27(11.1) 缺血性溃疡2(14.3)28(16.7)35(14.3)1.0300.905 混合性溃疡10(71.4)118(70.2)182(74.6)预后 好转13(92.9)163(97.0)225(92.2) 截肢1(7.1)3(1.8)14(5.7)4.1410.126 死亡0(0.0)2(1.2)5(2.1)

3 讨 论

糖尿病是一种终身性疾病,糖尿病足是糖尿病周围血管神经病变(或)神经病变、感染等因素导致糖尿病患者足或下肢组织破坏的一种病变,发病率呈逐年上升趋势,已成为严重的公共健康问题[1]。糖尿病足以其进展快、病程长、难治愈、致残率高、致死率高的特点成为糖尿病最严重的并发症之一[2],严重影响患者的生活质量和寿命。在我国,随着人们生活方式的改变,糖尿病发病率以及大血管病变发生率急剧增加,糖尿病足发病率也明显上升,故糖尿病足的防治工作已成为广大临床医生面临的一个挑战。

糖尿病足的病变基础是糖尿病周围神经病变和糖尿病下肢血管病变。高血糖、脂代谢紊乱、血液的高黏稠和高凝状态等诸多因素使糖尿病的下肢动脉容易发生血管病变,管壁增厚,管腔狭窄、微循环障碍等导致下肢血供减少;而糖尿病周围神经病变则导致肢体末梢的保护性感觉减退或丧失,使机体缺乏对足部的保护措施,从而极易引起机械或温度对足的损伤。糖尿病足溃疡按照病因分为神经性溃疡、缺血性溃疡、混合性溃疡。混合性溃疡最多见,同时有周围神经病变和周围血管病变。单纯缺血所致、无神经病变的足溃疡很少见。国外糖尿病足患者约50%为神经性溃疡和约50%为混合性溃疡。国内糖尿病足溃疡主要是神经-缺血性溃疡。本研究显示缺血性溃疡占15.3%,与国外相关文献报道不符,可能与所选患者有关(病历中记载有肢体过敏或麻木者认为有周围神经病变,否则认为无病变)。10 g尼龙单丝检查在糖尿病周围神经病变早期筛查中具有较好的应用价值[3]。因起初对筛查糖尿病神经病变不够重视,10 g尼龙丝检查法及音叉测定震动觉、肌电图等神经系统检查方法未能完全普及。可能相当数量合并糖尿病周围神经病变的患者未能筛查出来,误认为是缺血性,从而导致缺血性溃疡的比例较高。随着医疗水平的提高,检查手段日渐完善,更能准确地识别病因,根据不同的病因选择相应的治疗方案。

本研究结果显示,41~59岁组和≥60岁组足趾发病部位多于≤40岁组。国内外资料已证实,年龄是糖尿病足发病的危险因素[4]。可能因为老年人病程长,长期血糖控制不理想,导致外周动脉粥样硬化和周围神经病变,且老年人基础病较多,组织修复能力下降。有研究发现,随着年龄的增加,糖尿病足的截肢率明显增加。本研究结果显示, ≥60岁年龄段患者与≤40岁年龄段截肢率无差异。考虑可能与样本量较少有关,有待扩大样本量进一步观察。本研究还显示,426例患者中,普遍受教育程度较低,多以从事农业劳动为主; ≥60岁组初中以下文化程度者多于41~59岁组。患者因为经济能力较差,保健意识不强,对糖尿病不重视,足部护理知识匮乏,糖尿病治疗不正规,导致血糖波动较大,加重对血管和神经的损害,且足损伤后未能及时就诊,抱有侥幸心理。有研究显示,大部分糖尿病足患者存在就诊不及时的现象[5]。范丽凤等[6]研究发现,足部护理知识缺乏是糖尿病足溃疡发生的危险因子。另有研究表明,2型糖尿病足高危患者的足部护理行为水平相对较低,女性、曾接受过糖尿病足部护理教育和既往有糖尿病溃疡史的糖尿病足高危患者足部护理水平相对较高[7]。所以,应加强对这部分人的健康宣教,使其掌握糖尿病的基本知识,明白血糖的重要性,防止和延缓血管病变和神经病变的发生和发展。

本研究结果显示,2014—2016年度组病变部位足趾或踝并小腿较2011—2013年度组少(P<0.05),且2014—2016年度组病情程度2级增多,4级、5级逐渐减少。这可能与近几年随着糖尿病知识宣传的普及,人们对糖尿病相关知识的了解逐渐增多,血糖自我管理能力逐渐加强,从而严格控制血糖,及时就医有关。所以,糖尿病知识宣教对于预防糖尿病的发生和发展有着极其重要的意义。

对糖尿病足的治疗,我院采取综合治疗。①控制患者血糖水平:对于糖尿病足的治疗至关重要;中、重度糖尿病足患者血糖变异性较大,可能是导致糖尿病足发生发展的重要原因[8]。②改善足部血液循环:针对糖尿病肢端缺血、微循环障碍的病理改变,重新恢复足部循环较为重要;前列地尔联合舒血宁治疗早期糖尿病足效果显著;前列地尔联合胰激肽原酶治疗早期糖尿病足效果较理想。③改善神经功能: 可选用B族维生素,α-硫辛酸;硫辛酸注射液可抑制糖尿病神经病变患者的氧化应激反应,治疗效果满意;有研究显示硫辛酸注射液联合弥可保注射液治疗糖尿病足临床效果满意,可有效改善下肢循环及神经功能;马来酸桂哌齐特注射液联合甲钴胺治疗糖尿病性周围神经病变比甲钴胺单独治疗效果更佳。 ④高压氧:可有效改善糖尿病足患者的供氧,加速溃疡愈合;一项回顾性分析指出高压氧治疗能减轻创面感染程度,降低创面细菌培养阳性率。⑤抗感染:感染是糖尿病足的主要威胁,有研究表明是否合并细菌感染是糖尿病足病情严重性的独立危险因素;本研究足分泌物标本培养菌株G+菌以金黄色葡萄球菌、屎肠球菌为主,G-菌以铜绿假单胞菌、大肠埃希菌多见;应坚持对糖尿病足的病原菌及耐药性进行监测,合理使用抗生素。⑥负压闭式引流:负压闭式引流可使生物膜密封隔绝外界污染;在负压状态下持续冲洗、引流,能彻底清除创面渗液,从而减少向深部感染;始终处于负压吸引状态,能使闭塞的毛细血管扩张,增加局部供氧,促进内皮细胞增生,降低感染风险,促进肉芽组织的生长;应用持续负压封闭引流技术治疗糖尿病足可以更好地促进患者足部溃疡的愈合,具有较好效果。⑦自体富血小板凝胶:富血小板凝胶中含有大量纤维蛋白,促进溃疡面减小,使溃疡面恢复更快;同时血小板中含有大量白细胞,能对溃疡面起到一定的抗感染作用;自体富血小板凝胶能够有效提高糖尿病足溃疡的治愈率,并缩短愈合时间。⑧清创换药:去除失活组织及胼胝体充分暴露伤口,清除感染严重的组织,可降低细菌蛋白酶阻止伤口愈合;及时、正确的清创可明显促进糖尿病肢端坏疽创面的愈合,缩短住院时间。经过以上综合治疗,部分濒临截肢的患者保全了肢体,提高了生活质量。

近年来,虽然治疗糖尿病足的方法日渐多样化,但目前临床上对于糖尿病足尚无特效的治疗手段,故早期识别糖尿病足高度危险的患者,加强足部护理的健康教育和对危险因素的早期干预,对预防和减少糖尿病足的发生是十分必要的。

[1] 母义明,陆菊明,潘长玉.解放军总医院临床内分泌代谢病学[M].北京:人民军医出版社,2014:575-576.

[2] Nirantharakumar K,Saeed M,Wilson I,et al. In-hospital mortality and length of stay in patients with diabetes having foot diease[J]. J Diabetes Complications,2013,27(5):454-458.

[3] 李艳君,冯彦景,查月芳.10 g单丝在糖尿病周围神经病变筛查中的价值[J].河北医科大学学报,2015,36(8):884-886,910.

[4] 刘翠莹.2型糖尿病患者糖尿病足相关危险因素分析[J].糖尿病新世界,2015,35(13):179-180.

[5] Yan J,Liu Y,Zhou B,et al. Pre-hospital delay in patients with diabetic foot problems:influencing factors and subsequent quality of care[J]. Diabet Med,2014,31(5):624-629.

[6] 范丽凤,陆菊明,郑亚光,等.糖尿病患者足溃疡的危险因素分析[J].中国糖尿病杂志,2006,14(6):435-437.

[7] 李静,张月华,王美君,等.2型糖尿病足高危患者的足部护理行为现状及影响因素分析[J].中国实用护理杂志,2015,31(18):1357-1360.

[8] 管丽娟,王璇,卢静.糖尿病足患者血糖变异性变化及意义[J].山东医药,2016,56(14):60-61.