脑梗死又称缺血性脑卒中,是一种急性脑血管意外,约占脑血管意外的70%[1]。各种原因导致的脑组织局部缺血、缺氧、脑组织坏死是其重要发病机制,主要分为脑血栓、脑栓塞和腔隙性脑梗死3种类型,脑梗死具有高致死、高致残、高复发的特点,急性期后往往遗留肢体运动功能、言语功能、认知功能、吞咽功能等障碍。肢体运动功能在日常生活中占据重要地位,而6个月内80%脑梗死患者遗留上肢运动功能障碍[2-3],故恢复上肢运动功能对脑梗死患者后期生活自理及回归社会意义重大。本研究采用经颅直流电刺激联合上肢机器人治疗脑梗死恢复期伴上肢痉挛患者取得较好效果,现报告如下。

1 资料与方法

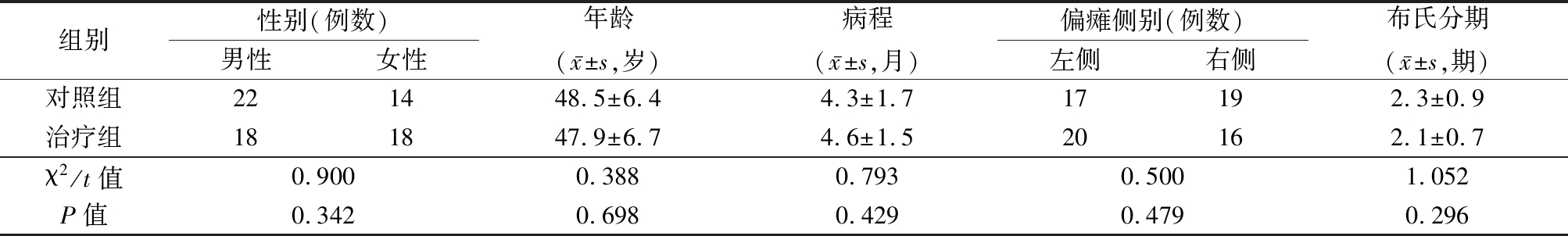

1.1 一般资料 选择2017年8月—2018年8月首都医科大学附属北京康复医院收治的脑梗死恢复期伴上肢痉挛患者72例,按照随机数字表法分为对照组和治疗组各36例。2组性别、年龄、病程、偏瘫侧、布氏分期差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

本研究经医院伦理委员会批准;患者家属均知情同意并签署知情同意书。

表1 2组一般资料比较

Table 1 Comparison of basic data between two groups (n=36)

组别性别(例数)男性女性年龄(x-±s,岁)病程(x-±s,月)偏瘫侧别(例数)左侧右侧布氏分期(x-±s,期)对照组221448.5±6.44.3±1.717192.3±0.9治疗组181847.9±6.74.6±1.520162.1±0.7χ2/t值0.9000.3880.7930.5001.052P值0.3420.6980.4290.4790.296

1.2 纳入标准和排除标准 纳入标准:①符合1995年全国第四届脑血管病学术会议通过的诊断标准[4],并通过相关影像学检查(CT或MRI)确认;②均为首次发作,年龄35~73岁;③病程1~7个月;④患者生命体征平稳,意识清晰,能配合系统治疗,患侧上肢Brunnstrom分期1~4期,Ashworth分级≥1级。排除标准:①不符合上述纳入标准者;②严重肩、手综合征患者;③伴随严重其他内科基础疾病(先天性心脏病、肝肾功能不全、传染性疾病、艾滋病);④患者或家属依从性差,不能积极配合治疗。

1.3 治疗 所有患者接受脑卒中二级预防用药,积极降压、降脂、降糖、抗血小板、营养神经药物治疗。

1.3.1 对照组 在基础治疗基础上采用现代康复运动疗法(Bobath法、作业训练)。运动疗法:主动训练与被动训练相结合,以增强患肢肌力、降低肌张力、改善关节活动度、改善肢体平衡功能为目标,采用反射性抑制、促通手法(纠正异常运动模式、易化诱发正常运动模式)。作业疗法:利用各种治疗工具(磨砂板、滚筒、多功能上肢训练系统),目标性松弛患肢肩胛骨,强化患肢屈指、伸指功能以及腕关节屈、伸功能。运动疗法及作业疗法每次训练30~40 min,1次/d,6次/周,4周为1个疗程。

1.3.2 治疗组 在对照组基础上采用经颅直流电刺激联合上肢机器人治疗。

(1)经颅直流电刺激(德国Neuro Conn公司)操作及方法 患者坐于安静治疗室内,将手部电极片连接处常规消毒,手部刺激电极贴在拇短展肌和第一掌骨之间(参数选择:灵敏度5 mA,扫描速度20 ms,过滤器设置3 ~10 kHz),参考电极置于患肢拇指一、二指间节交汇处;头部碟型线圈(MagPro R30 incl MagOption型,丹麦麦Magventure公司)放置于头部,适当调整位置,以M1区为目标位置最大强度单脉刺激10次左右,记录最大及稳定运动诱发电位位置,将其作为刺激热点,经颅直流电刺激阳极电极放置于热点处,阴极放置于对侧对称相应区域(刺激强度2.0 mA),每次20~30 min,1次/d,6次/周,4周为1个疗程。

(2)上肢机器人操作 RH-K-SZFK-1上肢机器人(河南瑞禾医疗器械有限责任公司),可作水平旋转、水平伸缩及升降运动3种模式,将患肢固定于机器臂上,根据患肢舒适度进行调整。①被动及主动训练:被动训练为患肢在机器辅助下完成各个方向运动,主动训练为患肢带动机器臂完成相关设定任务。②单点及多点触发运动:患者利用患肢主动启动每个轨迹,克服治疗师设定的机器助力,机器臂协助完成初始阻力后的运动,多点触发运动同单点触发,后者在前者基础上增加触发点。③连续触发运动:患肢扶住机器臂手柄缓慢移向目标,患肢给予手柄一定压力,速度增加。④抗阻运动模式:患肢全程主动抗助力完成设定目标。⑤抗扰运动:患肢在完成各项设定目标过程中会受到机器臂各方位的助力,患肢克服上述阻力,完成任务。治疗师根据患者上肢实际情况选择上述5种训练方案的1种或2种,总治疗时间为30 min(根据实际选择治疗方案数量平均分配时间),1次/d,6次/周,4周为1个疗程。

1.4 疗效评价 ①临床疗效判定[5]:以Fugl-Meyer运动功能评估(Fugl-Meyer motor Assessment,FMA)和日常生活能力为评定指标,FMA和日常生活能力评分正常为痊愈,FMA和日常生活能力评分显著改善为显效,FMA和日常生活能力评分部分改善为有效,无明显改善为无效。②FMA评分[6]:评定上肢及手的运动功能,总分66分,分为0分(完全不能完成某一动作)、1分(部分完成某一动作)、2分(充分完成某一动作),评定分数越高代表患肢运动功能越佳。③改良Ashworth量表评分法(Modified Ashworth Scale,MAS) 评分[7]:评定患肢肌张力情况,分为0,1,1+,2,3,4级对应(0,1,1.5,2,3,4)分,评定分数越高代表患肢肌张力越高。④协同收缩率:用美国Noraxon表面肌电图(sEMG)MyoSstem1200,记录治疗前后脑梗死恢复期患肢最大等长收缩时肘关节屈曲或伸展时肱二头肌、肱三头肌肌肉收缩的积分肌电值(integrate electromyography,IEMG),并计算出协同收缩率(%)=拮抗肌IEMG/(主动肌IEMG+拮抗肌IEMG)。

1.5 统计学方法 应用SPSS 19.3统计软件分析数据。计量资料比较分别采用两独立样本的t检验和配对t检验;计数资料比较采用χ2检验;等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

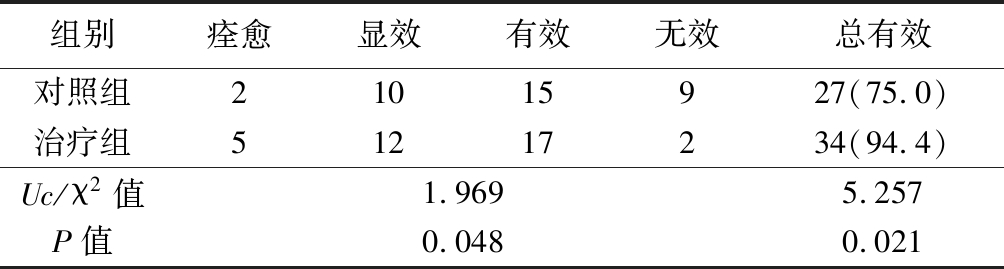

2.1 2组临床疗效比较 治疗组临床疗效优于对照组,治疗组总有效率明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2组临床疗效比较

Table 2 Comparison of clinical efficacy between two groups (n=36,例数,%)

组别 痊愈显效有效无效总有效 对照组210 15 9 27(75.0)治疗组512 17 2 34(94.4)Uc/χ2值1.9695.257P值0.0480.021

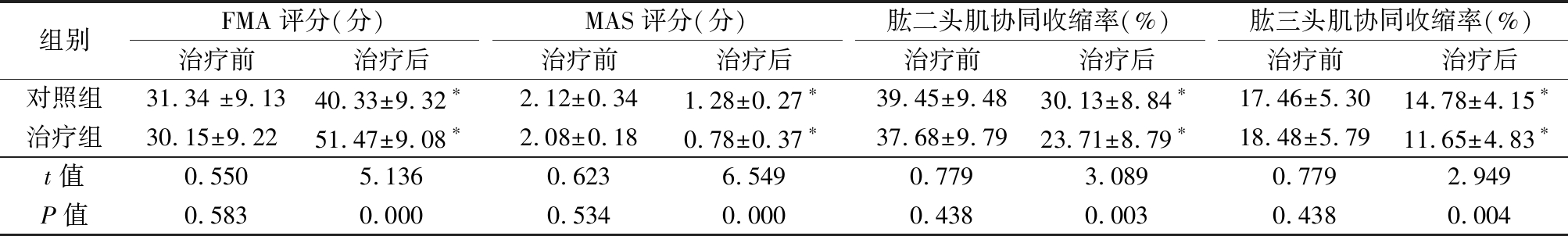

2.2 2组FMA评分、MAS评分及协同收缩率比较 治疗前,2组FMA评分、MAS评分、肱二头肌协同收缩率、肱三头肌协同收缩率差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组FMA评分明显高于治疗前,MAS评分、肱二头肌协同收缩率、肱三头肌协同收缩率明显低于治疗前,治疗组FMA评分明显高于对照组,MAS评分、肱二头肌协同收缩率、肱三头肌协同收缩率明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

Table 3 Comparisons of FMA score,MAS score and synergistic systolic rate between two groups

组别FMA评分(分)治疗前治疗后MAS评分(分)治疗前治疗后肱二头肌协同收缩率(%)治疗前治疗后肱三头肌协同收缩率(%)治疗前治疗后对照组31.34 ±9.13 40.33±9.32∗2.12±0.341.28±0.27∗39.45±9.4830.13±8.84∗17.46±5.3014.78±4.15∗治疗组30.15±9.2251.47±9.08∗2.08±0.180.78±0.37∗37.68±9.7923.71±8.79∗18.48±5.7911.65±4.83∗t值0.5505.1360.6236.5490.7793.0890.7792.949P值0.5830.0000.5340.0000.4380.0030.4380.004

*P值<0.05与治疗前比较(配对t检验)

3 讨 论

脑梗死是一种缺血性脑血管意外[8],根据发病时间可以分为超早期、急性期、坏死期、软化期、恢复期。恢复期患者往往伴有肢体功能障碍,上肢运动功能障碍(痉挛)是其最常见类型之一[9-10],合理有效地改善上肢痉挛状态,对于患者生活质量改善及回归社会意义深远。现代康复治疗技术(运动训练、作业疗法)是预防和治疗脑梗死恢复期患者上肢功能障碍的重要治疗手段,可一定程度上改善患者肢体运动功能及肌肉状态,但部分患者预后欠佳。

经颅直流电技术起源于20世纪60年代,是一种非侵入性持续低直流电刺激治疗手段,其可有效调节大脑皮层兴奋性状态、增加突触可塑性、改变局部脑血流、调节局部皮层和脑网联系,从而改善脑梗死患者脑功能状态[11]。经颅直流电治疗可有效改善皮质脊髓环路状态,减轻未受损大脑半球对受损大脑半球抑制,提高高级中枢对低级中枢抑制能力,改善运动功能状态[12-14]。上肢机器人系统近5年才逐渐引入国内,对其临床研究相对缺乏,脑卒中后人体功能恢复基于大脑可塑性,高强度、重复、正确模式下的主动、被动训练有助于刺激脑细胞神经冲动的增强,有助于神经突触再生,从而建立坏死脑组织区域与正常脑组织之间的联系,使受损的脑皮质功能重组,皮质中枢对运动、感觉刺激的应答产生正确的随意运动[15-16]。上肢机器人系统包括训练手臂、显示器、软件系统多单元组成,训练手臂可以辅助脑梗死患者痉挛上肢功能恢复,软件系统包括多种训练模式、趣味游戏,将训练任务融合到游戏中去,治疗师根据患者上肢状态灵活调整治疗强度、模式,可重复、有效、趣味完成各个自由度训练。

本研究运用FMA、MAS评分半定量评价脑梗死恢复期患者上肢运动功能及痉挛状态,同时结合表面肌电图系统定量评价上肢肌肉功能状态,力求客观全面,结果显示经颅直流电刺激联合上肢机器人治疗后, FMA评分明显高于治疗前,MAS评分明显低于治疗前,上肢肱二头肌协同收缩率和肱三头肌协同收缩率明显低于治疗前,治疗组FMA评分明显高于对照组,MAS评分、肱二头肌协同收缩率、肱三头肌协同收缩率明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。表明经颅直流电刺激联合上肢机器人可有效改善脑梗死恢复期痉挛上肢患者痉挛状态,改善其运动功能,提高其日常生活能力。由于本研究样本量限制,尚需要加大样本量进行深入探讨。

[1] 姜迎萍,王波,周益凡,等.头针结合康复训练治疗脑梗死恢复期患者的疗效研究[J].中国康复医学杂志,2017,32(3):288-292.

[2] 许晓敬,韩凝,贾阳娟,等.急性缺血性脑卒中3个月预后相关影响因素[J].河北医科大学学报,2015,36(9):996-999.

[3] 张盘德,刘鑫鑫,周惠嫦,等.脑梗死恢复期康复临床路径的实施和效果[J].中国康复,2017,32(5):390-393.

[4] 张超,刘璇,侯增广,等.上肢机器人辅助疗法对恢复期脑卒中患者上肢运动功能及日常生活活动能力的效果[J].中国康复理论与实践,2016,22(12):1365-1370.

[5] 丁丽君,荣积峰,王卫宁,等.经皮穴位电刺激对脑卒中后手功能的康复效果[J].中国康复理论与实践,2017,23(1):10-13.

[6] Mortensen J,Figlewski K,Andersen H. Combined transcranial direct current stimulation and home-based occupational therapy for upper limb motor impairment following intracerebral hemorrhage:a double blind randomized controlled trial[J]. Disabil Rehabil,2016,38(7):637-643.

[7] Yasar E,Adiguzel E,Kesikburun S,et al.Assessment of forearm muscle spasticity with sonoelastography in patients with stroke[J]. Br J Radiol,2016,89(1068):20160603.

[8] 张学兰,段薇静,赵延宁,等.丁苯酞注射液治疗进展性脑梗死的疗效观察[J].河北医科大学学报,2015,36(5):565-567.

[9] 朱琳,刘霖,宋为群,等.经颅直流电刺激联合手部功能生物反馈电刺激对卒中后手功能改善的影响[J].中国脑血管病杂志,2016,13(9):449-454.

[10] 马将,闫晓丽,黄洁,等.集体康复训练对卒中后焦虑抑郁情绪及日常生活活动能力的影响[J].河北医科大学学报,2016,37(9):1001-1005.

[11] 孙伟铭,董香丽,于国华,等.经颅直流电刺激改善基底节内囊区梗死患者注意力的疗效观察[J].中国脑血管病杂志,2016,13(10):505-510.

[12] 努尔加依·沙黑窝拉,贾杰,张定国.经颅直流电刺激结合功能性电刺激对脑卒中平台期患者上肢运动功能康复影响的研究[J].中国康复医学杂志,2017,32(9):1000-1005.

[13] 陈创,唐朝正,王桂丽,等.经颅直流电刺激结合任务导向性训练改善脑卒中患者上肢运动功能的静息态fMRI研究[J].中国康复医学杂志,2016,31(11):1183-1188.

[14] Satow T,Kawase T,Kitamura A,et al. Combination of Transcranial Direct Current Stimulation and Neuromuscular Electrical Stimulation Improves Gait Ability in a Patient in Chronic Stage of Stroke[J]. Case Rep Neurol,2016,8(1):39-46.

[15] 侯红,范亚蓓,吴玉霞,等.康复机器人辅助训练对偏瘫患者上肢功能及日常生活活动能力的影响[J].中国康复医学杂志,2015,30(10):1013-1016.

[16] 刘树利,王亚丽,卢潇帅,等.上肢机器人训练疗法对脑卒中偏瘫患者上肢功能恢复的影响[J].按摩与康复医学,2016,7(1):24-25.