银屑病是临床常见的慢性红斑鳞屑病,临床症状为大小不等的皮损、边界清楚的红斑丘疹及斑块、上层附有多层银白色鳞屑[1]。全球患病率为1%~3%,虽然其对患者的生命健康安全不构成威胁,但其具有慢性、反复性及迁延不愈的特点,给患者的生活、学习、工作及社交生活带来重要影响[2-3]。目前,寻常型银屑病在临床上以糖皮质激素治疗为主,但是治疗效果并不显著,极容易复发[4]。消银颗粒主要由地黄、赤芍、牡丹皮、苦参、金银花、大青叶及白鲜皮等组成,其具有清热凉血、祛风止痒和养血润燥的作用,与复方氟米松联用能有效治疗银屑病[5]。嗜酸性粒细胞是一种促进机体炎症反应及调节炎症反应的多功能细胞,且参与银屑病的发生和发展,而P物质及神经激肽/速激肽受体1(neurokinin/tacheptide receptor 1,NK1R)是由嗜酸性粒细胞分泌及表达,相结合会诱导肥大细胞释放组胺,引起皮肤瘙痒[6]。本研究旨在分析复方氟米松软膏联合消银颗粒治疗寻常型银屑病效果及其对外周血嗜酸性粒细胞P物质及NK1R的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年6月—2017年6月我院确诊的银屑病患者120例,按照随机数字表法分为研究组和对照组各60例。研究组给予复方氟米松软膏联合消银颗粒进行治疗,对照组给予复方氟米松软膏进行治疗。研究组男性35例,女性25例;年龄25~70岁,平均(41.8±3.4)岁;病程1~8年,平均(5.29±1.29)年;银屑病皮损面积和严重程度指数(Psoriasis Area and Severity Index,PASI)评分(17.42±4.32)分。对照组男性37例,女性23例;年龄24~71岁,平均(42.5±3.6)岁;病程1~7年,平均(5.11±1.22)年;PASI评分(17.59±4.27)分。2组性别、年龄、病程及PASI评分差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准和排除标准 纳入标准:①患者均符合银屑病的诊断标准[7];②近1个月之内未使用过糖皮质激素及免疫抑制剂者。排除标准:①合并患有伴甲状腺疾病及自身免疫疾病者;②严重心肝肾功能不全者;③钙代谢异常者;④患者处于妊娠期及哺乳期者。

本研究经医院伦理委员会批准通过;患者均知情同意并签署知情同意书。

1.3 治疗方法 对照组给予复方氟米松软膏(香港奥美制药厂;国药准字HC20150134;规格 15 g)涂于患处,轻柔均匀涂抹,依症状严重程度1~2次/d,如有需要,可用纱布遮盖患处。研究组在对照组基础上联合消银颗粒(陕西康惠制药股份有限公司;国药准字G20150321)口服,3.5 g/次,3次/d。2组连续治疗4周。

1.4 观察指标

1.4.1 临床疗效[7] 治疗结束后,根据患者的皮损症状及PASI评分评估治疗效果。显效:患者的皮损恢复正常,或者PASI评分减少≥60%。有效:患者的皮损症状显著改善,或者PASI评分减少20%~<60%。无效:患者的皮损症状无明显改善或者有加重趋势,PASI评分减少<20%。

1.4.2 瘙痒评分、PASI评分、皮肤病生活质量指数(Dermatology Life Quality Index,DLQI)评分及复发率 于治疗前及治疗后评价患者的瘙痒评分、PASI评分、DLQI评分及复发率。瘙痒评分[7]分别从瘙痒程度、瘙痒发生频率、继发皮损、瘙痒持续时间4个维度进行评价,每个维度3分,总分12分,分数越高表示瘙痒症状越严重。PASI[8]分为头颈部、上肢、躯干、下肢4个部位。皮损面积(A):0分,无皮疹;1分,皮损面积1%~<10%;2分,皮损面积10%~<30%;3分,皮损面积30%~<50%;4分,皮损面积50%~<70%;5分,皮损面积70%~<90%;6分,皮损面积90%~100%。红斑(E)、浸润(I)、表皮脱屑/鳞屑(D)3个皮损程度:0分,无;1分;轻;2分,中;3分,重;4分,极重。PASI评分:(E头+I头+D头)×A头×0.1+(E上肢+I上肢+D上肢)×A上肢×0.2+(E躯干+I躯干+D躯干)×A躯干×0.3+(E下肢+I下肢+D下肢)×A下肢×0.4。DLQI[9]共设置10个问题,包括生理、心里、日常活动、穿衣、社交娱乐、运动、工作学习、家庭、性生活及治疗。每个问题分为4个等级:0分,无;1分,有一点;2分,比较明显;3分,非常明显。总分0~30分,分数越高表明患者的生活质量越低。复发率,随访6个月统计分析患者的疾病复发率。复发率=复发例数/有效随访例数。

1.4.3 血清炎症因子水平 于治疗前与治疗后清晨空腹状态下抽取外周肘静脉血10 mL,3 000 r/min,离心30 min,取上层血清冻存于-80 ℃待测。采用酶联免疫吸附法检测患者血清中白细胞介素8(interleukin-8,IL-8)、肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)水平,试剂盒均购自美国R&D公司,严格按照说明书的操作标准进行检测。

1.4.4 外周血嗜酸性粒细胞P物质及NK1R水平 采用流式细胞术法检测治疗前及治疗后外周血嗜酸性粒细胞P物质及NK1R水平:采用CD14和CD16双阴性标记患者血液中嗜酸性粒细胞,取患者外周血1 mL,2 000 r/min,离心20 min,弃上清,加入死细胞去除染液及人Fc受体阻断溶液,均匀混合之后,避光孵育15 min,加入荧光基团标记的抗体CD14-PE-Cy7和CD16-PerCP,避光孵育15 min;裂解红细胞,离心,加入固定破膜液进行固定细胞;然后加入SP-FITC、NK1R-APC及同型对照抗体孵育,最后运用流式细胞仪检测血液中嗜酸性粒细胞中CD14和CD16双阴性群中P物质及NK1R的表达量。

1.4.5 不良反应 统计治疗期间腹痛、厌食、口干、皮肤瘙痒、耳鸣、结膜炎、头晕以及肝损伤等不良反应发生情况。

1.5 统计学方法 应用SPSS 20.0统计软件分析数据。计量资料比较分别采用两独立样本的t检验和配对t检验,计数资料比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

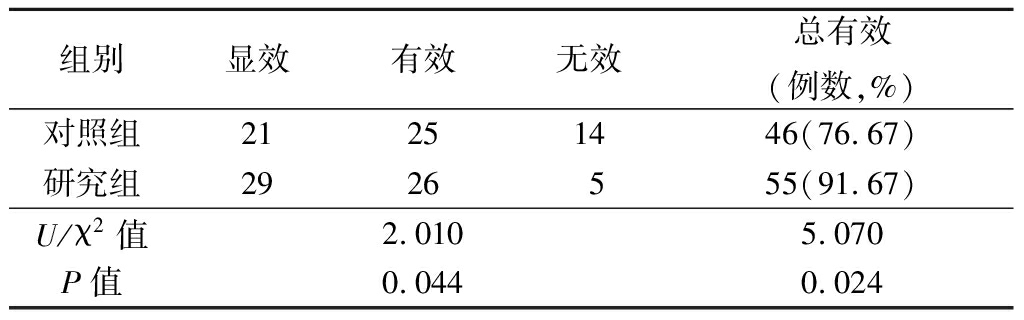

2.1 2组临床疗效比较 研究组临床疗效优于对照组,治疗有效率高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 2组临床疗效比较

Table 1 Comparison of clinical effects between two groups (n=60,例数)

组别显效有效无效总有效(例数,%)对照组21251446(76.67)研究组2926555(91.67)U/χ2值2.0105.070P值0.0440.024

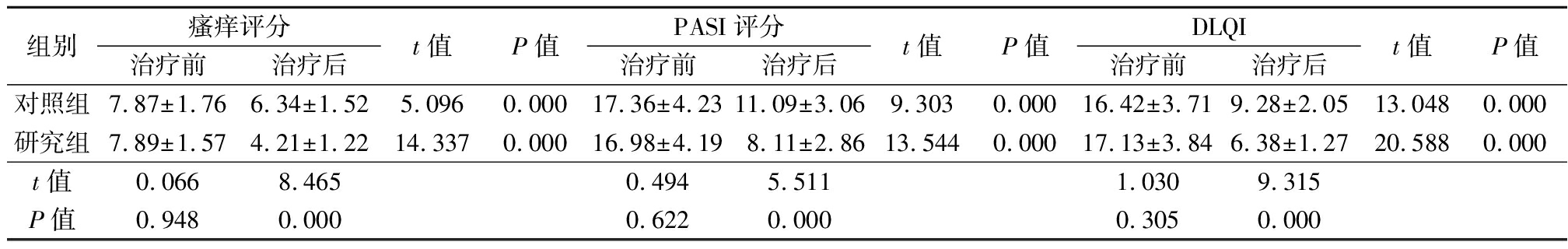

2.2 2组治疗前后瘙痒评分、PASI评分、DLQI评分、疾病复发率比较 治疗前2组瘙痒评分、PASI评分、DLQI评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后2组瘙痒评分、PASI评分、DLQI评分均明显低于治疗前,研究组瘙痒评分、PASI评分、DLQI评分明显低于对照组(P<0.05)。见表2。

另外,随访6个月无失访,对照组复发21例(35.00%);研究组复发10例(16.67%),研究组复发率显著低于对照组(χ2=5.260,P=0.022)。

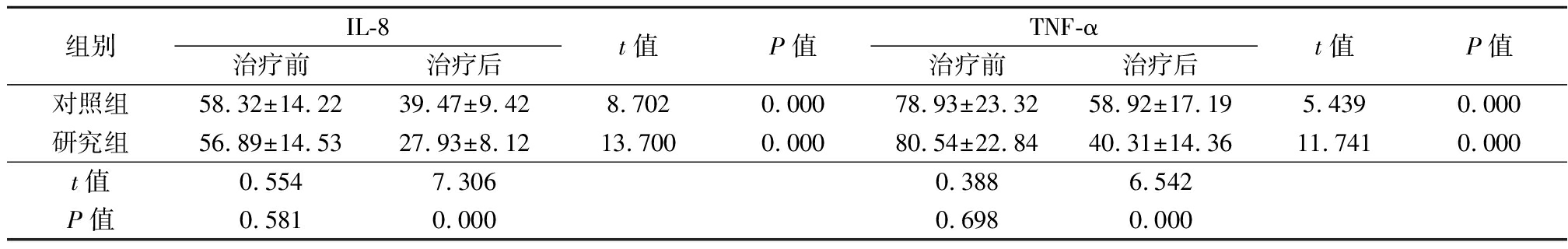

2.3 2组血清IL-8和TNF-α水平比较 治疗前2组血清IL-8和TNF-α水平差异无统计学意义(P>0.05);治疗后2组IL-8和TNF-α水平明显低于治疗前,研究组血清IL-8和TNF-α水平明显低于对照组(P<0.05)。见表3。

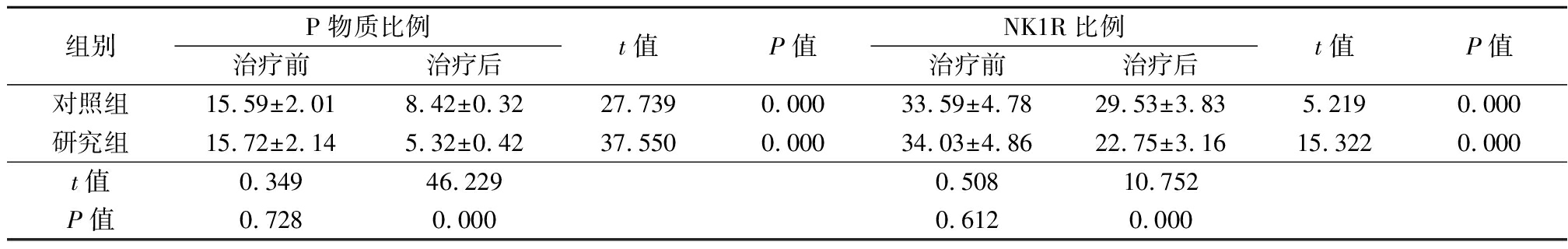

2.4 2组外周血嗜酸性粒细胞P物质及NK1R水平比较 治疗前,2组外周血嗜酸性粒细胞P物质及NK1R比例差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组外周血嗜酸性粒细胞P物质及NK1R比例明显低于治疗前,研究组外周血嗜酸性粒细胞P物质及NK1R比例明显低于对照组(P<0.05)。见表4。

表2 2组瘙痒评分、PASI评分和DLQI评分比较

Table 2 Comparison of pruritus score,PASI score and DLQI score between two groups ![]() 分)

分)

组别瘙痒评分治疗前治疗后t值P值PASI评分治疗前治疗后t值P值DLQI治疗前治疗后t值P值对照组7.87±1.766.34±1.525.0960.00017.36±4.2311.09±3.069.3030.00016.42±3.719.28±2.0513.0480.000研究组7.89±1.574.21±1.2214.3370.00016.98±4.198.11±2.8613.5440.00017.13±3.846.38±1.2720.5880.000t值0.0668.4650.4945.5111.0309.315P值0.9480.0000.6220.0000.3050.000

表3 2组血清IL-8和TNF-α水平比较

Table 3 Comparison of serum IL-8 and TNF-α levels between two groups![]()

组别IL-8治疗前治疗后t值P值TNF-α治疗前治疗后t值P值对照组58.32±14.2239.47±9.428.7020.00078.93±23.3258.92±17.195.4390.000研究组56.89±14.5327.93±8.1213.7000.00080.54±22.8440.31±14.3611.7410.000t值0.5547.3060.3886.542P值0.5810.0000.6980.000

表4 2组外周血嗜酸性粒细胞P物质及NK1R水平比较

Table 4 Comparison of P substance and NK1R levels in peripheral blood eosinophils between two groups![]()

组别P物质比例治疗前治疗后t值P值NK1R比例治疗前治疗后t值P值对照组15.59±2.018.42±0.3227.7390.00033.59±4.7829.53±3.835.2190.000研究组15.72±2.145.32±0.4237.5500.00034.03±4.8622.75±3.1615.3220.000t值0.34946.2290.50810.752P值0.7280.0000.6120.000

2.5 2组不良反应发生情况比较 治疗期间2组均未发现肝肾功能不全症状。对照组发生轻度红斑3例,腹泻2例,皮肤瘙痒1例,不良反应发生率为10.00%;研究组发生轻度红斑4例,腹泻3例,不良反应率为11.67%。2组不良反应发生率差异无统计学意义(χ2=0.090,P=0.769)。

3 讨 论

银屑病是一种常见的炎症性红斑鳞屑性皮肤疾病,具有慢性和复发性特点,伴有皮损、边界清楚是红斑丘疹和斑块以及上层附有多层银白色鳞屑是其主要特征性临床改变[10]。银屑病根据其临床表现,主要分为寻常型、关节型、脓疤型及红皮病型。寻常型银屑病是最为常见的一种。复方氟米松软膏是治疗寻常型银屑病的常用药物,是由0.02%匹伐酸氟米松和3%水杨酸组成的复合制剂,其中氟米松是人工合成的二氟糖皮质激素,能够发挥强大的抗炎和抗过敏作用,同时具有收缩血管和抵抗组织增生的疗效[11]。水杨酸具有轻度的抑制细菌及抗真菌疗效,能够促进角质层发生分离和脱屑作用,加速糖皮质激素穿透进入角质层深层部位而增强药效[12]。消银颗粒中生地、大青叶、丹皮、红花及白藓皮在较为高浓度时能够明显抑制表皮细胞增殖,金银花和苦参能够促进鳞片表皮颗粒层形成,提示消银颗粒能够纠正银屑病引起的表皮增生以及角质化不全[13]。

本研究结果显示,研究组临床疗效优于对照组,治疗有效率显著高于对照组(P<0.05);随访6个月时研究组复发率明显著低于对照组(P<0.05);治疗后2组瘙痒评分、PASI评分和DLQI评分明显低于治疗前,研究组瘙痒评分、PASI评分和DLQI评分明显低于对照组(P<0.05)。证明复方氟米松软膏联合消银颗粒能够有效治疗银屑病,通过外用水杨酸能够溶解细胞间的胶质物,减少角质层细胞的黏附,有效促进氟米松的吸收发挥作用;联合运用消银颗粒能进一步抑制表皮细胞的增殖及表皮颗粒层的形成,达到有效治疗寻常型银屑病的目的。本研究2组治疗期间均未出现肝肾功能不全症状,不良反应发生率差异无统计学意义。

寻常型银屑病属于Th1型免疫反应,IL-8和TNF-α均参与机体免疫反应和炎症反应等生理过程[14-15]。雷鸣等[16]研究显示,寻常型银屑病患者血清中TNF-α和IL-8水平明显高于健康者。本研究结果显示,治疗后2组血清IL-8和TNF-α水平明显低于治疗前,研究组血清IL-8和TNF-α水平显著低于对照组(P<0.05)。这主要与消银颗粒中多组分联合运用具有较好的抗炎、调节免疫及促进表皮代谢作用有关。有研究表明,银屑病患者外周血中嗜酸性粒细胞数目显著增多,且嗜酸性粒细胞与银屑病严重程度呈正相关[17]。P物质作为由嗜酸性粒细胞表达分泌强效的促炎介质,与其高亲和力受体NK1R结合后能够活化肥大细胞、诱导肥大细胞脱颗粒以及释放组胺和花生四烯酸等炎性介质进而引起皮肤瘙痒和炎症反应[17-18]。本研究结果显示,治疗后2组外周血嗜酸性粒细胞P物质及NK1R比例明显低于治疗前,研究组外周血嗜酸性粒细胞P物质及NK1R比例低于对照组(P<0.05)。表明复方氟米松软膏联合消银颗粒能够显著降低机体嗜酸性粒细胞分泌P物质及NK1R,进而降低P物质与NK1R的结合,减少组胺和花生四烯酸等炎性介质释放,改善患者皮肤瘙痒症状。但是对于复方氟米松软膏和消银颗粒通过何种途径引起P物质和NK1R水平降低尚待研究。

综上所述,复方氟米松软膏联合消银颗粒能够有效治疗寻常型银屑病,且安全性好,可通过降低炎症因子IL-8和TNF-α水平及血清嗜酸性粒细胞P物质及NK1R比例,达到有效治疗银屑病的目的,故值得临床推广应用。

[1] 马天,姜文成,陈洁,等.银屑病发病机制研究进展[J/CD].中华临床医师杂志:电子版,2013,7(21):9656-9658.

[2] 蔡云飞,吴严,高兴华.中国银屑病患者合并代谢综合征患病率的Meta分析[J].临床和实验医学杂志,2016,15(7):639-642.

[3] 王刚,党二乐.银屑病免疫学研究热点与靶向治疗发展趋势[J].中华皮肤科杂志,2017,50(2):138-141.

[4] 李小静,李志锋,王久江,等.中波紫外线联合复方丙酸氯倍他索软膏治疗寻常性银屑病疗效观察[J].河北医科大学学报,2015,36(1):34-37.

[5] 赵萍,贾天剑,林江.维胺酯胶囊联合消银颗粒对银屑病患者血清VEGF、TNF、NO、白细胞介素及T细胞亚群的影响[J].海南医学院学报,2016,22(21):2595-2598.

[6] 左哲,王君灵,张慧云,等.银屑病患者嗜酸性粒细胞P物质及受体神经激肽/速激肽受体1水平升高[J].细胞与分子免疫学杂志,2017,33(7):966-970.

[7] 许天伟,蒲燕.复方甘草酸苷注射液联合消风止痒颗粒治疗银屑病的效果观察[J].医学理论与实践,2013,26(11):1422-1423.

[8] 罗寰,董萍云,孟凡茹,等.寻常性银屑病患者血清IL-17和IL-22检测与其PASI评分的相关性分析[J].中国皮肤性病学杂志,2011,25(12):941-943.

[9] Finlay AY,Khan GK. Dermatology Life Quality Index(DLQI)--a simple practical measure for routine clinical use[J]. Clin Exp Dermatol,1994,19(3):210-216.

[10] Takeshita J,Grewal S,Langan SM,et al.Psoriasis and comorbid diseases:implications for management [J]. J Am Acad Dermatol,2017,76(3):393-403.

[11] 初金玉,刘丽英,鄂佳,等.银屑胶囊联合复方氟米松软膏治疗寻常型银屑病的临床观察[J].中国药房,2016,27(26):3665-3667.

[12] 冯瑞瑶,席建元,李小鹏,等.银屑平丸联合复方氟米松软膏治疗寻常型银屑病的临床观察[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2017,16(1):57-59.

[13] 尚静雯,杜春伟.疏风解毒胶囊联合消银颗粒治疗寻常型银屑病(血热证)的临床研究[J].现代药物与临床,2017,32(4):714-717.

[14] Roy AK,Roy PK,Grigorieva E. Mathematical insights on psoriasis regulation: role of Th1 and Th2 cells[J]. Math Biosci Eng,2018,15(3):717-738.

[15] 韩建文,肖瑞,乌日娜.寻常型银屑病病人血清中TNF-α、IL-8水平分析[J].内蒙古医科大学学报,2016,38(1):14-16,20.

[16] 雷鸣,李伟宁,姚斌,等.龙胆泻肝汤加减治疗寻常型银屑病(血热型)的临床观察[J].中国药房,2017,28(33):4640-4643.

[17] 王维,张慧云,郑文娇,等.慢性自发性荨麻疹患者血液嗜酸性粒细胞NK1R水平增加[J].细胞与分子免疫学杂志,2017,33(8):1108-1112,1117.

[18] Zuo Z,Wang J,Zhang H,et al.Increased expressions of substance P and neurokinin/tachykinin receptor 1 in eosinophils of patients with psoriasis[J]. Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi,2017,33(7):966-970.