当前随着我国医疗水平的提高,人们的医疗安全意识逐年增加。X线在疾病诊治中应用价值巨大,然而传统X线的辐射对患者机体造成健康隐患难以避免[1]。近年来影像数字化技术有了很大的提高,数字化X线摄影(digital radiography,DR)已成为当前检查的常规手段[2]。有资料显示,DR在整个儿科的X线检查中约占4/5[3]。由于小儿尚未发育完全且依从性较差,故在检查后成片质量会有所降低,容易造成临床诊断的偏差。优质的DR片有利于临床医生对患儿病情的诊断,而低劣的DR片常常造成误诊[4]。因而小儿胸部DR数据库与质量控制体系建立显得尤为重要。本研究将小儿胸部DR数据库与质量控制体系的建立前后各100例DR胸片进行对比,分析其在临床上的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 随机抽取2017年5月—2018年5月我院DR数据库与质量控制体系建立后小儿胸部DR影像资料100份为研究组,其中婴儿期(6月~1周岁)30份,幼儿期(>1~3周岁)30例,学龄前期(>3~7周岁)20例、学龄期(>7~11周岁)20例;随机抽取2016年4月—2017年4月我院DR数据库与质量控制体系建立前小儿胸部DR影像资料100份为对照组,其各阶段份数与研究组相同。由于小儿的生长发育是持续渐进的动态过程,其解剖、生理、心理等在不同阶段(婴儿期、婴幼儿期、学龄前期、学龄期等)有各自特点,在各阶段之间,胸部DR的检查方式不尽相同。因此,为了2组比较具有可比性,小儿年龄均应包括各阶段,而且2组选取同一阶段的患儿资料份数相同。对照组男性55例,女性45例,年龄6个月~10岁,平均(4.3±0.6)岁;研究组男性59例,女性41例,年龄5个月~11岁,平均(4.8±0.4)岁。纳入标准:①患儿均行胸部DR影像学检查;②患儿一般资料完整,且无DR检查禁忌证。排除标准:①患儿病情严重;②哭闹不止,不能合作。2组性别、年龄差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 应用DR设备为plnlip Bucky Diagnost VS 系统。50 kV高频高压发生器,最大输出640 mA,150 kV。平板探测器(Flat Panel Detector,FPD):非晶硅平板, FPD单个像素200 μm 图像,16灰阶图像。球管固有滤过铝2.5 mm/75 kV,附加滤过铝铜(1.0+0.1) mm。滤线栅:高密度固定式滤线栅,栅比10∶1。滤线栅焦距180 cm,最大照射野43 cm×43 cm。富士PIX-7000干式激光打印机。

对照组在行DR胸部拍摄时选择65 kVp,6.0~8.0 mAs,曝光模式为自动曝光。嘱患儿检查时均采用仰卧前后位进行拍摄[5-6]。小儿胸部DR检查时,对X线较敏感的性腺、晶状体等器官用铅橡皮遮盖防护。

研究组采用DR数据库与质量控制体系建立后拍摄方案:检查前应对患儿情绪进行安抚,告知此检查简单、无痛。待患儿情绪稳定后进行DR胸部拍摄,年龄较小者应有家长陪同,若患儿年龄<4岁,家长应限制患儿活动,并去除胸部佩戴的各种异物,采取头部稍微后仰的仰卧位姿势,并将后背与床面紧紧贴在一起。随后双上肢应紧贴在头部两侧,使头部正中矢状面垂直台面。下肢的髋关节及膝关节进行固定。照射过程中尽量减少患儿扭曲、移动,并对呼吸节律进行观察,选择在患儿深吸气末时(患儿上腹隆起不运动时)进行曝光。年龄≥4岁患儿行站立位拍摄,由家属对其呼吸训练,曝光时并叮嘱深吸气后屏气曝光。照射视野应符合实际需要,根据患者胸部大小合理控制照射野的面积,使其尽量包括在患者胸部边缘。中心线向足侧倾斜10 °左右,由两乳头连线中点射入。曝光条件根据年龄的大小进行不同的选择,并使用较大的管电流500 mA,1岁以下60 kV/0.63 mAs,1~4岁65 kV/0.63 mAs,4岁以上70 kV/0.63 mAs。禁止不必要的镇静剂使用,避免对患儿进行恐吓。

将所有拍摄的DR胸片进行质量评分和分级,分析质量较差DR胸片产生的原因,主要从患儿体位、呼吸运动、运动伪影、体外异物存在等方面入手。逐步改善影像后处理技术,优化调整图像后处理参数。

1.3 观察指标 评价2组DR胸片的质量,所有影像资料均由2位影像科经验丰富的医师进行判断,若2位意见一致则可作为结果;若2位意见不同,则请第3位医师再次进行判断,取相同结论作为结果。所有DR胸片的质量评价标准参照《京津冀共享医学影像资料互认指南》,图像质量评价采用30分制。胸廓对称,肩胛骨内侧缘投影肺野之外1分;无体外异物,合适的照射视野1分;心影后肺纹理,纵隔后脊柱可见1分;纵隔居中,无明显噪声2分;肋膈角显示清晰、锐利(胸腔积液、胸膜病变等病理因素除外)2分;肺纹理无运动性模糊2分;良好的对比度,适当的密度2分;心缘、膈肌边缘无模糊,整体图像清晰2分;无运动伪影及栅切割伪影3分;完整的肺野显示不被遮挡7分;可见横膈以上完整胸廓结构7分。根据评分分为甲、乙、丙、丁4个等级,甲级片29~30分,乙级片26~28分,丙级片24~25分,丁级片<23分。根据2组患儿的临床资料与影像资料综合分析统计误诊率。

1.4 统计学方法 应用SPSS 18.0统计软件分析数据。计量资料比较采用两独立样本的t检验;等级资料比较采用秩和检验;计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

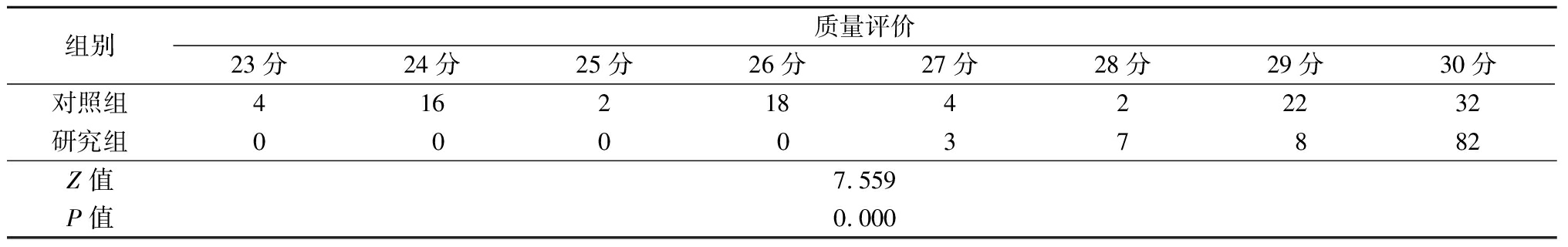

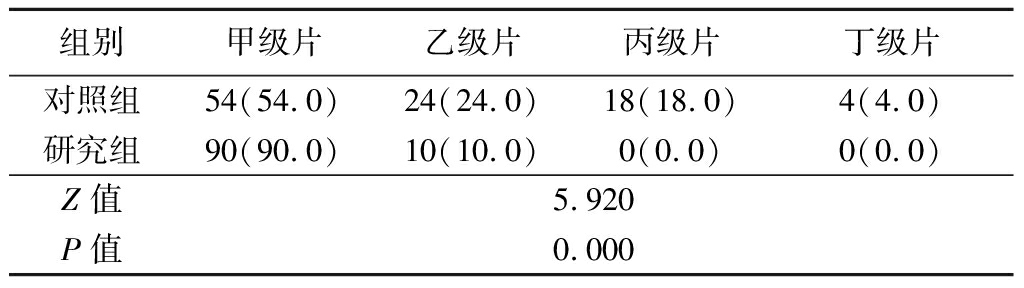

2.1 2组DR胸片质量比较 研究组DR胸片质量评分明显高于对照组,研究组甲级片所占比例明显高于对照组,而丙级片所占比例明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1,2。

表1 2组DR胸片质量评分比较

Table 1 Comparison of DR chest radiogram quality score between two groups (n=100,张数)

组别质量评价23分24分25分26分27分28分29分30分对照组416218422232研究组000037882Z值7.559P值0.000

表2 2组小儿DR胸片质量分级比较

Table 2 Comparison of DR chest film quality grading

between two groups (n=100,张数,%)

组别甲级片乙级片丙级片丁级片对照组54(54.0)24(24.0)18(18.0)4(4.0)研究组90(90.0)10(10.0)0(0.0)0(0.0)Z值5.920P值0.000

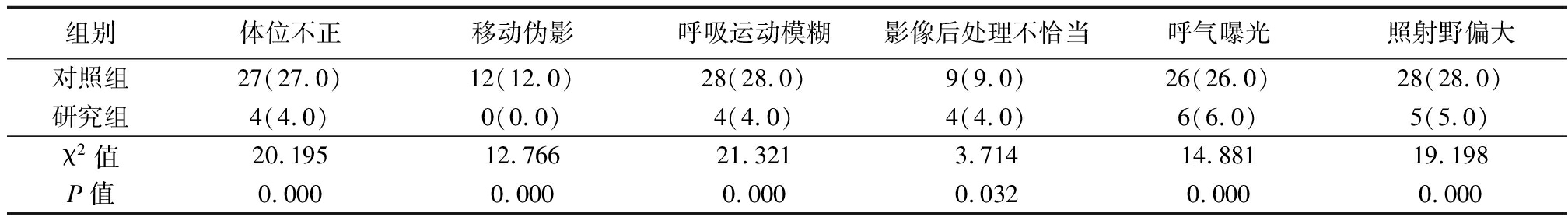

2.2 2组降低DR胸片图像质量因素比较 降低图像质量的因素主要包括患儿体位摆放不正、移动伪影、呼吸运动模糊、影像后处理不恰当、呼气曝光、照射野偏大。研究组体位不正、移动伪影、呼吸运动模糊、呼气曝光及照射野偏大所占比例明显低于对照组(P<0.01),见表3。

表3 2组降低DR胸片图像质量因素比较

Table 3 Comparison of the factors of reducing the image quality of DR chest film between two groups (n=100,张数,%)

组别体位不正移动伪影呼吸运动模糊影像后处理不恰当呼气曝光照射野偏大对照组27(27.0)12(12.0)28(28.0)9(9.0)26(26.0)28(28.0)研究组4(4.0)0(0.0)4(4.0)4(4.0)6(6.0)5(5.0)χ2值20.19512.76621.3213.71414.88119.198P值0.0000.0000.0000.0320.0000.000

2.3 2组误诊率比较 对照组误诊8例(8.0%)。其中5例DR胸片由于肺纹理模糊不清,右肺可见小片状密度增高影,误诊为右肺感染,经CT检查证实修正诊断为心肺膈未见异常;3例因DR胸片呈呼吸气像、膈肌抬高、肋膈角处密度稍高、显示不清,误诊为少量胸腔积液,经胸超声证实修正诊断为心肺膈未见异常。研究组误诊1例(1.0%),DR胸肺纹理模糊、紊乱,误诊为支气管炎,结合临床资料及心脏超声综合证实修正诊断为房间隔缺损,两肺肺血增多。研究组误诊率明显低于对照组,差异有统计学意义(χ2=5.701,P=0.017)。

3 讨 论

由于小儿发育尚不完善,其肺部与成年人相比,差异较大,尤其在新生儿中,其前后胸壁间的脂肪较多,在胸周包围使小儿胸部近似圆筒型[7]。此外,与成年人不同,小儿的肋骨走行常呈平行走向,因而其心胸比率明显大于成年人,这就使小儿肺内含气量较低[8]。小儿还具有胸腺组织发达,淋巴结、淋巴管活跃的特点[9]。同时小儿通常使用腹式呼吸。以上特点使小儿肋骨前端上翻,严重者可高于后肋,这样就会使DR胸片图像中肺纹理不够清晰,且肺野与横膈重叠较多,致肺野显示不够充分,重叠部分肺野的病变显示不清。由于小儿在DR检查中不像成人那样配合,图像易产生运动伪影。图片质量降低造成临床漏诊或误诊[10]。因而,建立小儿胸部DR数据库与质量控制体系尤为重要。

在小儿胸部DR检查中,患儿见到身着白大衣的技师常会产生紧张恐惧的情绪,尤其是4岁以下患儿常会哭闹,强烈抵制检查,这样不仅正确的投照体位不能保证,而且易使图像产生移动伪影。因而在DR检查时,需缓解患儿的紧张恐惧情绪,对其进行必要的安抚(告知无痛,不要害怕等)。同时对4岁以下患儿,由家长协助体位设计,固定患儿四肢、腹部、头部,并且使患儿头部稍仰,头不偏向左右,确保DR检查曝光时体位不变,身躯不扭曲,下颌不与肺尖重叠,使体位正确,图像不扭曲变形,下颌不遮盖肺尖。本研究对照组体位不正27例、移动伪影12例,而研究组体位不正4例,无移动伪影病例,图像质量明显提高。小儿DR胸片拍摄中,呼吸运动的控制不像成人一样容易。呼吸运动的控制(深吸气后屏气)在DR胸片拍摄中至关重要。深吸气屏气曝光使肺内含气量增大,膈肌下降,增加肺组织的对比度,避免图像的运动模糊,提高了图像的清晰度,减少膈肌与肺组织的重叠,能明显提高胸片的图像质量。质量控制体系建立后,对4岁以上患儿取立位检查更有利于膈肌降低,减少了与肺组织重叠。同时由家长对患儿进行呼吸训练,并叮嘱其在曝光时深吸气屏气。对4岁以下患儿,不宜站立检查,取仰卧位投照。小儿以腹式呼吸为主,当吸气末膈肌下降至较低位置时,上腹隆起。曝光前观察上腹隆起的频率,以捕捉上腹隆起不动时曝光。在小儿胸部DR检查中,通过这些措施的实施,基本能够进行吸气末曝光,达到类似深吸气后屏气曝光的效果,因而明显降低了肺纹理运动模糊,提高了图像的清晰度,减少了膈肌与肺组织的重叠,使肋膈角显示清晰锐利。本研究结果显示,质控前对照组肋膈角模糊不锐利26例、肺纹理运动模糊28例,质控后研究组肋膈角模糊不锐利6例、肺纹理运动模糊4例。表明质控后通过这些措施的实施,提高了图像对比度和清晰度,明显减少了膈肌与肺组织的重叠,使肋膈角显示清晰锐利,明显提高了小儿DR胸片的图像质量。曝光量是管电流mA与曝光时间s的乘积mAs。在曝光条件设置上,研究组以手动模式,采用最大管电流500 mA,曝光量0.63 mAs,与对照组曝光量6~8 mAs相比,相对应地缩短了曝光时间,从而减少了成像组织的运动模糊,增加了图像的清晰度,对提高其图像质量起到一定的作用。

当前大多数DR系统均具有对照射视野进行自动调整的功能,但是对于患儿来讲,其身体普遍较小,各个器官间距离比较近[11]。若仅仅选择一个器官作为X线照射的部位,患儿全身所接受的照射剂量则将明显增加。若采用大光圈,则会使所成影像灰雾度明显增强,肺内组织层次模糊不清,从而导致所得图像质量减低,降低了诊断准确性[12]。对DR拍摄质量进行控制常常选择将遮线器进行有效调节,使照射视野符合实际需要。研究组根据患儿胸部的大小进行照射视野调节,使其尽量包括在患者胸部边缘,减少了散射线对图像的污染,结果显示研究组照射野偏大较对照组减少了23例,使研究组的图像清晰度得到提高。

此外,还应充分应用中心线的作用。临床实践证明,将中心线向足侧倾斜一定的角度,能够产生一定的物理性位移,从而降低横膈与肺底的重叠度[13]。有研究证明,将中心线向足侧倾斜10 °左右,可以最大程度降低横膈对肺底的遮盖度,从而使肺野显示更加清晰,拍摄效果更为理想[14]。同时DR质量控制体系的建立还包括对图像后处理技术的升级。对于DR来讲,其动态范围十分广泛,且曝光宽容度也很大。在拍摄前允许曝光剂量有所浮动,也能够根据拍摄部位的不同进行常规图像处理方法的曲线选择,从而可以对图像窗宽、窗位及图像对比度进行选择。成像后还可以在DR后操作系统中进行一系列的恰当处理,如放大、组织均衡、降噪、部位增强、黑白色反转等。通过这些处理,不仅能够使肺部成像更为清晰,也可以使纵隔区病变能够显示。本研究结果显示,对照组图像后处理不恰当9例,研究组图像后处理不恰当4例,明显低于对照组,故改善了图像质量;研究组DR胸片质量评分明显高于对照组(P<0.05)。降低小儿DR胸片图像质量因素

主要包括患儿体位摆放不正、移动伪影、运动模糊、呼气曝光等。研究组体位不正、移动伪影、运动模糊、呼气曝光、照射野偏大所占比例明显低于对照组(P<0.01)。表明上述措施可以有效减少体位不正、移动伪影等因素对成片质量的影响,明显提高患儿胸片质量。本研究结果显示,研究组误诊率明显低于对照组(P<0.05)。表明通过对小儿胸部DR数据库的建立与质量控制体系的应用,可以明显提高成片质量,降低废片的产生率,有利于临床医生的诊断。而数据库的建立,给临床医生提供了更多资源,有利于DR影像的学习,可进一步提高临床医生的诊断水平。

综上所述,小儿胸部DR数据库与质量控制体系建立后,拍摄质量明显升高,因而作为影像工作人员应深刻理解DR拍摄原理,且摄影过程中严格按照X线的摄影操作技术规范,小儿胸部DR数据库与质量控制体系值得进一步推广应用。

[1] 冯又珍,郭玉斌,时志强,等.降低小儿胸部数字X线摄影(DR)辐射剂量的临床研究[J].影像研究与医学应用,2017,1(16):268-258.

[2] 秦好朴,孙吉林,周建峰,等.降低小儿胸部数字X线摄影(DR)辐射剂量的临床研究[J].临床放射学杂志,2016,35(2):272-275.

[3] 赵欣,秦好朴,张孟增,等.小儿胸部DR低辐射剂量对影像质量及诊断价值的分析[J].医学影像学杂志,2017,27(9):1790-1792.

[4] 张海春,陈钟萍,黄苑铭,等.产前超声诊断质量控制体系的建立及应用价值研究[J].现代医院,2017,17(2):164-165.

[5] 杨儒牛,刘向东.调节控制超短时间曝光技术在对婴幼儿进行胸部DR检查中的应用效果[J].当代医药论丛,2017,15(19):203-204.

[6] Okumura E,Kawashita I,Ishida T. Computerized classification of pneumoconiosis on digital chest radiography artificial neural network with three stages[J]. J Digital Imaging,2017,30(4):413-426.

[7] 孙涛,韩善清.胸部数字X射线摄影的质量保证与质量控制方法[J].中国医学装备,2017,14(1):27-30.

[8] 谭先健,姚国庆,李怡勇,等.应用远程质量控制体系对CT性能监测的效果评价[J].中国医院管理,2017,37(4):56-57.

[9] Almalki AA,Shahar HK,Noor NM,et al. Educational module intervention for radiographers to reduce repetition rate of routine digital chest radiography in makkah region of saudi arabia tertiary hospitals: protocol of a quasi-experimental study[J]. JMIR Res Protoc,2017,6(9):e185.

[10] 郭辉,曾群力,马华,等.儿童胸部DR图像质量优化的临床研究[J].新疆医学,2016,46(4):390-392.

[11] 徐晓娟,华海琴.自动曝光控制双因子模式对胸部DR图像质量和辐射剂量的影响[J].放射学实践,2017,32(1):79-81.

[12] Lee D,Choi S,Lee H,et al. Quantitative evaluation of anatomical noise in chest digital tomosynthesis,digital radiography,and computed tomography[J]. J Instrument,2017,12(4):T04006-04006.

[13] 谢媛琳,劳少泉,黄丽明,等.某区乡镇社区卫生服务中心职业健康检查DR胸片质量分析[J].实用医药杂志,2017,34(9):820-822.

[14] Degner NR,Joshua A,Padilla R,et al. Comparison of digital chest radiography to purified protein derivative for screening of tuberculosis in newly admitted inmates[J]. J Correct Health Care,2016,22(4):322-330.