胸腰椎爆裂骨折是脊柱骨折常见的一种类型,既往报道其发生率约为18.23%[1]。当今对于胸腰椎爆裂型骨折伴有游离骨块突入椎管,压迫脊髓引起相应神经症状的患者,治疗方式主要是经后路椎弓根螺钉固定撑开复位技术。该技术可以有效地恢复椎体的高度,解除椎管内压迫。后路椎弓根螺钉固定术的优点主要有:①手术入路简单,不涉及重要的神经、血管结构;②手术往往能够得到很好的治疗效果[2]。椎弓根螺钉固定依靠后纵韧带的“张力带结构”将突入椎管内的游离骨折块进行复位,故对于后方“张力带结构”损伤的患者可能不能够很好地解决骨块复位问题,甚至在复位后还会加重神经症状[3]。此外,后路椎弓根螺钉固定后,其主要依靠椎弓根螺钉及固定棒的张力作用维持椎体复位,发生断钉、断棒的情况屡见不鲜。对于胸腰椎爆裂骨折伴有椎管内游离骨块的患者,一些学者也进行前路的减压融合内固定[4]。传统的前路融合内固定方式是将伤椎的椎体大部分切除,经脊髓前方将游离骨块从椎管内取出,从而解除脊髓压迫症状。再应用自体髂骨或者金属植入物进行前方椎体间的融合。这种治疗方式有其特有的优势:①经脊髓前方去除游离骨块,减压更彻底;②恢复椎体前中柱的支撑作用,骨折治疗更稳定。传统前路治疗方式需要去除伤椎的上下2个终板及相邻的椎间盘,需要融合椎体的2个节段。临床中笔者发现大部分患者伤椎的下终板及相邻椎间盘是正常的,而传统内固定器械及手术方案需要将伤椎的上下2个终板及相邻的椎间盘都去除,损伤较大,融合节段较长,相应手术切口及创面也会增大,并且传统的前路内固定器械无法通过现行的微创通道技术完成,远期会出现一些手术相关并发症。基于这些思考,笔者将原有腰椎前路内固定器械进行改进,原创设计一种新型胸腰椎前路单节段融合固定钉板系统,用于治疗胸腰椎爆裂型骨折伴有游离骨块突入椎管,压迫脊髓引起相应神经症状的患者。

1 临床资料

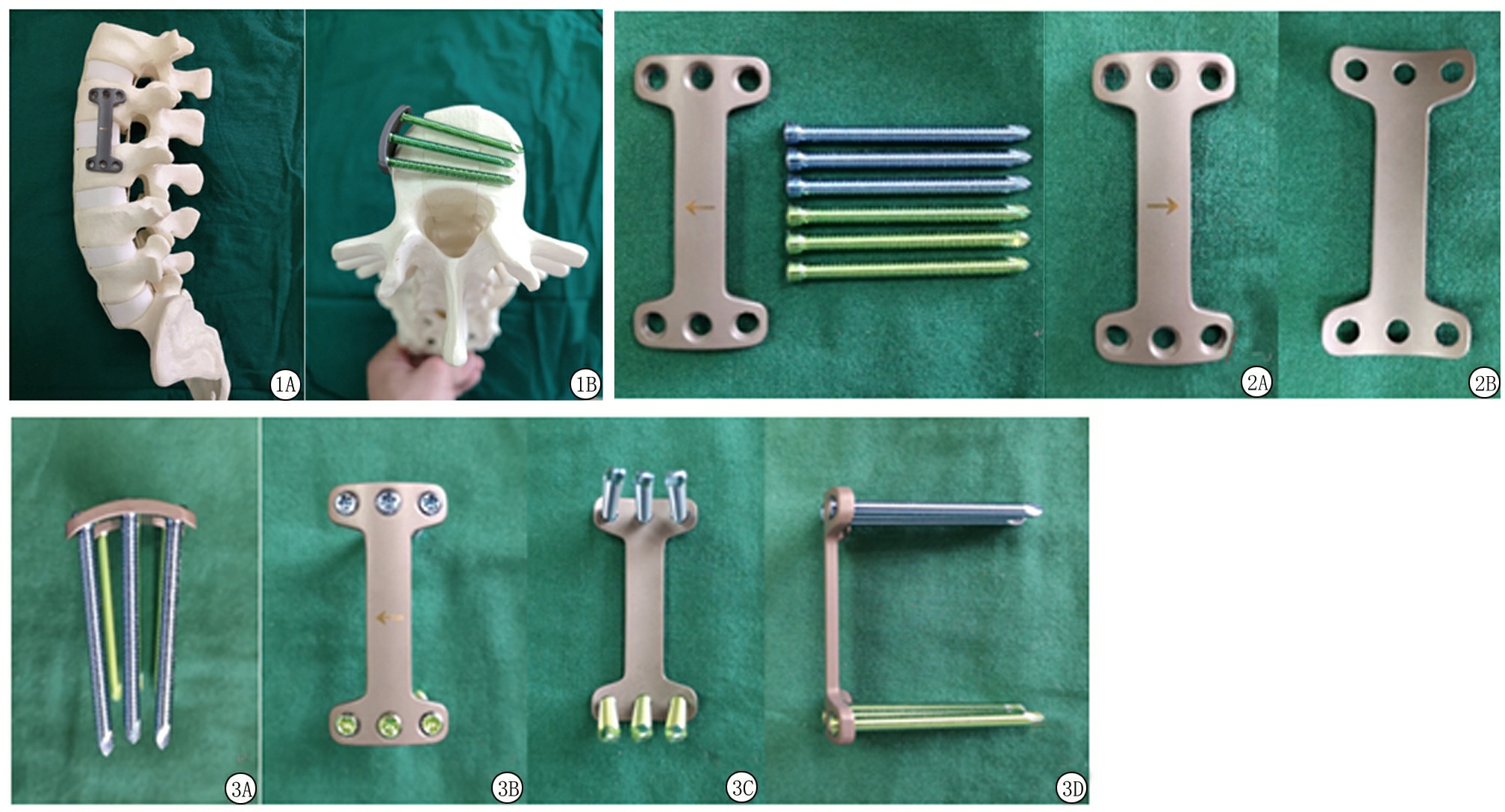

1.1 新型胸腰椎前路单节段融合固定钉板系统结构特点 新型钉板内固定系统中(图1),钢板与螺钉材质均为钛合金,钢板外形为“工”字形,其弧度与椎体侧壁弧度相同(图2);在钢板的两侧分别有3个锁定孔,用于置入锁定螺钉;在置入锁定螺钉时,应使螺钉贴近终板,并与椎体矢状轴垂直,此时钢板螺钉可起到“筏状”支撑作用(图3)。螺钉设计为直径3.5 mm皮质骨锁定螺钉,长度跨度为30~50 mm,以5 mm为进度。由于患者体型不同,钢板设计为不同大小,以便不同患者选择。

1.2 新型钉板内固定系统应用方法 手术可经传统前路手术入路暴露椎体,或经微创通道暴露椎体。通过前路去除伤椎破裂的上终板及相邻的椎间盘,取出椎管内游离骨块,保留伤椎完整的下终板及相邻椎间盘。应用自体髂骨或“钛笼”植骨后置于椎体之间,用于椎体间融合。取合适大小固定钢板放置于椎体侧方,锁定套筒选定方向后钻孔,将钢板远近端螺钉靠近终板置入。

图1 新型胸腰椎前路单节段融合固定钉板系统在腰椎模型上模拟固定的位置

A.侧面观;B.上面观

图2 新型胸腰椎前路单节段融合固定钉板系统“工”字形外观

A.正面;B.背面

图3 新型胸腰椎前路单节段融合固定钉板系统

A.上面;B.正面;C.背面;D.侧面

2 讨 论

胸腰椎骨折在脊柱骨折中很常见,而对于爆裂型骨折伴有游离骨块突入椎管,压迫脊髓引起相应神经症状的治疗方式多种多样[5]。虽然经后路椎弓根螺钉固定技术在临床中应用很广泛,但对于特殊的“张力带结构”损伤的患者治疗不佳。既往传统前路减压融合内固定术需要固定融合2个节段,会对患者术后脊柱的活动度有一定影响。笔者根据微创的骨折治疗理念设计新型钉板内固定系统,可以减少对完整终板及相邻间盘的去除。

新型钉板内固定系统具有传统前路内固定系统的所有优点,同时其还有自身特有的优势:①前路仅融合单一节段,术后对患者腰椎活动影响最小;②相比传统前路内固定系统,新型钉板内固定系统采用“筏状钢板”的理念,对终板支撑作用强;③尽量保留完整的终板及椎间盘,减少临椎病的发生;④术中对椎体的破坏程度较小,创伤较小;⑤由于钉板系统小巧便捷,在手术时可以运用通道微创技术进行治疗。

笔者目前已经运用有限元分析的方法对新型钉板内固定系统进行生物力学研究,实验结果满意,但缺乏临床应用及远期随访。

[1] 张英泽.临床创伤骨科流行病学[M].北京:人民卫生出版社,2014:300-332.

[2] Kim BG,Dan JM,Shin DE.Treatment of thoracolumbar fracture[J]. Asian Spine J,2015,9(1):133-146.

[3] Wang XB,Lü GH,Li J,et al. Posterior distraction and instrumentation cannot always reduce displaced and rotated posterosuperior fracture fragments in thoracolumbar burst fracture[J]. Clin Spine Surg,2017,30(3):E317-322.

[4] Zhang S,Thakur JD,Khan IS,et al. Anterior stabilization for unstable traumatic thoracolumbar spine burst fractures[J]. Clin Neurol Neurosurg,2015,130:86-90.

[5] Norton RP,Milne EL,Kaimrajh DN,et al. Biomechanical analysis of four-versus six-screw constructs for short-segment pedicle screw and rod instrumentation of unstable thoracolumbar fractures[J]. Spine J,2014,14(8):1734-1739.