脑卒中是临床常见的脑血管疾病,发病率、致残率和致死率较高,并且呈现出一定的年轻化趋势,已成为世界各国致残、致死性疾病[1]。缺血性脑卒中是常见的脑卒中类型,其占比高达75%~80%[2]。静脉溶栓是急性缺血性脑卒中的主要治疗手段之一,通过开通闭塞血管,促进血流再通,促进神经功能的恢复,但是大量临床研究认为,该治疗手段存在一定的不足,如时间窗相对窄、再通率较低等,导致治疗效果欠佳[3]。血管内介入治疗是常见的急性缺血性脑卒中治疗手段,包括动脉内溶栓和血管内支架机械取栓,相较于静脉溶栓治疗,其在扩大溶栓药物接触面积、缩短溶栓时间、减少溶栓药物量等方面有明显优势[4]。急性缺血性脑卒中的发病,炎性因子的过度表达可能会加重神经功能缺损症状,导致预后受到影响[5]。纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)、同型半胱氨酸(homocysteine,HCY)在细胞炎性因子中较为常见,其表达对急性缺血性脑卒中患者的治疗和预后影响如何,目前并无太多报道。为此,本研究纳入120例急性缺血性脑卒中患者,对血管内介入治疗进行分析研究。报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2017年12月—2019年1月在我院行血管内介入疗法治疗的急性缺血性脑卒中患者60例为观察组,接受药物静脉溶栓治疗的急性缺血性脑卒中患者60例为对照组。观察组男性32例,女性28例,年龄32~79岁,平均(56.23±4.49)岁,发病时间2~11 h,平均(6.23±1.57) h。对照组男性34例,女性26例,年龄34~78岁,平均(56.34±4.57)岁,发病时间2~10 h,平均(6.12±1.51) h。2组性别、年龄、发病时间差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①符合《急性缺血性脑卒中早期血管内介入治疗流程与规范专家共识》[6]的诊断标准;②经颅脑CT、MRI等检查确诊;③年龄20~80岁;④发病时间≤12 h;⑤签署知情同意书;⑥经医院伦理委员会批准。排除标准:①外出血性脑卒中患者;②预期生存期<1年者;③合并严重心、肝、肾等器官功能障碍;④造影剂过敏者;⑤近1个月内手术患者;⑥CT显示大面积梗死者。

1.2 方法 2组均采取常规阿司匹林肠溶片(甘肃祁连山药业股份有限公司,国药准字H62021159)抗感染、甘露醇注射液(上海长征富民金山制药有限公司,国药准字H31021161)脱水、降低颅内压、纠正水电解质平衡、营养支持等常规对症支持治疗。

观察组采用血管内介入治疗,行全脑血管造影术,局部麻醉,改良Seldinger穿刺法将6 F导管鞘置入血管,主动脉弓造影后,确定血管阻塞部位。以患者的实际情况,选择造影导管,行全脑动脉造影,目的在于确定动脉的闭塞部位及血管代偿情况。根据造影情况,分2种情况处理:①未发现大动脉闭塞或者穿支血管造影差,选择受病变对侧,或者穿支显影差的一侧动脉主干,静脉滴注10万U尿激酶,后续视患者情况,给予患者尿激酶2万U/min,密切观察患者的各项体征和症状15 min可结束治疗。②发现大动脉闭塞,借助6 F导引导管,将微导丝和微导管通过血栓,微导管造影对血管闭塞的具体部位予以确定,SolitaireAB支架释放成形后观察造影,持续5 min,将支架回收,利用导引导管回抽碎血栓,15 min进行造影。血管再通良好停止取栓,否则重复支架取栓(重复取栓次数不得超过3次)。

对照组采用静脉溶栓治疗,溶栓药物为阿替普酶(德国勃林格殷格翰大药厂,批准文号:注册证号S20110052),剂量为0.9 mg/kg,分2个部分进行。10%于最初10 min内以静脉滴注的形式完成给药;余下90%该品溶于0.9%氯化钠溶液100 mL中,持续静脉滴注1 h。

1.3 观察指标 于溶栓前、溶栓后即刻、溶栓10 d后比较2组美国国立卫生研究院卒中量表[7](National Institute of Health stroke scale,NIHSS)评分、血管再通评分,FIB、HCY水平,格拉斯哥预后[7](Glasgow Outcome Scale,GOS)评分。采用NIHSS评价患者的神经功能缺损情况,包含对意识、语言、运动、感觉、共济运动、眼球运动、视野等方面的评判,评分为0~42分,分数越高,神经缺损程度越严重。血管再通评价,根据血管再通情况,血管完全再通2分,血管部分再通1分,血管再通失败0分。血清FIB、HCY水平检测,于清晨空腹状态下,抽取患者肘静脉血5 mL,抗凝并行3 000 r/min离心10 min,静置15 min后,取上层血清,保存于-30 ℃的冰箱中待检。FIB采用全自动血凝仪(日本 Sysmex-CS5100)进行检测,检测方法为比浊法,试剂盒统一购自上海语纯生物科技有限公司。HCY采用全自动生化分析仪(西门子 Advia2400)进行检测,检测方法为循环酶法,试剂盒统一购自上海抚生实业有限公司。检测时严格按照试剂盒说明操作,保证检测的质量合格。GOS预后评分,5分,恢复良好;4分,轻度残疾;3分,重度残疾;2分,植物生存,仅有最小反应;1分,死亡。

1.4 统计学方法 应用SPSS 20.0统计软件分析数据。计量资料比较采用重复测量的方差分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

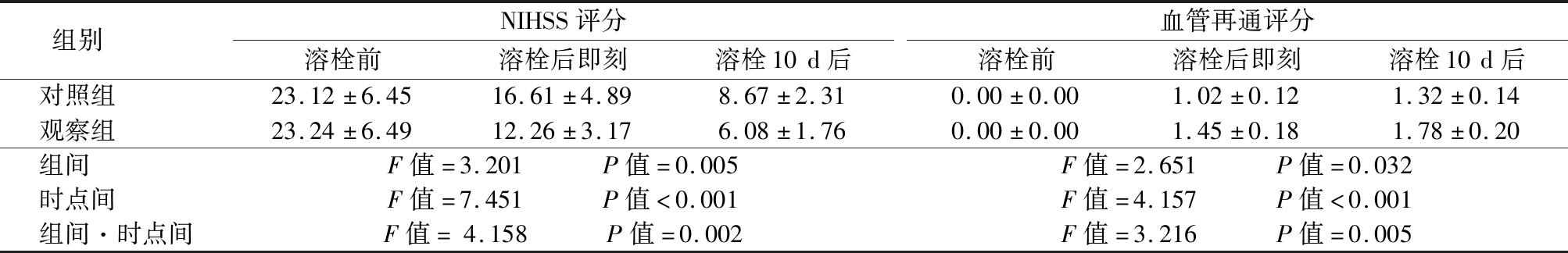

2.1 2组NIHSS评分和血管再通评分比较 2组NIHSS评分呈降低趋势,血管再通评分呈升高趋势,观察组NIHSS评分降低幅度大于对照组,血管再通评分升高幅度大于对照组,组间、时点间、组间·时点间交互作用差异有统计学意义(P<0.05或<0.01)。见表1。

表1 2组NIHSS评分和血管再通评分比较

Table 1 Comparison of NIHSS scores and recanalization scores between two groups ![]() 分)

分)

组别 NIHSS评分溶栓前溶栓后即刻溶栓10d后血管再通评分溶栓前溶栓后即刻溶栓10d后对照组 23.12±6.4516.61±4.898.67±2.310.00±0.001.02±0.121.32±0.14观察组 23.24±6.4912.26±3.176.08±1.760.00±0.001.45±0.181.78±0.20组间 F值=3.201 P值=0.005F值=2.651 P值=0.032时点间 F值=7.451 P值<0.001F值=4.157 P值<0.001组间·时点间F值=4.158 P值=0.002F值=3.216 P值=0.005

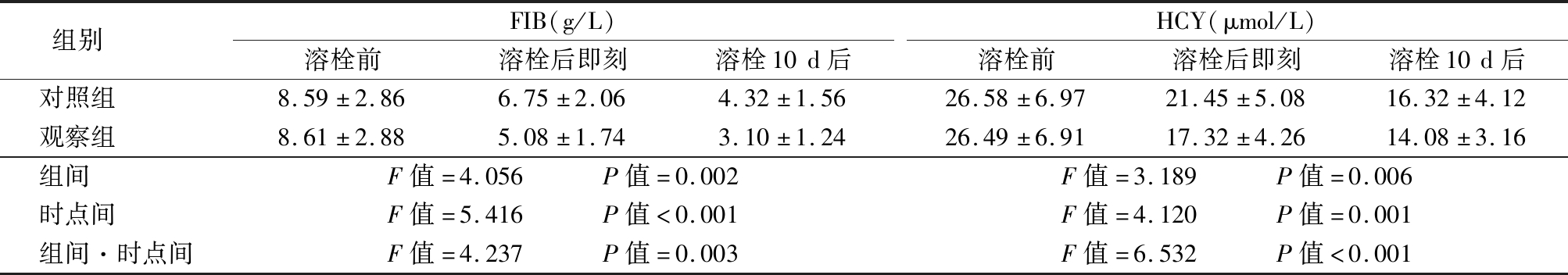

2.2 2组FIB和HCY水平比较 2组FIB和HCY水平均呈降低趋势,观察组FIB和HCY水平降低幅度大于对照组,组间、时点间、组间·时点间交互作用差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 2组FIB和HCY水平比较

Table 2 Comparison and analysis of FIB and HCY between two groups![]()

组别 FIB(g/L)溶栓前溶栓后即刻溶栓10d后HCY(μmol/L)溶栓前溶栓后即刻溶栓10d后对照组 8.59±2.866.75±2.064.32±1.5626.58±6.9721.45±5.0816.32±4.12观察组 8.61±2.885.08±1.743.10±1.2426.49±6.9117.32±4.2614.08±3.16组间 F值=4.056 P值=0.002F值=3.189 P值=0.006时点间 F值=5.416 P值<0.001F值=4.120 P值=0.001组间·时点间F值=4.237 P值=0.003F值=6.532 P值<0.001

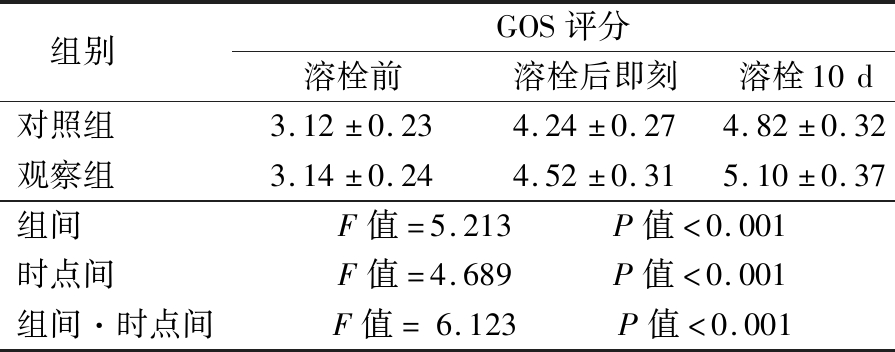

2.3 2组GOS评分比较 2组GOS评分呈升高趋势,观察组GOS评分升高幅度大于对照组,组间、时点间、组间·时点间交互作用差异有统计学意义(P<0.01)。见表3。

表3 2组GOS评分比较

Table 3 Comparison of GOS prognostic scores between two groups ![]() 分)

分)

组别 GOS评分溶栓前溶栓后即刻溶栓10d对照组 3.12±0.234.24±0.274.82±0.32观察组 3.14±0.244.52±0.315.10±0.37组间 F值=5.213 P值<0.001时点间 F值=4.689 P值<0.001组间·时点间F值=6.123 P值<0.001

3 讨 论

急性缺血性脑卒中患者的致残率极高,患者病后需要长期的治疗和康复,在此过程中容易产生相关并发症,并且可能致残,需要高额的经济支出,严重增加了家庭的经济负担,影响患者和家庭成员的生存质量,而多数患者存在心理和认知障碍,也在一定程度上加重了社会不稳定因素。如何安全有效地治疗缺血性脑卒中患者,尽快开通闭塞血管,血流再通,以挽救缺血半暗带脑组织,促进神经功能恢复,降低致残率和致死率,一直是神经科医师面临的实际问题[8]。目前,溶栓治疗是早期急性缺血性脑卒中不可缺少的内容,包括静脉溶栓治疗和血管内介入治疗。静脉溶栓通过静脉滴注溶栓药物,达到开通闭塞血管、促进血流再通的目的,具有良好的溶栓效果,但是其局限性也影响了推广使用,效果往往不佳。静脉溶栓治疗的时间窗相对窄,不能超过4.5 h,否则就不能考虑静脉溶栓治疗;静脉溶栓治疗的血管再通率容易受到患者情况的影响,对于大血管闭塞卒中患者血管再通率较低[9]。

血管内介入治疗包括动脉溶栓及支架机械取栓技术,相较于静脉溶栓治疗,其有着明显的优势:①时间窗延长,前循环延长至8 h,后循环甚至12~24 h;②使用溶栓药物能够进一步增强溶栓作用,减少溶栓药物使用量;③提高闭塞血管再通率,降低并发症发生率[10]。由此看来,对于已经超过静脉溶栓时间窗或者静脉溶栓效果不佳的急性缺血性脑卒中患者,血管内介入治疗为其提供了进一步开通血管的治疗方法和机会。本研究结果显示,2组NIHSS评分呈降低趋势,血管再通评分和GOS评分呈升高趋势,观察组NIHSS评分低于对照组,血管再通评分以及GOS预后评分高于对照组,说明血管内介入治疗在临床效果和预后方面均优于静脉溶栓治疗。主要是因为血管内介入治疗,无论动脉内溶栓还是血管内支架机械取栓,治疗浓度较静脉溶栓大,且治疗时间均较静脉溶栓延长,增加了溶栓药物与栓子的接触面积,有利于减少局部溶栓药物,不仅达到了缩短溶栓时间的目的,还为改善预后奠定了坚实基础[11]。

研究表明,急性缺血性脑血管疾病发生发展过程中,炎性反应对脑组织的损伤一直存在,炎性因子水平较高会加重缺血脑组织神经功能的损伤[12]。另有研究发现,炎症反应是脑卒中疾病的作用机制之一,加强对相关炎性因子的改善,可对患者症状和预后的改善奠定基础[12]。血清FIB和HCY是常见的细胞炎性因子,与诸多急性缺血性脑血管疾病的发生发展有密切关系,是监测急性缺血性脑卒中的重要指标,具有较高的特异度和敏感度[13]。特别是血清HCY,已被临床研究证实是急性缺血性脑血管疾病的独立危险因素[8]。FIB作为一种Ⅱ类血浆蛋白,是炎症反应的标志物之一,对血液循环和血浆黏度产生重要影响,若含量越高,则说明血浆黏度越高[14]。本研究结果显示,2组FIB和HCY水平降低趋势,观察组FIB和HCY水平降低幅度大于对照组,表明血管内介入疗法治疗急性缺血性脑卒中,可降低血清FIB和HCY水平,抑制相关细胞炎性因子的过度表达,可能与血管内介入治疗时,溶栓药物与栓子拥有更大的接触面积,迅速提高了病变动脉内的局部药物浓度,从而对细胞炎性因子作用更强有关[15]。

综上所述,血管内介入治疗急性缺血性脑卒中可有效改善神经功能缺损症状,促进患者血管再通,有利于降低血清FIB和HCY水平,抑制炎性介质的过度表达,进而改善预后,具有较高的临床应用及推广价值。

[1] 周腾飞,朱良付,李天晓.影响急性缺血性脑卒中血管内治疗预后的相关因素分析[J].介入放射学杂志,2017,26(2):99-104.

[2] 王金龙,宋庆斌,吴婷夏,等.C形臂CT在急性缺血性脑血管病介入治疗中的应用[J].介入放射学杂志,2016,25(2):93-96.

[3] Campbell BC,Mitchell PJ,Kleinig TJ,et al. Endovascular therapy for ischemic strokewith perfusion-imaging selection[J]. N Engl J Med,2015, 372(11):1009-1018.

[4] 姜河,吴冬琴,林亚琴.急性缺血性脑卒中患者Hcy水平与神经功能缺损的相关性研究[J].河北医科大学学报,2017,38(4):382-385.

[5] 李致文,黄红革. 急性脑卒中患者中医体质学与血浆同型半胱氨酸、纤维蛋白原的相关性研究[J].四川中医,2017,35(10):64-66.

[6] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会神经血管介入协作组.急性缺血性脑卒中早期血管内介入治疗流程与规范专家共识[J].中华神经科杂志,2017,50(3):172-177.

[7] Jovin TG,Chamorro A,Cobo E,et al. Thrombectomy within 8 hours after symptom onset in ischemic stroke[J]. N Engl J Med,2015,372(24):2296-2306.

[8] 陈昕,谢蓉,黄小锋,等. 大血管内介入治疗缺血性脑卒中的临床观察[J].中西医结合心脑血管病杂志,2018,16(13):1904-1907.

[9] van den Berg LA,Dijkgraaf MG,Berkhemer OA,et al. Two-year clinical follow-up of the Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke in The Netherlands(MR CLEAN): design and statistical analysis plan of the extended follow-up study[J]. Trials,2016,17(1):555.

[10] 王佩,李迎,任红,等. 黄连素联合阿托伐他汀对急性缺血性脑卒中的临床疗效分析及其对血清炎症因子的调控作用[J].河北医科大学学报,2017,38(6):625-627,637.

[11] Liang J,Liu W,Sun J,et al. Analysis of the risk factors for the short-term prognosis of acute ischemic stroke[J]. Int J Clini Exp Med,2015,8(11):21915-21924.

[12] 何明,何继荣,宋永建. 血清同型半胱氨酸、纤维蛋白原与急性缺血性脑卒中预后的相关性研究[J].海南医学,2016,27(19):3124-3125,3126.

[13] 刘纪,巫嘉陵. 中国急性缺血性卒中血管内治疗进展:中国学者海外报道[J].中国现代神经疾病杂志,2017,17(11):785-792.

[14] 徐瑞,殷世武,王转,等. 支架取栓与动脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中比较[J].介入放射学杂志,2016,25(12):1027-1030.

[15] 张丽,杨君素,朱红雯,等. 同型半胱氨酸水平与急性缺血性脑卒中老年患者溶栓预后相关性分析[J].河北医科大学学报,2018,39(8):872-876.