新生儿败血症是新生儿时期的一种严重的感染性疾病。其是由于病原体侵入新生儿血液,并且在血液中生长、繁殖、产生毒素而引起的全身性炎症反应[1]。新生儿由于机体各种组织器官发育不成熟,身体免疫能力较差,特别是早产儿和低体重儿,因此患儿感染后病情发展非常迅速,可能会出现嗜睡、吃奶量减少、烦躁不安等症状,并且病死率较高[2]。由于该病早期没有典型的临床症状,且血培养阳性率较低,因此对于早期的临床诊断存在着较大的困难。临床上诊断新生儿败血症的常用实验室指标包括血小板计数、白细胞计数、C反应蛋白等。有文献显示,血小板计数减少可以作为新生儿感染败血症重要诊断依据之一[3];白细胞计数可以在一定程度上反映新生儿败血症患儿早期病情变化。C反应蛋白作为非特异性炎症标志反应物,在一定程度上与感染的严重程度呈正相关[4]。基于此,本研究探讨不同病原菌新生儿败血症患儿血糖异常、血小板计数、白细胞计数、C反应蛋白的变化。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012年6月—2018年5月来我院就诊的新生儿败血症患儿108例进行研究。纳入标准:①符合新生儿败血症的诊断标准[5];②血培养或无菌体腔培养显示有致病菌,且2次血培养的致病菌为同一条件致病菌。排除标准:①肝肾功能不全患儿;②造血功能障碍患儿;③先天性心脏病患儿。

1.2 方法 回顾性分析108例新生儿败血症患儿的临床资料,包括性别、胎龄、出生体重、分娩方式、发病日龄、临床症状、实验室结果(白细胞计数、血小板计数、C反应蛋白、血糖水平等)及治疗情况。所有患儿治疗前,在严格无菌操作下采集股静脉血1~2 mL,使用儿童血液培养增菌瓶和生化板,采用法国梅里埃BacT-ALERT 3D-120全自动血液培养系统进行血培养,根据致病菌,分成革兰阳性菌组、革兰阴性菌组及真菌组,比较分析各组患儿的基本资料、临床症状、实验室结果。采用日本希森美康全自动血液分析仪(XS-800i)检测白细胞计数、血小板计数及C反应蛋白,白细胞计数异常是指白细胞数量<5×109/L或>25×109/L(日龄≤3 d)、20×109/L(日龄>3 d),血小板计数降低是指血小板数量<100×109/L。C反应蛋白升高指C反应蛋白≥8 mg/L血糖采用美GEM3000血气分析仪(贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司生产)进行测定,血糖异常指血糖>7 mmol/L或<2.2 mmol/L。

1.3 统计学方法 应用SPSS 22.0统计软件处理数据。计数资料比较采用χ2检验,计量资料采用F检验和SNK-q检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

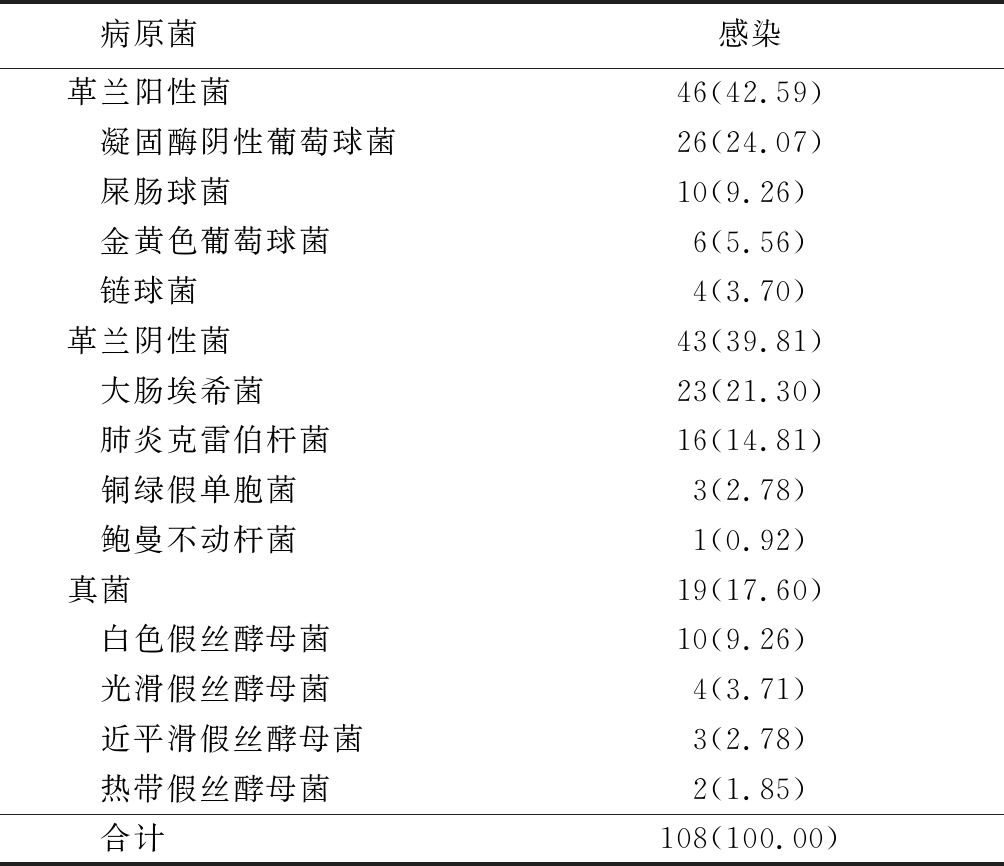

2.1 新生儿败血症患儿病原菌感染分布情况 在108例新生儿败血症患儿中,感染革兰阳性菌46例(42.59%),其中以凝固酶阴性葡萄球菌(24.07%)、屎肠球菌(9.26%)为主;感染革兰阴性菌43例(39.81%),其中以大肠埃希菌(21.30%)、肺炎克雷伯杆菌(14.81%)为主;感染真菌19例(17.60%),其中以白色假丝酵母菌(9.26%)为主,见表1。

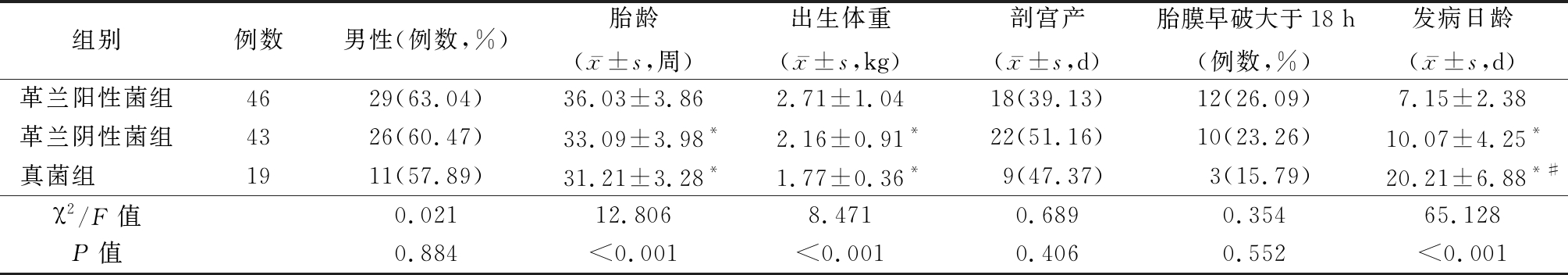

2.2 各组患儿的基本资料情况比较 革兰阳性菌组的胎龄和出生体重显著大于革兰阴性菌组和真菌组,且3组患儿在胎龄及出生体重差异有统计学意义(P<0.05);真菌组的发病日龄显著大于革兰阳性菌组和革兰阴性菌组,且革兰阴性菌组的发病日龄显著大于革兰阳性菌组(P<0.05);3组患儿在性别、剖宫产及胎膜早破大于18 h差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 新生儿败血症患儿病原菌感染分布情况

Table 1 Distribution of pathogenic infections in children with neonatal sepsis (例数,%)

病原菌感染革兰阳性菌46(42.59) 凝固酶阴性葡萄球菌26(24.07) 屎肠球菌10(9.26) 金黄色葡萄球菌6(5.56) 链球菌4(3.70)革兰阴性菌43(39.81) 大肠埃希菌23(21.30) 肺炎克雷伯杆菌16(14.81) 铜绿假单胞菌3(2.78) 鲍曼不动杆菌1(0.92)真菌19(17.60) 白色假丝酵母菌10(9.26) 光滑假丝酵母菌4(3.71) 近平滑假丝酵母菌3(2.78) 热带假丝酵母菌2(1.85) 合计108(100.00)

表2 3组患者的基本资料情况比较

Table 2 Comparison of basic information of patients among 3 groups

组别例数男性(例数,%)胎龄(x-±s,周)出生体重(x-±s,kg)剖宫产(x-±s,d)胎膜早破大于18 h(例数,%)发病日龄(x-±s,d)革兰阳性菌组4629(63.04)36.03±3.862.71±1.0418(39.13)12(26.09)7.15±2.38革兰阴性菌组4326(60.47)33.09±3.98*2.16±0.91*22(51.16)10(23.26)10.07±4.25*真菌组 1911(57.89)31.21±3.28*1.77±0.36*9(47.37)3(15.79)20.21±6.88*#χ2/F值0.02112.8068.4710.6890.35465.128P值0.884<0.001<0.0010.4060.552<0.001

*P值<0.05与革兰阳性菌组比较 #P值<0.05与革兰阴性真菌组比较(SNK-q检验)

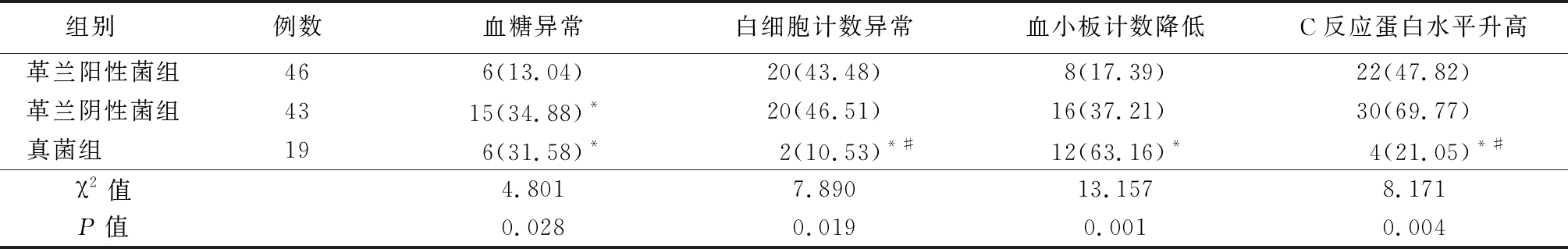

2.3 各组血糖异常、白细胞计数、血小板计数及C反应蛋白水平比较 革兰阴性菌组、真菌组的血糖异常比例(34.88%、31.58%)显著高于革兰阳性菌组(13.04%)(P<0.05);真菌组的白细胞计数异常、C反应蛋白水平升高的比例显著低于革兰阳性菌组和革兰阴性菌组,且革兰阴性菌组的C反应蛋白水平升高的比例显著高于革兰阳性菌组(P<0.05);革兰阴性菌组、真菌组的血小板计数降低的比例显著高于革兰阳性菌组(P<0.05)。见表3。

表3 3组患儿血糖异常、白细胞计数、血小板计数及C反应蛋白水平比较

Table 3 Comparison of blood glucose abnormalities,white blood cell counts, platelet counts, and C-reactive protein levels in children among 3 group (例数,%)

组别 例数血糖异常白细胞计数异常血小板计数降低C反应蛋白水平升高革兰阳性菌组466(13.04)20(43.48)8(17.39)22(47.82)革兰阴性菌组4315(34.88)*20(46.51)16(37.21)30(69.77)真菌组 196(31.58)*2(10.53)*#12(63.16)*4(21.05)*#χ2值4.8017.89013.1578.171P值0.0280.0190.0010.004

*P值<0.05 与革兰阳性菌组比较 #P值<0.05与革兰阴性菌组比较(χ2检验)

3 讨 论

在新生儿群体中,败血症是导致新生儿死亡的重要因素之一。有资料显示新生儿败血症在临床上发生率为1%~21%,但病死率却高达30%~70%[6]。因此,对于该疾病进行早期诊断、尽早治疗,在一定程度上可以减少并发症发生率,降低患儿的病死率。由于新生儿败血症患者在早期无典型临床症状,病情发展较快,严重影响患者的预后[7]。血培养作为诊断新生儿败血症的金标准,但是由于其检测阳性率较低、培养时间过长且容易受到抗菌药物的影响[8],因此在早期诊断中表现的并不理想。

临床上用于诊断败血症的试验指标包括降钙素、血小板计数、细胞因子、C反应蛋白等,其中最常用指标为血小板计数、白细胞计数、C反应蛋白。当患儿发病时间不超过3 d,白细胞计数>25×109/L;当患儿发病时间超过3 d,白细胞计数>20×109/L时,诊断才具有一定的临床价值;然而当白细胞计数<5×109/L且伴随着杆状核细胞比例≥20%,这时进行诊断准确率具有较大地提高[9]。但是相比于儿童和成年人而言,白细胞在诊断新生儿败血症方面效果较差[10]。在炎性反应发生和急性损伤后的6~8 h后,C反应蛋白水平升高,在2 d左右达到峰值,与疾病的严重程度呈正相关[11]。但是一些非感染因素,例如组织坏死、外科手术及免疫接种疫苗等应激反应也会导致C反应蛋白水平升高[12]。张晓洁等[13]研究认为在24 h内对新生儿败血症患儿进行诊断,C反应蛋白的敏感性较差。在新生儿败血症疾病的发展后期,血小板计数大幅度下降,同时患儿的病情越严重,血小板计数下降的幅度越大[14]。龚健等[15]认为当患者发生感染时,病原菌分泌的产物会损伤血管内皮细胞,促进内容物的释放,激活凝血因子,促使血小板与细菌产生的炎性介质和脂多糖相结合,影响了血液中血小板的循环,导致血小板计数下降。在本研究中真菌组的血小板计数、C反应蛋白水平显著低于革兰阳性菌组和革兰阴性菌组,且革兰阴性菌组的C反应蛋白水平显著高于革兰阳性菌组。另外在本研究中革兰阴性菌组、真菌组的血糖异常比例显著高于革兰阳性菌组,这可能是因为早产儿和低出生体重儿导致血糖调节功能较差。

综上所述,当新生儿败血症患儿白细胞计数明显异常和C反应蛋白水平明显上升时,细菌感染的概率较大;当血小板计数明显下降时,感染革兰阴性菌和真菌概率较大。且革兰阴性菌组、真菌组的血糖异常比例显著高于革兰阳性菌组。

[1] 王红,李珊.早发型与晚发型新生儿败血症临床比较[J].郑州大学学报(医学版),2015,50(2):283-285.

[2] 陈婷,马慧君,杨静,等.新生儿败血症相关因素、病原菌分布及耐药性分析[J].中华预防医学杂志,2018,52(10):1023-1028.

[3] 赵倩,陈燕,王杨,等.新生儿细菌和真菌败血症的临床特征和住院费用比较[J].中国当代儿科杂志,2016,18(4):311-315.

[4] 王蕾,王宗燕.CRP IL-6 PCT水平变化在新生儿败血症诊断中的意义[J].河北医学,2016,22(10):1593-1595.

[5] 中华医学会儿科学分会新生儿学组,《中华医学会中华儿科杂志》编辑委员会.新生儿败血症诊疗方案[J].中华儿科杂志,2003,41(12):897-899.

[6] 王丹,闫冰雪,洪春阳,等.综合护理在败血症患儿康复治疗中的效果[J].实用临床医药杂志,2017,21(22):211-212.

[7] Towers CV,Yates A,Zite N,et al. Incidence of fever in labor and risk of neonatal sepsis[J]. Am J Obstet Gynecol,2017,216(6):596.e1-596.e5.

[8] 李亚林,陈永红,江胜,等.新生儿败血症76例血培养阳性结果及耐药性分析[J].蚌埠医学院学报,2017,42(1):64-66.

[9] 刘素粉,江莲,曲凡,等.120例新生儿感染实验室相关指标临床意义分析[J].现代中西医结合杂志,2019,28(8):867-870,875.

[10] 邓素翰,孙碧霞,俞辉,等.新生儿重症监护病房患儿医院感染败血症病原菌与血清炎症因子特点[J].中华医院感染学杂志,2019,29(12):1856-1859.

[11] 陶琪,于琴.CD64、降钙素原和C-反应蛋白在学龄前儿童早期细菌感染性疾病中的应用[J].中国卫生检验杂志,2016,26(10):1436-1438.

[12] 施忆玫,王有成,俞北伟,等.CD64、血清降钙素原及C-反应蛋白在新生儿败血症诊断中的意义[J].中国卫生检验杂志,2017,27(5):683-685.

[13] 张晓洁,黎青,王雅曼,等.新生儿败血症病原菌分布及降钙素原、C-反应蛋白和白细胞介素-6诊断价值的研究[J].中华临床感染病杂志,2018,11(3):217-222.

[14] 任建兵,李慈梅,王芳,等.新生儿B族链球菌败血症早发型和晚发型临床特征分析[J].中国新生儿科杂志,2018,33(2):118-121.

[15] 龚健,贺安勇,方杨,等.重症感染合并血小板减少症的危险因素分析[J].海南医学,2017,28(10):1681-1683.