主观幸福感是个体依据自定标准对其生活质量所作的总体评价与体验,是反映某一社会中个体生活质量的重要心理学指标[1],具有主观性、整体性和稳定性特点。抑郁是一种持续的心境低落、悲伤、消沉、沮丧、不愉快等综合而成的情绪状态。医生是一个高应激群体,担负多种社会角色,同时面对着高风险职业压力、劳动强度的压力、教学、科研任务的压力和经济收入的压力等。医务人员的幸福感与心理健康、社会健康密切相关,负向情绪是幸福感的高危因素,主观幸福感随着工作压力的增大而下降[2],主观幸福感较低的医务人员改行和离职的意愿较高[3]。国内学者研究显示,长期高负荷工作对医务人员的健康、工作满意度等有负面影响[4-5]。医生相对护士来说应对应激的能力更强[6],但长期较高的心理应激水平,容易使医生出现抑郁、焦虑、睡眠障碍等各种心理问题[7]。国内的研究也发现医务人员中有36.3%处于抑郁状态[8],综合医院医生心理健康水平不容乐观[9],其中职称较低的医务工作者心理问题检出率显著高于职称较高者[10]。对上海376名青年医生的价值取向调查中,有73.1%青年医生认为,“目前的社会对医生职业”是“不够尊重的”,52.9%青年医生对在“当前医疗环境下,能实现职业发展目标”持消极态度[11],这些感受对年轻医生的心理健康、工作生活态度及职业道德方面都会有不良影响。对于工作在一线的年轻医生来说,其幸福感和心理健康对自身及社会都具有重要意义。如何有效提升年轻医生的幸福感,建立心理健康档案是必要手段。心理健康档案的建立主要是运用管理学、心理学、统计学等相关理论和现代信息化手段对个人的相关信息进行收集、归纳、分类、整理,并进一步进行有效分析、运用的一系列文件资料,通过此手段,进一步了解员工的心理动态,分析问题进行有针对性的疏导,以便提高员工的工作积极性,提高工作效率。本研究拟探讨公立医院年轻医务工作者主观幸福感和抑郁症状的关系,了解年轻医生的幸福感和情绪现状,建立员工心理健康档案,为有针对性开展心理健康干预提供依据。

1 资 料 与 方 法

1.1 一般资料 采用系统抽样的方法,对某公立医院1990年后出生的医生进行问卷调查,以工号进行编号。共发放问卷350份,收回有效问卷310份。其中男性150例(48.6%),女性160例(51.4%),年龄22~29岁,平均(26.31±1.90)岁。

1.2 方法

1.2.1 流调中心抑郁量表(Center for Epidemiologic Stuidies Depression Scale,CES-D) 由Radloff 1977年编制,共20题,采用0~3评定最近1周内症状出现的频度。量表共有4个维度:躯体症状、抑郁情绪、积极情绪、人际关系,各条目相加为抑郁总分,总分越高,抑郁情绪越严重。总分范围为0~60分,总分≤16分为无抑郁症状,>16~19分为可能有抑郁症状,≥20分为肯定有抑郁症状。该量表为国内外应用广泛,被证明有较高的信、效度[12]。

1.2.2 主观幸福感测量 包括两部分,①生活满意度量表(Satisfaction With Life Scale,SWLS),共有5个项目,每个项目7级评分,适用于不同年龄段群体,总分越高,表示生活满意度越高[13]。②情感量表(Affect Scales:positive affect,negative affect,affect banlance),共有10个项目,积极情感和消极情感各5个,分别计算其积极情感和消极情感得分,分数越高表示个体体验积极或消极情感越多[14]。

1.3 统计学方法 应用SPSS 16.0统计软件进行数据分析。计量资料比较采用独立样本的t检验,采用Pearson相关分析法分析各变量间相关关系。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 抑郁、主观幸福感状况及性别差异 310例被调查的年轻医生中,检出抑郁159例(51.5%),无抑郁症状93例(29.8%),可能有抑郁58例(18.8%)。将抑郁总分(20.35±7.67)分同章捷等[12]制定的CED-D全国常模18~30岁组(12.32±10.22)分进行比较,差异有统计学意义(t=13.161,P<0.01)。

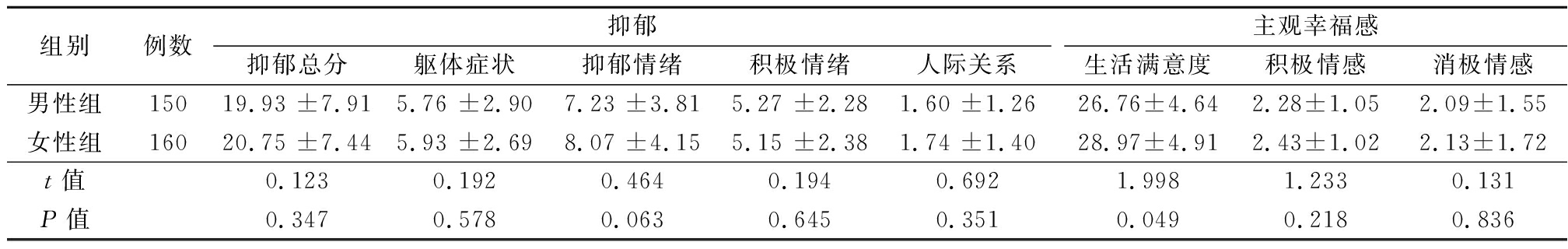

不同性别抑郁总分及各维度得分差异无统计学意义(P>0.05);男性医生的生活满意度得分显著低于女性医生(P<0.001)。不同性别积极情感、消极情感差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 不同性别抑郁、主观幸福感总体状况

Figure 1 Comparison of depression, subjective well-being and gender differences ![]() 分)

分)

组别例数抑郁抑郁总分躯体症状抑郁情绪积极情绪人际关系主观幸福感生活满意度积极情感消极情感男性组15019.93 ±7.915.76 ±2.907.23 ±3.815.27 ±2.281.60 ±1.2626.76±4.642.28±1.052.09±1.55女性组16020.75 ±7.445.93 ±2.698.07 ±4.155.15 ±2.381.74 ±1.4028.97±4.912.43±1.022.13±1.72t值0.1230.1920.4640.1940.6921.9981.2330.131P值0.3470.5780.0630.6450.3510.0490.2180.836

2.2 抑郁、主观幸福感的相关分析 年轻医生抑郁与生活满意度、积极情感呈显著负相关(r=-0.153、P<0.01 ),与消极情感呈显著正相关(r=0.531、P<0.01 )。

3 讨 论

3.1 年轻医生抑郁、主观幸福感现状 总体而言,本研究中年轻医生抑郁情绪检出率高,主观幸福感处于中等偏上水平。年轻医生处在学习积累临床经验的时期,承担着大量临床一线工作,作息不规律、医患关系紧张、收入普遍比较低、面临更多考核学习压力和生活压力,更容易出现精神心理健康方面的问题。本研究调查的年轻医生的抑郁情绪阳性率为51.5%,可能有抑郁症状为18.8%,主要表现为积极情绪缺乏,工作没有积极性,认知症状往往是可逆性的;其次是躯体症状,主要表现在睡眠紊乱、精力不充沛、食欲紊乱等方面,这些症状往往导致工作能力下降,容易成为医疗安全隐患,后果严重。

长期焦虑抑郁,同时会造成认知障碍的下降。Sheikh等[15]对268例45岁以上巴基斯坦医生进行了一个横断面研究,使用包括医院焦虑抑郁量表,认知评估量表,匹兹堡睡眠质量指数问卷显示,焦虑、抑郁高评分对认知障碍有显著预测。Gong等[16]调查了在深圳南方公立医院工作的2 641例医师,有25.67%有焦虑症状,28.13%有抑郁症状,而19.01%同时存在焦虑和抑郁症状。多变量回归模型来确定的焦虑和抑郁症状的风险因素,包括频繁的工作场所暴力,冗长的工作时间(每周超过60 h),经常上夜班(每周2次),以及缺乏定期相关体育锻炼。国内李秀央等[17]使用CES-D量表调查医务人员抑郁症状阳性率为48.12%,本研究结果与之相近。邓磊等[18]研究显示,综合医院青年医务工作者心理问题的阳性筛查率为30.58%,筛查阳性前3位依次为强迫、抑郁、敌对,由于使用调查工具不同,所得结果也会有差异,但年轻医务人员这一群体的心理压力大、心理健康状况恶劣的现状[19-20],需引起医院管理者的重视。另外,本研究发现年轻医生主观幸福感程度中等偏上,其中男性医生的生活满意度得分显著低于女性。不少对医务人员幸福感的研究和述评表明医务人员具有中等之上的幸福感[21-22],不同年龄组之间总体幸福感不存在显著性差异,但是有关主观幸福感的性别差异研究结论不相一致。例如邓云龙等[21]、苗元江等[23]调查结论表明男女医务人员主观幸福感无差异,而何振等[24]研究显示男性医务人员的总体幸福感低于女性。分析原因,一方面,由于关于年轻医务人员主观幸福感的研究数量较少,关于性别差异鲜有深入讨论;另一方面,不同研究者对幸福感认识不同、采用的工具不同,导致结果较大差异;再者,对于幸福感研究群体大多是医生群体的共同研究,在实际工作中,这个群体的职业特点、心理状况往往是不同的,对于他们分别的研究更有利于有的放矢的心理干预工作。本研究的结果,也为是否应对医生群体而进行心理健康状况的研究调查提出思考。生活满意度是评价主观幸福感的重要指标,也是生活质量的反映。本研究中研究结果显示年轻医生也具有中等偏上的生活满意度,这说明他们在环境与处境变化中具备较好的韧性和灵活性。年轻医生处于人生和事业发展的重要时期,在这一时期内重要的生活事件和糟糕的心理健康状况对个体发展都有巨大的影响。本研究结果提示,医院管理者对年轻医生中出现较高比率的抑郁症状需要引起足够的重视,心理健康促进工作需要更加持续、深入,建立多种形式的减压措施,提高生活满意度及职业安全感。例如建立“巴林特小组”项目,从单纯的心理疏导逐渐发展为不同学科之间:医护人员、职能部门之间等不同群体之间深度交流、互通有无的平台,通过对具体案例的分析、讨论,在医务工作者的团体里共同探寻改善医患沟通之路。巴林特小组活动在医务人员中积极干预疏导的作用国内有很多报道,冯自育等[25]对医生群体连续半年的团体活动后发现,参与巴林特小组活动的医生心理安全感评分及控制感评分明显高于入组前;在全科医师规范化培训中引入巴林特小组[26],发现巴林特小组活动不但能减轻医生们的职业压力和职业倦怠感,还有利于提升共情能力和成熟的应对能力,将巴林特小组作为医患沟通核心技能课程,能提升年轻医生们的医患沟通能力和技巧,增强其岗位胜任力,提高职业素养[27]。医院管理应突出人文关怀,帮助年轻医生及时宣泄不良情绪,建立员工心理健康档案,恰当引导年轻医生关注自己的心理健康状况,进而提升主观幸福感水平,在岗前培训中和住院医师培训中引入巴林特小组, 帮助提高其岗位适应能力及心理成熟度。

3.2 抑郁、主观幸福感的关系 本研究结果显示,年轻医生抑郁症状与生活满意度、积极情感呈显著负相关,与消极情感呈显著正相关。研究证实抑郁症状的存在可导致个体生活满意度下降[28-29]。年轻医生抑郁症状可通过减少积极情感,增加消极情感,来影响人的认知体验,降低生活满意度。一方面,可以通过改善抑郁情绪增加主观幸福感在情感维度(积极情感)的体验,另一方面,可以通过建立医生心理健康档案为手段,针对现状采取积极心理干预措施,减少消极情感、提高积极情感来提升生活满意度,减少抑郁症状发生。国内研究显示巴林特小组帮助组员找到了情绪宣泄的出口,并有同伴的情感支持,小组活动能减少负性情绪[30]。笔者建议可以根据员工需要和可接受度,分别从个体自我维护和团体两方面进行干预[31],如对一部分有明显“心理问题”的医生,可以定期安排专家进行个体心理辅导,或者帮助制定不同体育锻炼计划减少心理压力[32]。而对于有严重“心理障碍”的医务人员,要建议其向专业精神科医生寻求帮助,积极药物结合心理治疗,并对治疗和心理状态进行定期评估,促进心身健康的恢复。综上所述建议,在当今医疗环境下,医院管理者在关注患者满意度的同时,也应该深入临床一线了解医务人员尤其是年轻医生的困惑,加强人文关怀,建立帮扶机制,关注员工的心理健康,分层建立医务人员心理健康档案,定期调查医务人员心理健康状况,进行心理体检。同时医院定期进行心理健康讲座、减压训练,加强心理支持,帮助医务人员提高幸福水平,减轻和消除心理压力。

3.3 重视心理健康档案的建立 本研究仅从年轻医生群体进行研究,发现不同职称、不同专业的医务人员心理健康状况有何区别,是未来研究的方向。心理健康档案主要是关于心理健康状况和心理活动有保存价值的各种记录,是了解一个人心理健康状况的重要依据,重视员工心理健康档案的建立,有利于提升医务人员主观幸福感。心理健康档案的建立能提高医务人员对自身心理健康状况的关注和重视,自我管理压力和情绪,培养积极心态,增强抗挫折能力。而建立心理档案的另一个目的是有针对性的进行心理干预支持,对于医务人员在工作期间出现的相关的一系列的心理问题,医院是有责任的,要集合各学科力量解决这个问题。

心理健康档案主要记载着每个人在不同发展阶段各种心理测试结果,包括个人的心理发展过程、心理的气质特征、心理受伤害经历等信息。心理健康档案具体内容首先包含个人基本信息、身体状况、家庭环境、医院的工作情况和重大的社会事件;还有一部分涉及个人动态心理健康资料,包括通过各种心理测试、心理咨询、个案跟踪等方式形成的相关记录,对这些肯定和评价的记录进行收集整理到每个医务人员的心理健康档案中。医院可根据心理健康档案中记载的各种信息进行心理方面的鉴定和评价,同时医务人员也能够通过心理健康档案的记载,充分了解自身的心理方面的特征和心理健康状况的实际。因此,医务人员心理健康档案的建立对医务人员自身的发展和成长有很大的帮助作用,不仅能够及时有效地促进医务人员进行自我认知,还能够帮助大家及早认识到自身存在的心理方面的问题,帮助个体及时的发现问题并解决问题,进行有效的心理疏导,以便及时的阻止这些心理问题对自身发展所造成的不良影响,使医务人员的心理素质得到提高,心理健康得到增强,人格发展更加健全。

3.4 未来研究方向 从医院管理者角度,用以人为本的管理理念来管理医院,建立健全管理、激励、考核机制,认识到好的情绪也是生产力,医务人员的好心情能提升幸福感,提高职业安全感,帮助其找准位置,有利于减少在工作岗位上发生的诸多不适应,促进医患和谐,对于整个社会,这是人尽其才,才尽其用的一种有效途径,更有利于医院的长足发展。本研究针对年轻医生群体抑郁状况、主观幸福感进行评估,关于抑郁状况的阳性率、主观幸福感在不同年龄段、资历、岗位、专业等医务人员中有何区别和变化有待进一步研究。另外,考虑到不同年龄、职称、岗位医务人员所面临的压力源的差异,除巴林特小组外,还可采用不同的心理干预模式,如正念疗法[33]等,分别比较不同心理干预方式的干预效果,有针对性的建立健全心理健康档案,也是未来的研究方向。

[1] 周金艳,向小军,胡烨.医学生主观幸福感及其影响因素研究[J].中国临床心理学杂志,2007,15(3):279-281.

[2] 钟秀卿,陈翠瑜,邓冬梅,等.基层医院不同科室护士工作压力与主观幸福感调查[J].河南医学研究,2019,28(20):3668-3670.

[3] 柯丽,刘冰,林紫,等.三级甲等医院护士幸福感现状及影响因素研究[J].护理研究,2017,31(11):1337-1340.

[4] 陈孜慧,孙朝昆,吴跃龙,等.云南省老年病医院医护人员的工作状态相关因素分析[J].昆明医学院学报,2010,31(10):45-48.

[5] 舒麒渊,周敏杰,赵钢,等.医疗工作者不同心理压力来源与工作满意度的关系[J].河北医药,2017,39(4):598-601.

[6] 宋春花,李进峰,李永鑫,等.郑州市医护人员心理健康状况调查[J].郑州大学学报(医学版),2006,41(5):970-973.

[7] Sun W,Fu J,Chang Y,et al. Epidemiological study on risk factors for anxiety disorder among Chinese doctor[J]. Occup Health,2012,54(1):1-8.

[8] 闫丽娜,苏便苓,李震,等.医务人员心理资本、社会支持与心理健康的关系[J].中华行为医学与脑科学杂志,2011,20(11):1040-1042.

[9] 徐新华,赵天力,胡国良.综合医院医生心理健康状况调查[J].中国临床心理学杂志,2006,14(3):324-325.

[10] 张书帏,王琳琳,江琴.福建省三甲综合医院医务工作者心理健康状况调查[J].南京医科大学学报(社会科学版),2019,19(2):124-128.

[11] 杨伟国,艾开兴,赵海磊,等.上海市10所医院376名青年医生价值取向的调查分析[J].中华医院管理杂志,2007,23(3):199-203.

[12] 章婕,吴振云,方格,等.流调中心抑郁量表全国城市常模的建立[J].中国心理卫生杂志,2010,24(2):139-143.

[13] Diener E,Emmons RA,Larsen RJ,et al. The satisfaction with life scale[J]. J Pers Assess,1985,49(1):71-75.

[14] 李传琦,钟耕坤.精神科几种常用心理卫生评定量表的应用[J].中国临床康复,2005,9(12):34.

[15] Sheikh MH,Waqas A,Naveed S,et al. Association of cognitive impairment with sleeping Difficulties,anxiety and depression among Pakistani physicians[J]. J Pak Med Assoc,2018,68(6):932-935.

[16] Gong Y,Han T,Chen W,et al. Prevalence of anxiety and depressive symptoms and related risk factors among physicians in China:a cross-sectional study[J]. PLoS One,2014,9(7):e103242.

[17] 李秀央,郭永松,卢文军,等.医务人员工作中社会心理因素与抑郁症状的关系[J].中华劳动卫生职业病杂志,2006,24(8):454-457.

[18] 邓磊,向仕婷,沈颖,等.某三甲综合医院青年医务工作者心理健康状况研究[J].中国现代医学杂志,2016,26(19):128-131.

[19] 王香平,花蕾,王建敏.北京市2460名医务人员心理健康调查分析[J].中国健康教育,2013,29(9):779-781.

[20] 王玉林,刘碧英,王锐.综合医院一线医务人员工作应激调查[J].中国临床心理学杂志,2003,11(3):206-207.

[21] 邓云龙,刘艳,徐绍容,等.某三级甲等医院医务人员的主观幸福感[J].中南大学学报,2016,41(6):626-630.

[22] 漆隽玮,苗元江.医务人员心理健康状况研究综述[J].中国卫生事业管理,2008,25(2):126-128.

[23] 苗元江,漆隽玮,黄海蓉.综合医院医务人员幸福感及影响因素分析[J].中国公共卫生,2009,25(6):683-685.

[24] 何振,曾传军,孟润堂,等.汉川市不同特征医务人员幸福感调查[J].中国社会医学杂志,2012,29(5):353-355.

[25] 冯自育,肖要来,王秀春,等.巴林特小组活动对医护人员心理安全感的影响[J].济宁医学院学报,2018,41(6):407-409.

[26] 刘婵,许琰,罗荧荃,等.巴林特小组在全科医师规范化培训中的实践应用[J].中国全科医学,2018,21(31):3858-3862.

[27] 陈丽英,朱泽玲,张佳,等.医患沟通核心技能课程在全科住院医师规范化培训中的应用:巴林特小组活动[J].中华全科医师杂志,2017,16(12):977-980.

[28] 严丹君,俞爱.老年人焦虑、抑郁和生活满意度及相关性[J].中国老年学杂志,2011,31(10):1847-1848.

[29] 姜楠,王平.医学生生活满意度与抑郁倾向的关系[J].中国医科大学学报,2018,47(9):838-841.

[30] 查贵芳,刘苓,何思忠,等.巴林特小组对综合医院临床医师职业倦怠、情绪干预效果[J].中国健康心理学杂志,2016,24(8):1213-1216.

[31] 花瑞红.医务人员心理健康状况及应对研究[J].预防医学论坛,2016,22(10):791-794.

[32] 李继军.体育锻炼缓释医护人员心理压力的相关几个问题探讨[J].当代体育科技,2017,7(33):201-303.

[33] 杨芳,王洁,赛金萍.正念减压疗法对护士压力及幸福感的影响[J].护理学杂志,2017,32(5):127-128.