银屑病(psoriasis)是一种遗传与环境因素共同作用诱发的免疫介导的慢性、复发性、炎症性、系统性疾病。2008年我国六省市流行病学调查银屑病患病率为0.47%[1] ,结合我国人口基数大,因此,银屑病的患病人群约为600多万。银屑病是不可治愈性疾病,其治疗目的以控制症状、改善患者生活质量为主[2] 。目前可使用的治疗药物及方法甚多,但调查显示,银屑病患者对现有的治疗方案有效性不太满意,且患者使用药物的依从性很差。近年来,随着一系列的生物制剂被研制出来,并获得了良好的疗效,特别是基于我国人群结核病和乙型肝炎患病率较高的现实,中华医学会皮肤性病学分会、中国医师协会皮肤科医师分会、中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会共同组织我国银屑病诊疗领域的部分专家,经过反复讨论和商榷,形成了《中国银屑病生物治疗专家共识(2019)》[3](以下简称共识)。该共识的突出之处在于:①以临床应用需求为出发;②严谨规范、内容详尽、结合实际、注重细节;③融汇了多个国际上已发表的生物治疗指南和专家共识,参考国内外银屑病生物治疗真实的研究数据,同时结合专家个人临床经验,对指导生物制剂的规范使用有很强操作性。

1 共识要点

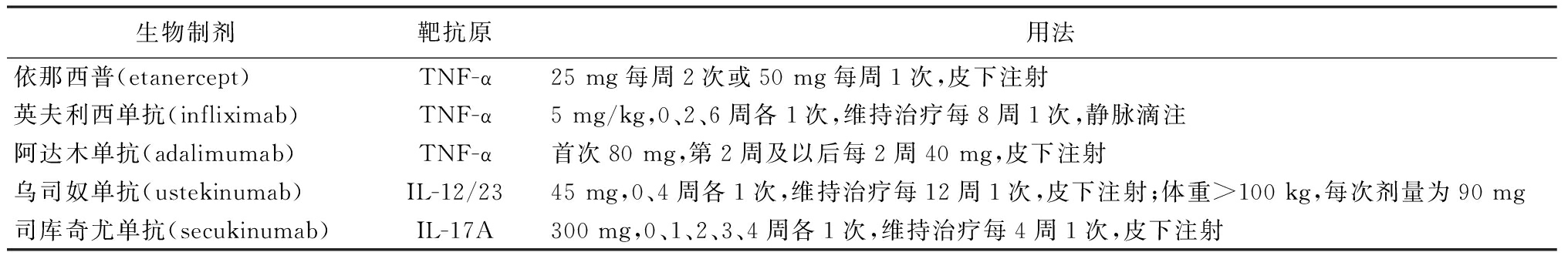

1.1 涵盖的生物制剂范围 涵盖了该共识编写前国内已上市并被批准用于银屑病临床治疗的全部生物制剂,包括①肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)抑制剂:依那西普(etanercept)、英夫利西单抗(infliximab)、阿达木单抗(adalimumab);②白细胞介素12/23(interleukin-12/23,IL-12/23)抑制剂:乌司奴单抗(ustekinumab);③白细胞介素17A(interleukin-17A,IL-17A)抑制剂:司库奇尤单抗(secukinumab)。

1.2 相关的定义 生物制剂是指通过阻断银屑病炎症中起关键作用的细胞因子或其受体发挥治疗作用的利用生物工程技术生产的单克隆抗体或融合蛋白[4] 。银屑病的严重程度:主要通过体表受累面积(body surface area,BSA),银屑病皮损面积和严重程度指数(psoriasis area and severity index,PASI)以及皮肤病生活质量指数(dermatology life quality index,DLQI)进行评估。PASI不仅考虑到BSA,而且还考虑了红斑、鳞屑的强度和斑块的厚度,最终从0分(无疾病)至72分(最大疾病严重度),是一种更具体的量化PASI的方法。现常作为评估银屑病严重程度和观察生物制剂疗效的工具应用于临床。

1.3 涵盖内容 共识涵盖内容广泛,除了针对各种系统应用生物制剂的临床应用方法及治疗原则给予详细的阐述之外,还讨论了系统应用生物制剂治疗的疗效与安全性、患者使用前的筛查与使用中的监测、特殊人群应用过程中的注意事项以及临床常遇见的问题与解决的对策等,对于临床使用给予更细化的指导建议,对于生物制剂规范化使用及患者安全性提供了保障。

1.4 生物治疗的应用原则 共识详细介绍了我国批准的这5种生物制剂治疗的适应证,即成人中、重度斑块状银屑病的治疗,仅英夫利西单抗被批准可应用于关节病型银屑病。共识新增了生物制剂治疗的适用条件,即疾病对患者生活质量有重大影响或带来重大健康风险时可考虑生物制剂。对于超适应证应用包括泛发性脓疱型和红皮病型银屑病等可根据临床综合患者的具体情况酌情使用。

采用生物制剂治疗前,除考虑患者皮损情况以及是否伴有关节受累、其他系统受累情况外,还需对患者的健康情况进行充分的评估,从药物使用的安全性考虑生物制剂的选择。同时还要兼顾患者的治疗期望、依从性、年龄、体重等因素,在保证患者安全的基础上选择疗效更高的生物制剂。

采用生物制剂治疗过程中,需要对疗效进行持续评估。由于生物制剂的疗效优于传统治疗方法,因此该共识提出生物制剂疗效应以皮损完全清除或PASI90、研究者总体评分(investigator′s global assessment,IGA)0/1作为达到满意疗效的指标(即达标),而最低疗效标准则应达到PASI50或生活质量改善。

关于生物制剂的维持治疗与停药时机,该共识进行了详细介绍,并结合我国国情、患者需求、安全性和经济承受能力等综合因素,建议:①出现药物相关严重不良反应,活动性结核在内的严重感染、心力衰竭、肿瘤、脱髓鞘疾病、狼疮样综合征等应立即停药,并进行相应处理;②治疗失败(据疗效评价标准);③治疗达标并保持6个月以上可以停药,也可以减量维持治疗即通过减少单次剂量(减少20%~50%)或增加用药间隔来实现;④对于重症、顽固和发作频繁的病例,特别是伴有关节损害、对患者生活质量影响严重者,尽可能进行长期维持治疗。

1.5 用药前筛查和治疗中监测 该共识新增加了生物制剂使用前风险因素的筛查以及治疗过程中的监测,以保证患者安全。筛查及监测的项目,包括:血常规、肝功能、肾功能、乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)[5] 和丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)血清学检测、PPD或T-Spot或Quantiferon Gold以及胸部X线片或CT检查等[6] 。除此之外,拟应用TNF-α抑制剂者还应注意筛查抗核抗体,必要时加查dsDNA,以及评估患者有无心功能不全;育龄期女性筛查尿妊娠试验;有高危险因素者筛查获得性免疫缺陷病毒血清学检测;拟应用IL-17A抑制剂还需筛查有无系统性真菌感染以及炎症性肠病或家族史。

1.6 生物治疗的疗效衰减和对策 该共识首次提到了生物制剂衰减现象的原因、机制以及应对策略,并对生物制剂转换时间间隔给予指导。目前临床应用的生物制剂在治疗的过程中均存在不同程度的疗效衰减的现象,其实质是继发性治疗失败,产生的原因和机制:①产生抗药抗体(anti-drug antibody,ADA);②给药剂量不足;③患者对生物制剂的敏感性降低。针对生物制剂的衰减,采取应对措施:①联合,联合免疫抑制剂以降低ADA的产生,首选甲氨喋呤;②加量,增加生物制剂的药物剂量或缩短用药间隔;③转换,换用其他生物制剂,包括靶向相同或不同的生物制剂;也可转换为传统方法。生物制剂转换时间在患者病情允许的情况下,应在停用原生物制剂3~4个半衰期后启用新的生物制剂更加稳妥,常用生物制剂的半衰期为依那西普3.5 d,英夫利西单抗10 d,阿达木单抗14 d,乌司奴单抗21 d,司库奇尤单抗27 d。停用生物制剂转换为传统治疗方法时,无需间隔时间。

2 药物治疗推荐

本共识涵盖的生物制剂,见表1 。

表1 本共识涵盖的生物制剂种类

生物制剂靶抗原用法依那西普(etanercept)TNF-α25 mg每周2次或50 mg每周1次,皮下注射英夫利西单抗(infliximab)TNF-α5 mg/kg,0、2、6周各1次,维持治疗每8周1次,静脉滴注阿达木单抗(adalimumab)TNF-α首次80 mg,第2周及以后每2周40 mg,皮下注射乌司奴单抗(ustekinumab)IL-12/2345 mg,0、4周各1次,维持治疗每12周1次,皮下注射;体重>100 kg,每次剂量为90 mg司库奇尤单抗(secukinumab)IL-17A300 mg,0、1、2、3、4周各1次,维持治疗每4周1次,皮下注射

2.1 TNF-α抑制剂 该共识详细介绍的TNF-α抑制剂有依那西普、英夫利西单抗和阿达木单抗3种。依那西普是一种二聚体可溶性融合蛋白,将p75TNF受体的胞外结合区域和人类的IgG1的 Fc段结合,其独特的结构对TNF-α的高亲和力高于单体细胞受体,从而与TNF-α细胞膜受体竞争,防止与促炎细胞因子相互作用。依那西普主要的不良反应为注射部位红肿、瘙痒等,大多为轻至中度,无需特殊处理,极个别患者可能需要停药或对症处理。应用依那西普相较其他的TNF-α抑制剂的患者,更易发生感染、脱髓鞘疾病、心力衰竭和自身免疫性疾病,尤其是长期使用的患者[7] 。

英夫利西单抗是一种人鼠嵌合体单克隆抗体,能与可溶性及跨膜的TNF-α分子结合,阻断其与细胞表面的TNF-α受体结合,使TNF-α丧失生物活性。英夫利西单抗最常见不良反应为输液反应和上呼吸道感染。输液反应的发生目前认为是英夫利西单抗抗体可能发挥重要作用[8] ,可给予对症处理,包括降低输液速度、停药、应用抗组胺药或给予糖皮质激素等措施。既往出现过输液反应的患者,再次输注前给予异丙嗪肌肉注射。对于出现过严重不良反应的患者建议停止用药。联合使用甲氨喋呤被认为可以降低英夫利西单抗的免疫原性和输液反应的发生率,但目前尚无充分的研究支持。

阿达木单抗是一种人源化抗TNF-α的单克隆抗体,与可溶性及跨膜的TNF-α分子特异性结合,阻断TNF-α的生物活性。阿达木单抗最常见不良反应是感染(鼻咽炎、上呼吸道感染和鼻窦炎)、注射部位反应、头疼和骨骼肌肉疼痛。阿达木单抗的安全性略低于乌司奴单抗、英夫利西单抗,但在疗效和药物生存率方面要优于他们[9]。

2.2 IL-12/23抑制剂 乌司奴单抗是一种全人源化单克隆抗体,与IL-12和IL-23的共同亚单位p40结合,具有高度特异性和亲和力。乌司奴单抗的药物生存率高于TNF-α抑制剂,研究显示,联合应用甲氨喋呤可延长其生存期[10] ;与阿维A联合应用,还可能抑制皮肤鳞状细胞癌发生。研究表明其常见不良反应有上呼吸道感染、鼻咽炎、头晕、头疼等,而且没有增加恶性肿瘤、严重感染、心血管事件或死亡的风险[11] 。

2.3 IL-17A抑制剂 司库奇尤单抗是一种全人源化的单克隆抗IL-17A细胞因子的IgG1抗体,具有高度的选择性。司库奇尤单抗在疗效方面优于依那西普和乌司奴单抗,其不良反应与其他生物制剂一样,最常见为上呼吸道感染、头痛、真菌感染、鼻咽炎等[12]。部分研究表明,该药物可能会加重克罗恩病,因此,应用前需筛查患者是否有炎症性肠病或家族史。

3 特殊人群生物制剂的应用

该共识详细介绍了银屑病特殊人群使用生物制剂使用方法、流程及使用过程中的注意事项、禁忌等,特殊人群包括妊娠期与哺乳期患者、儿童患者、结核病患者、HBV感染者、恶性肿瘤患者、疫苗接种患者及外科手术患者。

3.1 妊娠期与哺乳期患者 对于目前的生物制剂,美国FDA的妊娠期安全性评级为B级,在患者充分知情并同意的情况下可考虑使用。对于哺乳期患者,可建议在治疗后20周内停止母乳喂养或者停止治疗。对于计划妊娠的患者,推荐怀孕前各种生物制剂的停药时间分别为依那西普3周、英夫利西单抗24周、阿达木单抗20周、乌司奴单抗15周、司库奇尤单抗20周。

3.2 儿童患者 生物制剂在我国均未批准应用于儿童银屑病患者,可参考国外的推荐意见。参照欧洲药品管理局(European Medicines Agency,EMA)和FDA,依那西普可用于4岁以上的中重度银屑病;乌司奴单抗可用于12岁以上的对其他全身治疗或光疗反应不佳的重症斑块状银屑病;阿达木单抗EMA和FDA批准用于中重度银屑病的年龄分别为4岁以上、6岁以上;英夫利西单抗和司库奇尤单抗尚未批准用于儿童银屑病。

3.3 结核病患者 使用生物制剂前均应筛查结核病,包括详细询问相关病史、必要的辅助检查等。在使用生物制剂的过程中,也应严密监测患者的症状和体征,以及相关的辅助检查指标。活动性结核病患者禁用生物制剂,对于潜伏结核和非活动性结核患者,慎用生物制剂,必须使用时应在治疗前给予预防性抗结核治疗。

3.4 HBV感染者 对于银屑病患者使用生物制剂前,均应筛查血清HBV抗原抗体,必要时还需监测HBV-DNA。当HBV抗原抗体检测全为阴性或仅单项HBsAb阳性,可以接受生物治疗;仅有HBcAb阳性或伴HBsAb阳性,应进一步检测HBV-DNA,结果阴性可接受生物治疗,结果阳性,按慢性HBV感染处理,慎用生物治疗;HBsAg阳性,均提示存在慢性HBV感染,慎用生物治疗,尤其肝功能异常患者。Cho等[13]研究显示,7例银屑病合并HBV感染患者中,有3例在26个月的平均随访期内接受TNF-α治疗后出现HBV复发。因此,治疗过程中每1~3个月需监测肝功能、血清HBV抗原抗体及HBV-DNA水平,以了解HBV感染情况及肝功能的变化,避免由此引发的肝损害。

3.5 恶性肿瘤患者 由于患有恶性肿瘤病史的患者常被排除在临床试验之外,关于生物制剂治疗对可能的肿瘤复发影响的数据较少。因此,在有恶性肿瘤病史患者使用生物制剂时应谨慎使用。对于恶行肿瘤患者已行根治术5年以上,目前明确无复发或转移的患者,全面评估后可慎用生物治疗[14] 。

3.6 疫苗接种患者 生物制剂治疗过程中,可接种灭活疫苗或重组疫苗,但可能影响免疫效果。接种活疫苗理论上有造成病毒播散的风险,应十分慎重。因此,对于使用过生物治疗或者母亲妊娠16周之后接受过生物治疗的婴儿,至少6个月内避免接种活疫苗。接种带状疱疹活疫苗需要停药12个月[14] 。

3.7 外科手术患者 手术风险可分为低风险、中风险和高风险[15] 。在低风险手术中不需要中断生物治疗;而在中高风险手术中,如泌尿外科、胸腹外科、头颈外科手术,以及在紧急情况下或涉及感染区域的手术,手术前应停止给药,停药时间为药物半衰期的3~4倍,然后,如果术后没有并发症,应在术后1~2周后再次给药。

4 联合用药

①早期联合糖皮质激素药膏和维生素D3衍生物可提高疗效。②紫外线光疗可短期联合,但不推荐常规联合治疗。③系统治疗可联合甲氨喋呤、阿维A,不推荐联合环孢素及其他免疫抑制剂。④不推荐两种生物制剂联合使用。

5 小 结

越来越多的研究和临床观察证实生物制剂的有效性和安全性,但大多仍缺乏更为长期对照的数据,仍有许多不全之处,因此仍需要更多长期安全性和有效性的数据,以更好的指导临床工作。

[1] 丁晓岚,王婷琳,沈佚葳,等.中国六省市银屑病流行病学调查[J].中国皮肤性病学杂志,2010,24(7):598-601.

[2] 中华医学会皮肤性病分会银屑病专业委员会.中国银屑病诊疗指南(2018完整版)[J].中华皮肤科杂志,2019,52(10):667-710.

[3] 中华医学会皮肤性病学分会,中国医师协会皮肤科医师分会,中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会.中国银屑病生物治疗专家共识(2019)[J].中华皮肤科杂志,2019,52(12):863-871.

[4] Menter A,Strober BE,Kaplan DH,et al. Joint AAD-NPF guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with biologics[J] . J Am Acad Dermatol,2019,80(4):1029-1072.

[5] Motaparthi K,Stanisic V,Van Voorhees AS,et al. From the medical board of the national psoriasis foundation:recommendations for screening for hepatitis B infection prior to initiating anti-tumor necrosis factor-alfa inhibitors or other immunosuppressive agents in patients with psoriasis[J] . J Am Acad Dermatol,2014,70(1):178-186.

[6] Doherty SD,Van Voorhees A,Lebwohl MG,et al. National psoriasis foundation consensus statement on screening for latent tuberculosis infection in patients with psoriasis treated with systemic and biologic agents[J] . J Am Acad Dermatol,2008,59(2):209-217.

[7] Campanati A,Diotallevi F,Martina E,et al. Safety update of etanercept treatment for moderate to severe plaque psoriasis[J] .Expert Opin Drug Saf,2020,19(4):439-448.

[8] Su CG,Lichtenstein GR. Influence of immunogenicity on the long-term efficacy of infliximab in Crohn′s disease[J] . N Engl J Med,2003,125(5):1544-1546.

[9] Sator P. Safety and tolerability of adalimumab for the treatment of psoriasis:a review summarizing 15 years of real-life experience[J] . Ther Adv Chronic Dis,2018,9(8):147-158.

[10] Shalom G,Cohen AD,Ziv M,et al. Biologic drug survival in Israeli psoriasis patients[J] . J Am Acad Dermatol,2017,76(4):662-669,e1.

[11] Thibodaux RJ,Triche MW,Espinoza LR. Ustekinumab for the treatment of psoriasis and psoriatic arthritis:a drug evaluation and literature review[J] .Expert Opin Biol Ther,2018,18(7):821-827.

[12] Frieder J,Kivelevitch D,Menter A. Secukinumab:a review of the anti-IL-17A biologic for the treatment of psoriasis[J] . Ther Adv Chronic Dis,2018,9(1):5-21.

[13] Cho YT,Chen CH,Chiu HY,et al. Use of anti-tumor necrosis factor-α therapy in hepatitis B virus carriers with psoriasis or psoriatic arthritis:a case series in Taiwan[J] . J Dermatol,2012,39(3):269-273.

[14] Wong PKK,Bagga H,Barrett C,et al. A practical approach to the use of conventional synthetic,biologic and targeted synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs for the treatment of inflammatory arthritis in patients with a history of malignancy[J] .Curr Rheumatol Rep,2018,20(10):64.

[15] Sacchelli L,Magnano M,Loi C,et al. The unforeseen during biotechnological therapy for moderate-to-severe psoriasis:How to manage pregnancy and breastfeeding,infections from Mycobacterium tuberculosis,hepatitis B virus,hepatitis C virus,and HIV,surgery,vaccinations,diagnosis of malignancy,and dose tapering[J]. Dermatol Ther,2020,33(3):e13411.