近年来,随着生活质量的提高以及生活节凑的加快,糖尿病的发病率越来越高,而作为糖尿病并发症之一的糖尿病足(diabetic foot,DF),在临床上越来越常见。据统计,1/4的糖尿病患者具有发展为DF的风险,而约1/5的DF患者面临着截肢的风险[1];而绝大部分截肢是由足部溃疡引起的[2]。因此,预防和治疗糖尿病足溃疡(diabetes foot ulcer,DFU)是十分重要的。目前,治疗DF的方案越来越先进,但仍无十分有效的治疗手段。有研究报道,通过给予胫骨缓慢持续的牵张力刺激,激发机体自我修复能力,刺激患肢血管处于再生活跃状态,从而促使骨骼及其附着的肌肉、筋膜、血管和神经同步生长,改善患肢微循环,恢复远端肢体的供血及营养支持,从而促进创面闭合[3-4]。在目前的制备工艺发展和支持下,自体富血小板血浆(platelet-rich plasma,PRP)因富含多种高浓度的生长因子而越来越受到临床的关注[5],应用越来越广泛,除了能修复创面,其含有的大量起支架的作用的纤维蛋白[6],也为创面的封闭起到关键作用,从而提供了创面愈合的生理环境。本研究旨在探讨通过采取胫骨横向骨搬移以及PRP双重干预下对DF的治疗效果以及对患者血液中血清因子的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年1—5月河北省石家庄市第三医院收治并确诊DF患者80例,随机分为治疗组与对照组各40例。对照组男性21例,女性19例;年龄45~79岁,平均(63.84±8.85)岁;糖尿病病程2~22年,平均(11.16±2.34)年;糖尿病足分级(Wagner分级):Ⅰ级9例,Ⅱ级18例,Ⅲ级8例,Ⅳ级5例。治疗组男性20例,女性20例;年龄47~80岁,平均(64.95±7.13)岁;糖尿病病程3~21年,平均(10.18±1.92)年;糖尿病足分级(Wagner分级):Ⅰ级8例,Ⅱ级15例,Ⅲ级13例,Ⅳ级4例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

本研究经过医院伦理委员会审批通过,患者及其家属签订知情同意书。

1.2 治疗方法 对照组清创后以PRP外敷创面,治疗组给予PRP外敷创面联合胫骨横向骨搬移术治疗。两组患者均经内科综合治疗控制糖尿病病情稳定后,术中及术后1 d预防性应用抗生素,根据患足情况先行一期清创,每例患者于术中抽取外周静脉血30~60 mL,注入抗凝管内,于离心半径15 cm,3 600 r/min离心5 min。去除下层大部分红细胞及白细胞,留血浆及血小板层,同前离心5 min,获取PRP 5~10 mL。将制备好的自体PRP直接外敷创面,其上放置无菌油纱,无菌包扎3 d后观察创面愈合情况,规律换药7 d(此为PRP 1个治疗周期),并重复上述过程直至创面愈合。治疗组微创截骨制作骨窗,并透视下安置专用外固定器,将制备好的自体PRP直接外敷并油纱覆盖。在术后第5天按“手风琴技术”操作步骤执行开始骨搬移,每天定时4个节点进行搬移,共向外完成搬移1 mm,此过程共2周,此时复查X线片,维持3 d后开始逆向搬移,操作同上,此过程共2周。4周后胫骨骨窗复位,维持6~8周后拆除外固定架,整个疗程共10~12周。期间术后针道口滴75%酒精预防感染。

1.3 观察指标

1.3.1 疗效评价[7] 愈合:创面大部分或全部愈合,残余创面小于25%,愈合创面可见新鲜肉芽组织生长,足背动脉搏动恢复正常;显效:残余创面为25%~50%,愈合创面可见少量新鲜肉芽组织生长,足背动脉搏动显著增强;有效:残余创面为50%~75%,但愈合创面未见新鲜肉芽组织生长;未愈:创面未见减小甚至进一步扩大,且创面周围可见红、肿、热、痛等症状,局部仍可见坏死及渗出。总有效率=愈合率+显效率。

1.3.2 指标检测 采集患者空腹静脉血8 mL,室温下静置1 h,而后3 000 r/min离心15 min,提取上层血清,储存于冷冻箱内,采用双抗体夹心酶联免疫吸附法(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)检测表皮生长因子(epidermal growth factor,EGF)、血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)、碱性成纤维细胞生长因子(basic fibroblast growth factor,bFGF)、血小板衍生生长因子(platelet derived growth factor,PDGF)和降钙素基因相关肽(calcitonin generelated peptide,CGRP)。

1.4 统计学方法 应用SPSS 17.0统计软件进行分析。计数资料比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验;计量资料比较采用比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

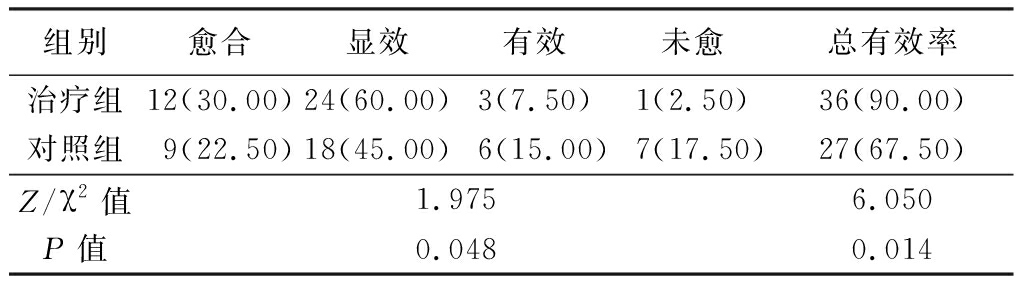

2.1 临床疗效比较 治疗组治疗总有效率与疗效优于对照组差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较

Table 1 Comparison of treatment effects between two groups (n=40,例数,%)

组别愈合显效有效未愈总有效率治疗组12(30.00)24(60.00)3(7.50)1(2.50)36(90.00)对照组9(22.50)18(45.00)6(15.00)7(17.50)27(67.50)Z/χ2值1.9756.050P值0.0480.014

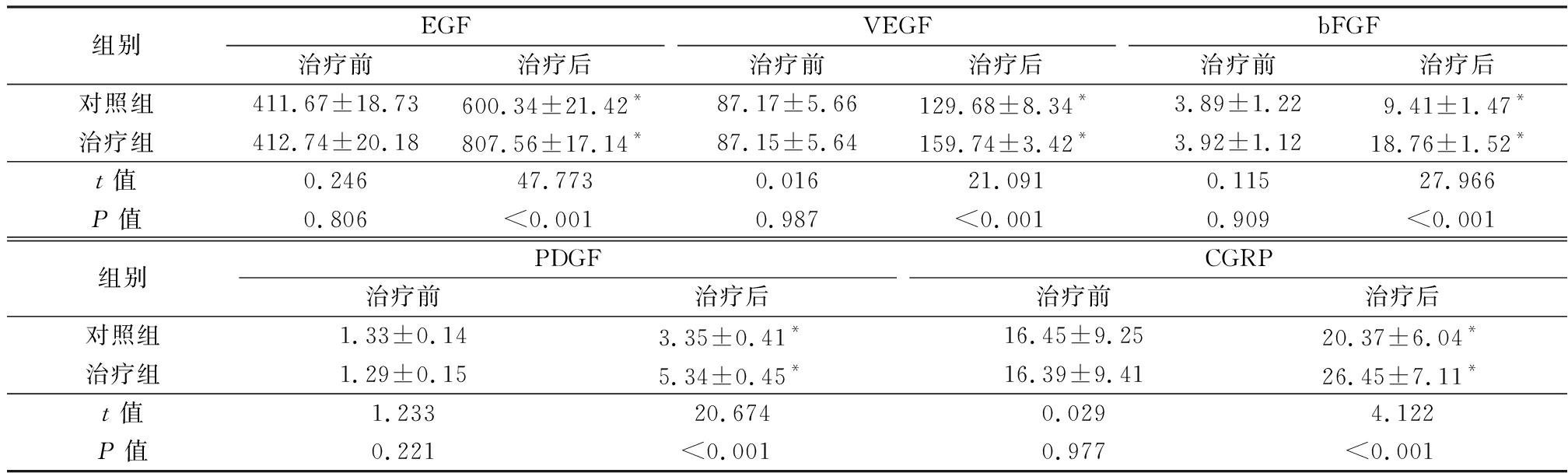

2.2 EGF、VEGF、bFGF、PDGF和CGRP比较 治疗前,两组EGF、VEGF、bFGF、PDGF和CGRP差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组EGF、VEGF、bFGF、PDGF和CGRP检测值均提高于治疗前,且治疗组的提高程度大于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 两组治疗前后EGF、VEGF、bFGF、PDGF和CGRP比较

Table 2 Comparison of EGF,VEGF,bFGF,PDGF and CGRP before and after treatment between two groups ![]()

组别EGF治疗前治疗后VEGF治疗前治疗后bFGF治疗前治疗后对照组411.67±18.73600.34±21.42*87.17±5.66129.68±8.34*3.89±1.229.41±1.47*治疗组412.74±20.18807.56±17.14*87.15±5.64159.74±3.42*3.92±1.1218.76±1.52*t值0.24647.7730.01621.0910.11527.966P值0.806<0.0010.987<0.0010.909<0.001组别PDGF治疗前治疗后CGRP治疗前治疗后对照组1.33±0.143.35±0.41*16.45±9.2520.37±6.04*治疗组1.29±0.155.34±0.45*16.39±9.4126.45±7.11*t值1.23320.6740.0294.122P值0.221<0.0010.977<0.001

*P值<0.05 与治疗前比较(配对t检验)

3 讨 论

DF的发病率高,发病机制复杂,是目前临床上研究的难点和热点。它可能涉及到创伤、感染、血管及神经病变等各种原因。目前公认,作为糖尿病严重的并发症之一,DF是长期、尤其是血糖控制不佳致残的主要原因[8]。长期的高血糖毒性导致肢体远端尤其是足部微循环以及神经病变,从而引起组织缺血、缺氧以及缺神经营养导致组织损伤,致使足部血供减少及肢端感觉减退,加之局部创伤,从而导致DF。目前关于DF的治疗虽然方法众多,但结果仍差强人意,创面很难愈合。查阅资料,目前公认的原因如下:①长期、慢性血管内高血糖毒性致使远端肢体微循环血管内皮损伤以及动脉硬化,微血栓形成以动脉管腔狭窄,远端缺血、缺氧导致代谢功能障碍,进一步增加创面愈合难度;②血糖控制不理想,形成高凝状态,血黏度增加对细胞与血液间的组织交换造成了一定的影响,使得糖基化终末产物增多,同时损伤血管内皮[1,7];③DF创面适宜病原微生物定居、繁殖,引起创面感染,影响创面愈合;④高糖毒性和神经病变致使局部修复细胞功能降低或凋亡,生长因子的分泌减少,同时创面处的高浓度炎症因子可诱导产生高浓度蛋白水解酶,降解在组织修复过程中起关键作用的生长因子、关键蛋白及生长因子受体,从而阻碍上皮化过程及肉芽增生,最终影响创面愈合[9-11]。

在目前DF的临床治疗过程中,绝大部分外科临床工作都在遵循动物学家Winter所率先提出的“湿性愈合理论” [12]的指导,保持创面新鲜、湿润的前提下力求创面的闭合。将采集到的患者外周静脉血通过高速离心、分离所取得的PRP,其内含有高浓度的血小板浓缩物,以及大量生长因子。据统计,PRP中血小板浓度至少高于全血浓度的3~6倍[6]。PRP激活后形成PRP凝胶起湿性敷料作用,能够在1 h内释放95%以上的生长因子,并直接补充在DF创面所缺乏的生长因子[5-6]。Ilizarov发明的“张力-应力”法则在治疗开放性骨折、骨大段缺损、骨髓炎等疾病已经得到临床上的肯定和大力推广,而胫骨横向骨搬移技术是Ilizarov理论在软组织缺损方面的延伸,目前已经成为治疗DF的行之有效的一种新方法[3]。通过给予胫骨缓慢持续的牵张力刺激,刺激患肢血管处于再生活跃状态,从而改善患肢微循环,恢复远端肢体的供血及营养支持,从而促进创面闭合。缓慢而持续的牵张力为骨组织优先生长、发育创造了最佳环境,与此同时血管、神经等组织也根据其特定的部位与功能需要,表现出一种活跃的再生状态[1,13]。且临床研究发现,横向骨搬移技术能明确增加远端小血管的数量,重建糖尿病足部微循环,从根本上解决远端肢体的血循环[14],促进了创面的愈合。本研究结果显示,两组的临床疗效差异有统计学意义(P<0.05)。结果提示胫骨横向骨搬移联合PRP在治疗DF的过程中,能够取得更加显著的效果。

EGF具有非常强大的生理作用,几乎遍布人体各个组织,尤其在创面修复过程中起到关键作用。它在分子水平加速核酸修复以及蛋白质的合成,从根本上改善缺损部位营养状态及微循环,促进坏死部位再上皮化[6-7]。在血小板源性生长因子家族中,其主要成分VEGF是血管新生的标志性指标,此生长因子在修复创面过程中起特异作用,其主要作用机制是通过诱导血管内皮细胞有丝分裂,为血管内皮的迁移及血管形成提供基质[15],同时还可促进新生血管的生成[7]。在成纤维细胞生长因子(fibroblast growth factor,FGF)家族广泛的成员中,bFGF具有特殊的生理作用,其在缺损创面的恢复过程中起到关键性的调控作用,从而达到创面再上皮化的目的。作为一种促细胞分裂剂,PDGF能够诱导体内靶细胞的分裂增殖,并趋化成纤维细胞、中性粒细胞聚集于创面局部,增加创面细胞数量,促进创面愈合[16-17]。CGRP是一种生物活性多肽,同时也是体内最强的内源性血管扩张剂[18]。本研究结果显示,治疗后,两组EGF、VEGF、bFGF、PDGF和CGRP检测值均提高,且治疗组的提高程度大于对照组(P<0.01)。提示:胫骨横向骨搬移技术联合PRP在治疗DF的过程中,能明显促进远端肢体微循环再生以及重建,明显改善足部微循环,从而加速创面愈合以达到治疗DF的目的。

综上所述,胫骨横向骨搬移技术联合PRP治疗DF效果显著,可有效改善患者血清EGF、VEGF、bFGF、PDGF和CGRP水平。但本研究尚存在不足,如样本量偏少、随访时间不足、观察指标过少等,可能对结果的统计产生影响,有待于未来进一步行多中心研究。

[1] 李晓辉,张永红.糖尿病足最新治疗进展[J].中华全科医学,2018,16(6):993-997.

[2] 李智,林萱,李炳辉,等.糖尿病足特点及治疗进展[J].华南国防医学杂志,2017,31(12):853-855.

[3] 花奇凯,秦泗河,赵良军,等.Ilizarov技术胫骨横向骨搬移术治疗糖尿病足[J].中国矫形外科杂志,2017,25(4):303-307.

[4] 王林华,周富强,卢敏,等.应用Ilizarov横向骨搬移技术微创截骨治疗糖尿病足13例[J].中国中医骨伤科杂志,2018,26(11):42-45.

[5] 张学成,孟凡军,战大川,等.自体富血小板血浆联合负压封闭引流在糖尿病足溃疡治疗中应用[J].临床军医杂志,2017,45(12):1261-1263.

[6] 李立,柴益民.富血小板血浆促糖尿病创面愈合机制的初步研究[J].上海医学,2017,40(3):169-172.

[7] 胡啸明,柳国斌.糖尿病足性溃疡愈合机制的研究进展[J].上海中医药杂志,2017,51(S1):217-219,223.

[8] Mishra SC,Chhatbar KC,Kashikar A,et al. Diabetic foot [J]. BMJ,2017,359: j5064.

[9] 金晓明,韩思佳,吴雁翔.银离子敷料联合水凝胶治疗糖尿病足的效果及对相关血清炎症因子的影响[J].河北医科大学学报,2018,39(12):1380-1383,1388.

[10] 黄志锋,郑少逸,赖文,等.京万红软膏和纳米银凝胶治疗糖尿病足溃疡的临床疗效比较研究[J/CD].中华损伤与修复杂志(电子版),2018,13(6):455-458.

[11] 张延祠,王浩汀,崔树廷,等.封闭负压引流技术联合皮瓣移植术治疗糖尿病足溃疡效果观察[J].临床误诊误治,2018,31(11):76-80.

[12] 王婧薷,杨荣华,陈晓东.自体富血小板血浆在糖尿病足治疗中的应用进展[J/CD].中华损伤与修复杂志(电子版),2018,13(2):139-141.

[13] 王斌,刘伟,霍永新,等.股-股动脉旁路移植联合胫骨横向骨搬移术治疗下肢动脉硬化闭塞症或合并糖尿病足[J].中国修复重建外科杂志,2018,32(12):1576-1580.

[14] 欧栓机,齐勇,孙鸿涛,等.经皮微创胫骨截骨横向骨搬移术治疗糖尿病足[J].中国矫形外科杂志,2018,26(15):1385-1389.

[15] 邹利军,李恭弛,胡映月,等.基质金属蛋白酶-9/血管他丁/血管内皮生长因子信号轴在糖尿病足病中的研究[J].中国实验外科杂志,2018,35(11):2135-2138.

[16] 李友山,杨博华.“蚓黄散”干预糖尿病足溃疡愈合过程中AGEs与促愈合因子相关性研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2015,17(2):350-355.

[17] 韩梅,苏俊平,刘欣荣,等.高压氧联合硫辛酸注射液治疗糖尿病足的临床疗效及对血管生成因子的影响[J].河北医学,2018,24(11):1829-1833.

[18] 邸铁涛,张春玲.细胞生长因子影响糖尿病足溃疡愈合及治疗研究进展[J].贵州医药,2017,41(1):94-96.