急性脑梗死是大脑内的血管被血栓部分阻塞,血液不能顺畅进出大脑而造成的部分脑组织损伤,具有发病急、病情重、病死率高等特点,常伴随瘫痪、进食困难等后遗症,严重影响患者的生活质量,甚至死亡[1]。目前,临床上经常采用阿替普酶(alteplase,rt-PA)静脉溶栓方式治疗脑卒中,临床效果与实施时间密切相关,如果能够在发病4.5 h内进行血管再通,治疗效果远远优于后期治疗,因此从患者发病到实施溶栓的时间(onset to treatment time,OTT)是影响预后疗效的最主要因素[2]。因此,医院迫切需要建立溶栓绿色通道,与院前“120”对接,并根据实际实施过程对其进行优化调整,以更大程度地缩短OTT时间,使得溶栓取得更好的效果,患者获得更多受益[3]。

1 资 料 与 方 法

1.1 一般资料 选取2015年9月—2019年9月于我院就诊的发病3 h内的通过卒中绿色通道进行rt-PA静脉溶栓治疗的急性脑梗死患者118例,男性63位,女性55位;年龄45~70岁,平均(62.7±4.8)岁。纳入标准:①符合第四届脑血管病学术会议中定义的急性脑梗死的诊断标准[4];②经头颅CT检查除外出血性卒中及明显低密度灶;③发病时间3 h内的急性脑梗死患者,经评估符合rt-PA溶栓标准;④发病前改良Rankin量表(Modified Rankin Scale,mRS)评分≤1分;⑤无明显意识障碍,发病时美国国立卫生研究院卒中量表(the National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评分≤25分;⑥患者或家属签署知情同意书。排除标准:①治疗前临床症状已趋于好转者,NIHSS评分≤4分;②3 h内溶栓的相对禁忌证超过3个;③严重心脏病、肝肾疾病、肺病及肿瘤患者;④血液病患者。

本研究经医院伦理委员会审批通过。

1.2 研究方法

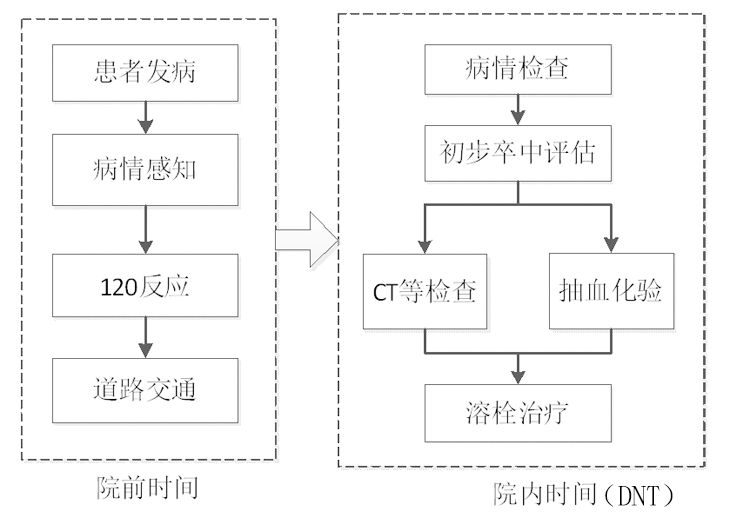

1.2.1 影响OTT因素研究 OTT由院前与院内组成(图1)。院前包括从卒中症状发生、呼叫120急救及院前转运。院前时间取决于患者的病情发病状态,患者及家属对疾病的认知度、医学常识、来院方式,此类因素不能为医院所控制,而院前急救体系可纳入溶栓绿道之列[5]。院内溶栓时间(door to needle time,DNT)指患者到院至溶栓治疗的时间,在诊治病情、思索治疗方案的同时进行神经系统体格检查、抽血化验、完善头颅CT检查、建立静脉通路、溶栓知情同意告知,确保溶栓治疗后DNT控制在60 min内[6]。

图1 OTT流程

Figure 1 OTT flow

OTT主要包括几个方面,①感知时间:这段时间尤为重要,是后面所有环节的基础;②120反应时间:120接诊后给予初步病情评估及治疗,取决于急救系统的完善程度[7];③患者到达医院时间:取决于交通状况、120是否提前启动院内溶栓绿色通道;④院内病情评估:医师问诊及查体,初步确定病情,患者完成挂号、交费、检查、入院手续等,该阶段直接决定了治疗方案的准确性及ONT;⑤溶栓准备时间:需迅速完成各项溶栓准备工作,必要时立即于介入手术室开展全脑颅内血管造影术及桥接介入治疗[8]。

1.2.2 缩短OTT实施方案 (1)院前完善急救系统及知识普及:强化患者感知,及时呼叫急救120系统,加强120系统能力,增大区域内车辆覆盖数量,建立卒中网络,在患者呼叫120系统后,能够以最快的时间到达,给予初步治疗并启动院内卒中绿色通道[9]。(2)院内建立溶栓绿色通道:患者和医护人员充分利用绿色通道可很大程度减少急诊滞留时间、DNT、OTT,提升溶栓率,优化溶栓预后,降低后遗症及病死率[10]。(3)成立溶栓小组:为绿色通道专门成立溶栓小组,主要包括急诊科医生,神经内外科医生、检验人员、影像人员、收费处、护理人员及办公专员等,建立溶栓小组联络群,办公专员与各科室及组内成员联系,主治医生负责调度各岗位责任人协同工作。(4)制定执行流程:①疑似时间窗内脑卒中患者到达后,急诊一线先询问病史和查体,初步判断是否急性脑卒中;②初步诊断为急性脑卒中,急诊一线立即启动绿色通道,30 min内到场,8 min内护士完成测血压、抽血送检,医师完成询问病史、查体、评估病情和开具头颅CT或MRI检查申请;③头颅CT检查要求在患者就诊后20 min内完成扫描,头颅CT检查报告和血液检验报告要求在40 min内完成;④缺血性脑卒中且符合rt-PA静脉溶栓指征,遵循《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》中步骤和事项进行溶栓治疗[11];⑤经过讨论,需要进行动脉溶栓治疗或动静脉溶栓序贯治疗方式,则在指定时间完成术前各种事项,立即行手术桥接溶栓治疗[12];⑥溶栓期间指定医护人员时刻检查是否有出血现象或发生颤抖等异常情况,在确保安全的前提下溶栓。(5)拟订时间窗表:从患者进入急诊开始,至rt-PA用药的整个过程,在每个阶段记录所用时间。时间表主要包括发病时间、接诊时间、医护到达时间、病情检查时间、初步卒中评估时间、CT及血液检验时间、到达病房时间、用药时间等。各个环节做到数据可追踪,有利于后续质量控制分析及不断改进[13]。

1.3 样本分组 将118例患者按照就诊时间,将2015年9月—2017年9月期间的患者作为对照组(57例),2017年10月—2019年9月期间的患者作为观察组(61例)。对照组男性30例,女性27例,年龄48~70岁,平均(61.8±5.1)岁;并发症9例。观察组男性33例,女性28例,年龄45~69岁,平均(62.3±4.1)岁;并发病症5例。2组基本情况、慢性病史等基线资料差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2组患者均给予调脂稳斑、控制血压、血糖、营养脑细胞、改善循环、建立侧支循环开放等治疗,溶栓24 h后参照《中国缺血性卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南》[14] 给予抗血小板聚集治疗。

1.4 观察指标 比较2组OTT、DNT、DNT≤60 min比例、临床疗效、并发症发生情况、病死率、NIHSS评分、Barthel指数(Barthel index,BI)评分、mRS评分。溶栓效果临床以脑血管病学术会议定义的14 d NIHSS评分变化为判定疗效标准[15],治愈:治疗后NIHSS评分下降 91%以上;显效:治疗后NIHSS评分下降46%~90%;有效:治疗后NIHSS评分下降18%~45%;无效:治疗后NIHSS评分下降<18%。总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。并发症发生情况:记录患者发病72 h内发生脑再灌注损伤、脑出血、消化道出血、肺部感染及死亡情况。

于治疗前及治疗后1,7,14 d采用NIHSS评分评价神经功能缺损程度;于治疗前及治疗后7、14 d采用BI评分评测日常生活能力;治疗3个月后应用mRS评分评价残障程度。

1.5 统计学方法 应用SPSS 22.0统计软件分析数据。计量资料比较采用t检验和重复测量的方差分析,计数资料比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

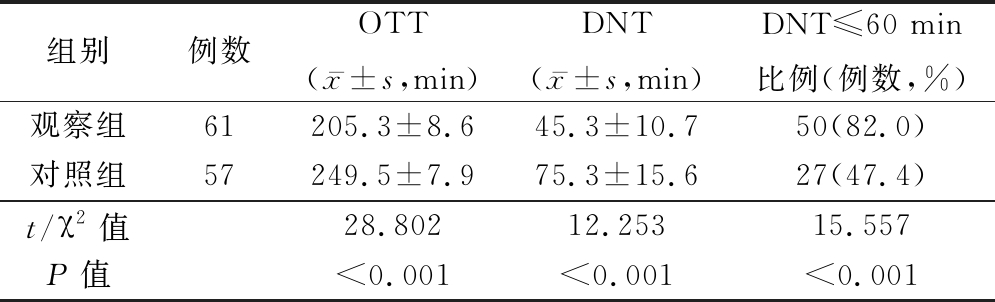

2.1 2组OTT、DNT、DNT≤60 min比例比较 观察组OTT、DNT短于对照组,DNT≤60 min比例高于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),见表1。

表1 2组OTT、DNT及DNT≤60 min比例比较

Table 1 Comparison of OTT,DNT and DNT≤60 min ratio between two groups

组别例数OTT(x-±s,min)DNT(x-±s,min)DNT≤60 min比例(例数,%)观察组 61205.3±8.645.3±10.750(82.0)对照组 57249.5±7.975.3±15.627(47.4)t/χ2值28.80212.25315.557P值<0.001<0.001<0.001

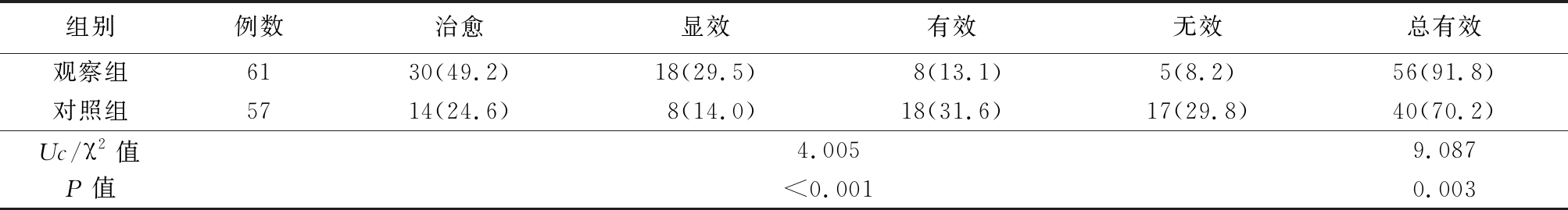

2.2 2组临床疗效比较 经过溶栓治疗72 h后,观察组临床疗效优于对照组,总有效率高于对照组,差异满足统计学意义(P<0.01),见表2。

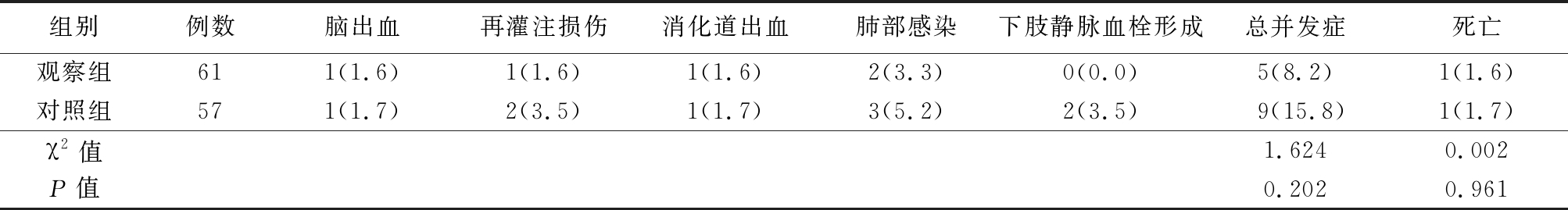

2.3 2组并发症发生率和病死率比较 2组总并发症发生率和病死率差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表2 2组临床疗效比较

Table 2 Comparison of clinical efficacy between two groups (例数,%)

组别例数治愈显效有效无效总有效观察组6130(49.2)18(29.5)8(13.1)5(8.2)56(91.8)对照组5714(24.6)8(14.0)18(31.6)17(29.8)40(70.2)Uc/χ2值4.0059.087P值<0.0010.003

表3 2组并发症发生率和病死率比较

Table 3 Comparison of complications and mortality between two groups (例数,%)

组别例数脑出血再灌注损伤消化道出血肺部感染下肢静脉血栓形成总并发症死亡观察组611(1.6)1(1.6)1(1.6)2(3.3)0(0.0)5(8.2)1(1.6)对照组571(1.7)2(3.5)1(1.7)3(5.2)2(3.5)9(15.8)1(1.7)χ2值1.6240.002P值0.2020.961

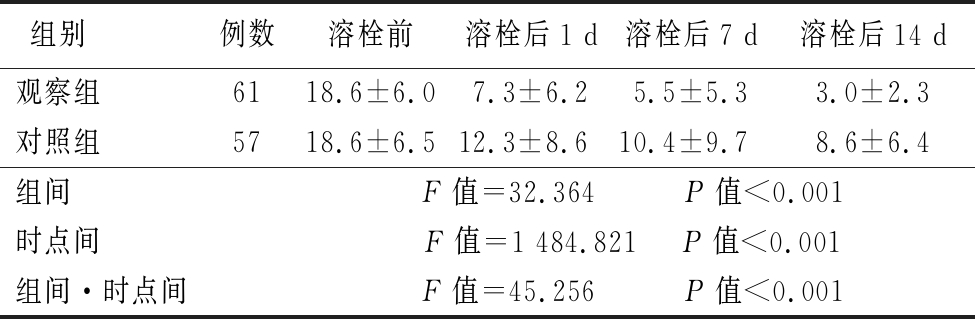

2.4 2组治疗前后NIHSS评分比较 2组NIHSS评分均呈逐渐降低趋势,观察组NIHSS评分低于对照组,组间、时点间、组间·时点间交互作用差异均有统计学意义(P<0.01),见表4。

表4 2组溶栓前后NIHSS评分比较

Table 4 Comparison of NIHSS score before and after thrombolysis between two groups ![]() 分)

分)

组别 例数溶栓前溶栓后1 d溶栓后7 d溶栓后14 d观察组 6118.6±6.07.3±6.25.5±5.33.0±2.3对照组 5718.6±6.512.3±8.610.4±9.78.6±6.4组间 F值=32.364 P值<0.001时点间 F值=1 484.821 P值<0.001组间·时点间F值=45.256 P值<0.001

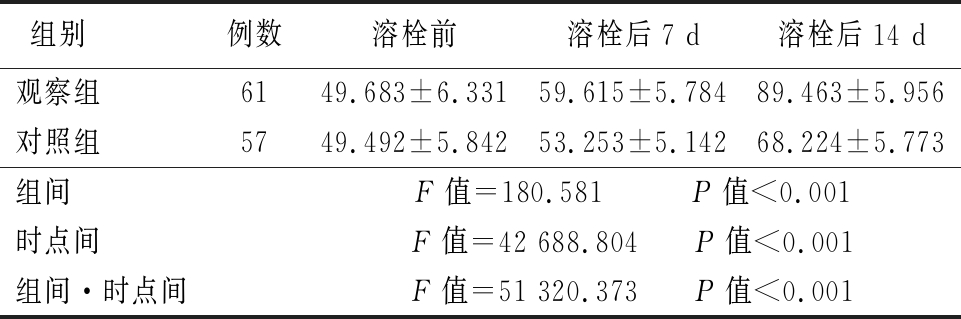

2.5 2组治疗前后BI评分比较 2组BI评分均呈逐渐升高趋势,观察组BI评分高于对照组,组间、时点间、组间·时点间交互作用差异均有统计学意义(P<0.01),见表5。

表5 2组治疗前后BI评分比较

Table 5 Comparison of BI index scores between two groups before and after treatment ![]() 分)

分)

组别 例数溶栓前溶栓后7 d溶栓后14 d观察组 6149.683±6.33159.615±5.78489.463±5.956对照组 5749.492±5.84253.253±5.14268.224±5.773组间 F值=180.581 P值<0.001时点间 F值=42 688.804 P值<0.001组间·时点间F值=51 320.373 P值<0.001

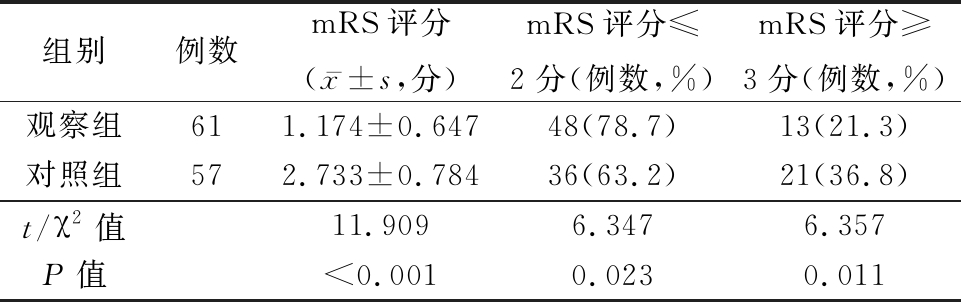

2.6 2组 mRS评分比较 治疗3个月,观察组mRS评分明显低于对照组,≤2分比例高于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),见表6。

表6 2组mRS评分比较

Table 6 Comparison of mRS scores between two groups

组别例数mRS评分(x-±s,分)mRS评分≤2分(例数,%)mRS评分≥3分(例数,%)观察组611.174±0.64748(78.7)13(21.3)对照组572.733±0.78436(63.2)21(36.8)t/χ2值11.9096.3476.357P值<0.0010.0230.011

3 讨 论

脑梗死患者发病早期可采用rt-PA进行治疗,其治疗效果与时间相关性较大,治疗间隔时间越短效果越佳,发病4.5 h为溶栓时间窗口,但目前临床能达到的却很少[16]。即使在美国,溶栓率也不到10%,我国仅为2.5%。尽早溶栓开通血管,使组织灌注可以保存脑梗死缺血地带尚未死亡的脑组织,缩短OTT是保证溶栓治疗时间窗内接受溶栓治疗的关键,直接决定临床预后[17]。

我院通过联合急诊科、神经内外科、检验科、放射科、收费处等科室,逐步建立并完善卒中溶栓绿色通道,力争做到一站式诊治流程,避免就诊、收费、检查、诊断等方面的延误错失溶栓时机,并不断通过质控整改的方式对绿色通道进行建设。绿色通道的建立和不断质控整改一方面缩短了OTT,能够在最短的时间内完成各项检查和准备工作,为溶栓治疗提供时间基础,另一方面提高医护人员的整体技术水平,完善医疗服务质量[18]。卒中绿色通道的构建及整改能够对溶栓整个治疗过程最大程度地进行时间优化,减小某些原因造成的时间浪费,提高工作效率,提高患者的治愈率。因此,卒中绿色通道建设已成为当前的研究热点。

本研究结果显示,通过溶栓绿色通道的不断优化、整改,观察组OTT、DNT短于对照组,观察组NIHSS评分更低,BI评分更高,3个月后mRS评分更低,提示溶栓安全有效,且溶栓时间越早,溶栓风险更低,溶栓并发症更少,使脑梗死致残致死率降低。除了患者身体收益外,还能减少医疗费用及护理费用,减轻家庭和社会负担,取得良好的社会效益和经济效益。加强卒中溶栓团队建设,建立高效的卒中溶栓绿色通道是提高溶栓率的有效方法[19]。为提高患者溶栓率可采取以下举措:①加强对易患人群进行多种途径、多种形式强化宣教,主要包括卒中早期表现、发生疑似卒中及时拨打120及早期溶栓的重要性和时间紧迫性,以情景剧的方式更加通俗易懂,以提高群众对卒中的认知能力,发病后尽早拨打120。②加强对急救人员的培训,建立卒中急救网络,一定将时间窗内将卒中患者送往具备溶栓资质的医院[20]。③加强对临床医生、门诊各科室医务人员的溶栓知识培训,及时开通卒中绿色通道。④绿色通道的建立可将溶栓治疗提到急诊,甚至救护车上进行[21],进一步缩短OTT,最大程度的恢复神经功能。⑤定期派出相关人员进修学习,定期组织相关科室协调讨论考核质控,尽量缩短OTT,提高溶栓率。⑥大众传媒、医疗行政部门和卒中协会的支持力度也不容忽视[22]。

开展静脉溶栓治疗、提高脑梗死疗效是目前各医疗中心的工作重点,自2014年1月开通卒中绿色通道至今,并通过不断整改,接诊、治疗了数百名脑卒中患者,并取得了较好效果。然而,与国外及国内一线城市相比,卒中患者的溶栓率仍有很大提升空间,DNT也存在一定压缩空间,需要不断总结经验,优化绿色通道,使更多患者受益。

[1] 赵培,李永辉,霍丽静,等.急性缺血性脑卒中患者血清脂蛋白相关磷脂酶A2的临床研究[J].医学动物防制,2016,32(10):1098-1100.

[2] Li Z,Singhal AB,Wang Y. Stroke physician training in China[J]. Stroke,2017,48(12):e338-e340.

[3] 王勤,闻小贵,刘冬红.急诊全程优化绿色通道在脑梗死患者治疗中的作用[J].血栓与止血学,2019,25(2):351-353.

[4] 张林杰,葛彩琴.不同时间窗阿替普酶静脉溶栓治疗急性脑梗死的效果研究[J].中国实用医药,2020,15(7):140-142.

[5] 李光建,史树贵,周振华,等.院内卒中救治绿色通道建立、优化及区域救治网络的建立[J].中国卒中杂志,2018,13(2):127-131.

[6] 张海华,王素文,管丽娜.急诊绿色通道开通对急性缺血性脑卒中患者静脉溶栓效果的影响[J].山东医药,2018,58(21):77-79.

[7] Wang W,Wang D,Liu H,et al. Trend of declining stroke mortality in China:reasons and analysis[J]. Stroke Vasc Neurol,2017,2(3):132-139.

[8] 中国卒中学会科学声明专家组.急性缺血性卒中静脉溶栓中国卒中学会科学声明[J].中国卒中杂志,2017,12(3):267-284.

[9] 陈晓能,孔令恩,蔡春生,等.完善绿色通道及溶栓流程对提高急性缺血性脑卒中静脉溶栓率的应用评价[J].中国实用医药,2017,12(1):182-184.

[10] 李苇,谭守文,梁正玲,等.重组组织型纤溶酶原激活剂静脉治疗高龄轻型脑卒中患者的临床效果[J].中国当代医药,2019,26(36):103-106.

[11] 崔颖,佟旭,王伊龙,等. 阿替普酶静脉溶栓后发生早期神经功能恶化研究进展[J].中国卒中杂志,2017,12(2):192-198.

[12] van Dishoeck AM,Dippel DW,Dirks M,et al. Measuring quality improcement in acute ischemic stroke care:interruped time series analysis of door-to-needle time[J]. Cerebrovasc Dis Extra,2014,4(2):149-150.

[13] 张晋欣.急性脑梗死患者静脉溶栓DNT延长的原因分析[J].中国现代药物应用,2017,11(23):1-3.

[14] 姚明宏.院前与院内急救一体化模式在急性脑梗死患者急诊急救中的应用效果探析[J/CD].中西医结合心血管病电子杂志,2019,7(21):35.

[15] 黄石仁,沈红健,邢鹏飞,等.静脉溶栓治疗后不明原因早期神经功能恶化相关因素和临床特征分析[J].第二军医大学学报,2018,39(9):1023-1027.

[16] Guan T, Ma J, Li M, et al. Rapid transitions in the epidemiology of stroke and its risk factors in China from 2002 to 2013[J].Neurology,2017,89(1): 53-61.

[17] Kidwell CS,Jahan R,Gornbein J,et al.A trial of imaging selection and endovascular treatment for ischemic stroke[J].N Engl J Med,2018,368(10):914-923.

[18] 黄镪,黄丽,杨骊鹏,等.中国静脉溶栓绿色通道建设现状及方向[J].中国实用内科杂志,2018,38(8):689-692.

[19] Fonarow GC,Zhao X,Smith EE,et al. Door-to-needle times for tissue plasminogen activator administration and clinical outcomes in acute ischemic stroke before and after a quality improvement initiative[J]. JAMA,2019,311(16):1632-1640.

[20] 李楠.优化缺血性卒中绿色通道流程对院内无缝衔接急救模式的临床研究[J].中国卒中杂志,2017,12(8):696-700.

[21] Li X,Lu J,Hu S,et al.The primary health-care system in China[J].Lancet,2017,390(10112): 2584-2594.

[22] 胡淑梅,张利焕,张爽.阿替普酶静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中患者的临床疗效及其安全性[J].临床合理用药,2017,10(3):7-8,11.