内镜下逆行胰胆管造影术(endoscopic retrograde cholangiopancreatography,ERCP)是近年来治疗胆胰疾病一种微创技术,是治疗胰胆管结石、胰腺癌、胆管癌等梗阻性黄疸等胆胰疾病的重要治疗手段[1]。随着ERCP技术的发展,对于中晚期胆管癌治疗越来越被广泛的应用。与传统的开腹手术相比,ERCP具有创伤小、术后并发症少、安全性高、效果可靠等优势。但是临床应用中发现,ERCP术后胰腺炎具有较高的发生率,虽然不同文献的报道不同,但大多数集中在4%~8%的范围[2],一旦并发胰腺炎,不仅增加了患者的痛苦和经济负担,还有导致患者死亡的风险。因此我院对于降低胆管癌ERCP术后胰腺炎发生率进行了多种尝试,现将研究结果报告如下。

1 资 料 与 方 法

1.1 一般资料 选择2017年1月—2019年12月河北省沧州市中心医院成功进行胆管癌ERCP治疗的280例患者作为研究对象。所有患者均经术前超声、CT等影像学检查以及术后病理检查确定诊断。其中男性151例,女性129例,年龄42~86岁,平均(64.31±5.27)岁。使用随机数字表法将患者分为4组,每组70例:A组应用生长抑素治疗,B组应用吲哚美辛栓剂治疗,C组应用生长抑素联合吲哚美辛栓剂治疗,D组为未应用任何措施。各组患者一般资料见表1、表2。纳入标准:①符合ERCP术适应证治疗;②术前治疗血清淀粉酶未见异常;③行ERCP治疗,病例资料完善。排除标准:①合并肝硬化、门静脉高压、肝胆胰系统急性炎症等肝胆系统其他疾病;②合并肝内胆管结石等肝胆系统其他部位结石;③既往有乳头切开史;④术前血清淀粉酶异常;⑤合并严重的心脏、肾脏、肝脏等其他脏器疾病;⑥合并急性胰腺炎或者慢性胰腺炎急性发作。

本研究经医院伦理委员会批准通过,所有患者知情同意并签署知情同意书。

1.2 方法 所有患者行ERCP手术,手术所用电子十二指肠镜为OLYMPUS TJF260型,弓形刀、斑马导丝、电刀、造影导管、胆道塑料支架、胆道金属支架、鼻胆引流管、胰管支架等,造影剂为碘海醇注射液。

表1 各组患者基线资料比较

Table 1 Comparison of baseline data of patients in each group (n=70)

组别性别(例数)男性女性年龄(x-±s,岁)高血压史(例数)糖尿病史(例数)乳头旁憩室(例数)胆管癌分型(例数)Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型Ⅳ型胆管癌分期(例数)Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型A组373342.04±6.70861518221614322117B组412944.21±7.29961716251415302317C组403043.5±6.7812101814191918302218D组333743.1±7.19741117211616341917F/χ2值0.7521.2190.2941.0040.1210.3550.574P值0.4570.2310.9610.8000.9890.7250.569

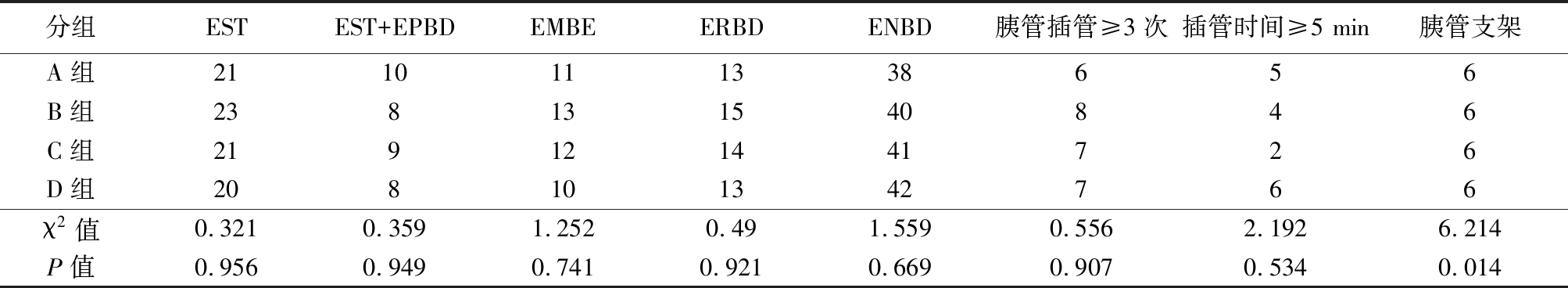

表2 各组患者手术情况比较

Table 2 Comparison of operation conditions in each group (n=70,例数)

分组ESTEST+EPBDEMBEERBDENBD胰管插管≥3次插管时间≥5 min胰管支架A组2110111338656B组238131540846C组219121441726D组208101342766χ2值0.3210.3591.2520.491.5590.5562.1926.214P值0.9560.9490.7410.9210.6690.9070.5340.014

EST:内镜下十二指肠乳头括约肌切开术;EPBD:内镜下乳头柱状气囊扩张术;EMBE:内镜胆管金属支架引流术;ERBD:胆道塑料支架引流;ENBD:内镜下鼻胆管引流术

患者术前禁食水8 h,术前半小时给予地西泮5~10 mg,盐酸哌替啶50 μg肌肉注射,山莨菪碱10 mg肌肉注射。患者口服利多卡因胶浆麻醉咽喉,常规吸氧,心电监护。患者俯卧位,进镜至十二指肠降段寻找乳头,透视下弓形刀导丝引导插管,插管成功后进行造影,根据造影情况分别放置金属支架、塑料支架(多根)、鼻胆引流管等,放置金属支架、多根塑料支架患者行乳头括约肌切开术(endoscopic sphincterotomy,EST)、球囊扩张术等术式。所有患者ERCP术后观察患者生命体征,观察患者是否出现腹痛、发热等情况,有异常情况及时对症处理。术后禁食水,常规吸氧、心电监测6 h,给予抑酸、抗感染、补液等治疗。

所有手术均由同一资深医生操作,要求手法纯熟稳定,以避免术中不稳定因素对研究结果造成影响。

A组患者给予生长抑素,术前1 h微量泵泵入生长抑素氯化钠溶液(3 mg生长抑素溶于48 mL 0.9%氯化钠)4 mL/h(生长抑素250 μg/h)持续24 h,共计6 mg。B组患者给予吲哚美辛栓剂,术前半小时给予吲哚美辛栓(消炎痛栓,上海现代制药股份有限公司,国药准字H31020401,0.1 g×10枚)100 mg纳肛。C组患者给予生长抑素联合吲哚美辛栓剂,用药方法同A、B组。D组为未应用上述措施。

1.3 观察指标 比较四组患者ERCP术后急性胰腺炎、高淀粉酶血症发生率,以及术后5 h、24 h患者的血清淀粉酶(amylase,AMS)、脂肪酶(lipase,LPS)、白细胞(white blood cell,WBC)等相关指标水平。

取所有患者术前、术后5 h、术后24 h静脉血各5 mL,经3 000 r/min离心机离心15 min,取上清液,血常规使用全自动血细胞分析仪进行血常规检查。AMS、LPS检测使用酶联免疫吸附试验(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA),所有指标均由我院生化实验室进行检测,严格按照试剂盒要求操作。

ERCP术后胰腺炎诊断标准:①存在与急性胰腺炎相符合的腹痛症状及体征;②术后24 h内血淀粉酶超过正常上限3倍以上;③影像学检查提示胰腺肿大、渗出等表现,3项指标具备其中2项即可诊断。

1.4 统计学方法 应用SPSS 21.0统计软件分析数据。计数资料比较采用χ2检验;计量资料比较采用单因素方差分析和重复测量方差分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

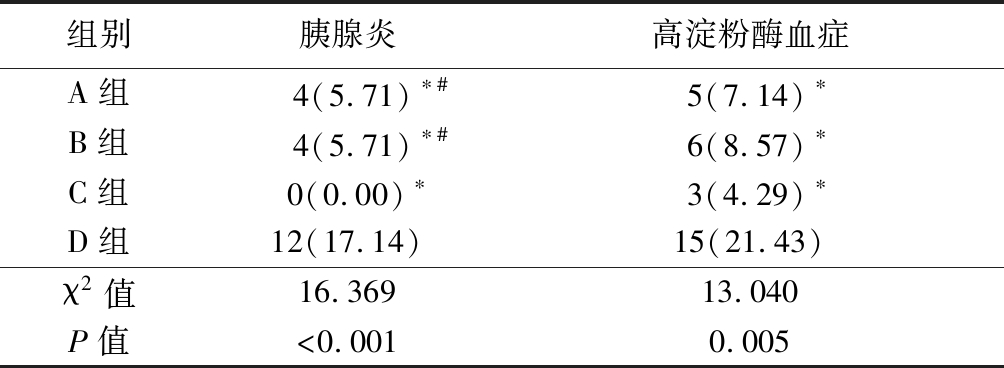

2.1 各组患者术后胰腺炎、高淀粉酶血症发生率比较 A、B、C组患者术后胰腺炎发生率均低于D组(P<0.05),C组发生率低于A组及B组(P<0.05),A、B组发生率差异无统计学意义(P>0.05),四组患者两两相比,高淀粉酶血症发生率A、B、C组之间差异均无统计学意义(P>0.05),但均低于D组(P<0.05),见表3。

表3 各组患者ERCP术后并发症发生率比较

Table 3 Comparison of postoperative complications of ERCP in each group (n=70,例数,%)

组别胰腺炎高淀粉酶血症A组 4(5.71)∗#5(7.14)∗B组 4(5.71)∗#6(8.57)∗C组0(0.00)∗3(4.29)∗D组12(17.14)15(21.43)χ2值16.36913.040P值<0.0010.005

*P值<0.05与D组比较 #P值<0.05 与C组比较(χ2检验)

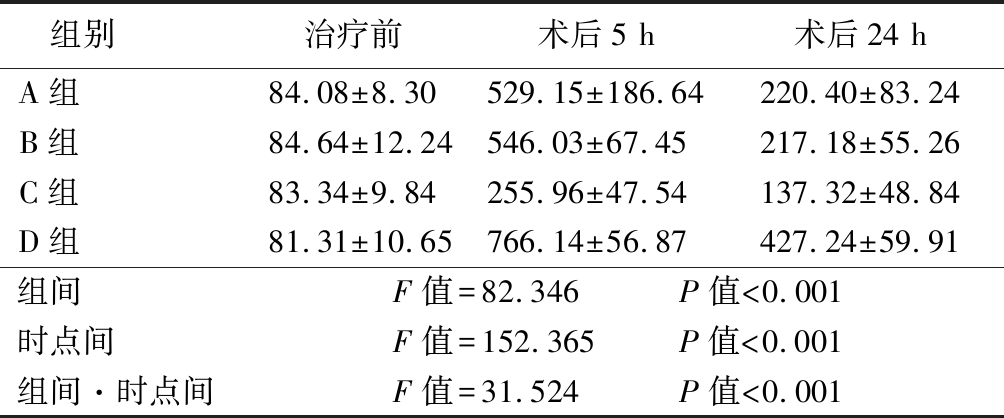

2.2 AMS水平比较 术前A、B、C、D四组组间比较差异均无统计学意义(P>0.05)。术后5 h和24 h,A、B两组比较差异均无统计学意义(P>0.05),其余任意两组比较差异均有统计学意义(P<0.05),即A、B、C组AMS水平均低于D组,A、B组AMS水平均高于C组;各组ERCP术前、术后5 h、术后24 h的AMS呈先上升后下降趋势。见表4。

表4 各组患者ERCP术前后AMS水平比较

Table 4 Comparison of AMS levels before and after ERCP ![]()

组别 治疗前术后5 h术后24 hA组 84.08±8.30529.15±186.64220.40±83.24B组 84.64±12.24546.03±67.45217.18±55.26C组 83.34±9.84255.96±47.54137.32±48.84D组 81.31±10.65766.14±56.87427.24±59.91组间 F值=82.346 P值<0.001时点间 F值=152.365 P值<0.001组间·时点间F值=31.524 P值<0.001

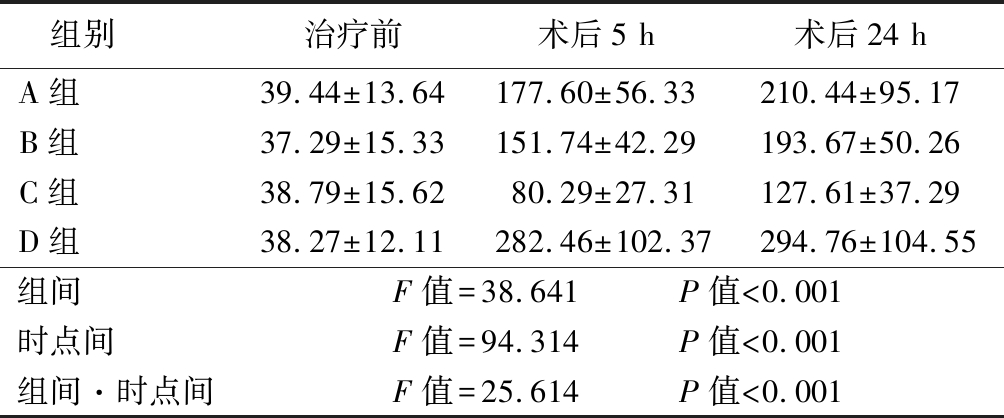

2.3 LPS水平比较 术前A、B、C、D四组组间比较差异均无统计学意义(P>0.05)。术后5 h和24 h,A、B两组比较差异均无统计学意义(P>0.05),其余任意两组比较差异均有统计学意义(P<0.05),即A、B、C组LPS水平均低于D组,A、B组LPS水平均高于C组;各组ERCP术前、术后5 h、术后24 h的LPS呈上升趋势。见表5。

表5 各组患者ERCP术前后LPS水平比较

Table 5 Comparison of LPS levels before and after ERCP ![]()

组别 治疗前术后5 h术后24 hA组 39.44±13.64177.60±56.33210.44±95.17B组 37.29±15.33151.74±42.29193.67±50.26C组 38.79±15.6280.29±27.31127.61±37.29D组 38.27±12.11282.46±102.37294.76±104.55组间 F值=38.641 P值<0.001时点间 F值=94.314 P值<0.001组间·时点间F值=25.614 P值<0.001

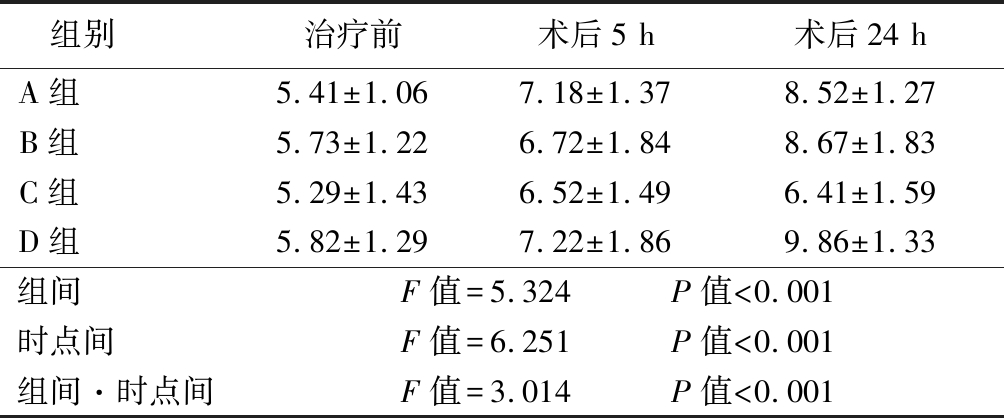

2.4 WBC水平比较 术前和术后5 h,A、B、C、D四组组间比较差异均无统计学意义(P>0.05)。术后24 h,A、B两组比较差异均无统计学意义(P>0.05),其余任意两组比较差异均有统计学意义(P<0.05),即A、B、C组WBC水平均低于D组,A、B组WBC水平均高于C组;各组ERCP术前、术后5 h、术后24 h的WBC总体呈上升趋势。见表6。

表6 各组患者ERCP术前后WBC水平比较

Table 6 Comparison of WBC levels before and after ERCP in each group ![]()

组别 治疗前术后5 h术后24 hA组 5.41±1.067.18±1.378.52±1.27B组 5.73±1.226.72±1.848.67±1.83C组 5.29±1.436.52±1.496.41±1.59D组 5.82±1.297.22±1.869.86±1.33组间 F值=5.324 P值<0.001时点间 F值=6.251 P值<0.001组间·时点间F值=3.014 P值<0.001

3 讨 论

ERCP术是治疗胆胰疾病的重要治疗方法,该手术最大的优势就是创伤小。手术不需要经腹部入路,腹部没有切口,因此也称为不开刀的内镜下手术。该术式是从口腔经过胃进入十二指肠,然后在胆道和胰管中进行相应操作,所以对患者损伤非常小,大部分患者术后2~3 d即可出院[3]。与传统开腹手术相比,因为ERCP术对患者损伤更小,所以并发症发生率也显著降低,但是仍然有一定的并发症发生率,其中术后胰腺炎和高淀粉酶血症就是较为常见的并发症[4]。胰腺炎的发生率为4%~8%,但是也偶有报道为1%~40%,大多数患者均为轻症,治疗2~3 d后即可恢复,但是其中10%患者可能发展成为重症,病死率为0.11%~3.00%[5]。

ERCP术后并发急性胰腺炎的原因尚未完全清楚,针对可能导致的影响因素的分析文献较多[6],通常认为与以下几个因素有关:①选择性胆管插管困难。包括插管时间过长或者胰管插管次数过多。这也被认为是导致术后急性胰腺炎发展的最主要原因。反复插管会导致胰管损伤,继而导致炎症的发生。②胰管阻塞。导致胰管阻塞的原因包括主观操作因素和术中电凝刀两个方面的因素。有研究证实手术操作时间过长是导致PEP发生率增加的危险因素。再者,因为术中特殊情况反复使用导丝、器械进行操作,对患者胆总管、十二指肠乳头等组织造成损伤,均会出现胰液引流障碍的情况,甚至胆汁逆流至胰管,均会导致PEP的发生。术中使用电凝刀切开括约肌等操作可能导致相关的组织发生机械性损伤,壶腹周围出现水肿,导致胰液引流不畅[7]。此外,研究发现,合并括约肌功能障碍、壶腹周围憩室以及有胰腺炎病史的患者术后更容易并发胰腺炎[8],也与术后胆管发生阻塞有关。③造影剂因素。如果在术中造影剂过多、过快的进入胰管,使胰管内的压力突然显著增加,这样导致的压力性损伤会使微小胰管以及胰腺腺泡发生破裂,胰腺被破坏,进而导致胰腺出血坏死的发生[9]。

对于ERCP术后胰腺炎的预防一直是临床研究的重点课题。胰管支架被认为是预防胰腺炎的有效方法之一,但是部分患者在使用胰管支架有仍然会发生胰腺炎,因此认为胰管支架能够减少胰腺炎的发生,胰管支架置入可降低ERCP术后胰腺炎的发生率[10],而无法完全杜绝其发生。生长抑素也被认为是一种有效的预防手段,因为生长抑素具有抑制胃酸分泌的作用,进而抑制胰液的分娩,减缓胰管高压所导致的风险[11]。同时能够抑制胰泌素和缩胆囊素的分泌,抑制迷走神经兴奋以减少胰酶和胰液分泌,并且具有调控炎症的机制[12]。但是在临床实际应用中发现,单独使用生长抑素对于控制ERCP术后胰腺炎的发生效果并不是非常理想。

吲哚美辛是前列腺素合成抑制剂,具有抗炎和镇痛的作用,直肠途径给药患者吸收的更为理想[13]。环氧合酶(cyclooxygenase,COX)和磷脂酶A2(phospholipase A2,PLA2)在急性胰腺炎的发生和发展中起到重要的作用,COX与大量炎症因子的合成和释放密切相关,而高表达的PLA2能够激活B细胞核转录因子,后者能够上调白细胞介素、白三烯等炎症因子的表达,形成“炎症瀑布运动”,增加了急性胰腺炎的病死率[14]。但是研究发现吲哚美辛具有抑制COX活性,进而减少前列腺素合成的作用,同时也能够抑制患者血清中PLA2的活性,减少中性粒细胞的黏附作用,进而达到抑制炎症反应,缓解机体的炎症状态的目的。杨清峰等[15]的研究结果认为,吲哚美辛术前纳肛能够有效降低ERCP术后胰腺炎发生率,并认为这一作用于吲哚美辛能够降低体内前列腺素E2(prostaglandin E2,PGE2)、白细胞介素17(interleukin 17,IL-17)、肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factor α,TNF-α)水平有关。

吲哚美辛具有抑制PLA2的作用,进而减少炎症介质在体内的水平,达到预防胰腺炎发生的作用[16]。2014年欧洲胃肠内镜学会指南中推荐,ERCP术后可以对没有药物禁忌的患者给予双氯芬酸钠或者吲哚美辛预防PEP的发生[17]。为了观察生长抑素、吲哚美辛栓剂单独使用以及联合应用对于降低胆管癌ERCP术后胰腺炎发生率的效果,进行了本次研究。

本研究结果显示,联合应用生长抑素、吲哚美辛栓剂的C组,其术后胰腺炎发生率最低,无胰腺炎发生,其次为单独使用生长抑素的A组和单独使用吲哚美辛栓剂的B组。C组患者的发生率低于A、B组,但是A、B、C三组应用药物干预的患者,胰腺炎的发生率均低于未给予任何干预的D组,说明上述干预手段均能减少术后胰腺炎的发生率,联合应用的效果更理想。这与生长抑素、吲哚美辛抑制胰液分泌和减少炎症因子对胰腺的刺激密切相关,二者联合应用,协同作用,进一步的减少胰腺炎的发生。高淀粉酶血症的发生率A、B、C组之间差异无统计学意义(P>0.05),但均低于D组,说明这些手段在降低高淀粉酶血症发生率的效果方面作用相同。从患者体内的AMS、LPS、WBC水平上看,各组患者术前AMS、LPS、WBC水平差异无统计学意义,LPS术后5 h和24 h以及WBC术后24 hA、B、C三组指标均低于D组,C组低于A、B组,而A、B两组各项指标差异无统计学意义,也说明联合用药能够更好的抑制胰液,进而降低AMS、LPS的水平,减少炎症因子。

综上所述,生长抑素联合吲哚美辛栓剂对于降低胆管癌ERCP术后胰腺炎发生率效果显著,能够更好的抑制胰液分泌,减少炎症因子对机体的刺激,具有重要的临床应用价值。

[1] 蒋鹏,苏树英,费凛,等.吲哚美辛联合生长抑素预防ERCP术后胰腺炎[J].肝胆胰外科杂志,2019,31(4):217-220,232.

[2] 张平,邓安虎.生长抑素联合乌司他丁应用于重症急性胰腺炎患者治疗的效果观察[J].名医,2019,4(3):270.

[3] 曹莉,黄启军.生长抑素联合硫酸镁在急性重症胰腺炎患者腹腔镜围术期的应用效果[J].临床医学研究与实践,2019,4(21):27-28.

[4] 陈健刚,张丹丹,吕旭峰,等.生长抑素及蛋白酶抑制剂用于预防ERCP术后胰腺炎及高淀粉酶血症的贝叶斯网状Meta分析[J].中国药房,2018,29(8):1121-1130.

[5] 张昔伟,张伟戈,王林恒,等.清胰利胆合剂灌肠在ERCP术后胰腺炎和高淀粉酶血症预防中的作用及对炎症因子的影响[J].山东医药,2019,59(28):52-55.

[6] 石书伟.不同剂量生长抑素分别联合泮托拉唑治疗急性胰腺炎的效果对比[J].临床研究,2018,26(11):56-57.

[7] 王洋,姜威,陈刚,等.生长抑素及吲哚美辛栓对预防ERCP术后急性胰腺炎及高淀粉酶血症的回顾性分析[J].黑龙江医药科学,2019,42(3):91-92,94.

[8] 缪艳霞.吲哚美辛栓预防内镜下逆行胰胆管造影术后胰腺炎40例临床分析[J].中国药物与临床,2018,18(10):1818-1819.

[9] 王璐,宋其海,王长杰.奥曲肽联合吲哚美辛栓剂预防胆总管结石患者ERCP术后胰腺炎及高淀粉酶血症的回顾性研究[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(A5):24-25.

[10] Wu CH,Liu NJ,Yeh CN,et al. Predicting cholecystocholedochal fistulas in patients with Mirizzi syndrome undergoing endoscopic retrograde cholangiopancreatography[J]. World J Gastroenterol,2020,26(40):6241-6249.

[11] 杨红旗,洪丽莉,郭艳芳,等.吲哚美辛栓纳肛降低高风险患者ERCP术后胰腺炎发生率的效果[J].武警医学,2018,29(12):1113-1116.

[12] 王东梅.生长抑素联合奥美拉唑对急性胰腺炎患者肠黏膜屏障功能及氧化应激反应的影响[J].中国实用医刊,2019,(13):115-117.

[13] 朱静.用生长抑素联合硫酸镁对接受内镜下逆行胰胆管造影术后发生急性胰腺炎的患者进行治疗的效果[J].当代医药论丛,2019,17(22):142-143.

[14] 陈双好.生长抑素联合质子泵抑制剂治疗重症急性胰腺炎的效果[J].中国医药指南,2019,17(16):54-55.

[15] 杨清峰,燕善军,薛永举,等.吲哚美辛栓术前纳肛对内镜下逆行胆胰管造影术后血PGE2、IL-17、TNF-α的影响及临床意义[J].蚌埠医学院学报,2019,44(2):160-163.

[16] 梁锦琴,李喜艳.兰索拉唑联合生长抑素对急性重症胰腺炎患者的临床疗效[J].山西医药杂志,2019,48(5):553-555.

[17] 孙东杰,李达周,李海涛,等.不同剂量吲哚美辛术前给药预防ERCP术后胰腺炎的临床研究[J].华南国防医学杂志,2019,33(9):599-602.