慢性阻塞性肺疾病是呼吸科常见病,而临床中关于稳定期患者的干预研究多见,而其中有氧运动在本类患者中的应用研究可见,多数研究认为其有助于改善慢性阻塞性肺疾病患者的体质,从而控制急性加重情况的发生,但是关于其对患者免疫状态的直观影响研究不足,尤其是对肺循环、体循环的影响的研究未见,因此其应用价值的进一步细致探究意义较高[1-2],而上述方面是慢性阻塞性肺疾病患者亟待控制的方面。本研究就有氧运动对慢性阻塞性肺疾病稳定期患者外周血T、B淋巴细胞亚群及肺循环、体循环的影响进行细致探究,现将研究结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2019年10月—2020年1月期间的慢性阻塞性肺疾病稳定期患者98例为研究对象,将其随机分为对照组(常规干预组)和观察组(常规干预联合有氧运动组),每组各49例。对照组中包括男性29例,女性20例,年龄43~72岁,平均(63.3±6.9)岁,病程3.5~16.5年,平均(9.3±2.5)年,GOLD分级:1~2级者21例,3~4级者28例。观察组中包括男性28例,女性21例,年龄41~73岁,平均(63.5±7.0)岁,病程3.5~17.5年,平均(9.5±2.3)年,GOLD分级:1~2级者20例,3~4级者29例。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

本研究经医院伦理学委员会审批通过。

1.2 纳入标准与排除标准 纳入标准:20~75岁者;慢性阻塞性肺疾病稳定期患者;无有氧运动禁忌者;患者知情同意,且积极配合。排除标准:合并其他呼吸系统疾病者;合并高血压、糖尿病及其他慢性基础疾病者;合并感染者;合并多系统器官功能不全者;精神异常、沟通及认知障碍者;肢体残疾者;合并骨折者。

1.3 方法 对照组进行常规干预,主要给予常规慢性阻塞性肺疾病防控相关知识的告知,同时进行营养支持、呼吸训练等方面的干预,并进行心理疏导。观察组进行常规干预联合有氧运动,主要为指导患者进行步行、慢跑、爬楼梯、游泳、骑自行车、太极拳等训练,根据美国运动医学院对于慢性阻塞性肺疾病患者的运动措施进行制定,首先对每例患者进行针对性的运动耐力评估,在实验室条件下进行心肺运动试验6 min步行试验评估,根据评估结果确定患者的运动耐力,从而制定运动强度,根据峰值功率60%以上或≥6 min步行试验平均速度的75%作为高强度训练的标准,每次持续时间在4~10 min,而峰值功率在50%~60%为中等强度训练的标准,训练时间适当延长,在10 min以上,可在20~60 min。两2组每周均进行3~5次运动训练。2组均连续运动12周。比较2组干预前后不同时间的外周血T、B淋巴细胞亚群及肺循环、体循环指标。

1.4 观察指标 于干预前及干预后6周、12周分别检测两组的的外周血T、B淋巴细胞亚群及肺循环、体循环指标。外周血T、B淋巴细胞亚群:于干预前及干预后6周、12周分别采集两组的外周静脉血,将血标本采用流式细胞仪进行检测,其中外周血T淋巴细胞亚群指标包括CD3+、CD4+及CD8+,外周血B淋巴细胞亚群指标包括CD19+、CD5+及CD20+;另于上述时间进行肺循环及体循环的检测,肺循环指标包括平均肺动脉压(mean pulmonary arterial pressure,mPAP) 及肺血管阻力(pulmonary vascular resistance,PVR),体循环指标包括平均体循环压(mean systemic arterial pressure,mSAP)及体循环阻力(peripheral vascular resistance,SVR),均采用Swan-Ganz漂浮导管进行检测。上述方面的检测均由经验丰富者进行操作检测。

1.5 统计学方法 应用SPSS 23.0统计软件处理数据。计量资料进行t检验、重复测量方差分析。计数资料进行χ2检验分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

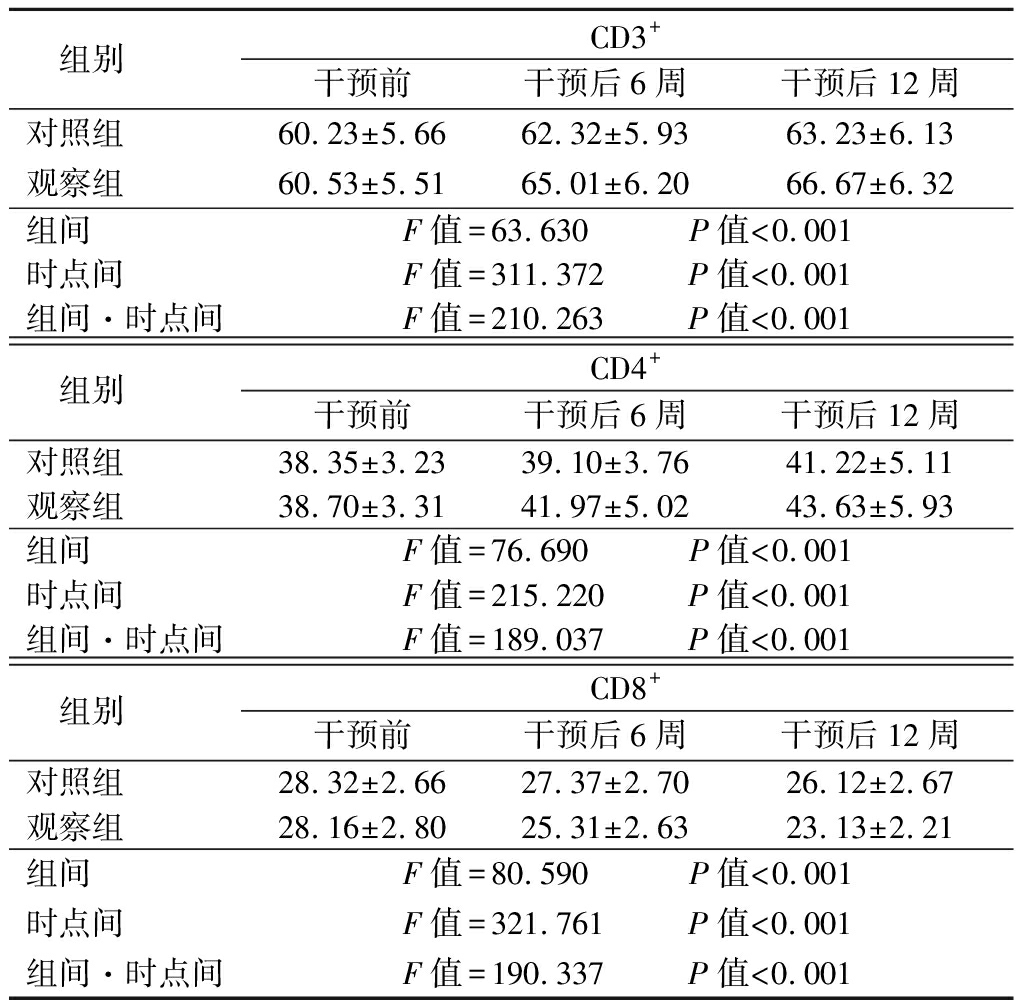

2.1 2组干预前后不同时间的外周血T淋巴细胞亚群指标比较 干预后2组的外周血T淋巴细胞亚群CD3+、CD4+指标均随时间的增加而升高,而CD8+随着时间的增加而降低。2组在组间、时点间、组间·时点间交互作用差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组干预前后不同时间的外周血T淋巴细胞

亚群指标比较

Table 1 Comparison of the peripheral blood T lymphocyte

subsets of two groups at different time points before

and after intervention![]()

组别CD3+干预前干预后6周干预后12周对照组60.23±5.6662.32±5.9363.23±6.13观察组60.53±5.5165.01±6.2066.67±6.32组间F值=63.630 P值<0.001时点间F值=311.372 P值<0.001组间·时点间F值=210.263 P值<0.001组别CD4+干预前干预后6周干预后12周对照组38.35±3.2339.10±3.7641.22±5.11观察组38.70±3.3141.97±5.0243.63±5.93组间F值=76.690 P值<0.001时点间F值=215.220 P值<0.001组间·时点间F值=189.037 P值<0.001组别CD8+干预前干预后6周干预后12周对照组28.32±2.6627.37±2.7026.12±2.67观察组28.16±2.8025.31±2.6323.13±2.21组间F值=80.590 P值<0.001时点间F值=321.761 P值<0.001组间·时点间F值=190.337 P值<0.001

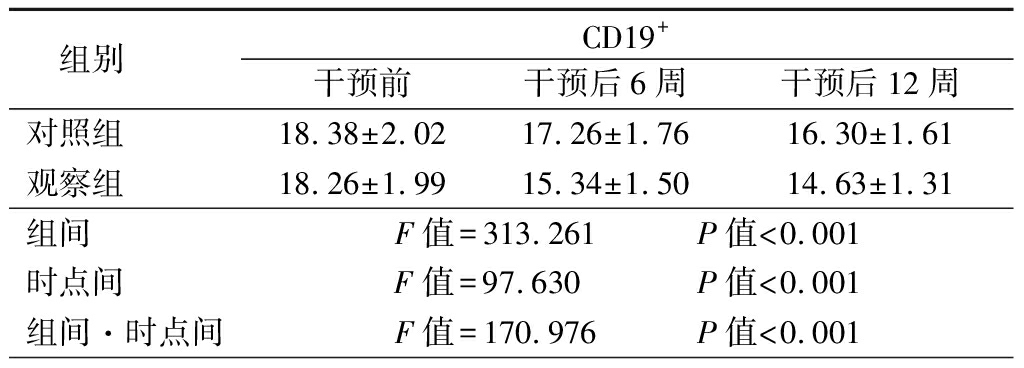

2.2 2组干预前后不同时间的外周血B淋巴细胞亚群指标比 干预后6周及12周观察组的外周血B淋巴细胞亚群CD19+、CD20+逐渐降低,CD5+逐渐升高,2组在组间、时点间、组间·时点间交互作用差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2组干预前后不同时间的外周血B淋巴细胞

亚群指标比较

Table 2 Comparison of the peripheral blood B lymphocyte

subsets of two groups at different time points before

and after intervention![]()

组别CD19+干预前干预后6周干预后12周对照组18.38±2.0217.26±1.7616.30±1.61观察组18.26±1.9915.34±1.5014.63±1.31组间F值=313.261 P值<0.001时点间F值=97.630 P值<0.001组间·时点间F值=170.976 P值<0.001

组别CD5+干预前干预后6周干预后12周对照组61.31±5.3262.23±5.5163.13±5.75观察组60.98±5.2765.28±5.6066.78±5.90组间F值=411.073 P值<0.001时点间F值=63.367 P值<0.001组间·时点间F值=192.261 P值<0.001组别CD20+干预前干预后6周干预后12周对照组10.12±1.359.26±1.108.37±1.03观察组10.20±1.277.78±0.976.36±0.66组间F值=513.967 P值<0.001时点间F值=103.730 P值<0.001组间·时点间F值=181.373 P值<0.001

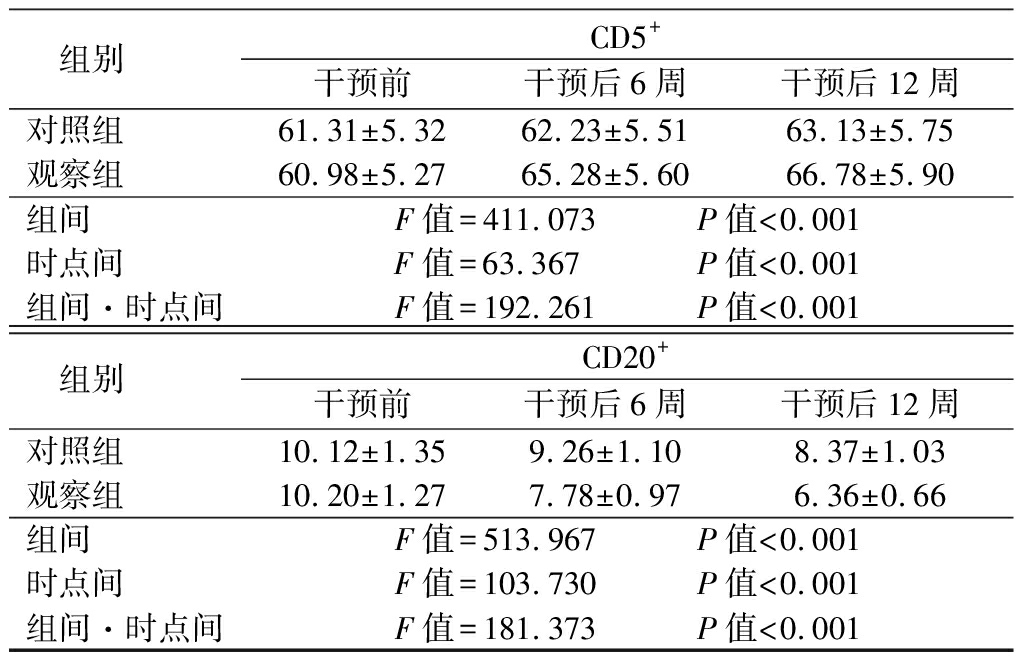

2.3 干预前后不同时间的肺循环指标比较 预后6周及12周观察组的肺循环指标mPAP逐渐降低,PVR逐渐升高,2组在组间、时点间、组间·时点间交互作用差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 2组干预前后不同时间的肺循环指标比较

Table 3 Comparison of the pulmonary circulation

indexes of two groups at different time points

before and after intervention![]()

组别mPAP(kPa)干预前干预后6周干预后12周对照组3.80±0.233.63±0.233.51±0.22观察组3.77±0.253.25±0.203.20±0.17组间F值=313.261 P值<0.001时点间F值=63.631 P值<0.001组间·时点间F值=132.270 P值<0.001组别PVR(dyn·sec/cm5)干预前干预后6周干预后12周对照组61.31±5.3262.23±5.5163.13±5.75观察组60.98±5.2765.28±5.6066.78±5.90组间F值=318.130 P值<0.001时点间F值=71.376 P值<0.001组间·时点间F值=121.963 P值<0.001

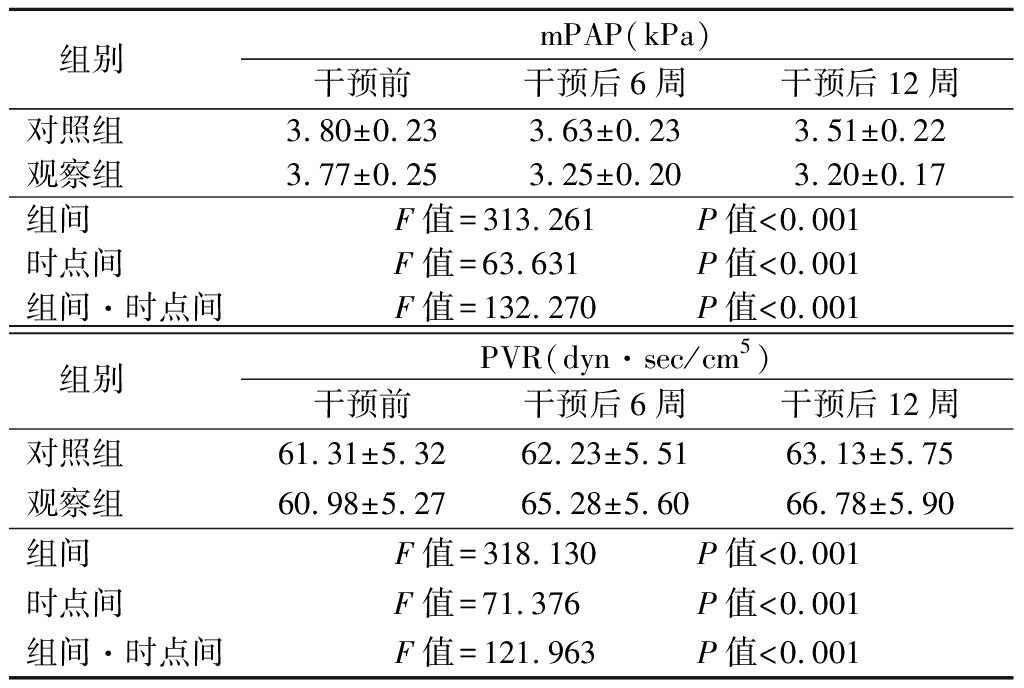

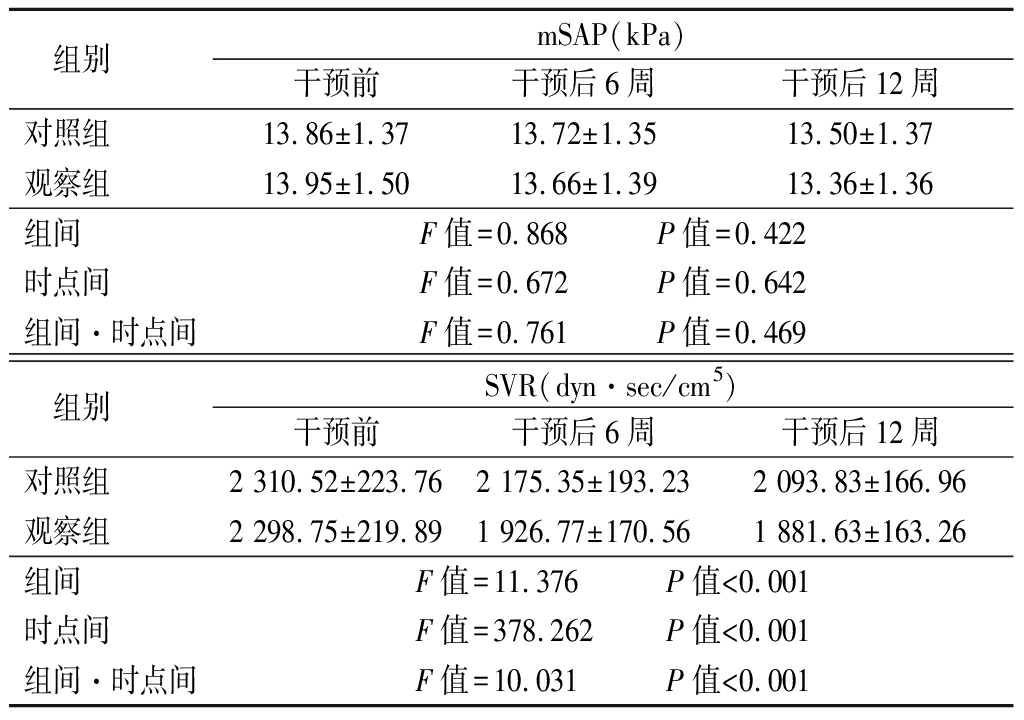

2.4 2组干预前后不同时间的体循环指标比较 干预后6周及12周观察组体循环指标SVR均逐渐降低,2组在组间、时点间、组间·时点间交互作用差异均有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 2组干预前后不同时间的体循环指标比较

Table 4 Comparison of the systemic circulation indexes of

two groups at different time points before and

after intervention![]()

组别mSAP(kPa)干预前干预后6周干预后12周对照组13.86±1.3713.72±1.3513.50±1.37观察组13.95±1.5013.66±1.3913.36±1.36组间F值=0.868 P值=0.422时点间F值=0.672 P值=0.642组间·时点间F值=0.761 P值=0.469组别SVR(dyn·sec/cm5)干预前干预后6周干预后12周对照组2 310.52±223.762 175.35±193.232 093.83±166.96观察组2 298.75±219.891 926.77±170.561 881.63±163.26组间F值=11.376 P值<0.001时点间F值=378.262 P值<0.001组间·时点间F值=10.031 P值<0.001

3 讨 论

慢性阻塞性肺疾病在临床多见,而稳定期患者虽未表现出急性加重期呼吸道症状体征加重的情况,但是患者的机体较多方面仍呈现相对较差的情况,其中免疫状态是受影响较大的方面[3-4],而外周血T、B淋巴细胞亚群作为机体免疫状态的重要相关指标,其在慢性阻塞性肺疾病患者中呈现相对较差的状态[5-6],且有研究显示,本类患者免疫状态较差时更易于导致急性加重情况的发生,因此对慢性阻塞性肺疾病稳定期患者进行免疫调控的需求较高,而外周血T、B淋巴细胞亚群的调控监测意义则相对较高[7-8],因此对本类患者进行上述免疫指标的调节需求意义较高。另外,肺循环及体循环作为有效反应机体血供与氧供、营养物质的运输方式,其中部分指标在慢性阻塞性肺疾病患者中的表达相对较差[9-10],因此在本类患者中的检测与干预研究需求较高。另外,近年来对于慢性阻塞性肺疾病稳定期的研究不断增多,较多对于本阶段慢性阻塞性肺疾病患者疾病控制的研究认为,此阶段的外周血T、B淋巴细胞亚群及肺循环、体循环干预更有助于疾病的控制,对于改善患者的生活质量具有积极的临床意义[11-12]。

本研究就有氧运动对慢性阻塞性肺疾病稳定期患者外周血T、B淋巴细胞亚群及肺循环、体循环的影响进行探究,结果显示,在常规干预的基础上进行有氧运动干预有效改善了患者的外周血T、B淋巴细胞亚群及肺循环、部分体循环指标,说明有氧运动对慢性阻塞性肺疾病稳定期的干预作用值得肯定,其有效提升了机体免疫的同时,对于机体循环、氧供等多方面均有积极的改善作用。分析原因,有氧运动通过一定强度的运动达到提升氧代谢及呼吸肌肌力状态等方面的作用,而体循环及肺循环状态在锻炼的过程中随之改善[13-14],同时,运动的状态有助于机体免疫的提升,而机体免疫的提升则为急性加重情况的控制奠定了有效的基础,这实现了有效改善慢性阻塞性肺疾病稳定期生存状态的目的[15-16]。

综上所述,本研究认为有氧运动对慢性阻塞性肺疾病稳定期患者外周血T、B淋巴细胞亚群及肺循环、体循环的影响相对较好,在慢性阻塞性肺疾病患者稳定期的应用价值较高。

[1] 王建,钱抒音,赵亮,等.定量有氧运动联合呼吸训练对慢性阻塞性肺疾病患者社区康复疗效的影响[J].上海医药,2020,39(8):55-58.

[2] 刘东辉,张欣怡.负荷深呼吸训练联合有氧运动对老年烟民慢性阻塞性肺疾病患者肺功能康复的影响[J].中国老年学杂志,2020,39(1):108-111.

[3] 陈玮,郝建,杨艳,等.有氧运动对慢性阻塞性肺疾病稳定期患者外周血调节性T细胞亚群与心肺运动功能的干预研究[J].中国康复医学杂志,2020,35(2):161-165.

[4] 何丽,刘斋,贾立镯,等.慢性阻塞性肺疾病不同亚型肺气肿与肺功能的相关性研究[J].河北医科大学学报,2018,39(12):1419-1423.

[5] 毛立伟,陆甘,王磊.有氧运动联合低水平抗阻训练对老年慢性阻塞性肺病患者肺功能与运动能力影响的观察[J].中国康复医学杂志,2018,33(8):928-933.

[6] ShiJie L,Zhanbing R,Lin W,et al. Mind-body(Baduanjin) exercise prescription for chronic obstructive pulmonary disease:a systematic review with meta-analysis[J]. Int J Environ Res Public Health,2018,15(9):1830-1835.

[7] 杨卫卫.不同强度有氧训练对稳定期慢阻肺患者肺功能的影响[J].西藏医药,2020,39(2):56-58.

[8] 张苗苗,颜语,李雪,等.心肺联合康复在心力衰竭康复中的作用[J].中国实用内科杂志,2019,39(1):86-89.

[9] 王雪娇,吴桐,王野成.单车有氧运动联合吸入药物治疗慢性阻塞性肺疾病患者的疗效[J].中国老年学杂志,2018,38(20):4935-4936.

[10] 刘兆阳,张倩.高强度间歇训练联合噻托溴铵对老年慢性阻塞性肺疾病患者血清炎性因子、免疫功能和肺功能的影响分析[J/CD].中国医学前沿杂志(电子版),2020,13(4):20-23.

[11] Abd El-Kader SM,Al-Jiffri OH,Al-Shreef FM. Plasma inflammatory biomarkers response to aerobic versus resisted exercise training for chronic obstructive pulmonary disease patients[J]. Afr Health Sci,2016,6(2):507-515.

[12] 郝小梅,彭文照,刘梅.不同分期慢性阻塞性肺病患者T淋巴细胞亚群细胞因子变化及其与肺功能的相关性研究[J].广州医科大学学报,2018,46(1):7-10.

[13] 辛磊,刘倩,王贤,等.慢性阻塞性肺疾病患者肺泡灌洗液和外周血中T淋巴细胞活化状态的比较[J].宁夏医科大学学报,2018,39(6):626-630.

[14] 刘志刚,童金生,吴柱国,等.噻托溴铵联合茶碱对慢性阻塞性肺疾病患者IL-6、hs-CRP、TNF-α、CK-MB和肺功能的影响研究[J].重庆医学,2019,48(5):863-865,869.

[15] Jana DB,Martijn AS,Dominique H,et al. Changes in lower limb muscle function and muscle mass following exercise-based interventions in patients with chronic obstructive pulmonary disease:A review of the English-language literaturei[J]. Chron Respir Dis,2018,15(2):182-219.

[16] 申屠敏,龚月仙,谢洪波.哮喘-慢性阻塞性肺疾病重叠患者临床特征分析[J].中国慢性病预防与控制,2019,27(6):455-458.