脑卒中的致残率与致死率较高,吞咽功能障碍是其常见症状之一,由于患者的进食功能受损,难以摄入足够营养和水分,会引起脱水、营养不良,不利于预后[1-2]。持续经鼻胃管管饲可以解决进食障碍,然而会带来鼻、咽部不适、堵管、脱管、误吸等情况。间歇性管饲技术是把营养管经口腔插入到食管上段,等到摄入食物完毕后予以拔管,可避免对鼻腔、胃黏膜的持续损伤[3]。有观点认为呼吸功能改善有助于患者吞咽障碍的缓解,反过来吞咽障碍缓解也有助于改善呼吸功能[4]。为了探索干预脑卒中吞咽障碍的有效措施,本研究观察间歇性管饲结合呼吸功能训练应用于脑卒中吞咽障碍的临床价值,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年1月—2020年1月我院收治的脑卒中后吞咽功能障碍患者88例。纳入标准:①符合第4届全国脑血管病学术会议通过的诊断标准[5],均经头颅CT或MRI影像学证实;②根据吞咽障碍评估标准,洼田饮水实验评定≥3级[6];③患者意识清楚,可配合各种临床康复手段,自愿加入本研究。排除标准:①并发严重器质性疾病;②恶性肿瘤;③吞咽功能、喉功能异常者;④听力障碍及精神疾病;⑤合并呼吸道疾病。

将研究对象按照随机数字表法分为观察组和对照组,每组44例。观察组男性24例,女性20例;年龄46~76岁,平均(60.3±7.5)岁;病因:脑出血15例,脑梗死29例。对照组男性26例,女性18例;年龄45~77岁,平均(61.4±6.8)岁;病因:脑出血18例,脑梗死26例。2组性别、年龄、病因差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

本研究经院医学伦理委员会批准,患者均知情同意并签署知情同意书。

1.2 方法 2组患者均接受常规药物及张口、闭唇、空吞咽及咀嚼等吞咽功能训练。对照组予以持续经鼻胃管管饲,采用半坐卧位,防止鼻咽部造成的呕吐反射,清洁鼻腔,将润滑剂置于纱布并润滑胃管前段15~20 cm,用血管钳把胃管经鼻腔推进送入鼻咽部,当送入13~15 cm时,嘱患者做吞咽动作并快速插入预计标记处,明确置管成功后,抬高床头30~60 °卧位,鼻饲成分包括肠内营养悬混液、水及水果,每次约200 mL,4~5次/d,每天进食总量约2 500 mL。观察组予以间歇经口至食管管饲,采用半坐卧位,下颌稍微抬高,清洁口腔,经口腔向咽后壁插入润滑后的胃管,至咽喉部位时嘱患者做吞咽动作,接着插入胃管距离门齿25~30 cm,嘱患者发“yi”音,如果声音清晰则明确置管成功后,缓慢注入肠内营养液(成分同对照组),注入量同对照组,于呼气末拔出胃管,灌食完毕后维持半坐卧位20 min,3~6次/d。治疗期间对患者辅以呼吸功能训练,①腹式呼吸:患者取屈膝卧位,双手放在上腹部,慢慢地通过鼻吸气,通过口腔缓慢均匀呼气,完毕时将手沿上方膈部的方向稍微增加压力,并以此状态练习。可在腹部放置1~2 kg沙袋,让患者感受吸气时腹部隆起,呼吸时凹陷的感觉,卧位呼吸练习后可换成为坐位练习,最后吸气末指导患者声门发力,如咳嗽动作;②缩口呼吸训练:患者取卧位或半卧位,通过鼻深吸气接着缩拢唇呼气。以上训练2次/d,20 min/次。

1.3 观察指标 ①比较2组临床疗效,洼田饮水试验评估吞咽功能,进行疗效评定,治愈:评定为1~2级,吞咽障碍消失;显效:吞咽障碍得到明显改善,比治疗前级别提高>2级;有效:吞咽障碍得到缓解,比治疗前级别提高>1级;无效:等级无变化,症状无改善。有效率=(治愈+显效+有效) 例数/总例数×100%。②比较2组干预前后营养状况,包括血红蛋白(hemoglobin,Hb)、总蛋白(total protein,TP)、白蛋白(albumin,ALB)。其中Hb用全自动血细胞分析仪测定,ALB和TP采用全自动生化分析仪测定。③比较2组干预后并发症发生情况,包括误吸、吸入性肺炎、鼻黏膜损伤、消化道出血、腹胀等。

1.4 统计学方法 应用SPSS22.0统计软件分析数据。计量资料比较采用独立样本的t检验和配对t检验,计数资料比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

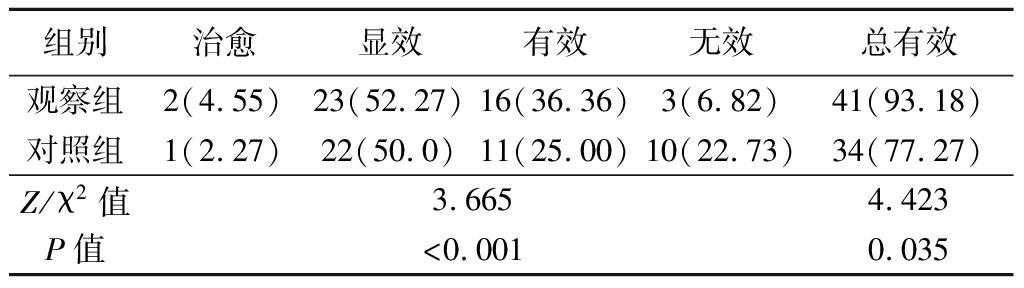

2.1 2组临床疗效比较 治疗后,观察组整体临床疗效优于对照组,总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组临床疗效比较

Table 1 Comparison of clinical efficacy between two groups (n=44,例数,%)

组别治愈显效有效无效总有效观察组2(4.55)23(52.27)16(36.36)3(6.82)41(93.18)对照组1(2.27)22(50.0)11(25.00)10(22.73)34(77.27)Z/χ2值3.6654.423P值<0.0010.035

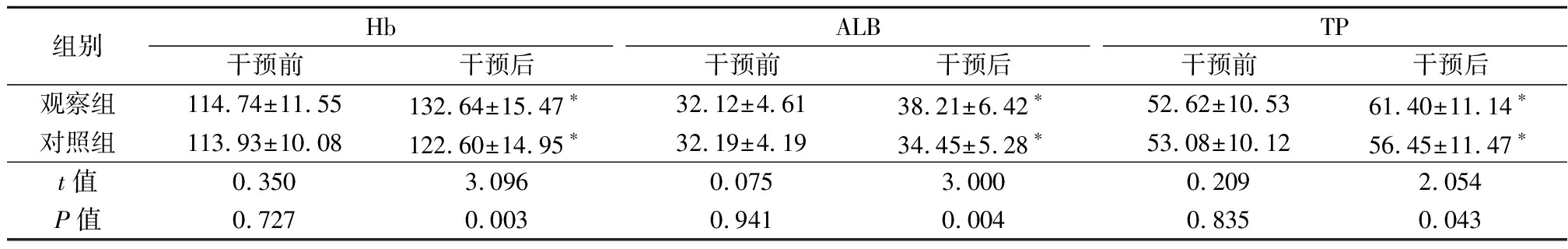

2.2 干预前后2组营养指标比较 干预前,2组Hb、ALB、TP水平差异无统计学意义(P>0.05);干预后,2组Hb、ALB、TP水平明显高于干预前,观察组Hb、ALB、TP水平明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 干预前后2组Hb、ALB、TP水平比较

Table 2 Comparison of Hb, ALB, and TP levels between two groups before and after intervention![]()

组别Hb干预前干预后ALB干预前干预后TP干预前干预后观察组114.74±11.55132.64±15.47∗32.12±4.6138.21±6.42∗52.62±10.5361.40±11.14∗对照组113.93±10.08122.60±14.95∗32.19±4.1934.45±5.28∗53.08±10.1256.45±11.47∗t值0.3503.0960.0753.0000.2092.054P值0.7270.0030.9410.0040.8350.043

*P值<0.05与干预前比较(配对t检验)

2.3 干预后2组并发症发生率比较 观察组发生误吸2例,吸入性肺炎1例,消化道出血1例,腹胀1例,并发症发生率为11.36%(5/44),对照组发生误吸5例,吸入性肺炎2例,鼻黏膜损伤2例,消化道出血1例,腹胀3例,并发症发生率为29.54%(13/44),观察组并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.470,P<0.05)。

3 讨 论

脑卒中吞咽障碍是因为与吞咽相关肌肉的中枢性神经以及咽喉、双唇、下颌、舌等器官功能损害,进而使得食物无法从口腔运送到胃内,而且脑卒中患者大多机体防御力低,重症患者可发生吸入性肺炎、误吸、脱水、营养不良等并发症,进一步加速病情进展,增加病死率[7-8]。为此,积极保障营养供应,改善脑卒中吞咽障碍对于病情转归具有重要意义。

现如今持续经鼻胃管管饲是脑卒中吞咽障碍患者临床常用的营养供应手段,然而该手段也存在较多的缺陷:①长期置管会刺激呼吸道分泌物增加,容易造成鼻、胃、食管黏膜损伤,且影响喉上举,不利于吞咽功能的恢复,影响患者的生活质量[9-10];②留置胃管会造成贲门平滑肌松弛,存在反流、误吸和肺炎等发生风险[11]。为了改善患者预后,本研究对观察组患者在吞咽功能训练的基础上运用间歇性管饲法,结果显示,干预后2组Hb、ALB、TP水平均明著高于干预前,观察组Hb、ALB、TP水平明显高于对照组,说明患者的营养状况明显优于对照组;观察组并发症发生率明显低于对照组。分析其原因可能为:①间歇进食过程中无需经过鼻前庭,不刺激或损伤鼻腔,利于保持鼻腔卫生,置管路径短,患者舒适度高,治疗依从性好;②口腔插管进食,进食完毕后拔管,利于其他吞咽障碍干预方案的实施,并且能防止留置胃管所引起的反流性疾病,符合正常人生理节律,患者接受度高,满足水分与营养代谢需求[11];③间歇经口至食管管饲也可以作为缓解吞咽障碍症状的手段,因为在进行吞咽导管动作的同时也锻炼了相关吞咽肌群,对吞咽功能的恢复有益[12];④于呼气末拔出胃管不会刺激胃黏膜,有助于营养吸收。相关研究以急性脑卒中障碍患者作为研究对象,随机分为2组,2组在传统吞咽治疗的基础上分别给予鼻胃管喂养和间歇性食管喂养,结果显示间歇性食管喂养组误咽误吸评定量表评分和吞咽功能量表评分均优于鼻胃管喂养组[13]。

脑卒中患者会存在呼吸动作不协调现象,易引起吞咽时吸气,进而发生呛咳或误吸等[14]。呼吸训练是利用提高呼吸控制来缓解胸廓过度紧张、刺激呼吸肌群,有助于吞咽顺应性的改善,预防咽部肌群失用性萎缩[15]。王赛华等[16]探讨了声门练习、胸廓活动训练、腹式呼吸训练等徒手呼吸训练在脑卒中患者中的应用效果,结果显示,患者的肺功能指标明显改善,吞咽功能恢复效果显著,可消除呼吸道有害物,有助于肺部血液循环改善,证明徒手呼吸训练具有治疗作用。本研究结果显示,治疗后,观察组整

体临床疗效优于对照组,总有效率明显高于对照组,说明观察组患者吞咽功能得到了显著改善,这可能是因为腹式呼吸可促进呼吸肌的肌力改善,增加潮气量,增加肺活量;缩口功能训练主要锻炼的是口唇部肌肉,加强呼吸控制能力,有助于呼吸与吞咽活动间协调,进而达到改善吞咽功能的目的。

综上所述,间歇性管饲结合呼吸功能训练应用于脑卒中吞咽障碍患者有助于改善吞咽功能及营养状况,降低误吸、鼻黏膜损伤等并发症发生率,提高康复疗效。

[1] 杨民,李海歌,吴亚红,等.联合磁共振弥散加权成像和三维伪连续动脉自旋标记对急性缺血性脑卒中的研究[J].医学影像学杂志,2017,27(8):1428-1431,1436.

[2] 潘双杰,何远宏,王楠,等.羟乙基淀粉对急性缺血性脑卒中患者肾功能的影响[J].郑州大学学报(医学版),2017,52(3):353-355.

[3] 聂晶,曹海华,侯亚红,等.经鼻胃管与鼻肠管肠内营养对重型创伤性脑损伤患者的治疗效果[J].中华创伤杂志,2017,33(6):551-554.

[4] 张艳,刘福谦,张春岩,等.脑卒中患者吞咽功能与呼吸功能的相关性分析[J].中华物理医学与康复杂志,2018,40(1):27-28.

[5] 中华神经科学会,中华神经外科学学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380.

[6] 大西杏子,孙启良.摄食-吞咽障碍康复实用技术[M].北京:中国医药科技出版社,2000:59-90.

[7] 宋贺,张金峰,唐蕊,等.血管内介入疗法治疗急性缺血性脑卒中的疗效及其对纤维蛋白原、同型半胱氨酸水平和预后的影响[J].河北医科大学学报,2020,41(3):298-301.

[8] 许长敏,张小健,刘晶晶.急性缺血性脑卒中应用醒脑静注射液联合依达拉奉注射液治疗的疗效观察[J].实用临床医药杂志,2017,21(13):161-162,165.

[9] 秦延京,李巍,王亮.脑损害后吞咽障碍不同管饲喂养并发症观察及护理[J].现代消化及介入诊疗,2018,23(A01):221.

[10] 陈飞翔,徐超,张存海.重型颅脑损伤机械通气患者留置鼻肠管进行肠内营养的效果分析[J].中华危重病急救医学,2018,30(1):57-60.

[11] 王留根,范杰诚,王健,等.间歇经口至食管管饲法对延髓背外侧综合征所致吞咽障碍病人的临床观察[J].肠外与肠内营养,2017,24(3):164-167.

[12] 董小方,刘延锦.脑卒中吞咽障碍患者间歇经口至食管管饲体验的质性研究[J].中华现代护理杂志,2017,23(26):3367-3370.

[13] You DS. The effectiveness of oro-esophageal tube feeding with dysphagia after brainstem stroke[J]. Ann Rehabil Med,2011,35(1):27-33.

[14] 俞长君,杨婷,张会慧,等.不同呼吸训练方式对亚急性期脑卒中呼吸功能及膈肌功能的影响[J].广西医学,2019,41(1):102-107.

[15] 王晓丹,王慧灵,刘承梅,等.改良的经络呼吸训练法对脑卒中急性期患者肺功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2018,40(11):826-829.

[16] 王赛华,熊键,高李侠,等.徒手呼吸训练干预脑卒中后吞咽功能障碍患者的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志,2019,41(10):735-739.